«Алый парус» над нашей рекой. Воспоминания коммунаров

Участие в строительстве Рефтинской ГРЭС студенческих строительных отрядов и отрядов старшеклассников – практически забытая страница истории поселка. Единственное о чём вспоминают, это то, что знаменитую «Знаменку» породили стройотряды, работавшие на строительстве электростанции. В конце 1960-х несколько лет на Рефт приезжали из г. Свердловска участники клуба юных коммунаров «Алый Парус». Приезжали помогать строителям. По возрасту, как можно понять, это были школьники старших классов.

Совсем недавно довелось ознакомиться с их воспоминаниями. Приведу их здесь, некоторые полностью, некоторые фрагментарно.

Вот как вспоминает о клубе Римма Степановна Варганова, в 1960-е годы педагог Дворца пионеров г. Свердловска,руководитель клуба юных коммунаров «Алый Парус», руководитель театра-студиии преподаватель Екатеринбургского государственного театрального института.

«1962–1963-е годы. В стране оттепель. Распахнулись окна, двери и души для инициативы и творчества. И творчество не заставило себя ждать. Из Всесоюзного комсомольского лагеря «Орлёнок» вернулся наш посланец, секретарь комитета комсомола школы № 67 Игорь Ершов. Он привёз весть о коммунарском движении. /…/ Игорь Ершов заразил меня, педагога методического отдела Дворца пионеров, и ещё группу ребят из своей школы желанием создать в городе подобную коммуну. Начался поиск путей созданий не формальной, а творческой организации, которая принадлежит не взрослым дядям и тетям, а им — молодым.

Мощным толчком к этому стала поездка делегации старшеклассников нашего города в Братск, на легендарную Всесоюзную комсомольскую стройку. Там ребята получили такой мощный заряд, что уже не могли спокойно жить и наблюдать формальную рутину школьного комсомола.

По сегодняшним меркам происходит невероятное: по дворам, по детским клубам, площадкам, соседям и знакомым собираем подростков (их набралось около 100 человек) и вывозим в деревню Кашино, в пионерский лагерь Дворца пионеров. Лагерь был организован на частичной самоокупаемости: часть средств выделил ЦК ВЛКСМ, остальное — зарабатываем сами.

Жизнь в лагере проходила по законам ком- муны: «Наша цель — счастье людей!», «Всё — творчески, иначе — зачем!», «Дряни любой давай бой!» и т. д. Но самое главное — никто тобой не управляет, не лезет тебе в душу, не поучает. Из взрослых — я одна. Причём я не руководитель, я — старший друг. Во главе сбора — комиссар и выборные командиры на каждый день. Сегодня ты командир, а завтра — рядовой исполнитель. Все вопросы решает совет дела из таких же ребят, как ты, а вечером — откровенный разговор, анализ дня.

Сбор настолько потряс всех его участников, что они решили создать клуб старшеклассников города и выйти с этой идеей на горком комсомола. Имя клуба выбрали в честь популярного, любимого в то время произведения Александра Грина «Алый па- рус». В нём слышится романтика, неуспокоенность, вера во что-то обязательно светлое, мечта, вечный поиск и вечное движение».

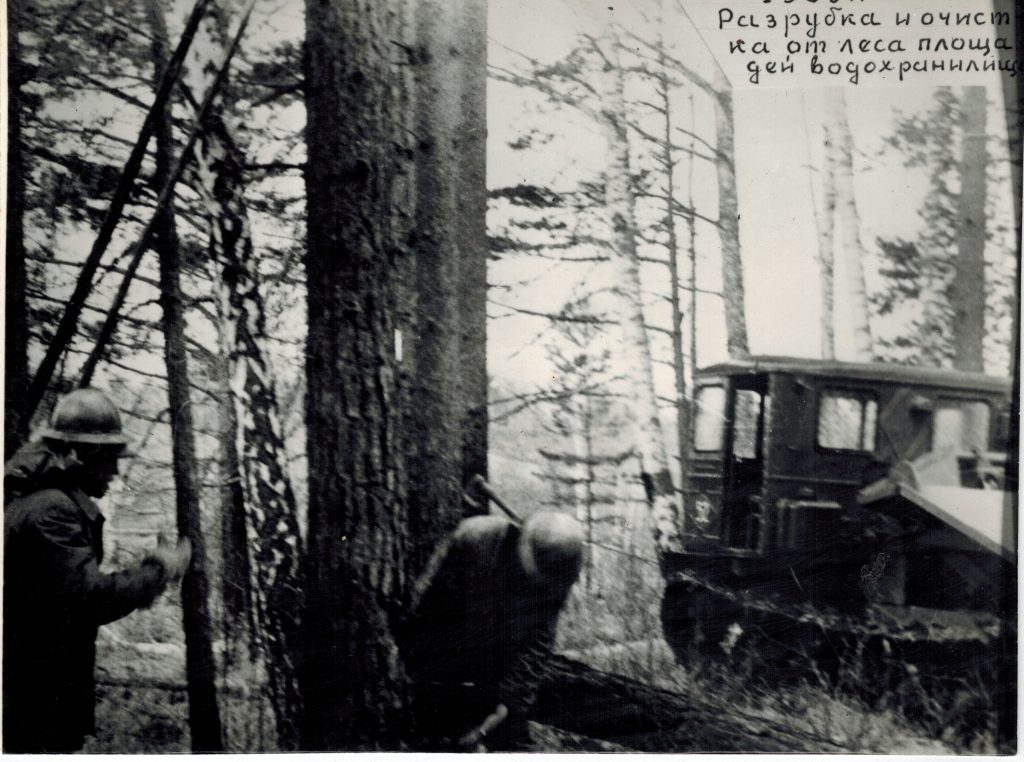

«Иногда нам казалось, что мы топчемся на месте, нужно было какое-то крупное, значимое дело, которое объединило бы ребят. Поэтому летом 1966 г. создаётся трудовой отряд, который в течение пяти лет выезжал на строительство Рефтинской ГРЭС, крупнейшей стройки всесоюзного значения. Жили в палатках, в трудных условиях, расчищали огромные площади лесоповала под будущее водохранилище, работали на благоустройстве юного посёлка, засыпали и асфальтировали дорогу и тротуары, строили железную дорогу. Большим другом ребят был всё это время начальник стройки Илья Владимирович Вольфсон. Из взрослых в качестве старшего друга выезжала я одна, а ребят собиралось от семидесяти до ста и более человек, кроме того, приезжали друзья из других городов: Перми, Челябинска, Нижнего Тагила, Петрозаводска, Архангельска, Горловки, Щёлкова, Москвы. И никогда за всё это время не возникал страх, что что-то может случиться. Ведь со мной были мои комиссары, к тому времени уже студенты.

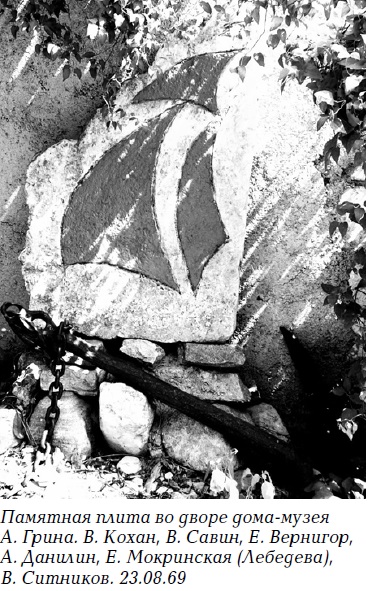

Организацией последних двух «Рефтов» занимались студентки философского факультета Наташа Ткаченко и Лена Вернигор, а командирами отрядов были девяти- и десятиклассники. На заработанные деньги коммунары осуществили свою мечту — они поехали в Крым. Там, после недели работы на уборке винограда в винсовхозе Бурлюк, основная группа поехала отдыхать к морю, а шесть человек поехали туда, где последние годы жизни в полной нищете провёл великий романтик А. Грин — в Старый Крым. Это были: Лена Вернигор — студентка УрГУ, будущий преподаватель философии; Лена Мокринская (Лебедева) — девятиклассница, будущий авиационный инженер; десятиклассники: Леша Данилин — будущий доктор математических наук, профессор, декан математического факультета Свердловского пединститута, и Витя Кохан — будущий выпускник философского факультета, в 30 лет безвременно ушедший от лейкемии; второкурсник Свердловского художественного училища Слава Савин — ныне народный художник России, и выпускник школы Валера Ситников — будущий заслуженный работник высшей школы России, доктор психологических наук, профессор, директор института психологии и педагогики имени академика АПН СССР И. П. Иванова в Ленинградском университете имени А. С. Пушкина.

Приехав в Старый Крым, они разыскали могилу Александра Грина и поразились: оказалось, что на могиле А. Грина не было никакого памятника. Тогда они нашли его жену — Нину Николаевну, которой посвящены знаменитые «Алые паруса», и получили от неё разрешение сделать памятную стелу и установить её на могиле Александра Грина. На холмах, за кладбищем, они нашли достаточно большую плиту известняка, которую вшестером, с немалым трудом, со многими остановками принесли на холм перед кладбищем и там по эскизу, сделанному Витей Коханом и Вячеславом Савиным, несколько дней подряд купленным в местном магазине зубилом выбили рельеф парусника с алыми парусами. В день рождения Александра Степановича Грина — 23 августа 1969 г., эту плиту перенесли и установили на месте захоронения, где она покоилась до столетнего юбилея писателя, в честь которого на могиле Александра Грина был наконец-то установлен памятник «Бегущая по волнам». А плиту с алыми парусами, изготовленную свердловчанами, бережно перенесли к входу в дом-музей писателя (я её видела, она всё ещё там).

Рефт стал для ребят школой труда, школой испытаний. Он научил их жить самостоятельно, стойко переносить трудности, поддерживать друг друга, дружить, на «огоньках» держать ответ за себя и других. Нытиков и белоручек там не было. Заработанные деньги коммунары держали тогда на своём счету в сберегательной кассе, расходовали их на поездки по городам России, на пошив формы. Ребята были независимы, умели отстаивать свои убеждения, гордились своим участием в стройке. Главное — была цель! Близкая — это оказать посильную помощь взрослым в строительстве ГРЭС, дальняя, на всю жизнь — совершенствовать себя, делать жизнь свою и окружающих людей лучше, красивее».

Вот что пишет Людмила Алексеевна Цалковская,учитель гуманитарного образования специализированного учебно- научного центра Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, почётный работник общего образования РФ, г. Екатеринбург. «Летом 1966 г. — организация и проведение трудового лагеря «Рефтград» на строительстве Рефтинской ГРЭС (каждое лето в течение пяти лет). Расчищали огромные площади лесоповала под будущее водохранилище. Жили в палатках. Я была комиссаром одного из отрядов».

Вспоминает Любовь Леонидовна Юркова (Корнилова), геолог, в «Алом парусе» с декабря 1966 г., г. Екатеринбург. «Нам ОЧЕНЬ крупно повезло — наша юность пришлась на пору «оттепели»! Ах, как здорово мы жили! Нам до всего было дело! «Кто, если не я?!»/ Без нас и Дворец молодёжи ещё неизвестно сколько бы строился, и БЦМК, и «Космос»… А уж дно Рефтинского водохранилища уж точно без нас бы ещё долго чистили!

Не устаю удивляться Римме Степановне и восхищаться ею — это какую же надо было иметь смелость и решительность, чтобы пять лет (читай — летних каникул) вывозить десятки подростков переходного возраста в комариный край. Как надо было верить в себя и доверять сорванцам, среди которых были не только пай-мальчики-девочки.

Это было самым главным — нас уважали, нам доверяли, нас не считали малолетками, которые ничего не умеют. Только поработав геологом, с различным контингентом, поняла, какую огромную ответственность взвалили на себя Римма Степановна Варганова и Илья Владимирович Вольфсон!

А нам было здоровски! Мы вдохновенно работали. С удовольствием ели и кашу, и суп с тушёнкой. И отдыхали самозабвенно в День Нептуна, Русских игрищ и других замечательных событий!

В моей жизни был только один Рефт и всего полтора активных года в «Алом парусе». Но для моей школы № 41 они стали очень важными».

Владимир Ильич Шилков, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической безопасности производственных комплексов, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург: «Для меня самые запоминающиеся события в жизни «Алого паруса» связаны с коротким словом «Рефт». Это те события, которые было принято измерять: «до Рефта», «после Рефта» и «на Рефте».

Рефт — это река в Свердловской области, которая протекает через посёлок Рефтинский и город Асбест. В 1968 г. для водоснабжения одной из крупнейших в России тепловых электростанций, работающих на твёрдом топливе Рефтинской ГРЭС, на реке было создано Рефтинское водохранилище.

Руководил строительством Рефтинской ГРЭС заслуженный строитель РСФСР Илья Владимирович Вольфсон, которому в 1981 г. за большой вклад в строительство Рефтинской ГРЭС было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Горжусь тем, что вместе с «Алым парусом» принимал участие не только в создании водохранилища, но в строительстве Рефтинской ГРЭС, потому что для меня «Рефт» — это летний трудовой лагерь в котором я принимал участие в 1968 и в 1969 гг.

Для меня «Рефт» — это не только осознание приобщённости к реальному и нужному делу, но это ещё и романтика жизни в палатке.

Романтика песен у костра, вместе с искрами, уносившимися в бескрайнее звёздное небо. «Рефт» — это романтика моих первых аккордов на гитаре и целого потока бардовских песен, обновивших тра- диционные «Взвейтесь кострами, синие ночи» и «Здравствуй, милая картошка, пионеров идеал». Для меня «Рефт» — это весёлые конкурсы в часы отдыха, это и «Голубая лампа», которая напоминала собрание в неформальной обстановке и на котором было принято в глаза высказывать друг другу пре- тензии, рекомендации и пожелания. Обходилось без драк и без обид. Для меня «Рефт» — это общение не только с одноклассниками и школьниками из других городов, но ещё и со студентами, знавшими много умных слов и приобщавшими младших товарищей к обсуждению мировых проблем.

А что такое «до Рефта», «после Рефта»?

Всё очень просто: «до Рефта» — это подготовка к новому «Рефту», а «после Рефта» — это воспоминания о том, как было здорово на старом «Рефте», плавно переходившие в подготовку следующего».

Татьяна Борисовна Сродных, в 1968–1970-х годах член КюК «Алый парус», доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры ландшафтного строительства Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ), г. Екатеринбург: «В «Алый парус» я пришла в 15 лет случайно. Учитель истории в нашем 9 «Б» классе сделала объявление. Она просто сказала, что во Дворце пионеров есть интересный клуб «Алый парус», где школьники живут интересной жизнью и летом собираются в трудовой лагерь на Рефт (Рефт — это речка около г. Асбест), на которой строилась Рефтинская ГРЭС. Был уже май, прекрасная солнечная погода, Дворец пионеров находился в пяти минутах ходьбы от нашей школы. Там была назначена встреча желающих поехать в трудовой лагерь и целый месяц жить там в лесу, в палатках, без взрослых, самостоятельно.

Это было очень заманчиво. Жить в лесу (к лесу меня тянуло всегда), готовить пищу на костре, спать в палатках и работать по четыре часа на валке леса, сборе стволов и сучьев поваленных деревьев в кучи — расчищать ложе для будущего водохранилища. Девушка, которая нас встретила, это была «старший друг» Валя Русинова (но ребята её звали Белка, в её внешности и правда было что-то от симпатичного зверька) — немного старше нас, года на два-три. Она рассказала нам очень кратко о коммунарском движении, о том, что «АП» — это коммуна, которая живёт по принципам самоуправления, живёт интересно, насыщенно, принося пользу людям. Часть этой жизни — подростковый трудовой лагерь «Рефт». Я попала на треий «Рефт»!

Всё было ново, необычно, интересно, иногда трудно, но очень увлекательно. Всё делать самим и самим принимать решения. В лагере было пять или шесть отрядов, человек по 10–15 в каждом — девчонки, мальчишки 15–16 лет, в каждом отряде — «старший друг», это были старшие «парусята», которые уже были в «Парусе» два- три года и пользовались авторитетом. Одни подростки, пять-шесть «старших друзей» — студентов и только один взрослый человек — замечательная, и мудрая, и «заводная», бесподобная Римма Степановна Варганова, наш друг, комиссар, предводитель. Жизнь в лагере была очень насыщенной: утром линейка, подъём флага, завтрак (готовили дежурные на костре), потом наша работа, обед и полдня что-нибудь интересное, типа политбой, спевка песен, вечер поэзии, «Голубая лампа» и многое другое, всё готовили сами ребята, «старшие друзья» помогали. Каждый день в лагере выходила стенная-лесная газета на деревянном стенде прямо на поляне. Каждый вечер — костер, песни в кругу под гитару, звёздное небо, кузнечики в траве… и луна «жёлтым цыпленком по небу плывёт».

Мне запомнился один момент — момент счастья! Мы уже уезжали, закончилась наша смена, а небольшая часть ребят, в основном мальчики, оставалась, для них ещё была работа по валке деревьев. Встали рано перед поездкой, солнце всходило, кругом сказочный лес, туман, быстро позавтракали и про- щались, как это принято в «АП», с песней в кругу, положив руки на плечи друг другу. Было ощущение полного счастья и какая-то светлая дорога впереди, и надежда, и опора, и рядом плечо друга. И казалось, что все цели достижимы. Да, это был момент счастья.

Потом было много интересного, поездка в Горловку, в клуб имени Макаренко, потом зимой КУЮМ (комсомольский университет юного марксиста), потом сборы «Веснушка», потом юношеский театр поэзии и факта… И всегда во всём твёрдая позиция на добро, на справедливость; субботники «Радость людям — радость детям» и много других интересных и нужных людям дел. И всегда с нами наш комиссар, наш предводитель Римма Степановна — честь и хвала этой замечательной женщине!

Посвящается Римме

Римма, стойкая, как Рим,

Хрупкая, как тот стеклярус.

Римма — рядом «Алый парус»,

Их союз неразделим.

Ты стояла у истоков,

Помогала чутко жить.

Ты учила людям верить,

Честью, дружбой дорожить!

Дым костра и песни,

Песни, откровенный разговор,

И закат в лесу над Рефтом…

А в лесу стучит топор.

Отдыхает Песталоцци,

И Макаренко молчит,

Когда есть в Свердловске Римма.

Это памятное имя

В сердце музыкой звучит!».

Такими романтическими воспоминаниями о Рефте, о своей юности поделились бывшие коммунары «Алого паруса». Они опубликованы в журнале Социальная ПЕДАГОГИКА №4/2024. Благодарю Т.Ф.Кораблеву, к ф.н., действительного члена УИРО (г.Москва), это она прислала журнал.

Меня больше всего поразило, какое же большое количество достойнейших людей вышло из числа коммунаров, некогда помогавших строительству энергогиганта!

Ю.Сухарев