Васильев С.И. Формирование, заселение и жители с.Воскресенского Тобольского архиерейского дома на Миассе в конце XVII – нач. XVIII вв. Ч.2.

Заселение с. Воскресенского на Миассе

Вопрос о выделении земли на Миассе тобольскому митрополиту встал еще в 1679 году. В 1679-1681 гг. были проведены сыск и межевание, но заселение этих мест крестьянами произошло позже. Вероятно, что на это повлияло, в том числе, отсутствие митрополита Павла в Тобольске. Его не было с 1 февраля 1682 г. по 2 января 1683 года[1]. Во время его пребывания в Москве, летом 1682 года, была выдана царская грамота на владение этими территориями. В грамоте, удостоверяющей права Софийского дома на миасские земли, выданной митрополиту Димитрию в 1701 году, указана дата получения первоначальной царской грамоты, которая наделила данное учреждение правом распоряжаться этими территориями:

«В прошлом во 190 (1682) августа в 4 день по указу брата нашего великого государя, блаженныя памяти великого государя и по нашему великого государя указу велено преосвященному Павлу митрополиту вместо софейских подгородных земель Панина бугра и Княжева лугу и Протопоповские деревни, которые взяты у него митрополита и отданы по челобитью тобольских грацских всяких чинов людем животине на выпуск, владеть ему <…> вверх по Миясу реке пашенными и не пашенными землями и сенными покосы и рыбными ловлями и речками и озерами и лесами и хмелевыми и всякими угодьи. По описным и отводным книгам и по сыску тобольских сына боярского Ивана Ушакова, да подьячего Петра Безсонова на те земли со всеми угодьи в софьинской дом дана ему грамота с прочетом <…> и в прошлом во 190 году (1682) на ту даную отводную землю и на сенные покосы со всякими угодьи с отводных и межевых книг дана в софьинской дом грамота с прочетом и на той земле построена церковь Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и переведены и поселены старинные крепостные крестьяне из домовых вотчин»[2].

Необходимость в получении грамоты, подтверждающей владельческие права на эти земли, возникла в связи с пожаром, случившимся в Тобольске 4 июня 1701 г.[3], помимо икон, книг, утвари сгорели и писцовые книги, а также жалованные грамоты — «погорело все без остатку»[4]. Этим пожаром можно объяснить отсутствие генеалогических источников конца XVII в. по митрополичьим крестьянам.

Из прошения крестьян с. Воскресенского, датированного 1775 годом, следует, что первая церковь, посвященная Воскресению Христову и давшая название данному населенному пункту, была освящена 13 февраля 1685 года[5]. В то же время, определение точной даты заселения Миасса митрополичьими крестьянами представляет собой более сложную задачу.

В переписи Л. Поскочина в 1683 г. упомянуты новые владения митрополита на реке Миассе: «А от Окуневские слободы вверх по Миясу ж реке в степь дватцать верст новая Митрополья слобода»[6]. Острога еще не существовало, он будет построен позже, на тот момент могло быть лишь обозначено место под будущую селитьбу.

Движение по направлению к освоению Миасских земель Софийским домом начнется в 1683 году, уже после возвращения митрополита Павла из Москвы. В марте 1683 г. сибирский владыка даст наказную память сыну боярскому Якову Фадееву с указаниями по заселению новых владений на Миассе. Этот документ приведен в виде копии в портфелях Г.Ф. Миллера[7]. По нему следует, что «выбрано в домовых вотчинах крестьян в переведенцы на вечное житье во крестьянство на отводные миясские земли изо льготных лет бесподмогов в Усть-Ницынской слободы 30 человек, Покровской 15, Пышминской заимки 19 человек с женами и детьми»[8]. Под «человеком» в данном случае следует понимать главу семейства вместе с семьей. Переселенцам предписывалось «по нынешнему зимнему пути с выборными устьницынскими и покровскими, и с пышминскими крестьянами ехать на мияскую землю для селидьбы и вновь острожного строения»[9], т.е. некоторой части крестьян предполагалось отправиться зимой 1683-1684 гг. на Миасс и заняться строительством острога.

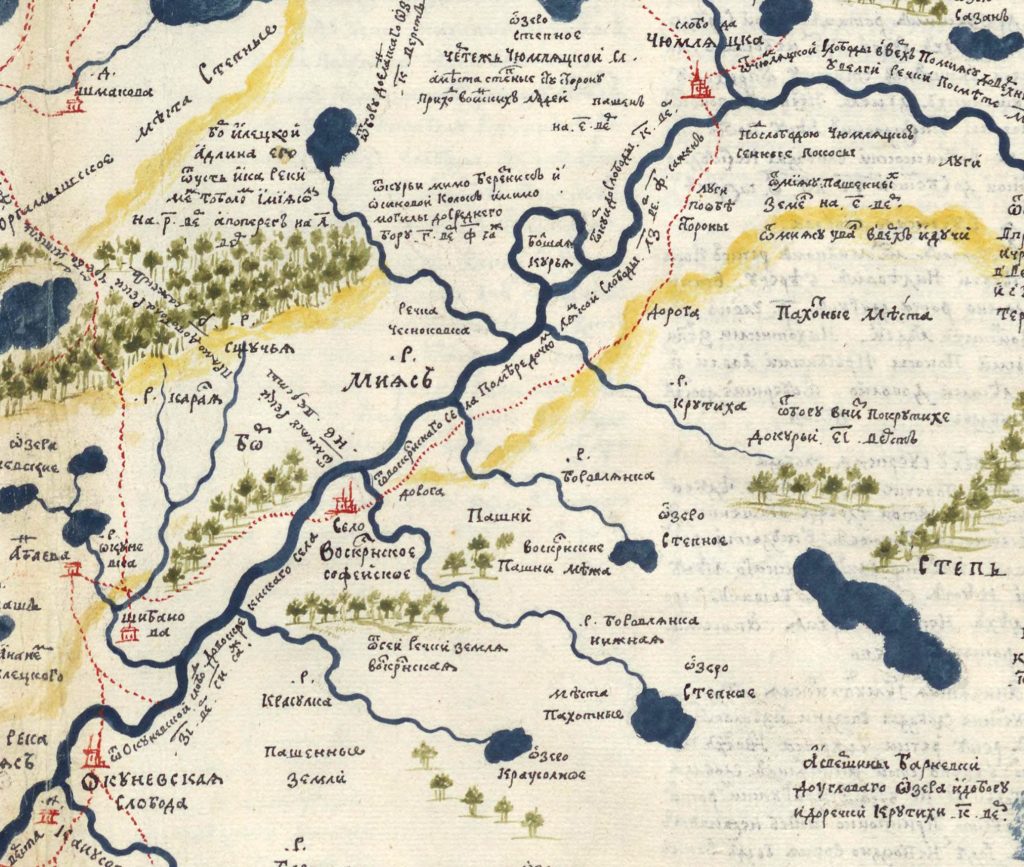

«Для бережи от воинских людей взять с собой из пышминской заимки порох, свинец и всякие боевые припасы, а домовые всякие заводы и ружье и порох и боевые припасы вести с собой на Мияс разложа на крестьянских подводах, а приехав на те земли над рекой Миясом на устье реки Боровлянки велеть крестьянам построить острог со всякими крепостьми и башни. И в остроге часовню и казенной двор и житницы, а за острогом крестьянские дворы, а круг острога и дворов учинить надолбы, чтоб впредь от приходу воинских воровских людей было опасно, а построя острог со всякими крепостьми и крестьянские дворы и круг дворов надолбы и велеть крестьянам из прежних своих жилищ ехать во вновь построенный острог на житье с женами и с детьми и со всякими хлебными запасы и припасы и со скотом и жить в новопостроенном остроге»[10].

Острог действительно будет построен весной 1684 года. По данным из архивных актов Далматовского Успенского монастыря следует, что строительство велось с 16 апреля по 21 июня 1684 года: «для защиты противу орды Калмыцкой cела и тех земель и угодий, которыя в 1679 году отведены Святительскому Софийскому дому по реке Миясу <…> заложили град, коего стены и с башнями были вверх по Миясу реке в сорок две подле озерко в тридцать полторы сажени, апреля в 16 день, в среду на первом часу, совершился 192 (1684) года июня в 21 день, на память св. мученика Иулиана Тарсянина, в субботу, так сказано о сей постройке в переписной книге»[11].

Строительством острога руководили игумен Далматовского Успенского монастыря Исаак и, упомянутый выше, сын боярский Яков Фадеев. Акты Далматовского монастыря говорят о том, что в строительстве острога участвовало 34 человека из разных монастырских владений: «прислано было сюда от монастырей – Тюменского Преображенского 5, Кондинского Троицкого 5, Верхотурского Николаевского 5, Далматовского Успенского 12 человек, из Троицкия Рафайловы пустыни 2, из Архангельской (Новопышминския) заимки 5 человек. Они и лес ронили и вывозивши к реке Миясу, городовыя стены и башни рубили – непросто, а к верху с розвалами. Они вершили и крыли башни, по приличию, то драньем, то тесом с зубцами и не без украшений, оставляли в стенах ограды и башен, где требовалось для пищалей и пушек бойницы»[12].

По наказной памяти Я. Фадееву следует, что постройкой острога должны были заниматься выборные крестьяне из митрополичьих вотчин, однако акты Далматового монастыря свидетельствуют о том, что строительством занимались крестьяне из различных монастырских земель и 5 человек из Новопышминской заимки, той самой Митропольей заимки на Пышме, из которой должны были отселиться крестьяне. Возникает вопрос, почему строительством занимался столь разношерстный состав, а не крестьяне митрополичьих вотчин, как было запланировано? Вероятно, софийские крестьяне по какой-то причине не смогли отправиться зимой 1683-1684 гг. на Миасс, а игумен Исаак, с поддержкой митрополита Павла, смог скооперировать в одном месте разных монастырских крестьян, возможно имеющих опыт в строительном деле, что позволило в краткие сроки осуществить строительство. При этом заселят новую вотчину митрополита именно выходцы из митрополичьих слобод, как и было запланировано, но сделают они это не ранее зимнего пути 1684-1685 годов.

Переписи софийских митрополичьих вотчин подтверждают это утверждение. В дозорной книге Софийского дома, датируемой не ранее августа 1684 года, с. Воскресенское переписано не было[13]. Многие будущие жители с. Воскресенского записаны еще в Усть-Ницынской и Покровской слободах. При этом некоторых семей в этой переписи уже нет. Например, отсутствуют Енбаевы и Шибановы. Причем одноименные деревни будут в числе первых известных в округе[14], что наталкивает на мысль, что эти семейства были первопоселенцами митрополичьей вотчины на Миассе уже в 1684 году.

Даже если какая-то доля митрополичьих крестьян участвовала в постройке острога весной-летом 1684 года, то основная часть крестьян-переселенцев не могла переехать до тех пор, пока не будет убран урожай на старом месте жительства, т.е. ранее осени, далее им было необходимо ждать зимы, когда установится дорога. Получается, что массовое заселение Воскресенского случилось по зимнему пути 1684-1685 гг., именно тогда, в феврале 1685 года, была освящена церковь.

Переселенцам на Миасс давалась льгота на 5 лет «в те годы денежных оброков и хлебного выделу с их пахоты имать и десятинной пашни пахать и никаких накладов и поделок, кроме острожного строения делати их не заставливать и хлеб пахать и всякие крестьянские заводы заводить и строить и промыслы чинить на себя беспошлино, а прежние крестьянские дворы и заводы мельницы и анбары, хто чем владел в Усть-Ницынской, в Покровской слободах и Пышминской заимке велеть им продавать по вольной цене»[15].

На основе известных переписей митрополичьих вотчин была предпринята попытка установить связи между семьями жителей села Воскресенского в начале XVIII века (по данным переписей 1710 и 1719 гг.) с более ранними переписями XVII века. Эти записи предоставляют ценную информацию о миграционных процессах, а также о временных рамках, в которые эти крестьяне прибыли в Сибирь и обосновались на землях Тобольского архиерейского дома.

На текущий момент самой ранней полной переписью по селу Воскресенскому Тобольского Софийского митрополичьего дома на реке Миассе является перепись сентября 1710 года, выполненная сыном боярским Василием Саввичем Турским[16].

В рассматриваемой переписи имеется значительная проблема, заключающаяся в том, что все жители записаны либо исключительно с фамилией, либо исключительно с отчеством, но не имеют полного набора данных. Этот факт значительно осложнял идентификацию каждого семейства в других источниках, особенно в свете значительного временного разрыва в известных до сих пор генеалогических источниках по данной местности. Хронологически следующими источниками, которые дают наиболее полное представление о населении села Воскресенского и прилегающих деревень, до сих пор являлись метрические книги и исповедные росписи, конца 70-х гг. XVIII века[17], а также ревизские сказки 1795 года[18].

Ситуация значительно изменилась с обнаружением в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) ревизских сказок 1719[19] и 1763[20] годов. Информация, содержащаяся в этих источниках, позволила дополнить данные переписи 1710 года и установить полный комплект идентификационных данных, включая отчества и фамилии крестьян. Это, в свою очередь, открыло новые возможности для глубокого анализа источников XVII века.

Кроме того, эти источники способствовали прояснению вопроса о потерянных дворах в селе Воскресенском в переписи Турского[21]. На основании существующей нумерации листов данного дела, перепись Воскресенского Митропольего села занимает листы с 90 по 101, в конце которой указано итоговое число дворов – 108. Однако, при ручном пересчете дворов было обнаружено, что их всего 83, что свидетельствует о нехватке 25 дворов. В ходе дальнейшего анализа оказалось, что эти дворы ошибочно были отнесены к Тебеняцкой слободе и располагаются на последующих листах переписи.

Правильный порядок листов в переписи должен быть следующим: после листа 98 об. следует разместить листы 103-105 об.. Обрыв текста заканчивается на фамилии Заболотный. В переписи по Тебеняцкой слободе отсутствует завершение, касающееся двора крестьянина Митрофана Заболотного. После перечисления состава его семьи нет приписки о приложении руки, которая на самом деле содержится на листе 99, в ней указано: «<…> Заболотной указ Великого Государя об утайке дворов и людей под опасением смертныя казни слышал по его велению Иван Никулин руку приложил»[22].

Помимо вышеуказанного, стоит обратить внимание на то, что за всех крестьян прикладывал руку один человек — и там, и там это был Иван Никулин. Все крестьяне, перечисленные на листах 103-105 об., в дальнейших переписях относятся к селу Воскресенскому, а в более ранних переписаны в вотчинах тобольских владык. Присоединение этих 25 дворов к 83 дворам, дает верное число дворов — 108, а «в них людей мужеска полу 350 человек, женска 386 человек»[23]. Из этих 108 дворов 100 принадлежало крестьянам и 2 бобылям.

Кроме переписи, проводимой В. С. Турским, информацию о числе дворов можно найти на страницах «Служебной чертежной книги» Семена Ульяновича Ремезова. В 1710 году он зафиксировал 101 крестьянский и 2 бобыльских двора[24], что относительно итогов переписи В. С. Турского отличается всего на один двор. Следующие записи в «Служебной чертежной книге» не имеют четкой датировки, однако они указывают общее количество в 148 дворов[25]. Из них 6 остаются за разночинцами, в то время как крестьянских дворов становится 132, 4 двора принадлежат вдовам, а еще 4 — бобылям. В дополнение к этому упоминается один бобыль из Терсюцкой слободы и один крестьянский сын из Окуневской слободы. Учитывая, что в 1719 году число зарегистрированных крестьянских дворов составило 205, а бобыльских — 21[26], можно предположить, что данные о 132 дворах относятся к первой половине 1710-х годов.

Сравнивая переписи 1710 и 1719 годов, можно заметить значительный прирост общего числа дворов в селе Воскресенском, их количество увеличивается более чем в два раза, с 102 до 226. Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в отношении числа мужских душ, их число возросло с 350 до 685. Увеличение числа дворов происходит как за счет отделения сыновей от отцовских семей, так и за счет миграции из других вотчин тобольского митрополита, прежде всего из Усть-Ницынской и Покровской слобод, а также из иных мест.

Пышминские переселенцы

По наказной памяти следует, что в 1682 г. были отобраны 64 семьи для переселения на Миасс, из этих переселенцев проще всего установить и проследить семьи, переселяемые с Пышмы. Поскольку эти земли у митрополита забрали под постройку государевой слободы еще в 1679 году, то всех местных крестьян, принадлежащих Тобольскому митрополичьему дому, было необходимо отселить.

Переселение крестьян затягивалось, в верхотурскую приказную избу поступило уведомление, что «старые митрополичьи крестьяне ссыланы и те крестьяне учинились ослушны из слободы не поехали»[27]. Нельзя утверждать, что сделали они это исключительно по собственной воле и желанию сопротивляться. В 1682 г. говорится, что за «скудостью в Софийском дому землями не переведены и ныне на старых пахотах они крестьяне хлеб посеяли, и в нынешное летное время свесть их некуды, и выехать с софийскими запасы и со скотом и со всякими крестьянскими заводы нельзя, потому что, господине, из той заимки водяного пути к иным Софейским отчинам нет <…> Не вели, господине, из Пышминской заимки Софейских домовых крестьян, для их скудости и нынешнего летняго нужнаго пути, сводить до 191 году до зимняго пути» [28].

Вероятно, что и в этот год они не переселились, потому что в наказной памяти Якову Фадееву в марте 1683 года предписывалось «по нынешнему зимнему пути с выборными устьницынскими и покровскими и с пышминскими крестьянами ехать на мияскую землю для селидьбы и вновь острожного строения»[29]. Т.е. предполагалось отправиться зимой 1683-1684 гг. О том, что митрополичьи крестьяне оставались на Пышме и в 1683 году говорит новый приказчик слободы, описывая неудачное место постройки острога: «<…> в нынешнем во 191(1683) году велено мне быть Верхотурского уезду в новой Пышминской слободе <…>. А острог весь розшатался и повалился, что он ставлен в мерзлую землю и башни все не в заделке и непокрыты; и поставлен тот острог не в угожем в низменном месте и изо всех сторон в острог видно, и воинским людем проход мимо тое ж слободы был. Да в том же месте, от острогу вверх по Пышме реке сажен со сто, и то место высоко и крепко, а подошва каменная, а стоячего острогу ставить нелзя и государева ружья и зелья и свинцу нет; а митрополские крестьяне и с оружьем из слободы выбежали»[30].

Судя по всему, это не означает того, что они уже переселились на Миасс, а значит то, что они не проживают в слободе. Случилось это, скорее всего, по причине притеснений со стороны предыдущего приказчика, Михаила Мещерякова, присланного из Верхотурья на Пышму, который «прибирает волных людей во крестьяня и в беломестные казаки, а селит на крестьянские дворы сильно и всякую изгоню и налоги и обиды софийским крестьяном чинит и с земли ссылает безсрочно»[31]. Так что и сами эти семьи были заинтересованы в скорейшем уезде отсюда.

В соответствии с данными, содержащимися в наказной памяти, к 1683 году на Пышме проживало 19 семей крестьян, относящихся к Софийскому дому. Четырьмя годами ранее, по результатам переписи 1679 года, в данном населённом пункте числилось 16 дворов, жители которых происходили из Усть-Ницынской и Покровской слобод. В связи с существовавшим указом об отселении, маловероятно, что в указанный период с 1679 по 1683 годы произошло пополнение семейного состава извне. Скорее всего, увеличение числа семей связано с процессом становления независимых семейных единиц, возникающим в результате отделения сыновей от родительских дворов. Все перечисленные семьи, были переселены на территорию Миасса.

Ю. М. Сухарев обнаруживает свидетельства о наличии десяти семей пышминских переселенцев в селе Воскресенском в XVIII веке. Среди них значатся носители таких фамилий, как Томилов, Малков, Калинин, Чичеланов, Жеребцов, Затеев, Ефремов, Артемьев, Киршин, Хромых, Латрин, Софьин и Мешков, а также Прокуратов[32].

На основании данных переписи 1719 года[33] и более ранних документов представляется возможным выдвинуть дополнительные предположения о ряде семей, имеющих отношения к пышминцам. Подводя итог всей собранной информации, основываясь на переписи 1679 года, можно прийти к следующим выводам.

Первой в переписи идет семья Ивашки Дмитриева Томилова. Из источника следует, что в Сибирь пришел Ивашка в 1638-1639 гг. и поселился в Покровской слободе при архиепископе Нектарии. Однако данная информация не соответствует действительности, поскольку Покровская слобода была основана и заселена только в 1641-1642 годах при архиепископе Сибирском и Тобольском Герасиме[34]. Неправильность данного утверждения находит подтверждение и в переписи 1651 года, где Иван Дмитриев отсутствует в Покровской слободе, однако зафиксирован в Усть-Ницынской[35]. В 1662 г. Иван записан там в гулящих людях: «Ивашко Дмитриев сказал отец де ево жил на Руси в Соливычегоцкой в Ракульской волости у крестьян в наймех, а пашни и тягла на нем не было и со отцем своим они сошли в Сибирь во 147(1638-1639) году и жили в Сибири в Устьницынской слободе в гулящих людях и оброк платили в Софьинский дом и отец ево умер в той слободе в 151 году (1642-1643)»[36].

Исходя из представленных данных, можно заключить, что семья Томиловых была переселена в Пышминскую заимку из Усть-Ницынской слободы в период 1676-1677 годов. На 1719 год потомки Ивашки Дмитриева обитали в деревне Грязнуха[37].

Далее следуют Малковы, указан двор Филки Федотова Калина, выходца с Сысолы и переселенного на Пышму из Покровской слободы.Сухарев Ю. М. справедливо подметил, что записан тот должен был как «Карлин». В крестоприводной книге 1676 г. он именно так и указан: «Федотко Карлик з детми з Ганкою, да с Ывашком, да с Пронкою»[38]. Это прозвище указывает на малый рост, в 1662 г. он записан как «Малько»:«Филка Федотов Малько з детьми»[39]. В 1651 г. он переписан вместе с братьями в Покровской слободе: «Завьялко Федотов, а у него три брата Баженко, Ивашко, да Филка»[40]. На 1719 год Малковы числились в с. Воскресенском и д. Березового мысу[41].

Что касается Чичилановых и Калининых, проживающихв 1719 г. в с. Воскресенском и в д. Купаинской[42], то они также пришли с Сысолы и были переселены из Покровской слободы. В переписи1679 г. на Пышме зафиксирован «крестьянин Калинка Григорьев Чечаланов, родом сысолец»[43]. Калинку мы не находим в 1662 году, хотя он там должен быть, т.к., по его словам, поселился в 1638-1639 гг. за архиепископом. Тот факт, что он отсутствует, наводит на мысль, что вероятно семья приехала на софьинские земли до 1636 года. Переписи это подтверждают, в 1651 г. он записан с отцом в Усть-Ницынской слободе: «Гришка Яковлев, у него сын Калинка»[44]. А в 1636 году Гришка записан вместе с отцом в Усть-Ницынской слободе: «Якунка Микитин Сысолетин с сыном, з Гришкою»[45]. Если принять этот факт, тогда выходит, что семья пришла в Сибирь еще до переписи 1636 года, поэтому их нет в переписи 1662 года. Первоначально семья проживала в Усть-Ницынской слободе, а позднее была переселена в Покровскую слободу, которая начала заселяться в 1642 году.

В Крестоприводной книге 1676 года вместе с Калинкой записаны 4 сына: «Мирской староста Калинка Григорьев з детми с Офонкою, да с Левкою, да с Конанком, да с Васкою»[46]. В 1679 г. с Калинкой числятся только 2 сына, отсутствуют Левка и Конан. Возникает предположение, что они умерли, но во вкладных книгах Далматовского Успенского монастыря была обнаружена такая запись в 1693 году: «род Митропольи слободы с Миясу Леонтья Калинина дал на поминание по брате своем по Конане два рубли денег, сенадик Конана имя записано»[47]. Отсюда следует, что Конан действительно умер, но Левка жив и проживает на Миассе в Митропольей слободе. Можно даже предположить, что в 1682 году он жил на Пышме отдельно и входил в число 19 семей переселенцев.

От двух братьев — Зотейки и Демки Микитиных произойдут фамилии Жеребцовы, Волынкины и Зотеевы. В 1719 году их потомки зафиксированы в с. Воскресенском и д. Берёзового мысу[48]. В 1662 г. их отец, Микитка Васильев Жеребцов, не уточняет точного года переселения в Сибирь из Сысольской волости, но сообщает, что пришёл вместе с сыновьями и женой[49]. Третий сын Никиты — Кузьма не переселится на Пышму, в 1684 г. он переписан в Усть-Ницынской слободе, но впоследствии переедет на Миасс[50]. Благодаря вкладным книгам Далматовского монастыря от 26 февраля 1687 года можно узнать имя его жены: «митрополья Воскресенского села крестьянская жена Микиты Козмина Ографена приложила в дом пресвятыя Богородицы серги по себе»[51].

В 1719 г. Артемьевы и Ефремовы проживали в с. Воскресенском и д. Куликовской[52]. В переписи 1679 г. указан двор крестьянина Ефремки Ортемьева[53], от которого и происходят эти фамилии. В 1662 г. он вместе с братьями сообщает другую дату прихода в Сибирь их отца вместе с ними, нежели в переписи 1679 г.: «Ефремко с братьями сказали отец де их на Руси жил за государем во крестьянах Еренского уезду в волости с Ыбу и дань и оброк с себя платил в Еренский городок, а деревню свою продал, а дань и оброк с себя кому сдали того они не ведают и пришел с ними в Сибирь в Устьницынскую слободу во 148 (1639-1640) и сел на софьинских землях во крестьяне того ж году и во 167 (1659) году после переписных книг умер, а тою отцовскую пашню пашут Ефремко с братьями, а дети у него Ефремка родились в Сибири, а ремесла за собою никакого не сказал»[54]. В 1651 г. их отец еще жив и записан с двумя сыновьями: «Ортюшка Кондратьев, у него два сына Ефремко, да Ондрюшка»[55].

Семьи Киршиных, Хромых и Латриных, проживающие на 1719 г. в Воскресенском и д. Кочегаровой[56],восходят к Ларке Кирилову, тоже сысольцу, из Усть-Ницынской слободы[57]. В 1662 г. он записан с отцомКирилкой Яковлевым Хромым, который жил «на Руси Еренского уезду в Сысольской волости» и пришел примерно в конце 30-х годов XVII века с женой в Сибирь[58].

В переписи 1679 г. есть два вероятных брата: «Ларка Михайлов Фоминых, родом митропольи ж Устьницынской слободы крестьянской сын»[59], иеще один крестьянский сын, имя которого прочитать не удалось: «… Михайлов, родом Устьницынской слободы крестьянской сын, у него сын Васька»[60]. В 1662 г. находим их вместе с предполагаемым отцом в Усть-Ницынской слободе: «Мишка Фомин Порозов с детми с Ларкою да с Ганкою да с Володкою, да с Федкою, а сказал отец де ево жил на Руси на Лальском погосте Усольского уезду в посаде, а де Мишка от отца своего и от братьев пришел в Сибирь с женою и детьми во 147 (1638-1639) году и сел во софьинских землях во крестьяне за архиепископа в Устьницынской слободе того ж году, а ремесла за собою не сказал»[61]. Фоминых в Воскресенском и в соседних деревнях было несколько семейств, но проследить потомков этих братьев пока не удалось.

Потомки следующих двух братьев, Мишки и Матюшки Омельяновых, являются носителями фамилии Софьин. В 1719 году они будут проживать в с. Воскресенском, д. Шаламовой и д. Купаинской[62]. Фамилию получат от своей матери, вдовы Софийцы, с которой записаны в переписи 1662 г. в Усть-Ницынской слободе: «Вдова Омелькина жена Малафьева Софийца с детми с Матюшкою, да с Мишкой, да с Силкою, да с Максимком, а сказала муж де ее на Руси жил Пинежского уезду»[63].

Во вкладных книгах Далматовского монастыря это семейство тоже замечено: «1695 г. род Митрополья Воскресенского села жителя Микишки[64] Емельянова Софьиных, дал на поминание по родителе полтину в сенадик записать Силуяна, записано»[65].

От Петрушки Симанова[66], вероятнее всего, происходит фамилия Головин, в 1719 году Головины числятся в д. Мезенцевой[67]. В переписи 1679 г. он записан как«Устьницынской слободы крестьянской сын». В 1662 году переписан с отцом: «Симанка Алексеев с детми с Кирилком, да с Петрушкой, да со внуком с Миткой. Симанко сказал жил де он на Руси за государем во крестьянех Еренского уезду в деревне Шульгине и подати и оброк платил государю и за бедностью свою деревню и пашню покинул сшол в Сибирь в Устьницынскую слободу с женой тому лет с дватцать и больши, а в котором году, того он не знает»[68].

Не удалось идентифицировать жителя следующего двора, очередного сысольца: «Двор. А в нем живет крестьянин Сенка Иванов, родом сысолец. Брат у него Федка, да племянники: Федка, да Корнилко… А на Сысоле жил он в государеве тягле. А за прежними архиепископы и за митрополитом живет он со 141 (1632-1633) году. А на Пышму переведен он из Митропольи ж Устьницынской слободы»[69]. Поскольку на землях Софийского дома они поселились до переписи 1636 года, то их нет в переписи 1662 года. В других переписях найти семью не получилось.

У следующего крестьянина удалось прочитать только имя – «Офонка … родом Устьницынской слободы крестьянской сын»[70],но даже только по имени есть возможность сделать предположение, кто это. В 1662 в Усть-Ницынской слободе есть только один подходящий вариант, вероятно, Офонка имеет фамилию Баталин: «Пантелейко Петров Баталин с детьми с Фадейком, да с Офонкою, а сказал Пантелейко жил де он в Руси за государем во крестьянах Еренского уезду в Межадорова волости, а тягло и оброк платил в Еренский городок. И пришел де он в Сибирь в Устьницынскую слободу во 150 (1641-1642) году»[71]. Потомки Офонки не прослеживаются, но потомки его брата Фадейки проживают в 1719 г. с. Воскресенском[72].

Мешковы в 1719 г. проживают в с. Воскресенском и д. Купаинской[73]. Мешковы из д. Купаинской восходят к Ивсейке Яковлеву, который «родом Устьницынской слободы крестьянский сын»[74]. В этой слободе находим его вместе с отцом в 1662 г.: «Якунка Ермолин Кузнецов с детми с Ивсейком, да с Ивашком, да сказал Якунка жил де он на Сысоле в Пачге в волости за государем во крестьянах и от отца своего сшол в Сибирь с женой и детьми во 152 (1643-1644) году»[75].

В переписи 1679 г. имеется еще один крестьянин из Усть-Ницынской слободы, отчество которого не прочитано: «крестьянин Коземка… родом Еренского городка. Детей у него:Ондрюшка, Д…, да внучата: Петрушка,Федка <…> А в Еренском городке жил вгосударевом тягле. А из Еренского в Сибирьпришел он, Коземка, во 141(1632-1633) году. А за Корнилиямитрополита во крестьяне поселился он послепереписных книг 167(1659) году во 177(1668-1669) году и жил вУстьницынской слободе»[76].

Отчество и фамилия Куземки восстанавливается по ряду других источников. В Крестоприводной книге 1676 года он записан как «Куска Прокурат з детми с Ондрюшкою, да з Денгою, да с Петрушкою»[77]. Из переписи 1679 г. следует, что Кузьма поселился на землях архиепископа после переписи 1659 года, а из-за этого он подпадал под указ о переводе в государеву слободу. Приказчик новой слободы Михаил Мещеряков исполнил царский указ: «которых велено оставить в новом Пышминском остроге, Куземку Степанова с детми с Ондрюшкой да с Дениском и со внучаты с Петрушкой да с Федкой велел жить на той Пышминской земле»[78]. Однако, судя по всему, и тут в переписи 1679 г. закралась ошибка. Кузьма на самом деле поселился на землях архиепископа намного раньше и не в Усть-Ницынской, а Покровской слободе. Об этом пишет дьяк митрополита Михаил Витязев: «а тот Кузка с детми в Софейском дому по переписным и по отдаточным книгам крепок и написан в Софейской домовой отчине в Покровской слободе в оброчных бобылях, а из Покровской переведен в Пышминскую заимку в пашню во 182 (1673-1674) году»[79].

Действительно, в Покровской слободе в 1662 году записан подходящий Куземка Степанов в гулящих людях: «Куземка Степанов з детьми с Ондрюшкою да с Микифорком в роспросе сказал жил де он в Вологоцком уезде на Устьвыми за Вологоцким архиепископом во крестьянех и в прошлом де во 145 (1636-1637) году пришел он Куземка в Сибирские городы и жил в Енисейском и в Томском в промышленных людех дватцать лет, а в архиепископлю в Покровскую слободу пришел в прошлом во 166 (1657-1658) году и живет в гулящих людех, платит денежной оброк по полу полтине на год»[80].

Именно потому, что он все-таки имелся в переписи 1659 года он остался за Софийским митрополичьим домом, а попытки перевести его на государеву землю не увенчались успехом.

Помимо митрополичьих крестьян известно, что с Пышмы на Миасс переселился Максим Яковлев Рявкин. В переписи 1679 г. он числится за Невьянским монастырем: «сказал, родился де он Важского уезду в Нижней Тоемской волости в Усть Юмышской деревне»[81], два его сына будут проживать в 1719 г. в д. Мезенцевой.

Все 16 семейств, которые были зафиксированы в переписи 1679 года, подлежали переселению на Миасс. В результате исследования удалось выявить следы и выдвинуть ряд предположений относительно 15 семей первопоселенцев села Воскресенского. Носителями этих фамилий являются: Томиловы, Малковы, Калинины, Чичелановы, Жеребцовы, Волынкины, Зотеевы, Ефремовы, Артемьевы, Киршины, Хромых, Латрины, Фомины и Софьины, а также Баталины, Порозовы, Мешковы и Прокуратовы.

[1] Сибирский летописный свод. Головинская редакция // Полное собрание русских летописей. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1: Группа Есиповской летописи. М., 1987. С. 217, 277.

[2] РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12479. Л. 5 об.

[3] Сибирский летописный свод. Головинская редакция // Полное собрание русских летописей. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1: Группа Есиповской летописи. М., 1987. С. 296.

[4] Там же.

[5] ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 156. Оп. 3. Д. 530. Л. 1 об.

[6] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Л. 1658 об.

[7] РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч.6. Л. 161-163 об.

[8] Там же. Л. 161 об.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] ШФ ГАКО. Ф. 224. Д. 3243. Л. 170.

[12] Там же. Л. 170 об.

[13] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086.

[14] РНБ. Ф. 885 — Эрмитажное собрание. 237. Ремезов С.У. Служебная чертежная книга. Л. 54.

[15] РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч.6. Л. 161 об.

[16] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 90-105 об.

[17] ОГАОО. Ф. 173. Оп. 11.

[18] ЦГИА РБ. Ф. И-138. Оп. 2. Д. 77.

[19] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605.

[20] РГАДА. Ф. 280. Оп. 4. Д. 2700а.

[21] Сухарев Ю.М. Село Воскресенское на Миассе. Перепись 1710 г. Одной загадкой меньше. [Электронный ресурс]. https://sukharev-y.ru/село-воскресенское-на-миассе-перепис/ (Дата обращения 27.03.24).

[22] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 99.

[23] Там же. Л. 101.

[24] РНБ. Ф. 885 — Эрмитажное собрание. 237. Ремезов С.У. Служебная чертежная книга. Л. 43.

[25] Там же. Л. 44.

[26] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 89 об.

[27] Преображенский А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI — начале XVIII в. М., 1972. С. 75

[28] Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Четвертый период с 1676-1682. Пермь, 1884. С. 567.

[29] РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 481. Ч. 6. Л. 161 об.

[30] Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссиею. Т. 10. СПб., 1867. С. 314.

[31] Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Четвертый период с 1676-1682. Пермь, 1884. С. 567. Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 7. СПб., 1859. С. 367.

[32] Сухарев Ю.М. Архиерейское село Воскресенское на Миассе. Пышминские переселенцы. [Электронный ресурс]. https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-архиерейское-село-воскрес/#_ftnref24 (Дата обращения 19.03.24).

[33] РГАДА. Ф.214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 65-89 об.

[34] Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников. Харьков, 1891. С. 134-135

[35] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 78. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 253.

[36] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 79.

[37] РГАДА. Ф.214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 89.

[38] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 610. Л. 228.

[39] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 93 об.

[40] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 69. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 252.

[41] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 68, 84 об.

[42] Там же. Л. 65 об., 79 об.

[43] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 170 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 125.

[44] РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 278. Л. 78 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 254.

[45] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 74. Л. 40 об. Цит. по: Ромодановская Е.К. Опись имущества сибирского архиепископа Макария (1636 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988. С. 22.

[46] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 610. Л. 228.

[47] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 175. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 96.

[48] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 66 об., 68, 72, 74 об., 84.

[49] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 17.

[50] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 196 об.

[51] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 105-105 об. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 60.

[52] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 67, 72 об., 78.

[53] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 172 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 126.

[54] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 31 об.-32.

[55] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 80 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 254.

[56] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 67 об., 71, 86.

[57] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 172 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 126.

[58] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 26.

[59] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 173 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 126.

[60] Там же. Л. 179.

[61] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 59 об.-60.

[62] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 65 об., 74 об., 79 об.

[63] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 57 об.

[64] Вероятно Мишки.

[65] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. Л. 191 об.-192. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 104.

[66] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 176 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 128.

[67] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 82 об., 83.

[68] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 33.

[69] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 177 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 128.

[70] Там же. Л. 178 об.

[71] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 40 об.

[72] РГАДА. Ф.214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 71 об.

[73] Там же. Л. 66 об., 79, 79 об.

[74] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 179 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 129.

[75] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 49.

[76] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 487. Л. 181-181 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 130.

[77] РГАДА. Ф. 214. Оп.1. Д. 610. Л. 228.

[78] Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 г. Четвертый период с 1676-1682. 1884. С. 565.

[79] Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографической комиссией. Т. 7. — СПб. 1859. С. 367.

[80] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 102 об.

[81] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 697. Л. 252-252 об. Цит. по: Афанасьев А.А. Сухоложье. Неизвестные страницы. Сухой Лог, 2004. С. 138.