Васильев С.И. Формирование, заселение и жители с.Воскресенского Тобольского архиерейского дома на Миассе в конце XVII – нач. XVIII вв. Ч.3.

Переселенцы из Усть-Ницинской слободы

Из Усть-Ницынской слободы было запланировано переселение 30 семей. На основании переписи 1710 года можно предположить, что среди переселенцев находились семьи с фамилиями: Моторины, Криворотовы, Усынины, Сажины, Морозовы, Друшковы, Дубынины, Кайгородовы, Боталовы, Котовщиковы, Заболотные, Шаламовы, Федотовы, Спиридоновы, Загваздины, Малетины, Паклины, Петуховы, Хромых, Пермяковы и Шибановы.

Фамилии Криворотовы и Моторины ведут свое происхождение от Сенки Микифорова Моторы, который в 1662 году был переписан в деревне Усть-Ницынской слободы, которая, согласно переписи 1684 года, идентифицируется как деревня Мостовая. В той же переписи его сыновья почему-то имеют отчество не Семеновичи, а Кириловичи. В 1662 г. Сенка-Кирилко Мотора сообщает о себе, что жил он «с отцом своим Усолья-Вычегоцкого в волости у Спаса на Выледе и сшол от отца своего в Сибирь в Устьницынскую слободу холост, тому лет с полтретцати и больши, а в котором году того он не знает и жил в той слободе в гулящих людех лет с десять и женился на софьинских землях во крестьяна»[1]. В 1684 году три его сына живут двумя дворами: «Во дворе Ивашко Кирилов сын Моторин. У него сын Федка 3 лет, да брат Бориско. У Бориска сын Микитка 2 лет. Во дворе Сенка Кирилов сын Моторин. У него дети: Офонка, Кирилко 15 лет, Офонка ж 14 лет, Якунка 13 лет, Ивашко 10 лет, Тимошка 6 лет, Микитка 3 лет»[2].

Судя по всему, таким составом они и переехали на Миасс, от Сенки пошли Криворотовы, а от Бориски – Моторины. Расселились эти семейства весьма обширно, в 1719 году отмечены в с. Воскресенском, д. Шаламовой, д. Мезенцевой и д. Куликовской[3].

Из д. Мостовой были и Усынины. Родоначальником фамилии явился Федка Иванов Усыня, пришедший с «Руси Вологоцкого уезду Троицна волости»[4]примерно в 40-х гг. XVII века. В 1651 году он записан еще без сына Мишки, а в 1662 уже с ним. У Михаила Усынина имеется пасынок Яков, который в 1719 году указан под фамилией Усынин в с. Воскресенском[5]. Остальные Усынины на момент 1719 года проживают в д. Шаламовой[6]. Помимо семьи Михаила есть другие и Усынины, проживающие в с. Воскресенском, связь их с Федкой Усыней установить не удалось[7].

Сажины, вероятно, также вошли в число первых переселенцев. В 1684 г. они записаны в Усть-Ницынской слободе: «во дворе Парфенко Сергеев сын Сажин. У него сын Алешка 10 лет»[8]. Ранее этой переписи их не удалось отследить. Алексей Сажин, помимо переписей 1710 и 1719[9] годов, упоминается в 1709 году, когда во время нападения кочевников предупредил о приближении врагов капитана Ивана Обольянинова, стоящего в Воскресенском: «ноября де в 4 день, Воскресенского села крестьянин Алексей Сажин прибежал с пахот своих и сказал ему Ивану: идут де воры Башкирцы от слободы в жилища свои. И он де Иван, собрався с драгуны и крестьяны, погнались за теми Башкирцы и постигли их Воскресенского села за деревнею Шаламовою на становье Усен, и с теми де Башкирцы был у них бой»[10].

Морозовы происходят от Якунки Прокофьева Морозова, пришедшего с отцом в Сибирь в 1636-1637 гг., жившего до того «Еренского уезду на Сысоле в Пажга волости»[11]. В 1684 году в Усть-Ницынской слободе записан его сын и внуки: «Во дворе Калинка Яковлев сын Морозов. У него дети: Стенка 14 лет, Гришка 7 лет»[12]. С ними Калинка переселился на Миасс. В 1719 году он еще жив и записан с возрастом 90 лет вместе с сыном Степаном в д. Куликовской[13]. Другой сын – Григорий живет в с. Воскресенском[14].

Помимо потомков Якунки Прокофьева в 1719 г. зафиксированы еще два брата с такой же фамилией — Алексей и Степан Аристовы Морозовы[15]. В 1710 г. Степан записан зятем во дворе у Афанасия Ларионова Киршина[16], а Алексея в этой переписи нет вообще, установить их связь с Якункой Прокофьевым не удалось.

Друшковы происходят от Вахромея Петрова Ершова, который в 1662 году записан зятем у Васки Ильина Большогокотла. О себе Вахромей сообщает, что откуда отец его и когда пришел в Сибирь «того не упомнит, был де он мал, а умер отец иво в Устьницынской слободе во крестьянех во 157 (1649-1650)»[17]. В 1684 г. он с сыновьями проживает в д. Жиряковой Усть-Ницынской слободы: «Вахромейко Петров сын Ершов у него дети Родка 10 лет, Ивашко 7 лет, Алешка 2 лет»[18]. В 1719 г. старший сын Вахромея – Родион будет записан в с. Воскресенском[19], а другой сын – Иван в д. Куликовской[20].

Дубынины восходят к Филке Филипову Дубыне,который в 1662 г. «сказал жил де отец ево Филкин на Руси Устюжского уезда в Яхренскей волости приходные царевини колыморовского в половниках. Отец его в волости умер и после того он Филка пришел в Сибирь холост во 149 (1640-1641) году и пришед жил в Устьницынской слободе в гулящих людех и оброку платил в Софьинский дом лет с 10 и больше и отходя женился он в Руси и в прошлом во 158 (1649-1650) году приехал с Руси с женою и сел на софьинских землях во крестьянах и во 169 (1660-1661) году сверх переписных книг родился у него сын Ивашко, а ремесла за собой никакого не сказал»[21]. В 1684 году Филка вместе с четырьмя сыновьями записан в Усть-Ницынской слободе: «Во дворе Филка Филипов сын Дубина. У него дети: Ивашко 20 лет, Феклистко 16 лет, Ивашко 13 лет, Стенка 8 лет»[22].

К 1719 году Дубынины проживают в с. Воскресенском, д. Куликовской, д. Грязнуха[23].

В 1719 году записана в с. Воскресенском семья Никиты Фадеева Боталова[24], который является внуком Пантелея Петрова Баталина, записанного в 1662 г. совместно с сыновьями: «Пантелейко Петров Баталин с детьми с Фадейком, да с Офонкою, а сказал Пантелейко жил де он в Руси за государем во крестьянах Еренского уезду в Межадорова волости, а тягло и оброк платил в Еренский городок. И пришел де он в Сибирь в Устьницынскую слободу во 150 (1641-1642) году с женою и детьми и сел на софьинских землях во крестьянах за архиепископа того ж году. А на Руси пашню свою и оброк и тягло сдал брату своему Офонке Петрову. А сын де у него Фирско и внук ево Елеско, которые написаны были в переписных книгах во 167 (1659) году умерли после переписных книг»[25].

Фамилия Котовщиков восходит к Якунке Прокофьеву Котовщику, который получил свое прозвище благодаря своему ремеслу — он шил коты, традиционную обувь. Это обстоятельство зафиксировано в документах 1662 года: «Якунка Прокофьев Котовщик с детьми с Васкою, да с Ондрюшкою, да с Сергушкою,а сказал жил де отец ево на Руси Соливычегоцкой уезде, в Костянинове деревне в половниках корежемского Никольского монастыря у крестьянина у Омелки, а чей сын того он не упомнит и отец ево на Руси умер, а он Якунка сшол в Сибирь в гулящих людях во 147 (1638-1639) и жил в Устьницынской слободе в гулящих людях и оброк де он платил государев годов с шесть в Красную слободу и в Туринскую слободу и на Тюмень, а имели с него оброк тобольские дети боярские, которые ездили за выделом и после того платил он оброк в Софьинской дом и во 155 (1646-1647) году в Устьницынской слободе женился у софьинского крестьянина и сел на софьинских землях во крестьяне за архиепископа в том же в 155 году, а ремесла за собой сказал шьет коты»[26]. В 1719 г. Котовщиковы проживают в с. Воскресенском и д. Куликовской[27].

Фамилия Заболотный происходит от Спирки Иванова Заболотнова, который в малолетнем возрасте переселился в Сибирь вместе с отцом Ивашкой Мининым, вместе они зафиксированы в переписи 1651 года[28]. В переписи 1662 года Спирка уже фигурирует без упоминания о своем отце, что позволяет заключить, что Ивашка Минин умер в 50-е годы XVII в.: «отец иво на Руси в каком тягле и в которой волости жил, того он неведает привез де ево отец в Сибирь мала»[29].

В 1667 году Спирка Иванов Заболотнов упоминается как мирской староста Усть-Ницынской слободы, наказанный кнутом в Тобольске вместе с другими «зачинщиками» бунта митрополичьих крестьян[30]. В 1684 году Спирка переписан вместе с сыном Митрофаном[31]. Три сына Митрофана со своими семьями будут проживать в д. Шаламовой в 1719 году[32].

Благодаря записи во вкладных книгах Далматовского монастыря от 26 февраля 1687 г. мы узнаем имена жен Ивана и Спирки, это Агафья и Ографена: «крестьянская же жена бывшего Ивана Заболотного и сноха Агафия, да Ографена рубль в сенадик записать»[33].

Шаламовы, основавшие одноимённую деревню и проживающие в ней[34], восходят к Васке Петрову сыну Шаламы, который был записан в 1684 году вместе с тремя сыновьями: Минкой, Гришкой и Петрушкой[35]. В 1662 году Васки Петрова не обнаруживаем, но можно высказать предположение, что Васка может быть сыном Петра, который, в свою очередь, был сыном Васки Большогокотла, выходца с Сысолы, который жил там с отцом Илюшкой Онтоновым: «Еренского уезду в Сысольской волости в деревне Сыбу»[36], прозвище Васки говорит о связи с деревней Большая Котла, относящейся к погосту Визинга[37].

Вкладные книги Далматовского монастыря 1687 года говорят еще об одной семье живущей в новой Митропольей слободе на Миассе. Следов которой не обнаружено в 1710 и 1719 гг.:

«Генваря в 24 день приложил в дом пресвятыя Богородице Мияского Воскресенского села житель Козма Остафьев сын Икотин денег три рубли, да мерина вороново, грива на левую сторону, на спине седельные потпарины на обоих сторонах, по своей души. Да еще два рубля приложил, того ж году преставился он, Козма, а при смерти дал в казну статки 5 рублей денег, зипун серой новой в рубль, 19 аршин холста, кафтан шубной поношен, топор, шапка овчинная, ножик, рубашка, да штаны поношены по себе и по родителей своих, да в синодик записать, 40-ца по нем отпета и в сенодик записан»[38].

В 1684 г. Кузьма числится еще в Усть-Ницынской слободе: «Куземка Остафьев сын Икоткин, у него сын Лучка, пасынки Карпунка, Максимко. У Карпунки дети Стенка 6 лет, Андрюшка 4 лет, Микитка 2 лет»[39].

Перепись 1662 г. сообщает, откуда и когда он прибыл: «Кузка Остафьев Икоткин с сыном Лучкою, да с пасынком Карпункою, да с Максимком, а сказал Кузка жил де он на Руси за государем во крестьянах Еренского городка в уезде в волости Пажга и дань и оброк платил с братьями в Еренский городок и от братей де он сшол в Сибирь в Устьницынскую слободу с сыном Лучкою во 153 (1644-1645) году и сел на софьинских землях во крестьяне того ж году. А на Руси в тягле и оброке он оставил братьев иво и в 167 (1658-1659) году в той же слободе женился на вдове софьинского же крестьянина, а взял с нею дву ее сыновей Карпунку, да Максимка, а пасынки ево сказали на Руси живе в каком чину отец их был, того они не знают, а родились они в Устьницынской слободе, а ремесла за собою никакова не сказали»[40].

Вкладные книги монастыря сообщают о еще одной семье из Усть-Ницынской слободы: «198 г. (1690) июня в 2 день приложил дел 9 сажен ручных Воскресенского села крестьянин Ярофей Афтомонов по себе и по своей жене Христине»[41].

Ерофей Автомонов переселился в с. Воскресенское из Усть-Ницынской слободы, где жил с 1655-1656 гг., а до того проживал с братьями и отцом в Устюжском уезде. «Ярофейко да Ульянко, да с Офонка Афтамоновы у Ерофейка сын Силка, а у Ульянки сын Офонка, а сказал Ярофейко с братьями отец де их жил на Руси Устюжского уезду в волости Яхренге в половниках за Троицким монастырем, что на Глядине и отец де их умер и они после отца своего пришли в Сибирь в Устьницынскую слободу с женами во 164 (1655-1656) году и сели на софьинских землях во крестьяне, а дети у них родилися в Устьницынской слободе, а ремесла за собою никакова не сказали»[42]. Сын Ерофея – Силка с семьей переписан в 1710 году[43].

Еще одно семейство, о котором узнаем из вкладных книг: «205 г. (1697) майя в 31 день приложил Митрополья Воскресенского городка житель Левонтей Агапитов по родителях своих лошадь – мерина шерстью коур, шти годов против седмой, грива направо, правое ухо срезано пнем, потпаринка седелна на шее под хомутом иные полосе белые отсадна, записать в сенодик Левонтия, Иоанна»[44].

Судя по всему, речь идет о Левке Агапитове Пролубщикове, в 1684 г. он записан в Усть-Ницынской слободе вместе с сыном Иваном 20 лет[45]. В 1662 г. совместно с братом Максимкой сообщают о себе, что отец их «жил Усольявычегоцкой на посаде, а в каком чину и государево тягло на нем было ли, того они не ведают. А пришел отец с их матерью и с ними с Максимком и Левкою в Сибирь в 150 (1641-1642) году и сели на софьинской земле во крестьяне за архиепископа того ж году и Левка женился в той слободе на вдове софьинского крестьянина на Савкине жене Степанова, а с нею взял пасынка Федотка невелика, а отец их умер, а пашню пашут отцову они Максимко, да Левка, а ремесла за собою не сказали»[46]. Совместно с отцом обнаруживаем их в 1651 году: «Пятко Степанов, а у него два сына Максимко, да Левка.»[47]

СемействоШибановых, проживающих в 1719 г. в д. Черемной[48], имеет происхождение от Якова Шибана: «Деревня, а в ней живет Якунка Ермолин Шибан, Басманов он же, с детми с Пронкою да с Петрушкою, да с Бориском, да с Левкою, а сказал он Якунка отец его жил Усоливычегодцкой во рестьеве улице на посаде в гулящих людях и пришел он в Сибирь с ним Якункою в Устьницынскую слободу и сел в той слободе во крестьяне на софьинских землях тому лет с полтрететцать и больше и умер во 162 (1653-1654) году, а после отца своего тою пашню пашет он Якунка, а ремесла за собою не сказал, а дети родились в Сибири»[49].

Из вкладных книг узнаем, что Борис на поминовение записал имена отца, матери и брата: «Род Воскресенского Мияского городка Бориска Шибанова, дал он по родителях на поминание полтора рубли денег, а в сенадик имяна Якова, Евдокии, Петра записаны»[50].

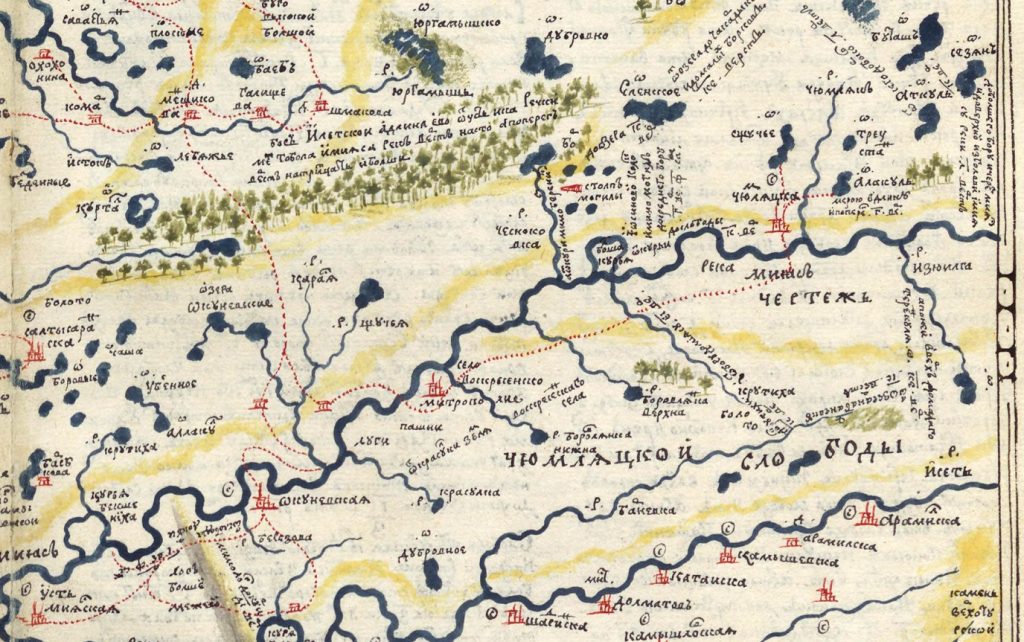

В Служебной Чертежной Книге С. У. Ремезова на карте, выполненной по доезду полковника Д.Я. Меина в октябре 1700 года, указана деревня Шибанова на р. Окуневке[51], в ней на тот момент, судя по всему, проживали Шибановы.

Федотовы-Гурины[52], происходят от Федота Зубова, выходца с Устюжских земель:«Федотко Панфилов Зубов с детми с Гуркой, да с Исачком, да с Тимошкою, да с Федкою, да с Ивашком, а сказал Федотко Панфилов жил де он на Руси Устюжского уезду в Старой деревни в половниках устюжанина торгового человека за Силою Грудицыным. И пришел де он с Устюга с женой и детьми с Гуркой и с Ысачком, и с Тимошкой, и с Федькой, и Ывашком с Сибирь в Устьницынскую слободу во 148 (1639-1640) году и сел на софьинские земли того ж году как пришол в Сибирь, а ремесла за собою никакова не сказал»[53].

Загваздины д. Куликовской[54] происходят от Богдана Загвазды: «Богдашко Федоров Загвазда с сыном Спиркою, а сказал он Богдашко жил де на Руси Еренского уезду на Вишере в промышленых людех и тягло платил в Еренской город денгами, а в Сибирь де он пришел во 145 (1636-1637) году и с того году во крестьяне на софьинских землех в Устьницынской слободе. И в той слободе он женился, а тесть иво которой был написан в переписных книгах 167 (1659-1660) году Кузка Костянтинов одинок и живет в государевой Киргинской слободе и кормица Христовым именем а на Руси он Богдашко тягла своего никому не отдал»[55].

Во время бунта 1667 года известно, что Богдашко Загвазда являлся десятником, он подал приказчику «извет… что ево крестьяне не слушают»[56].

Малетины в конце XVII — начале XVIII веков замечены как среди церковных служителей низшего звена, так и среди крестьян. Митропольим крестьянином из Усть-Ницынской слободы, живущим в Беляковской слободе на Пышме числится Иван Малетин[57], а его сын Василий пономарем[58]. В 1710 году Василий Иванов записан дьячком уже в Воскресенском[59], а в 1720 году дьячком является его сын Максим[60]. При этом другой сын Ивана живет в д. Куликовской[61], а в 1710 году записан совместно с отцом[62].

Паклины, проживающие в 1719 г. в д. Сартасовой и д. Березового мысу[63], восходят к Обрамке Фомину, который прибыл в Усть-Ницынскую слободу еще до переписи 1636 года. В 1651 году он записан с двумя сыновьями – Андреем и Филкой.На Миасс переедет семья старшего сына Авраама – Андрея, в 1684 году имеющая такой состав: «Андрюшка Аврамовсын Фомин. У него дети: Мишка 15 лет, Оска 10 лет, Васка 5 лет, Ларка 4 лет»[64]. В 1710 году Андрей Абрамов еще жив, записан с возрастом 90 лет, живет вместе со своими сыновьями[65].

Пермяковы были в числе первых семейств, поселившихся в Усть-Ницынской слободе. Уже в 1625 году зафиксирован Васка Клементьев: «Двор Васки Клементьева с сыном с Пятункою, на дворе хором изба, две клети лес сосновой. А скота у них два коня колматцких, две коровы, два теляти»[66].

В 1636 г. Василий записан уже с фамилией: «Васка Клементьев сын Пермяков з детми с Микиткоюда со Степкою, да с Костькою, да с Серешкою»[67].

В Митрольей слободе на Миассе поселятся сыновья Никиты, на момент 1719 года будут проживать в д. Черемной[68].

В 1719 г. в д. Кочегаровой проживает Григорий Панкратьев Петухов[69]. Он будет единственным из семьи Петуховых, кто отмечен в переписи 1719 года, хотя еще в 1710 году помимо него были живы его братья Афанасий, Иван, Андрей[70].С Афанасием проживает их отец и мать. У всех них в 1710 году нет потомков мужского пола, только у одного будет сын 1 года, который, судя по всему умрет и не оставит потомков, потому что в 1763 г. фигурирует лишь один Петухов мужского пола – Григорий Панкратьев, причем будет указано, что он «слеп, глух и движения не имеет»[71]. Связать эту семью можно с братьями Петуховыми из Усть-Ницынской слободы – Кондрашкой и Тараской Ивановыми, жившими до того с отцом «Еренского уезду в Пачгево волости»[72]. В дальнейшем, судя по всему, Кондратий трансформировался в Панкратия.

Еще одним переселенцем в с. Воскресенское с Ницы стал Никита Фадеев Боталов[73]. Его дед, Пантелей Петров Баталин, в 1662 г. скажет, что «жил де он в Руси за государем во крестьянах Еренского уезду в Межадорова волости, а тягло и оброк платил в Еренский городок. И пришел де он в Сибирь в Устьницынскую слободу во 150 (1641-1642) году с женою и детьми»[74].

Помимо тех, кто был зафиксирован в переписи 1710 года в с. Воскресенском, были семьи, переселившиеся на Миасс между 1710 и 1719 годами из Усть-Ницынской слободы. Например, Алексей Васильев Гребнев, записан иконописцем[75]. Кузьма Фомин Дериглазов, записан вместе с братом[76]. Ефрем Федоров Барошников в 1710 г. имеет фамилию Широков[77]. Тимофей Иванов Блячкин переписан в Усть-Ницынской слободе в возрасте 20 лет[78]. Михаил Ефремов Шабалин[79], прослеживается до 1684 года, когда указано, что он «живет на скотном дворе в економах»[80].

Ефрем Семенов Кайгородов[81], в 1710 году живущий в д. Краснояланской Усть-Ницынской слободы[82], был внуком Василия Юрьева, пришедшего с тремя сыновьями из Кайгородского уезда, д. Пушья и умершего в 1658-1659 гг., в 1662 году его сыновья сообщили, что занимаются плотничным ремеслом[83]. Помимо Ефрема еще одним носителем фамилии на Миассе являлся Епифан Кайгородов[84].

Тимофей Алексеев Бунков, в 1719 житель с. Воскресенского[85], был сыном Алексея Осипова Южакова, зафиксированного в переписи 1684 года[86]. Фамилия Южаков говорит о том, что носитель ее является выходцем с р. Юг, Устюжского уезда. В Усть-Ницынской слободе было несколько семей Южаковых, от какой из них происходит Алексей Осипов пока не ясно.

Еще один житель с. Воскресенского на момент 1719 г. – Борзиков Афанасий Андреев[87], скорее всего, был сыном Андрея Дементьева Жабрина, который в 1710 г. проживает в д. Борзиковой Усть-Ницынской слободы[88]. Отцом Андрея был Дементий, который в 1684 г. записан с отчеством Панфилов[89], а в 1662 и 1651 годах как Трофимов. В 1662 году Демка говорит, что отец его родом из Сысольской волости, пришел в Сибирь больше 20 лет и примерно 19 лет назад умер[90].

Несколько семей Фартыгиных в 1719 г. проживают в с. Воскресенском, д. Шаламовой и д. Куликовской[91]. В 1710 году они записаны в д. Фартыгиной Усть-Ницынской слободы и имеют фамилию Чювачевы[92], а в 1662 г. записаны как Чювашевы: «Миронко Иванов Чювашев з детьми с Ортюшкою, да с Сидорком, да с Климком, да с Родкою, а сказал жил де он на Руси на Сысоле в Пажга волости за государем в крестьянех и деревне своей и тягло сдал братьем двоюродным Игнашку, да Тихону Григорьевым и пришел в Сибирь с женой и с детьми во 155 (1646-1647) году и в Устьницынской слободе на софьинские земли во крестьяне за архиепископа того ж году»[93]. От сына первого Мирона – Артемия пойдет фамилия Фартыгин, а от сына Сидора – Мироновы.

Королевы тоже переселились из Усть-Ницынской слободы, в ней в 1710 году проживал Иван Тимофеев Королев[94], к 1719 году переселившийся в с. Воскресенское[95]. Его отцом был Тимофей Федотов Королев, который в 1662 году переписан вместе с дедом Сысоем Ивановым Поздеевым, жившим до того во «крестьянех Еренского городка во уезде в Сысольской волости» и пришедшим в Сибирь с сыном Федотом примерно 20 лет назад[96].

Михаил Максимов Бороздин в возрасте между 60 и 70 годами переселился с семьей на Миасс из Усть-Ницынской слободы[97]. В 1684 году указано, что он живет на скотном дворе в конюхах[98], а в 1662 г. его отец, Максим Кузмин, говорит, что «жил де он на Руси на Колмогорах, а отец ево был в посаде и на Колмогорах умер и после смерти отца своего сшол он с женою в Сибирь в Устьницынскую слободу в 154 (1645-1646) году»[99].

Андрей Козмин Чичера[100], скорее всего, был сыном Кузьмы Микитина Жеребцова[101], брата Зотейки, переселенца с Пышмы.

Фамилия Баженов происходят от имени Бажен, тот факт, что это не крестильное имя осложняет идентификацию. Баженовых в Усть-Ницынской слободе было несколько, но наиболее вероятным кажется, что указанный в переписи 1719 г. Федор Петров Баженов 12-ти лет[102] происходит от Филки Терентьева, которой в 1684 г. указан как «сын Картагулов Баженко он же»[103], а в 1662 году говорит о себе: «отец иво Баженков жил на Руси Еренского городка в уезде в Сысольской волости за государем во крестьянах и оброк платил деньгами в Еренский городок»[104]. Благодаря переписи 1651 года можно узнать отчество отца Баженки, он записан так: «Терешка Федоров, у него три сына Филка, да Петрушка, да Ивашко»[105].

В 1719 г. имеется еще один Баженов – Дементий Савельев, проживающий в д. Грязнуха[106], предположений, от кого он происходит, пока нет.

Два брата Иван и Андрей Федоровы Сартасовы в 1719 году проживают со своими семьями в одноименной деревне[107]. В 1710 году в переписи их не замечено, возможно, можно предположить, что они имеют отношение к Митке Дорофееву Сартысову, указанному в переписи 1684[108], отец которого обозначен в переписи 1651 году как Дорофейко Микитин[109].

Богатыревы, зафиксированные в 1719 г. в д. Шаламовой[110], происходят от Сенки Богатырки, проживающего в 1684 г. в д. Мостовой[111].

Назар Яковлев Тозымов, в 1719 г. житель д. Дубровной[112], был сыномЯкунки Иванова, сказавшего в 1662 году, что «отец его жил на Руси в Сысольской волости Еренского уезду, а в каком чину того он не упомнит, был мал, а в Сибирь сшол мал же, тому лет с пятнатацати и больше, а в котором году того он не знает и жил в Устьницынской слободе в гулящих людях и оброк платил лет с пять в Софейский дом и во 159 (1650-1651) году в той слободе женился и сел на софьинских землях во крестьяне, а ремесла за собой никакова не сказал»[113].

Чистюнин Михаил Леонтьев, который в 1719 г. живет в д. Дубровной[114], до того, в 1710 г. записан в Барневской слободе с братом и матерью[115], но еще ранее проживали они в Усть-Ницынской слободе. В 1684 г. отец Михаила – Леонтий, записан вместе со своим отцом: «Стенка Лукьянов сын Чистюня у него дети Петрушка, Левка 25 лет, Ондрюшка 20 лет»[116]. В 1662 г. Стенка «сказал отец де ево и он на Лальском жили в половниках у крестьян по деревням в наймех погодно, а государева тягла на них не было и отец де ево на Руси умер, а он де Стенка пришел с женой в Сибирь во 147 (1638-1639) году и жил в Устьницынской слободе в гулящих людях годов с десять и больше и оброк платил в Софьинской дом и во 159 (1650-1651) году в той же слободе сел на софьинских землях во крестьяна за архиепископа, а ремесла за собою сказал шерсть бьет»[117].

Тимофей Игнатьев Самков, проживающий в с. Воскресенском в 1719 году[118], происходит от Самко Тихонова Новожилова, переписанного в 1684 г. в Усть-Ницынской слободе с сыновьями: «Самко Тихонов сын Новожилов. У него дети Игнашка 15 лет, Фектистко 12 лет, Мишка 3 лет»[119].

Юртин Петр Савинов, на момент 1719 г. живущий в д. Мезенцевой[120], был сыном Савки Степанова Юрты, который пришел с Двины: «жил де он Устюжского уезду на Двине в Шомоской волости за государем во крестьянех, а дань и оброк давал государю, а платил на Устюг и деревню свою и тягло сдал братьям своим Ивашку, да Ондрюшке Степановым, а он де сшол в Сибирь в 151 (1642-1643) году и жил в Устьницынской слободе в гулящих людех»[121].

Вкладные книги Далматовского монастыря говорят об еще одном жителе с. Воскресенского, выходце из Усть-Ницынской слободы: «203 г. (1695) род Митрополья Воскресенского села Иван Дмитриев дал на поминание по родителе полтину денег, в сенадик имя Евдокима записано»[122].

Этим Ивашкой Дмитриевым мог быть, Ивашко Дмитриев сын Ванеев, который в переписи 1684 года указан среди оброчных крестьян, живущих на подворьях и не пашущих пашни, на момент переписи 1684 года он проживает у Федора Жирякова[123]. В 1662 году он записан среди гулящих людей и говорит о себе, что «отец его жил на Руси Соливычегоцкой в Ракульской волости у крестьян в найме, а пашни и тягла на нем не было и со отцом своим они сошли в Сибирь в 147 (1638-1639) году и жили в Сибири в Устьниценской слободе в гулящих людех и оброк платили в Софьинской дом и отец иво умер в той слободе во 151 (1642-1643) году»[124].

Некоторые фамилии крестьян, зафиксированные в 1710-1719 гг., встречаются в более ранних переписях Тобольского Софийского митрополичьего дома, но установить родственную связь между ними не представляется возможным. Это Кузьмины, Ярковы, Шадрины, Кармановы, Фомины, Коноваловы, Бахаревы, Пешковы, Беловы.

Переселенцы из Покровской слободы

Из Покровской слободы было запланировано переселить 15 семейств. Скорее всего, в их число входят такие роды, как — Курьинцовы, Бухаровы, Енбаевы, Якимовы, Милюковы, Берчатовы, Мезенцевы, Южаковы, Мандраковы, Харлапановы.

Курьинцов Семен Фотиев, в 1719 г. житель с. Воскресенского[125], скорее всего, являлся сыном Фотейки Матвеева Зырянова, отец которого в 1662 г. сказал, что «жил де он на Вычегде Еренского присуду на Вишере реке за государем <…> и в прошлом де во 154 (1645-1646) году пришол он Матюшка с Вычегды в Сибирь в архиепископлю в Покровскую слободу»[126].

Мандраков Иван Кирилов, в 1719 г. живущий в с. Воскресенском[127], судя по всему, восходит к Кипрюшке Мандракову, который в 1662 году«сказал отец ево жил в архиепископле в Покровской слободе в пашенных крестьянех, а в котором городе отец ево родился и в какой службе или в пашне был и в котором году отец в Сибирь пришел того он Кипрюшка не ведает, а в прошлом де во 167 (1658-1659) году отец ево Кипрюшки в Покровской слободе умер»[128].

Интересной является история с возникновением фамилии Бухаров. Бухаровы на Миассе имеют предком Максима Зиновьева Бухаретина, который в 1662 г. записан с детьми «з Гришкою с Кирилком с Якункою, в роспросе сказал родом де он Бухаретин, в прошлых де годех, тому лет с тритцать вышел он Максимко из Бухарские земли в Тобольской, а в Тобольску де бил челом архиепископлю Макарию креститца, а после де крещенья жил в архиепископле дворе лет з десять, а из архиепискпля двора прислан он Максимко в Покровскую слободу в пашню во прошлом в 151 (1642-1643)»[129]. Т.е. Максим Зиновьев крещеный выходец из Бухарских земель. «Бухарцы» – это обобщающее название узбеков, таджиков, уйгуров и некоторых других народов, переселившихся из Средней Азии в районы Западной Сибири в XVI–XVIII вв[130]. Бухаровы в 1719 г. живут в с. Воскресенском[131] и д. Березового мысу[132].

Харлапанов Афанасий Антонов[133], скорее всего, был сыном Моисея Антонова, а тот в свою очередь Антона Семенова, сообщившего в 1662 году, что «отец ево Семейка и он Онтонко жил в Томском за государем в оброчных пашенных крестьянех и как де отец ево умер и он Онтошко пришол ис Томско во в Тобольской и стал в архиепископле в Покровской слободе в пашню в прошлом во 150 (1641-1642) году»[134].

Якимовы и Милюковы, зафиксированные в 1719 г. в с. Воскресенском[135], происходят от Якимки Моисеева, который в 1662 году «сыном Никонком в роспросе сказал жил де он Якимко Еренского городка в Пустынской волости за государем в пашенных крестьянех, а с пашни платил де он в государеву казну денежной оброк и в прошлых де годех тому лет з дватцать пришел он Якимко в Сибирские городы и жил на Тюмени четыре года в гулящих людех и в прошлом де во 154 (1645-1646) году пришел он Якимко с Тюмени в архиепископлю в Покровскую слободу»[136]. В 1651 г. Якимко записан с отцом: «Моска Трифанов, а у него сын Якимко»[137].

В д. Дубровной в 1719 г. проживает два сына[138] Сидора Андреева Берчатова и один сын в с. Воскресенском[139]. В 1684 г. их отец записан как «Сидорко Андреев сын Зырян»[140], а в 1662 г. его отец и дядя – Андрей и Родион Кирилловы сообщат о себе, «что жили де они в Вымском присуде в Княжской волости за государем в пашенных крестьянех, а как же на Выми отец их умер и они де с Выми пришли в Сибирь. Ондрюшка пришол в Сибирь тому лет с сорок, а Родка пришол дватцать шесть лет и в Сибири де Ондрюшка жил в гулящих людех дватцать лет, а Родка жил три годы, а денежной де оброк в государеву казну платили з гулящими людьми в Тобольску, а ис Тобольска пришли де они в архиепископлю в Покровскую слободу и стали в пашню в прошлом во 148 (1639-1640) году»[141].

Иван Сидоров Южаков в 1719 г. живет в д. Куликовской[142], а его брат Борис в д. Кочегаровой[143]. В 1684 г. они вместе записаны в д. Усалке Покровской слободы: «Во дворе Ивашко Сидоров сын Южаков. У него брат Бориско 18 лет» [144]. Из переписи 1662 г. выясняется, что «Сидорко пришел в Покровскую слободу и стал в пашню в прошлом во 164 (1655-1656) году», а родом он «Устюжского уезду Утмановской волости»[145]. Фамилия Южаков говорит о том, что носитель ее является выходцем с р. Юг, Устюжского уезда.

Интересно, что в 1710 г. братья не проживают в с. Воскресенском, они записаны в Ялуторовской слободе во дворе у драгуна: «у него ж в доме живут Воскресенского села крестьянеИван Сидоров Жданов 48 лет, у него жена Лукерья 46 лет, у него сын Василей 15 лет, у него ж сноха салдатка Мария 18 лет, у ней сын Леонтей 2 лет, у него ж в доме Воскресенского ж крестьянин Борис СидоровЖданов 55 лет, у него жена Парасковья 33 лет, у них сын Василей 17 лет, дочь девка Дарья 6 лет»[146].

В 1719 г. в д. Дубровной живет Кондрат Тимофеев сын Белого[147], дед которого – Микитка Тимофеев Белой пришел в Сибирь из Кайгородка в начале 30-х гг. XVII в., около пяти лет был в ямских охотниках, «а в архиепископлю в Покровскую слободу пришел и стал в пашню в прошлом во 146 (1637-1638) году»[148].

Енбаевы, судя по всему, являются либо татарами, либо вогулами. В источниках эта фамилия упоминаются как среди первых, так и среди вторых[149], однако стоит учитывать, что начиная с 20-х годов XVII века все население, платившее ясак называют татарами[150]. В переписи 1651 года Енбаевы в Покровской слободе обозначены следующим образом: «Мишка Чорной, а у него три сына Якунка, да Кузка, да Басалайко, да зять ево Ивашко, да племянник Тренка Григорьев»[151]. Енбаевы на Миассе происходят от сыновей Михаила Черного – Кузьмы и Якунки. В Служебной Чертежной Книге С.У. Ремезова на карте, выполненной по доезду полковника Д.Я. Меина в октябре 1700 года, указана деревня Анбаева[152], вероятно Енбаевы были ее основателями. В 1719 г. проживают в д. Дубровной и д. Мезенцевой[153].

Мезенцев Гаврила Иванов с семьей, очевидно, явился основателем деревни Мезенцевой, в которой в 1719 г. они и проживали[154]. В переписи 1710 года имеется еще семья брата Гаврилы – Власа Иванова Мезенцева[155], но у него нет сыновей, а к 1719 году он, видимо, уже умирает. Как и следует из фамилии, Мезенцевы были выходцами с Мезени, о чем в 1662 г. сообщает отец Гаврилы и Власа – Иван Павлов: «жили де они на Мезени в Лабужской волости за государем в пашенных крестьянех, с пашни платили в государеву казну денежной оброк и в прошлом де во 159 (1650-1651) году пришли они с Мезени в Сибирь и жили на Тюмени в гулящих людех два года, а с Тюмени пришли де они в архиепископлю в Покровскую слободу и стали в пашню в прошлом во 161 (1652-1653) году»[156].

Еперины перебрались в с. Воскресенское из с. Преображенского Софийского дома. Отец Григория Иванова Еперина, жившего в 1719 г. в с. Воскресенском[157], был переведен в с. Преображенское из Покровской слободы в 1673-1676 годах[158]. В 1662 г. его отец и дяди сообщат о себе, что «жили де они Еренского присуду на Вишере за государем в пашенных крестьянех»[159], а в 1651 г. они указаны вместе с отцом: «Логинко Тихонов, а у него три сына Ивашко, Гарасимко, да Микифорко»[160].

Помимо семей, которые упоминаются в переписи 1710 года и прослеживаются в более ранних переписях в Покровской слободе, есть несколько семей из Покровской слободы, переселившихся на Миасс в период между 1710 и 1719 гг. К таким семьям можно отнести семью Артемия Андреева Алемасова[161], отец которого был пасынком Никиты Белого, который переселился в с. Воскресенское раньше. Об Андрее Федорове Алемасове в 1662 году говорится: «…гулящей человек Микиткин пасынок Белово Ондрюшка Федоров в роспросе сказал отец ево жил на Тюмени в ямских охотниках и в прошлых де годех тому лет з дватцать отец ево на Тюмени умер, а мать де ево вышла на Тюмени замуж за гулящево человека за Микитку Тимофеева Белово и тот де вотчим ево Микитка ныне в архиепископле в Покровской слободе в пашенных крестьянех, а он де Ондрюшка живет в Покровской слободе в гулящих людех, пашни не пашет и денежного оброку не платит»[162].

Марфицыны тоже переселились из Покровской слободы между 1710 и 1719 гг. В переписи 1710 года указан двор Никиты Минеева Милентьева с матерью Марфой[163], а в 1719 году он записан с фамилией по имени матери – Марфицын. В 1662 г. его отец со своим братом говорят о себе, что прибыли с Пинеги: «Панкрашко да Минка Мелентьевы с племянником с Митькою Степановым в роспросе сказали жили же они Панкрашко и Минка на Пинеге в Лачвицкой волости за государем в пашенных крестьяне и в прошлом де во 159 (1650-1651) году пришли они с Пинеги в Сибирь и жили Тюменского уезду по деревням в гулящих людех, а в архиепископлю в Покровскую слободу пришли и стали в пашню в прошлом во 161 (1652-1653) году»[164].

Девятковы, живущие в 1719 г. в с. Воскресенском[165] и д. Мезенцевой[166] происходят от Девятки Микитина, который в переписи 1662 г. «сказал жил де он Устюжского уезду в Шомотцкой волости за государем в пашенных крестьянех, а с пашни платил в государеву казну денежной оброк, а из Устюжского уезду пришол де он в Сибирь тому лет с тритцать и жил де в Сибирских городех в гулящих людех лет з десять, а в архиепископлю в Покровскую слободу пришел и стал в пашню в прошлом во 150 (1641-1642) году»[167]. Из переписи 1684 г. становится понятным, что Девятко в крещении Михаил, потому что его сын Иван записан с отчеством Михайлов: «Во дворе Ивашко Михайлов сын Девятков. У него дети: Куземка 9 лет, Андрюшка 6 лет, Гришка 5 лет. Да у него ж братья: Ивашко, Алешка19 лет»[168].

[1] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 35 об.

[2] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 214-214 об.

[3] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 65 об., 66, 66 об., 74, 75, 76 об.,77 об., 83.

[4] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 37 об.

[5] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 66 об.

[6] Там же. Л. 74.

[7] Там же. Л. 67 об., 72.

[8] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 198 об.

[9] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 67.

[10] Памятники Сибирской истории XVIII века. Кн. 1: 1700-1713. СПб., 1882. С. 397-398.

[11] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 51 об.

[12] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 208 об.

[13] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 77 об.

[14] Там же. Л. 67.

[15] Там же. Л. 67-67 об.

[16] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 94. Цит. по: https://census1710.narod.ru/perepis/214_1_1526.htm (Дата обращения 20.03.2025)

[17] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 22 об.

[18] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 218.

[19] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 67 об.

[20] Там же. Л. 78 об.

[21] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 21-21 об.

[22] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 193.

[23] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 68, 77 об., 89.

[24] Там же. Л. 71 об.

[25] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 40 об.-41.

[26] Там же. Л. 45 об.-46 об.

[27] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 72, 77.

[28] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 78 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 254.

[29] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 41.

[30] Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 50.

[31] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 200 об.

[32] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 74 об.-75 об.

[33] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2 Л. 105-105 об. Цит. по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 60.

[34] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 74 об.-75 об.

[35] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 197.

[36] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 22 об.

[37] Зимин А.А., Копанев А.И. Материалы по истории Вымской и Вычегодской земли конца XVI в. // Материалы по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. Вып. 1. Вологда, 1970. С. 472.

[38] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 102-102 об. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 58.

[39] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 198 об.-199.

[40] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 29 об.

[41] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 131 об. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 73.

[42] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 33 об.-34.

[43] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 97 об. Цит. по: https://census1710.narod.ru/perepis/214_1_1526.htm (Дата обращения 20.03.2025)

[44] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 235 об. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 118.

[45] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 205.

[46] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 56-56 об.

[47] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 75. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 253.

[48] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 86 об.-87 об.

[49] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 37-37 об.

[50] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2. Л. 249. Цит по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 123.

[51] РНБ. Ф. 885 — Эрмитажное собрание. 237. Ремезов С.У. Служебная чертежная книга. Л. 54.

[52] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 75.

[53] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 25 об.

[54] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 77.

[55] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 43.

[56] Александров В.А., Покровский Н.Н. Власть и общество: Сибирь в XVII в. Новосибирск, 1991. С. 50.

[57] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 213 об.

[58] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 261. Л. 1364 об.

[59] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 90.

[60] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1617. Л. 1116.

[61] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 78.

[62] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 97.

[63] РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 81 об., 84 об.

[64] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 191.

[65] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 98.

[66] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 7. Ч. 1. Л. 133. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 76.

[67] РГАДА. Ф. 214. Д. 74. Л. 40 об. Цит. по: Ромодановская Е.К. Опись имущества сибирского архиепископа Макария (1636 г.) // Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1988.

[68] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 86 об.-87.

[69] Там же. Л. 85 об.

[70] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 91 об., 105.

[71] РГАДА. Ф. 280. Оп. 4. Д. 2700а. Л. 481 об.

[72] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 32 об.

[73] РГАДА. Ф.214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 71 об.

[74] Там же. Л. 40 об.

[75] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1528. Л. 223 об.

[76] Там же. Л. 234 об.

[77] Там же. Л. 235 об.

[78] Там же. Л. 231.

[79] Там же. Л. 229.

[80] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 213.

[81] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 71.

[82] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1528. Л. 266 об.

[83] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 50 об.

[84] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1 Д. 1605. Л. 69.

[85] Там же. Л. 71.

[86] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 189.

[87] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 71 об.

[88] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1528. Л. 263 об.

[89] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 194 об.

[90] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 23 об.

[91] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 71 об., 75 об., 78-78 об.

[92] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1528. Л. 265.

[93] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 48 об.

[94] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1528. Л. 240.

[95] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 71 об.

[96] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 25.

[97] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1528. Л. 242 об.

[98] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 212-213.

[99] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 30 об.

[100] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 72.

[101] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 215 об.

[102] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 72.

[103] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 193 об.

[104] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 24.

[105] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 80. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 254.

[106] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 89.

[107] Там же. Л. 81 об.

[108] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. 207 об.

[109] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 77 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 253.

[110] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 74.

[111] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 216.

[112] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 80 об.

[113] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 39.

[114] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 80 об.

[115] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1525. Л. 234 об.

[116] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 204 об.

[117] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 63.

[118] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 68 об.

[119] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 209.

[120] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 82. об.

[121] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 54 об.

[122] ШФ ГАКО. Ф. 224. Оп. 1. Д. 2 Л. 191. Цит. по: Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря: последняя четверть XVII — начало XVIII в. Свердловск, 1992. С. 104.

[123] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 212.

[124] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 79.

[125] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 66 об.

[126] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 91 об.

[127] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 68 об.

[128] Там же. Л. 100 об.

[129] Там же. Л. 94 об.

[130] Валеев Ф. Т. Сибирские татары: культура и быт. Казань, 1993. С. 26.

[131] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 68 об.

[132] Там же. Л. 84 об.

[133] Там же. Л. 68 об.

[134] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 90.

[135] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 69, 69 об., 70-70 об.

[136] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 90-90 об.

[137] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 69 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 252.

[138] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 80 об.

[139] Там же. Л. 72.

[140] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 183.

[141] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 89-89 об.

[142] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 77.

[143] Там же. Л. 85 об.

[144] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 182.

[145] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 91 об.-92.

[146] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 434. Л. 2 об.

[147] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 80 об.

[148] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 83 об.

[149] Миллер Г.Ф. История Сибири. Т 2. М. 1941. С. 397, 398, 448, 521, 522, 524.

[150] Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке. М., 1960. С. 34.

[151] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 70 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 252.

[152] РНБ. Ф. 885 — Эрмитажное собрание. 237. Ремезов С.У. Служебная чертежная книга. Л. 54.

[153] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 81, 82 об.-83 об.

[154] Там же. Л. 82 об.

[155] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 92.

[156] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 89.

[157] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 72.

[158] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 65 об. Л. 180.

[159] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 86 об.

[160] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 278. Л. 68 об. Цит. по: Тобольский архиерейский дом в XVII веке / Изд. подг. Н.Н. Покровский, Е.К. Ромодановская. Новосибирск, 1994. С. 252.

[161] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1320. Л. 472.

[162] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 103.

[163] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1320. Л. 475.

[164] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 92.

[165] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605. Л. 69 об.

[166] Там же. Л. 83 об.

[167] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 434. Л. 97 об.

[168] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1086. Л. 165 об.