Воробьева Л.Б. Ткачество половиков. Вятское родословие

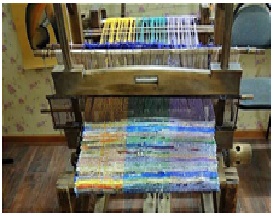

В докладе на 16 научно-практической конференции в 2021 году «Свадебные обряды Вятского леспромхоза середины 20 века. Приданое невесты. Рукоделие домохозяев» сообщала о разных видах вятского рукоделия «Портнихи, вышивальщицы, кружевницы, вязальщицы, валенщики – одевали, обували, обшивали и украшали быт семей» О ткачестве половиков сказано в одном из абзацев следующее: « В краеведческом музее Малмыжа (районный цент в Кировской области) вставлен ткацкий станок такой же, что по зимам стоял в доме (в леспромхозе Плотбище) у моих дедушки Ивана Егоровича и бабушки Екатерины Михайловны Федосимовых.

Новины и крашенины, которые там же выставлены, я не ткала, они у бабушек в сундуки от своих бабушек достались, но их прочность и долговечность сейчас в пользовании моей семьи годна. А вот половики, из нарезанных в нитку тряпок и намотанных на челнок. Я бывало ткала за вечер целую клетку. И мозоль на ладошке 13-летней девочки была! Это при том, что станок ткацкий из берёзы неслоистой прапрадедом изготовленный в приданое бабушке в избе на зиму установлен, кросна навиты, рисунок нитяными дорожками обозначен. Работа интересная, но трудоёмкая. В каждую зиму разные половики получались в зависимости от исходного материала. Мы с сестрой Ниной мало смогали наткать, но знали , что в сундуке у бабушки есть для нас накатано половиков на комнату…»

Сделавши доклад на заданную тему, на той же конференции получаю вопрос от коллеги Копырина Александра Леонидовича: «Сколько видов половиков Вы знаете? Надо написать об этом!» Объёмы и темы следующих работ не позволяли раскрыть заданную тему, но не умею не отвечать на заданные вопросы и решаю исследовать тему сейчас, в эту зиму.

Тем более, что вытыканием половиков (именно так на Вятке называют это рукоделие) занимались хозяйки — рукодельницы зимой, Когда закончены огородно-садовые работы, собран и прибран урожай. «Скотина поставлена во хлевы, есть из чего и на чём испечь хлебы». У бабушки Екатерины Михайловны и дедушки Ивана Егоровича Федосимовых и сено заготовлено, и от коровы Ночки молоко топлёное из печи ароматит, пенкой румяной к обеду заманивает, пирожки с морковкой «писаные», на противне перед печкой отдыхают, картошка в мундире из чугунка «дымится», огурчики солёные на столе стоят.

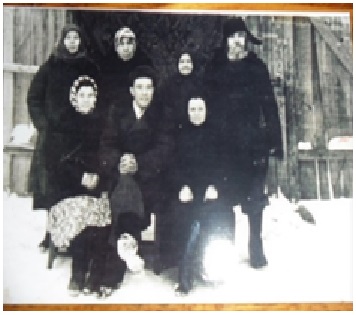

Не сделано ни одного фото зимнего уюта в доме Федосимовых. Есть «парадный, венчальный» портрет бабушки и деда, да ещё когда внуки, приехавшие на лето с «мыльницами» успевали сфотографировать их 90-летних. А Екатерина Михайловна — шутница! – смотрит на фото, а и говорит: «Вы где, ребята, такую старуху нашли!? Не я это! Меня Бог создал бойкой, работящей, ладной девкой! А это не ОНА! Уберите фотографию!»

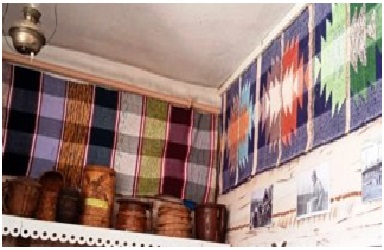

Нахожу жизненную тему на фотографиях и сюжетах экспозиций краеведческого районного музея. Находится недалеко от церкви, где крестили мы с мужем своих дочерей! Составлено и обустроено здесь всё по-родному! Заходишь и признаёшь то, что дорого из детства.

В материалах «Народные промыслы Кирова» нахожу следующие сведения:

Особое место у вятского народа занимало ткачество. В рамках традиционной культуры текстиль стал важной частью образа жизни, повседневного и праздничного быта вятичей. Наиболее популярным и излюбленным у жителей Вятской губернии стало узорно-ремизное ткачество, которым занимались почти в каждом дворе. Деревенские хозяйки ткали на всю свою семью и на продажу повседневную и праздничную одежду из льна, шерсти и хлопка. Кроме того, мастерицы ткали незаменимые в любой крестьянской избе половики, скатерти, полотенца и покрывала.

Одним из наиболее древних женских ремесел на Руси являлось ткачество и льнопрядение.

Чем лучше был расчесан лен, тем более тонкая по качеству получалась льняная ткань. Она была пригодна для производства бельевых полотен, простыней, полотенец, скатертей, тканей для пошива одежды, парусины, а также для изготовления шнуров, обувных ниток и многих других изделий.

Наблюдая столь повышенный интерес жителей Вятской губернии к изделиям изо льна, известный купец и меценат города Вятки Тихон Булычев решил построить льнопрядильную и ткацкую фабрику. В итоге, только спустя 20 лет купец построил и открыл первую в городе Вятке льнопрядильную и ткацкую фабрику. Находилась она прямо при имении «Крутые горки», принадлежавшем купцу Булычеву, в Кутырской слободе, на берегу реки Вятки.

Лен и кудели, как основное сырье для производства, закупались исключительно в Вятской губернии, в частности, в Нолинском и Яранском уездах. Доставлялось это сырье на фабрику Булычева по реке Вятке. Поскольку Тихон Булычев являлся еще и судовладельцем, корабли, перевозившие товар, подплывали и разгружались прямо у самой фабрики. Некоторые товары доставлялись также из Котельничского и Глазовского уездов по железной дороге. Основной продукцией, которую выпускала в то время льнопрядильная и ткацкая фабрика купца Булычева, являлась льняная пряжа, полотно и мешки. Продавал Булычев производимую продукцию в основном в Москве. По окончанию процесса национализации в 1918 году фабрика купца Булычева стала носить название Кировская льнопрядильная ткацкая фабрика «Красный труд», которое она сохранила вплоть до 2000 года.

Так, в XX веке домоткаными оставались лишь половики. Иначе говоря, настало время серьезно задуматься и заговорить о возрождении традиций ткачества…

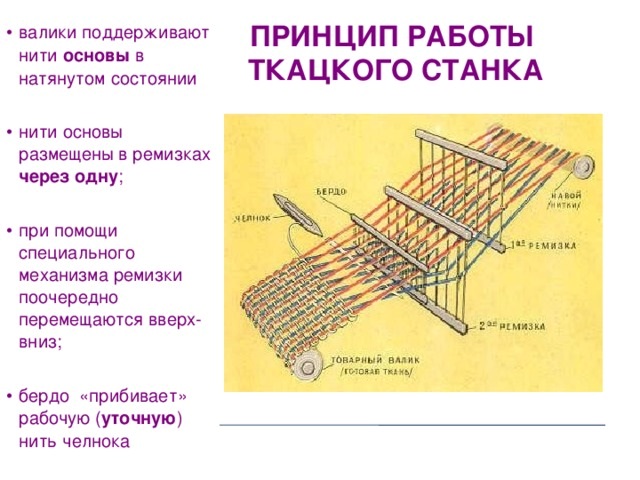

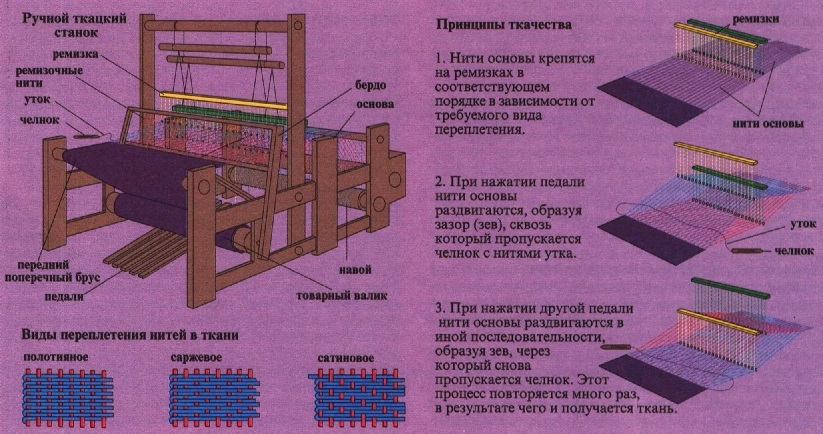

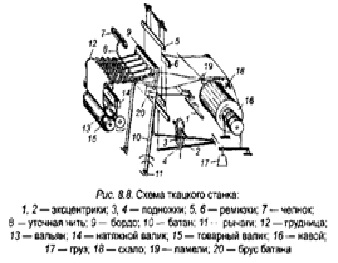

. Ткали мастерицы и холсты, используя для этого специальное приспособление – ткацкий стан. Как правило, хранился ткацкий стан в подсобном помещении деревенской избы, в разобранном виде. Прежде чем начать ткацкую работу, стан собирали по деталям, подготавливали нити для утка, навивали основу и заправляли стан.

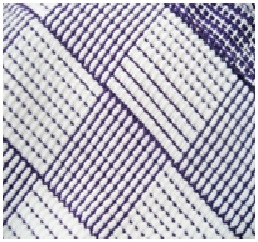

На Вятской земле ткачество на горизонтальном стане процветало еще в древнерусский период, ведь в то время без ткачества было невозможно представить жизнь крестьянства. Еще в те далекие времена сложились определенные традиции Вятского ткачества, которые позволяли отличать изделия вятских искусниц от изделий мастериц из других регионов. Женщины Вятской деревни использовали такие приемы ткачества, как

раппорт клетки,

ремизные узоры,

мотивы рисунков браного ткачества.

Мастерицы изготавливали простое полотно, пестрядь, или, как еще ее называли «серапинка», т.е. клетчатая ткань, а также ткали половики.

В Вятской глубинке широко применялось узорно-ремизное ткачество. Из таких материалов, как лен, шерсть и хлопок, женщины ткали повседневную и праздничную одежду, полотенца, скатерти, покрывала и половики. Многие свои изделия они продавали на сельских ярмарках. Изначально ручное ткачество приносило крестьянской семье определенный доход, но с приходом фабричного производства этот доход значительно снизился, если не сказать, что и вовсе был сведен к нулю. В связи с этим, в XX веке в деревенских избах не так часто можно было увидеть самотканые изделия, разве только половики.

К счастью, все же, остались на Вятской земле люди, у которых болело сердце за сохранение и развитие ткацкого промысла. Более того, некоторые их них смогли сохранить этот промысел таким, каким его знали веками.

Пожалуй, наиболее крупным и известным производителем ткацких изделий на сегодняшний день, является компания «АртЛён», которая была создана второй дочерью Авроры Гавриловны Махневой – Натальей Николаевной Белоусовой в 1998 году.

Кроме того, в настоящее время появились художественные мастерские и мастера особой квалификации, которые владеют исконной русской техникой узорно-ремизного ткачества. Эту технику они применяют в процессе создания современных ковров, гобеленов, коллекций модной одежды, а также традиционной народной игрушки.

В изготовлении символа Новогоднего города Кирова ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ приняли участие мастерицы кружевоплетения и изготовления дымковской игрушки.

Вятская птица счастья стала символом Новогодней столицы России — Кирова.

Птица является знаковым символом в народном творчестве Хлынова-Вятки-Кирова. Ее образ представлен в росписи, вышивке, кружевоплетении, дымковских сюжетах. Птица символизирует любовь, счастье, крепкие семейные отношения, пожелание добра и счастья. В народных промыслах птиц наделяли силой защиты от зла. Они олицетворяли спокойствие и мудрость, считались вестниками добрых новостей. Использование логотипа Новогодней столицы приурочено и к 650-летию Кирова.

Бабушкин половик — подарок из прошлого.

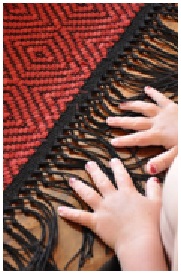

Домотканые половики – это наше наследие, которое мы должны знать и чтить, чтобы сохранить традиционную русскую культуру.

История половика неразрывно связана с историей человечества в целом, и в частности – с историей развития Кировской области и Унинского района.

Изготовление ковриков, половиков, дорожек появилось одновременно с появлением ручного ткачества и вязания. В крестьянских избах половиками было принято покрывать лавки, сундуки, спальные места на печах. Со временем хозяйки их стали использовать для утепления пола (так как избы часто к утру остывали, и хождение по холодному полу после сна часто приводило к простудным заболеваниям) и как предмет декора, в качестве прикроватных или входных ковриков. Только со временем половики становятся предметом традиционного славянского декора.

Ткацкий станок в старину на Руси был почти в каждом доме, поэтому девочки учились ткать с детства. Приспособлением для домашнего ткачества служила простая деревянная рама, которую укладывали на небольшие подпорки.

Домотканые дорожки особенно популярны были в XIX веке. В качестве материала также применяли отчёсы льна, коноплю, лыко, солому, то есть материалы, которые могли использоваться для ткачества. Половики из грубых материалов использовались при входе в избы, из более мягких тканей применялись как покрывала.

Входные коврики являются визитной карточкой любого дома, они передают эмоции хозяев, радостно приветствуют всех вошедших, защищают дом от «дурной» энергии и сглаза. Половики были не только элементом внутреннего убранства жилища, но и служили своего рода оберегом:

Во-первых, половики-дорожки стелились в русских избах всегда только вдоль половиц как символ пути, дороги. Этот символ заключен и в обычае расстилания ковровых дорожек на пути высокопоставленных государственных особ в знак особого почтения к ним.

Во-вторых, половой коврик, который стелился у порога, выступал как символ разделения сущности миров дома и улицы. Человек, переступающий порог делает конвульсивное движение ногами, как бы вытирая их, интуитивно ожидая под ногами коврик, – это внешнее проявление изменения внутреннего состояния.

Порог как границу дома защищали с помощью оберегов. Половой коврик садились ткать с хвалебными песнями домовому:

Домовик-домовик,

Я плету половик –

Нити с севера на юг.

Не блуждай во тьме, мой друг.

В-третьих, считалось, что под половик дома, где живёте, нужно положить железный нож или в крайнем случае кусок железа — от ведьмы.

В-четвёртых, в праздник домовых, на Кудесы (10 февраля), хозяйка оставляла домовому праздничный гостинец. В поминальные дни его приглашали в гости и ради него постилали чистый половик от порога к столу

Половики от Розы Ивановны Ботаниной (Рефтинский):

Искусство изготовления вязаных половиков, возникнув в глубокой древности, прошло многовековую историю и передаётся из поколения в поколение. Наряду с тем, что продолжают развиваться и совершенствоваться технологии изготовления половиков-кружков, уходят в прошлое традиции изготовления домотканых дорожек. Это связано, с одной стороны, с тем, что на смену длинным половикам пришли ковры, паласы и ковровые дорожки, с другой стороны, с тем, что вышли из употребления домашние ткацкие станки.

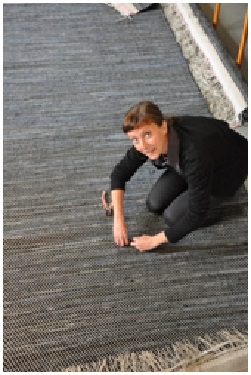

В современном мире домотканые половики используются редко, это почти забытый вид рукоделия.В настоящее время трудно обнаружить ткацкие станки, выполненные из дерева, и осталось мало жителей, которые могут ткать половики-дорожки вручную. Но в Унинском районе еще есть такие: это Драницына Валентина Николаевна ( с.Сардык), Пыхтеева Лариса Петровна (д.Канахинцы) и Пешкина Ольга Владимировна (пгт.Уни). Так же в Унинском историко-краеведческом музее вы можете увидеть ткацкий стан, половички-кружки, половики-дорожки.

Один из половиков был подарен музею Пантелеевой Юлией Ивановной, а ткала его Желвакова Екатерина Алексеевна, мать Героя Советского Союза Желвакова Ивана Михайловича.

Уникальны русские традиции, неподражаема русская глубинка. Наши традиции – наше богатство. Жаль только, что многое из этих традиций забыто, многое ушло в прошлое.

«Унинский историко-краеведческий музей»

Кировская область, пгт Уни, ул. Кирова, д.18

Первый раз на Вятку я поехала в 2002 году, это был Афанасьевский район — глухой и труднодоступный рай для фольклориста, где было полно пестряди и тканые половики являлись какой-то непременной нормой жизни. Они были в каждом доме и не казались чем-то стоящим внимания. Тем более, что мы собирали фольклор, а не предметы, да и былички про домовых и леших вызывали у меня намного больший интерес. Эх, если б молодость знала!

Свой первый половик я «добыла» в 2003 году в Мурашинском районе, соткала его Лидия Лаврентьевна, к тому моменту уже почти ослепшая бабушка с огромным запасом непристойных частушек. «И-и, девка-парень, это ли половики? У меня на потолке самые красивые лежат, 70 метров!» Вы не ослышались. Семьдесят метров половиков. Это стоило того, чтобы хотя бы посмотреть. Залезли на потолок и под руководством Л.Л. спустили вниз два огромных тюка, которые было невозможно раскатать в горнице. Впечатлило и то, что Л.Л., почти не видя, точно описывала узоры: «это у меня квадратиками, так у нас и не умел никто, только я, а этот стрелочками». От стрелочек я отрезала себе кусочек, размером один в один с террасу — сколько смогли раскатать. Л.Л. наказала заделать край тряпочкой, потому что нитки иначе ползут

О пестряди я узнала, что льна своего не стало, прясть перестали, нитки покупали фабричные, да и тех не было — какая тут пестрядь! А вот половики долго ткали, потому что худо-бедно, а тряпки всегда находились, а в основу нитки можно почти любые заправлять, любого цвета и даже толстые. Но лучше всего — катушечные номер 10, бумажная десятка, которая всегда была даже в деревенских лавках, потому что шить ей толсто.

Тряпки рвали и скали — скручивали нить, чтобы она была ровнее и крепче. Если уток не соскать — некрасиво будет, половик быстро размахрится, придет в негодность.

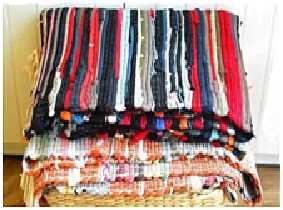

Половики ткали на заказ, многие мастерицы таким образом если не зарабатывали на жизнь, то получали некий доход в советское время, разумеется, чаще всего натуральным обменом. Ткали их в приданое дочерям — каждой по скатке. Собственно, две скатки Л.Л. были для этого и предназначены — дочкам и внучкам, да только те не взяли, «у них везде ковры». Когда невесту везли — на сани, телегу накидывали «хохлатый» ковер, ляпачок, «нахохольник», хотя иногда и просто тканый новый половик.

Приведу забавный текст о том, как все поменялось, хотя он немного шире темы половика (зато очень хорошо иллюстрирует то, как рукодельная культура сменилась визуальным промышленным контентом):

«Ткали тоже, домоткальные. Невеста должна постели принести, одеяло, подушку, вот она все это невеста носит, полотенца вытираться, да вот своё полотенце тамока, чтобы невеста повешала». А вот уже через десять лет обратная тенденция: «Вот сейчас у некоторых женщин были, которые ткали, но сейчас все до одной умерли. Но у нас соседка опять была же. Она поехала, старенькая стала, я даже не помню, то есть это было уже более сорока лет назад. Она поехала и вот отдала. Там вот половичок лежит – это мне тоже принесла женщина, тоже от мамы принесла. То есть у некоторых это есть, но сейчас это тоже стало цениться, и у кого спросишь – «Ой, да я посмотрю». Потом, видимо, дети не разрешают.

Записи сделаны во время фольклорных экспедиций филологического факультета МГУ

Бабушкины половички, дорожки, коврики: создаём ностальгическое настроение разными способами К самодельным пёстрым половикам и коврикам давно «приклеилось» определение «бабушкины», но это прозвище не делает их менее уютными и практичными предметами интерьера. Традиция что-либо стелить на пол, стулья, табуретки вполне оправдана в нашем климате, и пренебрежительно относиться к опыту предков неразумно.

Условно говоря, бабушки, а на самом деле – представительницы прекрасного пола всех возрастов, использовали любые возможности для создания комфорта и украшения жилья, давая «вторую жизнь» изветшавшей одежде и белью. Это вполне отвечает современным тенденциям заботы об окружающей среде и бережном использовании ресурсов.

В арсенале мастериц было несколько основных способов создания ковриков и половичков, и я попыталась их систематизировать, начиная от сложного к наиболее простому.

Ткачество

Для такого вида рукоделия требуется использование либо специального станка, либо его подобия (деревянная рама с вбитыми по краям гвоздиками). Значительную часть работы по созданию классических домотканых «дорожек» занимала заправка станка основой. Как правило, это были более тонкие нити, чем те, которыми далее плелись сами коврики. Размеры дорожки «диктовались» параметрами станка.

Применяя различные способы переплетения рабочих нитей и нитей основы, мастерицы формировали различную фактуру изделий. Узоры и орнаменты получались благодаря различной гамме цветов использованных материалов.

Поскольку края у домотканого полотна не всегда выглядят достаточно аккуратно, иногда по периметру половичков пришивалась тесьма или лента.

Коврики из лоскутков

По сути, это техника пэчворк, хотя, конечно, много лет назад наши бабули этого заграничного слова и ведать не ведали. Кусочки ткани, разложенные по цветам или согласно задуманного орнамента, сшивались между собой на руках или на швейной машинке (если была доступна такая роскошь).

Вязание крючком

Пожалуй, наиболее распространённый вид рукоделия, хотя купить в сельпо крючки подходящего размера для вязания нарезанными полосками ткани было практически нереально. Не слишком просто было найти «толстые» крючки даже в специализированных городских магазинах. Однако отсутствие подходящих инструментов не было поводом отказываться от задумки продлить жизнь старым вещам.

Если в окружении был мастеровой мужчина, проблема с крючками решалась очень просто. При помощи острого ножа, резака и наждачной бумаги умельцы изготавливали вполне сносные инструменты.

Наиболее частым приёмом создания ковриков было вязание по кругу от центра, но существовало несколько отличающихся техник. Так, в некоторых областях было «модно» обвязывать нарезанные тканевые полоски пряжей или нитками, как бы обвивая вторичный материал, и одновременно соединяя его в цельное изделие. При таком способе иногда кончики лент ткани даже не прятались, и получались самобытные «лохматые» изделия.

Однако чаще всего мне вспоминаются классические «коврики-блинчики», целиком связанные из самодельной пряжи (порезанной на полоски ткани) простыми столбиками без накида. Впрочем, выбор узора и расцветки был полностью делом рукодельниц.

Ткань и швейная игла

Из нарезанной на ленты ткани плелись косички, которые затем укладывались по кругу от центра, или в виде других фигур. В процессе ряды сшивались между собой (как правило, вручную). В зависимости от «оснащённости» рукодельницы выбирали свой путь к уюту.

Просто тку! Республика Коми

Автор Алла

Половики. Техники ткачества.

Половики используются в быту с достаточно давнего времени. Наверно, это один из самых древних тканых изделий. Сначала в качестве уточной нити применяли растения: лыко, траву или камыш. С 19 века появляется довольно много дешевых фабричных тканей, что позволило больше покупать новых тканей и делать половики из вторичного тканого полотна. Дешевизна и доступность материала, легкость изготовления позволила тканым половикам стать неотъемлемой частью русского быта. Та же техника применялась не только для изготовления половиков, но и для покрывал, накидок, безворсовых ковров. Каждая мастерица старалась сделать свою работу уникальной, что породило множество техник при создании домотканых половиков.

Материалом для ткачества половиков служат цветные нити и ткань. Ткань режется или рвется длинными полосками, шириной 1.5- 2 см по основе. При необходимости ленты сшиваются или скручиваются.

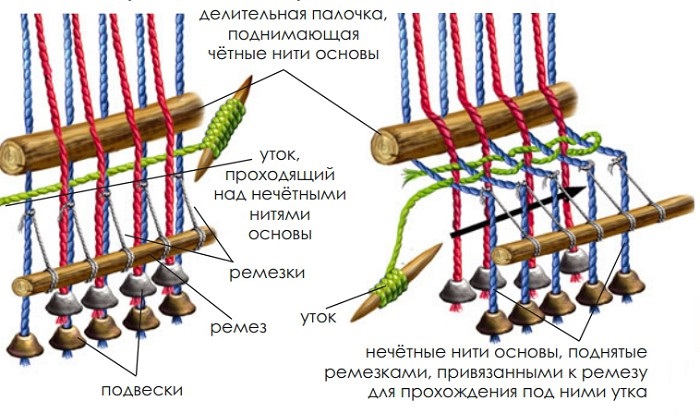

Немного теории ткачества половиков.

Нити основы — это нитки, которые заправляются в станок или натягиваются на картон.

Нити утка — это нитки, которыми мы будем ткать.

Зев — это расстояние между нитями основы, поднятыми через одну. В зев прокладывается нить утка.

Есть три основных техники ткачества для половиков:

Техника ткачества «Уточный репс» — нити основы не видны, а рисунок создается нитками утка. Можно ткать несколькими утками, тем самым создавая различные рисунки. Расстояние между нитями основы достаточно широкое, а нити утка плотно прилегают друг к другу.

Техника «Полотняное переплетение». В этом варианте одинаково видны и нити основы и нити утка.

Техника «Заправочный репс». Нити утка не видны, а рисунок создается нитями основы. Чтобы создавать половики в этой технике, нужно нитями утка стягивать нити основы друг к другу.

Техника ткачества половиков «Полоска»

Свое название техника получила от цветных продольных полос, образованных нитями основы, нити утка при этом не видны. Здесь использован прием «Заправочный репс».

Техника ткачества половиков «Лента, подзорина».

Узор в технике «Лента, подзорина» формируется за счет чередования полос различной ширины. Щирокую часть называют лентой, узкую — подзориной. Использован прием «Полотняное переплетение». Нити основы намного тоньше нитей утка. «Ленты» часто делают из тканей или нитей разных цветов. А чтобы как то уравновесить «подзорины» выполняются часто одинаковые по всему половику.

Одна или несколько нитей подзорины на половиках могут быть кручеными. Просто делаем витой шнур из двух нитей и используем их в качестве утка.

Подзорина витая. Тканевую полоску утка перекручиваем через несколько нитей основы по всей длине полотна как на фотографии.

Техника ткачества половиков «Ляпики».

Нити основы тонкие, нити утка толстые тканевые, Между нитями основы в зев одновременно с прокладыванием утка накладываются ранее нарезанные кусочки однотонной ткани длиной 2-3 см «ляпики». Можно ляпики располагать часто, можно редко. Они создают дополнительный объем на половиках. Можно ляпиками делать и сложные рисунки.

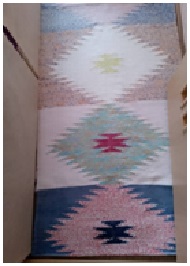

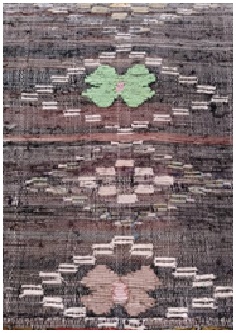

Техника ткачества половиков «Закладок» или «закладное ткачество».

С помощью этой техники можно выполнять геометрические орнаменты. Узор выполняется закладками — одинаковые по размеру однотонные кусочки ткани. Кусочки ткани обертываются вокруг нити утка и выкладываются в нужные места тканого половика в процессе работы. Созданный узор получается двусторонним, одинаковым с лицевой и изнаночной стороны.

Техника ткачества половиков «Безворсовый ковер».

Ткем при помощи приема «Уточный репс». Нити основы не видны. Заправляем станок разреженными нитями основы. Уточную нить плотно подбиваем к предыдущему ряду. Можно пользоваться несколькими уточными нитями.

Техника ткачества половиков «Пряник», «Нужда».

Одна из простых, но при этом очень эффектных техник ткачества половиков.

Основу натягиваем из контрастных нитей — это наши вертикальные полоски. Работаем двумя утками: один с тканевой лентой, второй с нитью.

В первый зев прокладываем тканевый уток, зев меняем и прокладываем нитяной уток. Продолжаем работать, чередуя нитяной и тканевой утки, пока не дойдем ло конца клетки. Здесь еще раз прокладываем тот же уток, который был последний в клетке. Прокладываем два раза или тканевый или нитяной уток. И продолжая работать опять прокладывая утки через один.

Техника ткачества половиков «Дерганье».

Половики, выполненные в технике «Дерганье» напоминают махровые полотенца. Их узор складывается из воздушных петель. Нити основы — хлопчатобумажные, два утка один с тканевыми лентами шириной 2 см и второй уток с шерстяной ниткой.

В первый зев прокладываем уток с тканевой лентой, во второй уток — с шерстяной нитью. Ход чередования тканевого и шерстяного утков повторяется до конца работы.

В соответствии с узором через каждую нить основы на иглу — бральницу набираем воздушные петли. Высота петель будет зависеть от толщины иглы.

Техник 7

Может быть, это вдохновит тех, кому надоело ткать просто полосатые половики (или в елочку, или в клетку).

Здесь даны условные названия половикам.

- «Пестрые половики».

Такой узор у нас называется «подзорина крученая» (по Е.И. Осиповой). Две цветные полосы-«ленточки» равномерно поочередно скручиваются (удобнее на веретено) сначала в одну сторону, затем складываются вместе и скручиваются в другую сторону.

Просто кладут косые концы уточных полос — «ленточек» друг на друге, без узелков. Либо конец полосы убирают в зеве и кладут новую полосу, спрятывая конец в зеве. Иногда соединяют — связывают (но узелки порой портят вид) или сшивают (вручную или на машине).Полосу не перекручивают обычно.

2. Если отрезать полосы и сшивать в определенном порядке, то при ткачестве получаются коврики с таким узором. Швы соединения прячут внутрь уточной полосы. Даны схемы длины и порядка полос.

3. С орнаментом. Ткут на станках.

4. «Weaving block». Как ткут такой узор?

5. Из обрезков. Кольца (от носков?) завязывают и ткут с узелками. Массажный коврик получается. Ткачиха обрезает какой-то кусок, похоже на носок, делает кольца и завязывает в ленту для ткачества.

6. В технике «Пряник» (?). Поставлен вопросительный знак, потому что на некоторых фотографиях половик на первый взгляд как будто соткан в технике «пряник», но как-то мудрено, не поймешь, в каком порядке заправить нити разного цвета и проложить текстильную полосу или пряжу в зеве. Это скорее репсовое ткачество, где основная нить почти закрывает уток. Но принцип техники тот же, наверно.

6. С чередованием четных и нечетных основных ниток, разных по цвету. Например: 1) белая, 2) черная, 3) белая, 4) черная, то есть, четные — черная нить, нечетные — белая нить. Далее: 11) черная, 12) белая, то есть, четные — белая нить, нечетные. Следующий участь: 21) белая, 22) черная, то есть четные — черная, нечетные — белая. И так далее. Возможно, исполнить ткачихам – мастерицам!

7. Репсовое ткачество. Уток толстый, то ли из полосы, то ли из множества пряжей. Основная нить закрывает уток, как в тканых поясах.

(по Е.И. Осиповой) На этом фото похоже на технику «Пряник», но соткано на многоремизном станке. Я не знаю, в каком порядке заправлены основные нити. И не представляю себе, можно ли так ткать на настольном станке с бёрдышком. Может, опытные мастера сами разберутся?

Сначала думала, что это «пряник». Потом посчитала основные нити и перенесла фото сюда.

Представьте себе, как ткут очень широкий пояс с орнаментом. Вот то самое на этом фото. Мне это нравится, но пока не получается повторить на своем станке с бёрдышком.

Как в технике «Пряник», используют толстый и тонкий уток. При этом поднимают ту или другую ремизку для образования отдельных узоров.

Наверно, проще бы использовать текстильную или трикотажную полосу, чем мотать пряжу для сложения утка?

8.Закладное ткачество. Красивый узор.Автор этих половиков — Виктория (Швеция).

На этом фото — джинсовый «коврик», то есть, большой половик из джинсовой полосы 12 кв.м. «Я использовала 75 пар джинсов на два таких проекта!». Соткано на пятиремизном станке.

Здесь представлено – «ковроткачество».

Возможно, вышепоказанные половики вытканы на современных пластиковых настольных станках. Кстати, заинтересовавший автора – любителя рукоделия — в настоящее время! Не поставить же сейчас в квартиру деревянный станок!? В прошлую зиму одноклассница выписала его из Иваново, все подруги ей ветхую одежду, нательное и постельное бельё отослали… Представленные на моей выставке красные половички из её семейного «архива», а другие – из сундука моей бабушки, привезённого в позапрошлом году с Вятки на Урал. Одноклассник пошутил: « Последнее приданое, Лида, забираешь с собой!?» — «Нет, ответила, — Родину в карман не положить! Много ещё записать можно и в прозе, и в стихах!» Обнялись на прощание и запланировали предстоящим юбилейным для нас летом встретиться в реальном формате бывшего пионерского лагеря. Нам ещё «не слабо» посостязаться пионерскими отрядами, начавши с пионерской линейки под барабанную дробь и сигналы горна!

Автор статьи, рассмотрев все возможные виды вытыкания половиков, снова переходит к родному, вятскому рукоделию.

Малмыжский музей

В фондах музея (более 15 тыс. ед. хранения) представлены коллекции: археологическая, палеонтологическая, этнографическая, холодного и огнестрельного оружия 18 -20 веков, нумизматики, дымковской игрушки, картин вятских художников. В музее хранятся экспонаты из школы рукоделия В.А.Граве – вышивка, кружевоплетение, ткачество: ткацкие станки, виды половиков.

В интернете можно найти множество видов вытканных половиков, есть даже Архив из более полутора сотен половиков. Но все они вытканы методом наших бабушек: полосочка, клеточка, лесенка. Придумывается современными ткачихами вид «пряника». Но модные «блогерши» все рисунки половиков, исполняемые на настольных пластиковых станках, пытаются объяснить способ вытыкания «пряника» через вышеуказанные виды, или через способы ковроткачества. После погружения в «бабушкино» ткачество половиков в вятское детство не нахожу ничего дороже и приятнее, чем изготовление половиков на деревянных ткацких станках, которые так по-родному выстилали половицы родительского дома. И сейчас расстилаю те самые половики в квартире на ламинат. Обменялась с 90-летней коллегой Ботаниной Розой Ивановной своим вятским половиком на её чувашский. Чтобы продемонстрировать здесь на выставке и показать, что виды половиков, способы их вытыкания сохраняются среди народов нашей многонационалной страны: полосочка, клеточка, лесенка, — чередуемые в разных местностях по-разнму. А результат: уютно украшенный дом, в который хочется прийти, приехать, как бы далеко ты не находился! С уютом, теплом дожидались и наши бабушки своих мужчин с войн, наши мамы – со службы в армии, а сейчас и мы – уже бабушки – внуков с победой домой! Что есть интернет – пространство, с одно стороны — хорошо, с другой – плохо! Не благоволило бы оно информационным войнам.

Для нашей родни чудо случилось через сайт Сухарева Юрия Михайловича. Родственница моей мамы — Сметаниной (в девич. Невидимовой) Анастасии Васильевны увидела приложение к моему докладу о вятском родословии – фотографию, которая есть и в её семьё. На фотографии изображены моя бабушка Невидимова (Брагина) Мария Ивановна, её брат Аверьян Иванович Брагин, а также её отец после армии Василий Хлебников, которому они приходятся двоюродными сестрой и братом. Конечно, Надежда Васильевна Макарова из Приобья Тюменской области нашла меня через интернет. Мы встретились у моей мамы в Талице Свердловской области. А сегодня она здесь и выступит с докладом «История одной фотографии. Вятское родословие».

С уважение и любовью к вятскому родословию и ткачеству половиков,

Воробьёва Лидия Борисовна

Статья представлена на XX региональной НПК «Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 15.02.2025 г