Камаева Т.А. История создания сельскохозяйственной коммуны «Красные Орлы» на территории Сухоложья.

Аннотация.В статье на основелитературных источников и архивных материалов рассматривается история образования одной из успешных сельскохозяйственных коммун, созданной в 20-е годы прошлого века на границе нынешнего Сухоложского и Богдановичского районов- коммуне* «Красные Орлы». Случай- исключительный для Сухоложья и редкий даже в масштабах всей страны.

Ключевые слова: сельскохозяйственная коммуна «Красные Орлы», деревня Спасская, Заимка, озеро Травяное.

Сведения об авторе: Татьяна Анатольевна Камаева, г. Сухой Лог, МБУ «СИКМ», хранитель фондов.

В истории Сухоложья еще немало событий, которые прошли для нас- потомков, незамеченными или о них остались только краткие упоминания в разрозненных источниках и воспоминаниях старожилов. Но уходят люди с их воспоминаниями. Поэтому как подарок жизни принимается всплывшая история жизни какого-то человека или описания каких-то событий многолетней давности. Таким подарком, открывшим для работников МБУ «СИКМ» историю сельскохозяйственной коммуны «Красные Орлы», послужила книга Пахома Ефимовича Лосева «Так начинали коммунары».

Нам сейчас, в нашем вполне благополучном «настоящем» трудно представить, как жил простой народ в Сухоложье даже не в глубоком прошлом, а всего лет сто назад, в начале ХХ века.Чтобы лучше это понять, вернемся к событиям столетней давности.

С чем подошла Россия к началу ХХ века… По статистике, на 1 января 1900 года городское население Российской Империи составляло 14,1 млн.чел., сельское 95,5 млн.чел., это 87 % от всей численности[1]. Нынешнее Сухоложье как раз и попадало в эти 87%. То есть, Россия тех лет- аграрная страна, индустриализация которой началась около середины 19 века. Примерный расклад по социальному положению крестьян в царской России таков: батраки -10%, бедняки 35%, середняки-50%, справные только 5%[2].Грамотность, с учетом обучения в церковно-приходских школах, то есть 4 класса, составляла около 30 %.

Конечно же люди даже в одном селении жили по-разному. Чаще всего при упоминании жизни крестьянства в конце XIX-началеXX века нам сейчас представляются яркие лубочные картинки: хороводы, ярмарки, балалайки, гармошки и вечерний чай за столом с самоваром и баранками… Но в реальной действительности была и другая жизнь, не такая красивая.Известный поэт Степан Щипачев, который родился недалеко от Богдановича, в деревне Щипачи Камышловского уезда, так описывал избу, где прошло его детство в повести «Березовый сок»[3]: … «изба у нас была старая, сильно осевшая на один передний угол, и держалась больше на подпорках. Крыша на ней из полусгнивших драниц, в сильный дождь вся протекала. Мы расставляли тогда на полу ведра, глиняные чашки и вода звонко капала-капля за каплей. … Зимой в избе было очень холодно. Окна так замерзали, что с них на подоконники сыпался снег. Стены были ветхие. Многие стекла в окне заменяла бумага и тепло из избы выдувалось быстро…. Часто зимой даже не слезали с печи. Спали зимой на печи и на полатях. Но доски полатей плохо держались в пазах и частенько ночью кто-нибудь проваливался на пол. Спать укладывались, как придется: стелили под бока оставшийся от отца старый полушубчик, укрывались тоже или бабушкиной пальтушкой, или чем-нибудь еще. Радостной минутой было для нас, когда мать вытаскивала из печи тяжелый чугун с картошкой, сливала воду… Перекидывая горячие картошины с ладони на ладонь, мы сдирали с них кожуру. Душистые, густо посоленные, какими вкусными казались они…». Когда умер отец, хлеба хватало только до середины зимы. Поэтому пришлось ему с бабушкой милостыньку просить, а чуть подрос- батрачил в одном из зажиточных хозяйств в Филатовском.

Лошадка- кормилица и помощница крестьянина в любое время года. В справном хозяйстве должна быть по крайней мере пара лошадей. Если одна лошаденка- то из бедности не вылезть. А если и та падет по разным причинам- то безлошадному остается только в батраки наниматься. Крестьянин, чтоб прокормить семью, пахал все лето от зари до зари на своем наделе, частенько и батрачил, а зимойобычно подавался на заработки. Чаще всегоголыдьба нынешнего Сухоложьяуходила«на кудельку»-в асбестовый карьер и на бумажную фабрику Ятеса. В прошлом веке в архивах была найдена расчетная книжка одной из работниц фабрики, в которой были прописаны условия работы. [4] В частности, там говорится, что в рольном отделении взрослые люди работают по две смены: с 6 утра до шести вечера и с 6 вечера до 6 утра. Перерыва не положено. То есть, даже без обеда. Но на фабрике работали не только взрослые, но и дети.Малолетними считались дети с 8 до 12 лет. А подростки старше 12 причислялись уже к взрослым, и для них так же, как и для взрослых, был установлен 12-часовой рабочий день, но оплата шла по сниженному тарифу. Наверняка не от хорошей жизни шел народ из окрестных сел и деревень наниматься на фабрику, тем более отправлять на заработки малолетних детей. О своей безопасности должен был заботиться сам рабочий. Поэтому в случае несчастного случая ни управляющий, ни его помощники никакой ответственности не несли. В некоторых цехах, чтоб не запачкать бумагу, работники должны были снимать обувь и находились в цехах босиком.

Начало ХХ века-тяжелое время для всей огромной страны. Русско-Японская война, потом Первая Мировая. Ушли кормильцы на фронт, кто вернулся увечным, а кто и навсегда остался на чужой земле. Как жила деревня в эти трудные времена- даже сейчас не представить. Мужики на фронте, а без мужской руки семьи попали в полную зависимость к справным хозяевам, откупившимся от мобилизации. В Спасской, так называлась тогда деревня Мельничная, сразу после революции, расклад по социальному положению был следующий: батрацких дворов- 18, бедняцких- 52, и 11 дворов справных хозяев, на которых эти 70 дворов голытьбы батрачили. Остальные середняки.

Революция 1917 года. Свержение царской власти. Советы рабочих и крестьянских депутатов вместо Думы. Власть перешла в руки народа. Лозунги революции: Фабрики-рабочим! Земля-крестьянам! Мир народам! Новорожденное государство-страна Советов строит новый мир, где главным будет Человек Труда. У крестьян, а их в огромной стране на 1917 год было около 85 %, все надежды конечно же были связаны с исполнением многовековой мечты о земле. Но старое без боя не сдается. Начинается третья с начала века война- Гражданская- самая трудно понимаемая война, где иногда брат идет против брата, сын против отца. Не прошли эти события и мимо наших мест. Из Спасской и Заимки в ряды 1 крестьянского коммунистического полка Красной Армии, сформированного в Камышловском уезде, уходят 96 человек. Полк особо отличился в боях на Тагило-Кушвинском направлении, был награжден боевым Красным Знаменем и в октябре 1918 года получил почетное название «Красные Орлы». Но закончилась и Гражданская война. Один за другим возвращаются с фронта красноармейцы. А к чему пришли? Пришли в полнейшую разруху, голод и нищету в родных деревнях. Возвращающихся бойцов встречали почерневшие от истощения семьи, детишки с раздутыми от голода животами. Поэтому понятно желание вернувшихся зажить новой жизнью, начать строительство новой деревни. Одним из таких активистов был большевик Михаил Зуев из Мельничной. Он понимал, что только объединившись можно выжить и выбраться из нищеты. Поэтому на сходах Зуев агитировал на создание нового уклада жизни- жить в коллективе, коммуной. Так и говорил: «Только в коммуне мы не дадим умереть с голоду оставшимся сиротам красных бойцов»[5]. Далеко не сразу народ согласился на новый уклад жизни: крестьянин всегда жил своим личным хозяйством, а тут надо было все нести в общий амбар, в общий котел. У кого-то хозяйство было более-менее, хоть лошаденка, хоть коровенка… А кто-то вообще ничего не мог вложить, кроме трудовых рук. Возникали вопросы: «… а вдруг мы сойдемся, а потом перессоримся… С отцом родным дети не уживаются, с женой муж ругается… А как тут… Все чужие, и одной семьей!?». На одном сходе вроде решат- объединяемся… Проходит немного времени, и опять сомнения. И опять Зуев агитирует за коммуну. В конце концов народ согласился, что если общее хозяйство будет поставлено разумно, то общее большое поле принесет достаток.

В огромной крестьянской стране к концу 1919 года было уже более 2 тысяч коммун. Поздней осенью 1920 года 30 семей бедняков и одна обедневшая середняцкая из Спасской и Заимки тоже объединились в коммуну: 150 взрослых, стариков и детей. Решили: всё объединить, работать дружно, заботиться о старом и малом.Председателем коммуны единогласно был избран Михаил Зуев. И когда встал вопрос о названии коммуны, бывшие бойцы полка Красных Орлов, а таких в коммуне оказалось большинство, в память о полке и павших в боях товарищах, решили дать это название и своей коммуне: «Красные Орлы».

Михаил Зуев еще до 1 Мировой, в 1914 году начал изучать основы агрономии, вычитывая новшества из журналов и книг, потом закончил сельскохозяйственные курсы, поэтому имел пусть не обширные, но твердые знания по агрономии. Как никто другой он понимал, что нет для мужика важнее вопросов, чем те, которые касаются его земельного надела. От этого зависит благосостояние и жизнь всей семьи. Счастье, когда поле недалеко от деревни, не приходится по полдня добираться. Все работы можно закончить вовремя. На ближние земли из года в год вывозился навоз. Поэтому и земелька пышная, мягкая, богатая… что ни посей- уродит. Дальние же наделы обычно такого ухода не знали. Поэтому -скуден урожай… Такие земли назывались «выпаханными».

Объединившись в коммуну, бедняки Спасского сразу же встали перед проблемой, где взять общее поле. Обрабатывать клочки земли, разбросанные по разным местам -не выход. Да и как применять новые технологии, о которых говорил Зуев? Тот же севооборот. Ни о какой замене существующих наделов вблизи деревни, чтоб их объединить, не может быть и речи. Наделами все еще занимались земельные общества, а в них верховодили как раз те «справные хозяева». Поэтому получить общее поле рядом со Спасской и Заимкой вожаки коммуны даже и не надеялись. Решили брать дальние наделы за заимскими полями, это за 8 км от Спасского, в урочище Исток недалеко от озера Травяное. С большим трудом коммунарам удалось получить даже эти далекие наделы, дело чуть до топоров не дошло, нокоммуне выделили 200 гектаров земли, половина из них пашни.И вот, утром 27 февраля 1921 года все Спасское высыпало на улицы. Кто молчаливо, кто с шутками, кто с насмешкой, провожали первый «красный выезд». А был он, несмотря на важность момента, более чем скромен. Отощавшие за зиму лошаденки в веревочной упряжи с трудом тащили разбитые сани. Сами ездоки в драных полушубках и ватниках. Ехала голота. Но у каждого из мужчин на голове-буденовка-память о боевом прошлом «Красных Орлов». Прибыли на место. Всем понравился участок возле озера Травяное. В озеро впадал ручей Исток, недалеко проходила железная дорога и находился железнодорожный разъезд Дубровный. Здесь и решили обосноваться.

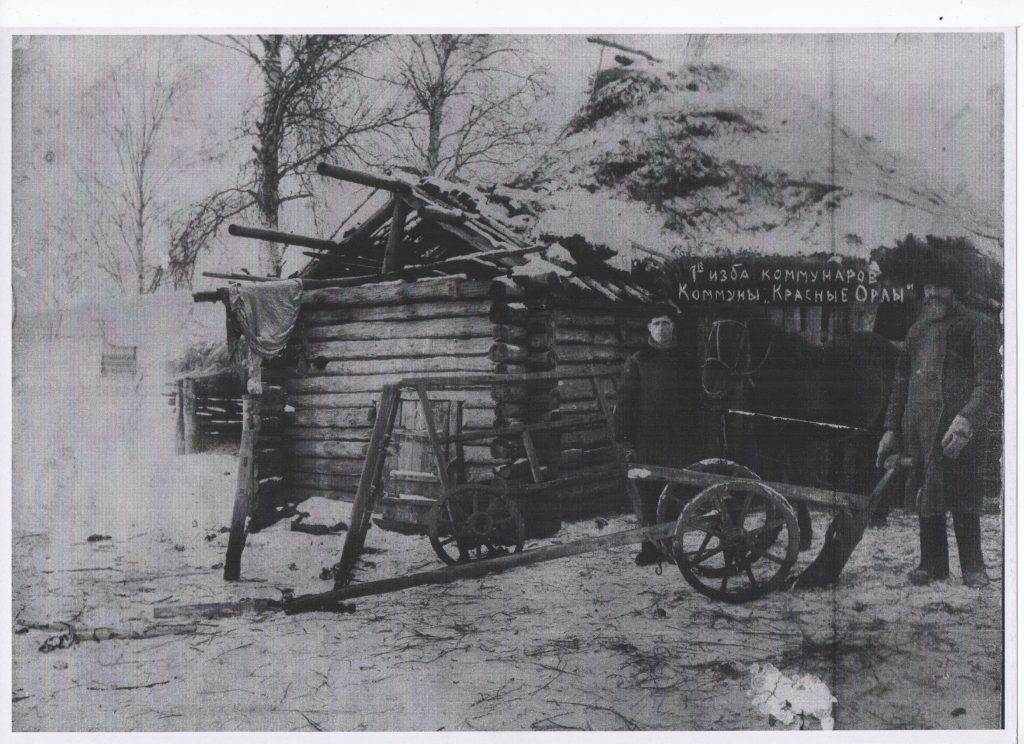

Весь день плотничали коммунары- рубили избушку, чтоб к посевной хотя бы крыша над головой была. Люди, до сих пор непривычные работать артелью, постепенно приноравливались друг к другу. Пообедать сели, каждый развернул свой узелок. Но в конце-концов объединили свои нехитрые припасы и закончился обед общим столом. К вечеру избушка была готова.

Очень неказистым было первое пристанище коммунаров на новой земле: бревнышки тонкие, так как доброго леса на участке не оказалось, а покупать не на что. Крышу, сколько смогли, покрыли соломой, остальное- чем придется. Кирпича на трубу не хватило, поэтому печь топилась по-черному, дым выходил через проем в стене. Пол -мерзлая земля, у стены нары в два яруса, чтоб народу побольше вошло. Здесь коммунарам жить уже весной. Ехали домой, оборачивались. Тихое замерзшее Травяное и безжизненные заснеженные поля вокруг уже стали чем-то родным. Сегодня, впервые не только в истории Спасского, но и всего Сухоложского района на общественный труд вышла первая коммуна. Поэтому решили единогласно: 27 февраля считать днем создания коммуны «Красные Орлы» и праздновать его ежегодно[6].Началась весна. Посевная. День год кормит. Коммунары решили посеять этой весной больше, чем сеяли все, будучи единоличниками. Собрали все зерно, которое могли достать. Сделали кузню. Отремонтировали сохи и сабаны**. Поселились на всю весну в избушке на Истоке, спали на нарах вповалку. На удивление единоличным крестьянам Спасской и Заимки отсеялись рано. А вот «справным хозяевам» без батраков трудновато пришлось. Раньше же было как: в самое доброе время отбатрачит бедняк у богатого соседа, а потом, когда земля уже высохнет, дает тот свою лошадь, как плату за работу. Коммунары на своих полудохлых лошадях испытывали определенное чувство гордости!! … «То ли еще будет, когда мы в силу войдем!!!». Но надеждам коммунаров не суждено было сбыться. 1921 год. Засуха началась с ранней весны, за всё лето не выпало ни капли дождя. Несмотря на организованный полив с озера, не уродились ни картофель, ни горох: вода тут же пропадала в трещинах пересохшей земли. В августе вручную убирали каждый колосок. Запасов зерна не было, все ушло на посевную, а нового урожая, прикинули, хватит на неделю. В лесу ни ягод, ни грибов. Что делать!? Решили запасать корьё***, лебеду. Начался самый страшный голод за все последние годы.

Но беда не приходит одна: навалилась эпидемия тифа. В маленькой избушке мечутся в бреду люди. Опухшие с голоду, пока еще здоровые коммунары не могут держать в руках топор, чтоб наколоть дров и натопить печь, чтоб сварить лебеду с корьем… Пережили и это. Закончилась зима. Надвигалась посевная, а зерна нет! И взять негде. Но тут на помощь пришла смекалка Зуева. Он узнал, что на складах фабрики Ятеса осталось много бракованной бумаги. Было решено отправить экспедицию на хлебный Алтай, где голод был не такой страшный и обменять бумагу на зерно. Посыльный месяц добирался до Алтая, с большими трудностями выменял зерно. «…Зачем бумага мужику на Алтае? — вопрошали местные коммунисты, — бумага нужна торговцам». На что посланец отвечал, что в коммуне с голоду пухли, но ликбез проходили! Бумага нужна и в школах. Чуть сам не погиб, но к посевной пригнал на разъезд Дубровное два вагона-пульмана с зерном. Узнав это, даже те, кто уже жить не собирался, поднялись на ноги. Хватило зерна, и посадить, и до нового урожая дожить. И следующий год не подвел! Урожай зерна получили невиданный. Уродился и хлеб, и картошка. Беду голодную пережили. Но вот тут-то для коммуны и начались трудности. Испытание голодом 1921 года коммунары сообща прошли. Осенью этого урожайного 1922 года продразверстка была заменена продналогом. То есть излишками частник мог распоряжаться сам, можно продать или обменять. И когда осенью мимо дворов коммунаров, которые увезли урожай на общий склад, потянулись телеги частников на рынок и с рынка, некоторые не выдержали. «Беду голодную перемогли сообща, а теперь можно и похозяйствовать!» Стали писать заявления о выходе из коммуны. Им никто не препятствовал, но к следующей посевной из коммуны ушли 17 более-менее справных хозяев. Потянуло на свое, кровное, пусть и не надежное. Остались те, которые с самого начала и основали костяк коммуны. Четырнадцать семей, всего 41 человек, в том числе 25 трудоспособных мужчин и женщин, твердо решили: жить на миру, делить и горе, и радость.

Следующие проблемы не заставили долго ждать. Коммунары так и жили: то в Спасской и Заимке, то в избушке на Истоке. Но по-настоящему хозяйствовать далеко от земли нельзя. Коммуна- главное создание проекта светлой будущей жизни для крестьянина. Задача коммуны- показать единоличнику преимущество общественного хозяйства. И если она не покажет себя, то вся задумка не будет и гроша ломаного стоить. Руководство коммуны поставило вопрос о переезде на урочище Исток. И не выборочно, а всем. К тому времени рядом с первой избушкой на берегу озера уже стоял еще один дом, уже с русской печью и застекленными окнами. На новоселье выехали сразу пять семей. Спали, кто на ларях, кто на сундуках… кто где. В одной комнатушке в тесноте, да не в обиде: пекли хлеб, чинили мелкий инвентарь, и … учили ребятишек грамоте. Надо строить жильё. Но из чего строить! Сначала было решили перевезти из Спасской и Заимки если не все, то хотя бы некоторые избы и постройки. Это значительно решило бы проблему с переселением. Но комиссия из своих же плотников, обойдя все 14 дворов пришла к печальным выводам, что перевозить-то и нечего: углы избушек прогнили, отпадают, стены только на подпорках и держатся. После споров все же решили перевезти 4 избы, да 5 амбаров, что сохранились получше. На новом месте быстро подняли дома, а для скотины наскоро оборудовали крытые пригоны. В этих условиях почти героических усилий стоил простой уход за скотом. Молоко к концу дойки замерзало, доярки со слезами отогревали окоченевшие руки. Чудо-не чудо, но за первую зимовку не потеряли даже ни одной курицы. Вот в таких условиях начинали свою жизнь коммунары. Жили и мечтали о будущем. О том, что придет время и заиграет урочище! На удивление всем проезжим и прохожим поднимутся на берегу озера, среди садов, белые дома под железными крышами![7] Но ни одна сказка не станет былью, и ни одна мечта не исполнится, если не приложить к ней руки. А руки у коммунаров были, головы тоже! И вскоре дела коммунаров пошли на лад.Добрый хозяин знает, что не дело перетряхивать старое для новой жизни. Для строительства надо закупать лес, доски, железо на крыши. Где взять стекло, гвозди, кирпич!? И Михаил Зуев не был бы председателем, если бы не мог самые, казалось бы, несбыточные мечты поставить на реальную основу. Значит надо добыть средства. А их пока не было даже на самые мелкие нужды: коммунары ходили в чиненном-перечиненном, у женщин одно платье на все случаи жизни. Но выход все же отыскался. Еще в голодные 1921-22 годы Зуев добился, чтоб коммуне передали заброшенную мельницу на реке Пышме в Медяковке. Охотников браться за её ремонт не находилось. Когда коммунары узнали об этом, некоторые грустно шутили: «… поле отвоевали-хлеб не растет. Вот еще мельницу добыли, которая не мелет». Но смогли умельцы наладить работу мельницы, и в следующий урожайный год, неожиданно для многих, она начала приносить доход. На мельницу тянулись подводы с зерном, потому что коммунары мололи хорошо и без обмана. В первый же год мельница принесла 1000 рублей. А это по тем временам большие деньги. Коммунары, между тем, восстановили мельницу в Курьях, и та принесла еще 2000 рублей. На такие деньги уже можно было немного подправить хозяйство.

С медяковской мельницей, кроме всего прочего, связана и другая страничка истории коммуны-это овощеводство, наука, неизвестная в наших краях в те времена. Обладали коммунары и коммерческой жилкой. Строился цементный завод, население прибывало, а кормить народ в заводской столовой было особо и нечем. Вот тогда-то коммунары и задумались о создании огорода не только для нужд своей столовой, но и для продажи овощей на завод, не забывая при этом и курорт в Курьях. Местечко было для этого выбрано просто идеальное для разведения культур, требующих постоянного полива. Такой участок, заросший непролазным бурьяном, нашелся на берегу Пышмы, возле медяковской мельницы. Место было укрыто высокими берегами от ветра, и даже в ненастную погоду летом там сохранялся какой-то особый климат. Коммунары рассудили, держать там небольшое хозяйство не выгодно, это будет только приманкой для местных ребятишек. Без сторожей не обойтись. Кроме того, для обслуживания огорода придется постоянно людей от других дел отвлекать, а ездить не близко. Да и какие-то подсобные помещения для нового производства необходимо строить.Кроме того, жизнь и быт коммунаров с самого основания коммуны вызывали интерес жителей окрестных деревень и сёл. Поэтому за тем, как идут дела на огороде, будут следить крестьяне всей округи. Значит дело должно быть поставлено крепко и нельзя допускать осечки даже в первый год, нужен знаток огородного дела. И этот знаток нашелся. Каким образом нашел его Михаил Зуев, и как смог уговорить- для коммунаров осталось тайной. Но только однажды на Истоке появился совершенно непохожий на остальных гость. В пенсне, с проборчиком, с аккуратной бородкой. Это был Феликс Казимирович Реут. Профессор, как в шутку называли его коммунары, обладал ценнейшим по уровню образованием, он окончил Горы- Горецкую высшую сельскохозяйственную школу, сейчас это Белоруссия.

В помощь ему был назначен брат Михаила Зуева- Иван, и огородники поселились на Медяковке. Сочетание: энтузиазм, трудолюбие плюс наука принесло свои плоды. В первый же год коммунары получили рекордный урожай капусты: снабдили и завод, и курорт Курьи, и всю округу. Для засолки капусты пришлось арендовать кирпичные погреба в окрестных деревнях и даже отлить из цемента хранилище. Также на огороде выращивали огурцы, морковь, лук, свеклу, репу, горох и даже томаты- овощи, невиданные ранее в наших краях. Для поливки огорода, на удивление всей округе, соорудили «египетское колесо»-древнейший поливочный агрегат. Так как рынок сбыта позволял развернуться овощеводству, то и огород принес хороший доход в казну коммуны.Коммунары вводили на своих полях новинки агрономии, например, севооборот, при этом особое внимание уделяли клеверам, применяли помимо навоза и такое новшество, как химические удобрения. Мужики удивлялись, как это на выпаханных землях Травяного коммунарам удавалось получать урожай в два, а то и в три раза выше, чем на их частных наделах. Искали и закупали новые сорта зерновых. С 1925 года коммуна начала отпускать сортовые семена в обмен на рядовые. Обменивали семена, конечно, в первую очередь, колхозам, ну а потом и единоличным хозяйствам. Улучшали породы гусей и кур и получали за лето почти дармовое перо и мясо на привольных лугах Травяного. На овцеферме организовали селекционную работу, закупив овец курдючной породы. Но еще удачнее был опыт с развитием фермы породистых свиней. Свиноферму называли настоящим денежным кошельком коммуны. Помимо мяса коммунары продавали еще и поросят. Породистые свиньи в 9 месяцев имели вес в 7 пудов, тогда как местные в этом возрасте тянули на пуд. Чтобы удешевить производство мяса, откорм проводился при мельнице в Медяковке, где размещался промогород. Там было все под рукой: и почти ничего не стоившие отходы от помола, и корнеплоды, и ботва. Доходы коммуны росли. Ну и конечно, нельзя не сказать о селекции крупного рогатого скота. Говорят, без коровы нет не только крестьянского хозяйства- нет семьи. Коровушка-кормилица и поилица. Но в те годы обычно крестьянская коровенка давала около 500-600 литров молока в год, то есть в среднем меньше 2 литров в день. Именно такое стадо и обосновалось на Истоке. И когда Зуев узнал, что за Волгой, в Татарстане выведены коровы бестужевской породы, дающие 3-4 тысячи литров молока в год, немедленно было решено организовать туда экспедицию по закупке. Это же одна корова вместо шести! Поздней осенью отправились в дальний путь учительница Александра Солнышкова и Василий Зубов. Не передать, с какими трудностями они столкнулись в пути: как с риском для жизни переходили по тонкому льду Волгу, как на самом важном этапе при покупке породистых коров чуть не сорвалась их экспедиция, как радовались каждой сотне километров, которая приближала их к дому… Но через несколько месяцев, к весне, на станцию Богданович прибыло подросшее за долгую дорогу стадо племенных коров невиданной в этих краях бурой масти. С покупкой племенных коров для развития коммуны открывались новые возможности. Все больше внешние экономические связи коммуны переключались на продажу продукции животноводства, так как заказов становилось все больше. В любую погоду молоко отправляли в столовую цементного завода, в санаторий Курьи. Руководители коммуны понимали, что будущее их развивающегося хозяйства — это прежде всего, производство молока.

Коммунары «Красных Орлов» строили свою маленькую ячейку нового общества. Они отлично понимали, что без образования новый светлый мир не построить. Поэтому даже в самые трудные времена коммунары: и взрослые и ребята, учились. Со взрослыми, после тяжелого трудового дня, на Истоке занималась учительница, жена Михаила Зуева -Александра Солнышкова. К 1926 году в коммуне была полностью ликвидирована неграмотность[8], а для ребятишек в Новопышминском, где была школа, чтоб не ездить каждый день, сняли дом. Чтоб питание школьников было нормальным, выделили самую лучшую корову. Каждую субботу кто-нибудь из коммунаров, а чаще всего сам Михаил Зуев, приезжал в школу. Как идут дела у подрастающего поколения, интересовало всех коммунаров. Строго спрашивали за каждую пониженную оценку. У ребят вырабатывалась привычка ответственности за свою детскую работу- учебу. «Вы учитесь на счастливых людей!»[9]— напутствовал их Зуев. Коммуна, мобилизуя все силы, чтобы развивать экономику хозяйства, заглядывала в завтрашний день. Молодой паренек-Павел Лосев, был отправлен в Тюмень, учиться на агронома, Василий Зубов — на курсы трактористов. И весной 1927 года, в коммуне появился первый в Сухоложье трактор «Фордзон»[10], подумать только, 20 лошадиных сил! На маленьком пятачке единоличника- крестьянина трактору не развернуться. Такой машине простор нужен, то есть только на общих землях. Через год, к празднику 7 ноября 1928 года в коммуне загорелся электрический свет: коммуна приобрела генератор. Надо было прожить годы всех минувших войн, годы послевоенной разрухи с лучиной, в копоти и смраде, чтоб в полной мере оценить это событие. Таким же чудом пришло в коммуну и радио. Когда во всех жилых домах и столовой заговорило радио, удивлению коммунаров не было предела: как это, где-то в Москве поют, а в коммуне за Уралом слышно. В ближайшие годы коммунары приобрели еще много новых сложных механизмов: молотилки-сеялки, жатки, культиваторы, сенокосилки и еще много чего другого. Для содержания скота были построены коровник, телятник, конюшня, свиноферма, овчарня, помещения для птицы. Все помещения содержались в образцовом порядке. Нельзя не рассказать, как менялся быт коммунаров. Росли доходы коммуны. Буквально каждая отрасль сельского хозяйства коммуны приносила неплохую прибыль. На счету коммуны всегда имелись денежные средства. Большая часть из них расходовалась на приобретение строительных материалов. Первое время не хватало леса для строительства домов. Зуев нашел выход: объединились с рыболовецкой коммуной на Таушкане. Таушканцы имели 100 га строевого леса. На Таушкан потянулись подводы с хлебом, овощами, молоком и сметаной. Обратно шли груженые рыбой и лесом. Строительство повели с размахом. Избушки, привезенные со Спасской, пошли на слом. Строился поселок, который впоследствии стал причиной восхищения многих гостей и делегаций. Прежде всего, коммунары торопились хоть немного расселить семьи. Для этого на высоком фундаменте был заложен большой дом с общим коридором. Рядом с первым поставили второе-восьмиквартирное здание, а для многодетных семей поставлено несколько отдельных домиков. Каждой семье полагалась комната. Печи топились из коридора. Комнаты были обставлены очень просто: стол, кровать, шкаф. На столе, покрытом расписной скатертью, летом обычно находились букет цветов, миска яблок и кувшин с квасом, который мастерски готовила повариха Василиса Артемьевна. На берегу озера уже плодоносил сад, стоял пчельник, а цветы-были увлечением многих женщин. Лишнего в комнатах не держали, да в этом и не было особой необходимости. Все запасы одежды и питания хранились на общественных складах. Посуда и прочая кухонная утварь- в столовой. Досуг обычно все проводили или в клубе, или в библиотеке. Рабочий день обычно длился 12 часов, летом до 15, но женщины практически освобождались от работы по дому: приготовление пищи производилось в общественной столовой, которую построили вместо маленькой кухоньки. Рядом с поварской находился ледник. Поэтому коммунары могли позволить себе и летом варить суп с мясом. Половички, белые занавески, чистое бельё-дело общественной швейной и прачечной. Конечно, в то время стирка производилась вручную, но всегда была теплая и горячая вода. Печи в холодное время топили выделенные правлением технички. Предмет особого почитания и гордости коммунаров-это общественная баня, которая топилась не раз в неделю, а каждый день, когда планировалась тяжелая грязная работа: прообраз душевых на заводах. Однако, почти никакое другое нововведение в «Красных Орлах» не привлекало внимание гостей, как детский сад. Женщины-коммунарки были весь день заняты на разных работах, на первых порах за ребятишками присматривали старушки. Коммунаров это не устраивало, поэтому при первой возможности ясли-сад были открыты. Инициатором этого была Александра Солнышкова. Были найдены и помещение, и деньги на покупку необходимого инвентаря. Какая была радость и у малышни, да и у взрослых, когда прибыл целый воз игрушек. Надо представить закопченную крестьянскую избу, где на полатях вповалку, укрывшись чем придется, спали и большие, и малые, чтоб пережить волнение мам, которые видели своих ребятишек, спящих на белом белье в отдельных маленьких кроватках. Для питания детей выделялись самые свежие продукты. Меню в общественной столовой и детском саду проверял врач-Дмитрий Дмитриевич Катровский. Он же следил за порядком и чистотой. Нянечки с детьми проводили занятия: разучивали стихи и песенки, рисовали, лепили, учили пользоваться мылом и зубной щеткой.

Несмотря на тяжелый каждодневный труд по 12- 14 часов, а в страду и по 16, находилось время и для отдыха. Конечно, в самые первое время существования коммуны, было не до развлечений, но нашлись таланты: выпускали сначала листовки-молнии с дружескими шаржами на «виновников дня»: кто-то проспал, кто-то поленился, ну а кто-то попал в ситуацию, которая развеселила всех. Потом начали выпускать стенгазеты и даже обыгрывать сценки из жизни коммуны в доморощенном театре, поднимая настроение уставшим после тяжелого рабочего дня коммунарам. Ну а когда коммуна встала на ноги, нашлось место даже и для спорта. Играли в игру, типа лапты. Очень полюбилась коммунарам игра в волейбол, которая тогда еще только входила в моду, много было любителей бега. Тренировались тут же, на проселочных дорогах. И зачастую можно было видеть председателя коммуны- Михаила Зуева, во главе ватаги ребятишек, мчавшихся во весь опор. Но где спорт- там и соревнования. Победителей награждали конфетами, косынками, лентами… Но дорога была не награда, а именно ощущения своей силы и победы. Конечно пришло всё это не сразу. Через многие трудности и неудачи пришлось пройти коммунарам, пока коммуна не встала на ноги. По мере хозяйственного укрепления коммуны менялось отношение к ней окружающего населения. Видя добротно и опрятно одетых коммунаров, сытых лошадей в ременной сбруе, телеги на железном ходу, никто не смеялся больше над «голотой».

Мало того, коммуна постоянно участвовала в различных сельскохозяйственных выставках, постоянно занимая там, если не первое, то одно из первых мест. Проводились многочисленные экскурсии. В клубе открылись курсы для руководителей артелей и коммун. Заинтересованные люди приезжали группами и по одиночке. Многие крестьяне приезжали по 2-3 человека, распрягали лошадь, а сами целый день осматривали хозяйство коммуны, подолгу беседовали с коммунарами. Многие просили принять их в члены коммуны. На 1 января 1929 года в коммуне уже насчитывалось 56 дворов. Но к тому времени земельный участок возле Травяного был уже полностью передан коммуне и на новичков землю больше не нарезали. Это обстоятельство и отдаленность коммуны от близлежащих населенных пунктов стали главным препятствием дальнейшему развитию и росту коммуны.

1930 год. В Марте месяце коммуна «Красные Орлы» переведена на устав сельхозартели. Артель объединяет лишь основные средства производства, оставляя крестьянину дом, постройки, живность. Артель и стала главной формой колхозного строительства.

1945 год- угодья «Красных Орлов» вошли в состав Богдановичского района.

1955 год- сельхозартель «Красные Орлы» вошла в состав колхоза «Искра». Все население переведено на центральную усадьбу, в Коменки. Вот так закончилась история одной из первых сельскохозяйственных коммун в Сухоложье.

В чем же заключается причина того, что в отличие от множества коммун, сформировавшихся на территории Сухоложья, да и не только, коммуной «Красные Орлы» всего за 9 лет существования были достигнуты такие успехи практически во всех её сферах жизни и деятельности?

— Прежде всего-это люди. Бедноте, объединившейся в коммуну в тяжелое время, было терять нечего: или продолжать полуголодное существование в единоличном хозяйствовании, или объединившись, попробовать построить новую жизнь. И им это удалось. Кроме того, огромную роль сыграло грамотное руководство. Костяк коммуны составили люди, которые не просто знали пути решения проблем, но и успешно их решали при поддержке всего коллектива.

-Вторая причина- новшество, которое по каким-то причинам не было применено в других коммунах: это учет труда и денежная оплата труда[11].То есть, помимо общности труда в коммуне и его результатов, появилась дополнительно возможность полученияличного дохода, что конечно сыграло определенную роль в успешном существовании и развитии коммуны.

Много лет спустя…

На месте центральной усадьбы коммуны, в 2004 году по предложению работника Коменского ДК Пермяковой Любови Григорьевны, установлен гранитный памятник коммунарам от потомков, а в 2016 году в честь 95-летия коммуны, здесь собрались дети и внуки коммунаров. Недалеко от этого места есть небольшое кладбище. Очевидно, коммуна так перевернула что-то и в жизни, и в душах бывших коммунаров, что некоторые участники тех давних событий решили остаться здесь навсегда.

В Сухом Логу, Шате, Курьях, Мельничной есть улицы под названием улица Красных Орлов, однако эти названия связаны с боевым прошлым полка «Красных Орлов». И только в с. Коменки, близ Богдановича, одна из улицназвана в честь сельскохозяйственной коммуны«Красные Орлы».

В 2022 и 2023 году сотрудниками МБУ «СИКМ» совместно с активными жителями села Мельничное были проведены поисковые экспедиции по местам базирования коммуны «Красные Орлы» возле Медяковской мельницы в Сухоложском районе и возле уже почти полностью заросшего озера Травяное, где располагалась центральная усадьба коммуны,в Богдановичском районе.

СЛОВАРЬ:

*коммуна- форма организации жизни людей, основанная на общности имущества и результатов труда.

**сабан-Деревянный плуг простейшего устройства с колесом, двумя лемехами и деревянным отвалом.

***корьё-Для еды подходит слой, лежащий прямо под корой на древесине — заболонь или луб. Чтобы его добыть, нужно ножом или топором сделать пару надрезов, а потом поддеть тем же ножом и снять верхний слой коры. Самая полезная кора у таких деревьев как береза, ель, сосна, клен, ива и тополь.

Список использованных источников и литературы:

- П.Е. Лосев.«Так начинали коммунары». Свердловск. Средне- Уральское книжное издательство. 1973.

- С.П. Щипачев. «Березовый сок». М., Государственное издательство художественной литературы. 1960.

- «Сухоложье: истории, люди, судьбы». Под общей редакцией Л. Быкова. Екатеринбург. Банк культурной информации. 2010.

- И.А. Брыляков, Е.Ф. Григорьев. «Сухой Лог и Сухоложский район» часть5./Машинописное издание/. Исполком Сухоложского Горсовета. Сухой Лог. 1967.

- И.А. Брыляков, Е.Ф. Григорьев. «Сухой Лог и Сухоложский район». часть7. /Машинописное издание/. Исполком Сухоложского Горсовета. Сухой Лог.1969.

- Л.Р. Сажаев.Газетные публикации

- Справочные интернет-ресурсы.

[1] Справочные интернет-ресурсы. Википедия

[2] Там же

[3]С.П. Щипачев «Березовый сок». /Изба/. М. Государственное издательство художественной литературы. 1960.

[4] Газетные публикации Л.Р. Сажаева

[5]П.Е. Лосев. Так начинали коммунары. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1973.

[6]П.Е. Лосев. Так начинали коммунары. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1973.

[7]П.Е. Лосев. Так начинали коммунары. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1973.

[8]И.А. Брыляков, Е.Ф. Григорьев. Сухой Лог и Сухоложский район. часть 7, С.64. /машинописное издание/ Исполком Сухоложского Горсовета. Сухой Лог. 1969.

[9]П.Е. Лосев. Так начинали коммунары. Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1973.

[10]И.А. Брыляков, Е.Ф. Григорьев. Сухой Лог и Сухоложский район. часть 5. / А. Артуров. Красный тракторист/. С.18.

[11] Сухоложье: истории, люди, судьбы. / Совместные товарищества и первые коммуны/, стр.69. Екатеринбург. Банк культурной информации. 2010.