Макарова О.Ю. Через все прошли и победили…

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны. 22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории нашей Родины, начало Великой Отечественной войны. Главной своей целью фашисты ставили уничтожение Советского Союза. «Захват жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация» — так определил Гитлер одну из центральных задач политики Германии.

В воскресенье 22 июня 1941 года фашистская Германия и её союзники обрушили на нашу страну удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, более 4 тыс. танков, 47 тыс. орудий и минометов, около 4,5 тыс. самолетов, до 200 кораблей, всего 5 млн. человек [1].

Первые удары еще на рассвете нанесла немецкая авиация. Сотни немецких бомбардировщиков вторглись в воздушное пространство Советского Союза. Они подвергли бомбардировке аэродромы, районы расположения войск западных приграничных округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие важные объекты, а также крупные города Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии [10].

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, с 23 июня в стране была объявлена всеобщая мобилизация. Она коснулась военнообязанных 14 возрастов 1905—1918 годов рождения. В итоге к 1 июля 1941 года кадровый состав армии и флота, насчитывавший на момент начала войны около 5,4 миллионов человек, был фактически удвоен.

Неуймин Николай Алексеевич родился 4 декабря 1922 года вс. Златогорово Белоярского р-на Свердловской области. После окончания семилетки в 1938 году отделом кадров Камышевской сапоговаляльной фабрики им. Малышева Свердловской области направлен на обучение в Казанский валено-фетровый техникум.

Казанский кожевенный техникум был открыт 1 мая 1920 года [7]. Необходимость открытия кожевенного техникума, а в дальнейшем расширения подготовки специалистов по обработке овчин, мехов, по производству войлоков, валяной обуви и головных уборов, производству кожевенной обуви было продиктовано наличием множества кустарных частных предприятий и большого количества скопившихся шкур крупного рогатого скота и овчин. «ТАТКОЖСОЮЗ», учитывая важность профтехнического образования для поднятия мощности кожевенной промышленности республики, оказал должное влияние на комплектование кадрами и оказал материальную помощь [7]. На основании разрешения СНК РСФСР от 21/ III- 1940 г. Казанский кожевенный техникум объединен с Казанским валяльно-фетровым техникумом и реорганизован в Казанский технологический техникум [6] с подготовкой специалистов для меховой, валяльно-фетровой и скорняжной промышленности.

Казанским военно-пересылочным пунктом Тат. ОВК. г.Казань Неуймин Н.А. призван на службу 28.05.1942г. в 11 батальон 18 стрелковой дивизии [23], которая была сформирована 26.06.1941 г. с управлением в г. Казань [2]. Первые формирования 18 стрелковой дивизии 66 СК на основании схемы развертывания отправлены воинскими эшелонами №№ 18237 – 18250 26– 27 июня 1941 г. и №№ 16367, 16375 1– 8 июля 1941 г. [2] Служил Неуймин рядовым в 359 артиллерийской дивизии [15].

Для организации действенного сопротивления наступающему противнику на левом берегу Дона и надежного прикрытия подступов к Сталинграду потребовалась более тесная координация усилий обоих фронтов. 9 августа вышла директива Верховного Главнокомандующего № 170562 о подчинении Сталинградского фронта командующему Юго-Восточным фронтом генерал-полковнику Еременко с оставлением за ним в то же время прежних функций. В этой директиве подчеркивалась важность задачи, стоящей перед обоими фронтами: во что бы то ни стало отстоять Сталинград.

15 августа 4-я танковая армия, продолжавшая удерживать рубеж Мело-Клетский, Большенабатовский, была атакована германскими войсками, перешедшими в наступление. Прорвав фронт армии в центре, немцы разделили ее на две группы. Отошедшая на северо-восток правая группа (205, 343-я и 321-я стрелковые дивизии) влилась в 1-ю гвардейскую армию (незадолго перед этим прибывшую в район селения Фролово). Эта армия в связи с обстановкой, сложившейся на фронте 4-й танковой армии, получила задачу оборонять рубеж Кременская, Сиротинская и далее по левому берегу Дона до устья реки Иловля. Левая группа (18, 184, 39 гв., 40-я гв. стрелковые дивизии, 193-я танковая бригада и 22-й танковый корпус в составе одной бригады) под натиском превосходящих сил противника к исходу 16 августа переправилась на левый берег Дона и заняла оборону на участке от устья реки Иловля до поселка Нижне-Гниловский.

К 17 августа войска Сталинградского фронта, отойдя за Дон, заняли оборону по внешнему обводу сталинградских укреплений. Правофланговые армии фронта — 63-я (1, 127, 153, 197, 203, 14-я гв. стрелковые дивизии и 3-й гвардейский кавалерийский корпус), 21-я (63, 76, 96, 124, 278, 304-я и 343-я стрелковые дивизии) и 1-я гвардейская (40, 41, 4 гв. сд) — продолжали оборонять левый берег Дона на участке Бабка, устье реки Иловля; под контролем советских войск находились плацдармы на правом берегу в районе города Серафимович, станиц Клетская и Ново-Григорьевская. 4-я танковая армия в составе 37, 39-й гвардейских, 18, 184-й стрелковых дивизий, 22-й мотострелковой и 22-й истребительной бригад удерживала рубеж по левому берегу Дона от 44 устья реки Иловля до поселка Нижне-Гниловский, прикрывая железную дорогу Сталинград-Поворино [11].

Будучи раненым и контуженым, «боец противотанкового дивизиона» Неуймин [8] «8 августа 1942 года пленен немецкими войсками в районе Большой- Излучины Донца» [23] и отправлен в лагерь для военнопленных.

Лагеря военнопленных Третьего рейха различались по функциональности и подчиненности. Их специфика отражалась в названии и нумерации.

Дулаг (нем. Dulag, Durchgangslager) — пересыльно-сортировочный (транзитный) лагерь для военнопленных, располагавшийся обычно вблизи железнодорожных узлов. В этих лагерях военнопленные содержались до принятия решения об отправке в основной лагерь. К сооружению лагерей этого типа не предъявлялось особых требований, как и к содержанию заключенных. Зачастую дулаги представляли собой территорию под открытым небом, обнесенную оградой из колючей проволоки высотой более 3-х м. По углам стояли сторожевые башни с пулеметами.

Arb-Kdo (нем. Arbeitskommando) — рабочая команда, рабочая бригада военнопленных, созданная для выполнения определенных работ или работы на конкретном промышленном объекте [16].

В каждом из лагерей для военнопленных была образована администрация, которая занималась охраной лагеря, распределением военнопленных на принудительные работы и др. Для учета военнопленных в администрации был выделен специальный отдел. Сотрудники отдела вели регистрацию лиц, прибывших в лагерь, и следили за их перемещением. Отдел располагал картотекой фамилий и номеров, присвоенных военнопленным.

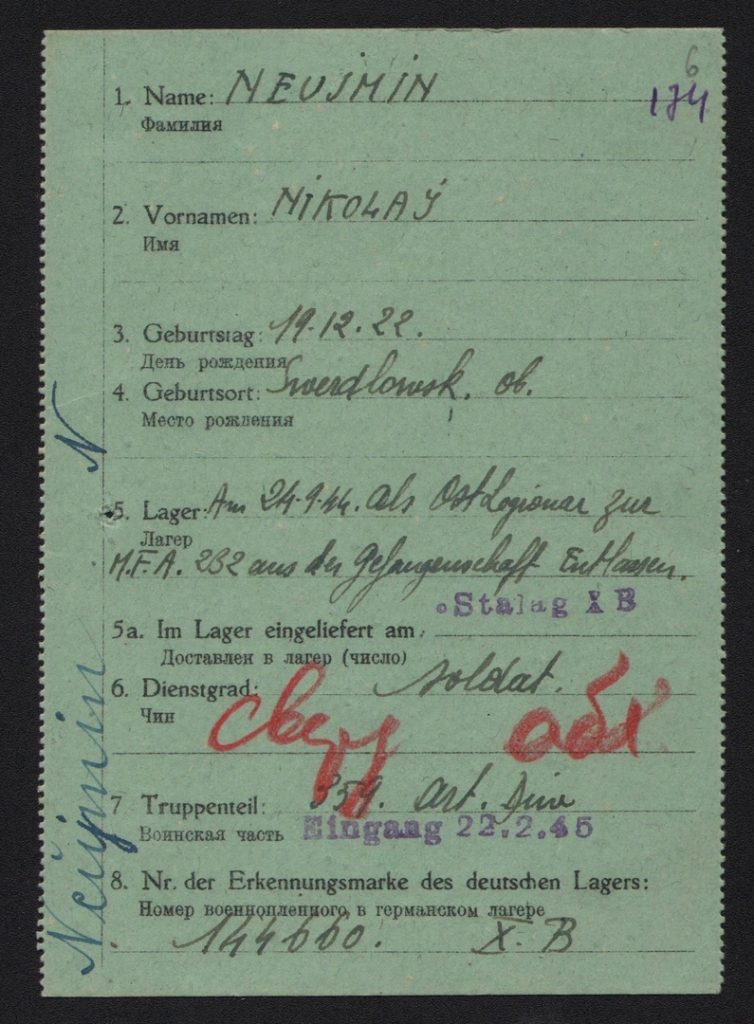

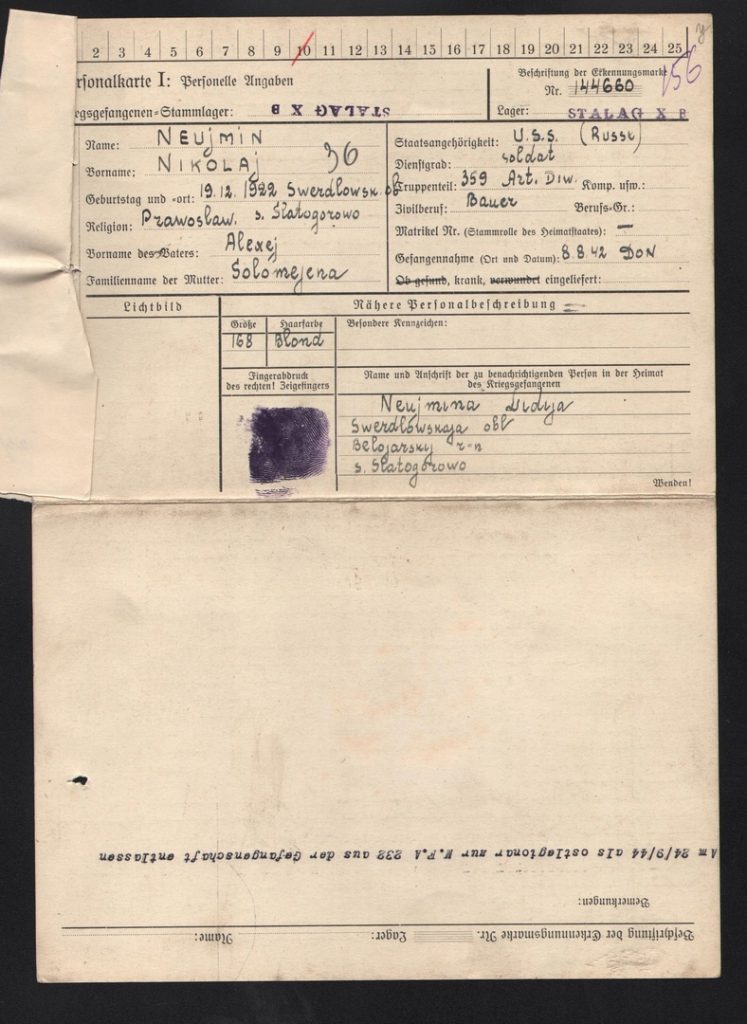

В учетную регистрационную карточку вносились следующие данные: фамилия, имя и отчество военнопленного, дата и место рождения, место жительства семьи, девичья фамилия матери, профессия пленного, наименование воинской части и последнее звание в РККА, место и время пленения, состояние здоровья и приметы. При карточке хранились фотография и дактилоскопический оттиск указательного пальца военнопленного. Кроме того, в карточке регистрировалось перемещение военнопленного из лагеря в лагерь или в другие учреждения и его пребывание на работах. При перемещении пленного в другой лагерь карточка отсылалась вместе с ним.

Персональная карточка I должна была заполняться на каждого советского военнопленного. Карточки представляли собой стандартные бланки формата DIN A4, отпечатанные в типографиях на немецком языке. Указывался тип лагеря, номер лагеря и часто его «географическое» название. Стоит отметить, что нумерация лагерей шла не по территориальному принципу, а по лагерным командам.

Персональная карточка II имела размер формата DIN A5 и предназначалась для регистрации направлений на работы военнопленного. В ней заносилась основная информация на военнопленного, в случае смерти указывалась дата смерти и место захоронения. Также приводились данные, связанные с работой – зарплата, выданная рабочая одежда и т. д. [17]

Из директивы Верховного Главнокомандования германскими вооруженными силами от 20 июля 1942 г. №3142/42 ОРГ/IV «О клеймении советских военнопленных опознавательным знаком»: «Советские военнопленные должны быть заклеймены особым знаком, не стирающимся в течение длительного времени. Клеймо представляет собою острый, открытый книзу угол примерно в 45° со стороной в 1 см, находящийся на левой ягодице на расстоянии ладони от заднего прохода. Оно должно наноситься при помощи имеющихся в каждой части ланцетов. В качестве краски следует употреблять китайскую тушь. При клеймении придерживаться следующего способа: предварительно прокаленным ланцетом, смоченным в китайской туши, производить порез на поверхности натянутой кожи. Глубоких, кровоточащих порезов избегать. Ввиду того что в настоящее время еще нет достаточного практического опыта в отношении долговечности этих клейм, первое время следует проверять их наличие через 14 дней, 4 недели и четверть года и в случае необходимости обновлять…» Правда 3 августа 1942 года директива была отменена, нодокумент использовался на Нюрнбергском процессе [14].

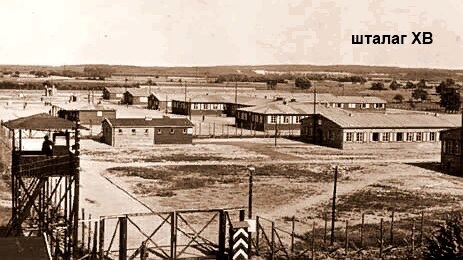

Неуймин Н.А. содержался в лагере военнопленных «Шталлаг» (Stalag)[1] Х-В[2] (Германия) – его опознавательный номер 144660, откуда 24-го сентября 1944 года немецким командованием освобожден, как восточный легионер и 29 сентября 1944 года переведен в МФА- 232» [23].

Неуймин «…с трудом работал в каменоломне. В свои 24 года он едва ли весил 30 кг.» Николай Алексеевич вспоминал «как кто-то из пленных разрезал ремень камнедробилки, а щебень был нужен немцам для строительства аэродрома. Замерла дробилка, приостановились и работы аэродрома. В диверсии никто не сознался. Тогда фашисты выстроили пленных, предупредив, что расстреляют каждого третьего… ему повезло – он оказался «вторым» [21].

Тяжёлое положение советских военнослужащих в нацистском плену гитлеровское руководство объясняло тем, что СССР не признал Гаагскую конвенцию 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны», подписанную в своё время Российской империей.

СССР также не подписал Женевскую конвенцию 1929 года, определявшую правовой статус военнопленных. Основной причиной отказа от подписания было несогласие с разделением пленных по национальному признаку.

Отказ СССР от подписания конвенции дал возможность нацистам оставить советских пленных без всякой защиты и контроля со стороны Международного Красного Креста и других организаций, помогавших пленным западных стран [18].

В конце Второй мировой войны началось освобождение узников фашистских лагерей. Лагеря освобождались как советскими войсками, так и войсками союзников: британскими, американскими, французскими и др.

11 февраля 1945 г. на Крымской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании были заключены соглашения относительно возвращения на родину освобожденных советских граждан войсками США и Великобритании, а также возвращения военнопленных и гражданских лиц США и Великобритании, освобожденных Красной Армией. В этих соглашениях был закреплен принцип обязательной репатриации всех советских граждан [19].

Неуймин Н.А. освобожден английскими войсками в мае 1945г. [9] и «передан Советскому командованию». Николай Алексеевич вспоминал, что англичане «кормили хорошо, отношение – нельзя жаловаться. Только в бараке стала часто появляться нарядная женщина…А твердила все на чистейшем русском языке одно: Сталин говорит, что у него нет пленных, что у него есть изменники. В России вас ждет расстрел или Сибирь. Но у вас есть выход, вы можете выехать в одну из свободных стран- США, Англию, Канаду …» [21]. Неуймин «как и его товарищи по плену, не поддались на уговоры. Из многочисленных обитателей барака исчез, видимо, дав согласие выехать в «свободную страну» только один человек. Будь что будет – только домой, только на Родину. Так решили все.» [21].

Согласно постановлению Государственного комитета обороны № ГКО-1069сс от 27 декабря 1941 года «в целях выявления среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, изменников Родины, шпионов и дезертиров» была создана сеть проверочно-фильтрационных лагерей.

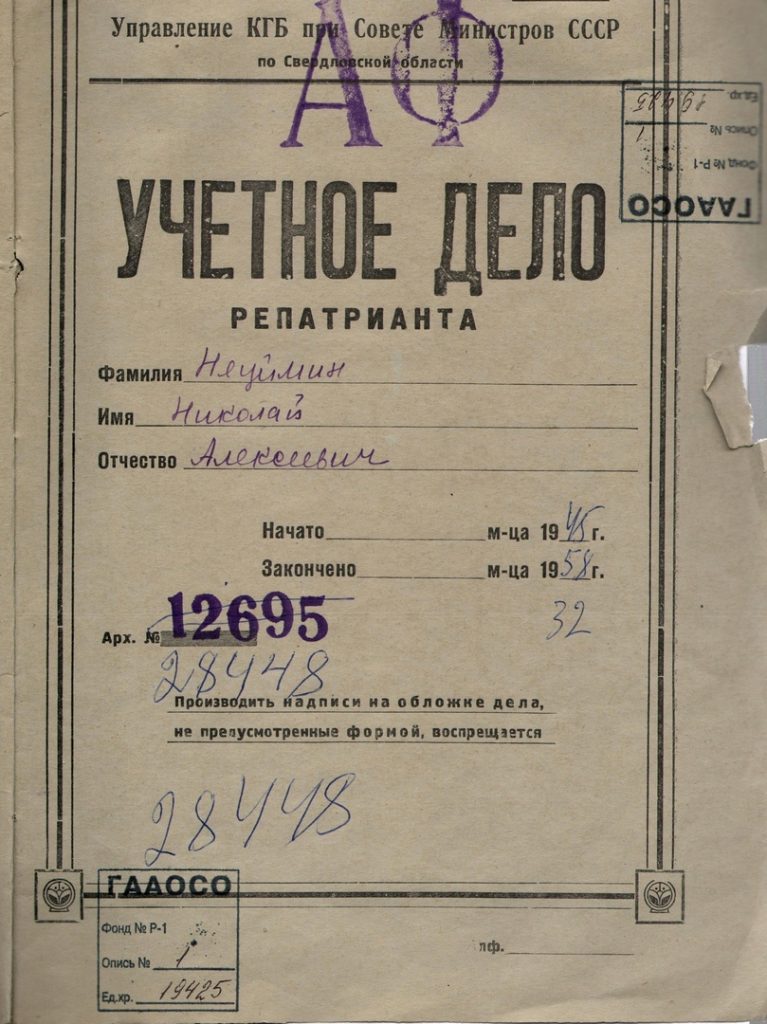

Для обеспечения работы по проверке бывших военнослужащих Красной Армии и выявления среди них изменников Родины, шпионов и дезертиров НКВД СССР организовать в каждом из перечисленных выше лагерей Особые отделы. Бывшие советские военнопленные, освобождённые из немецких лагерей, проходили проверку в фильтрационных лагерях СССР. На каждого человека заводили фильтрационно-проверочное дело. В дело прикладывались и немецкие карточки учёта. Такие проверочно-фильтрационные документы во время существования СССР хранились по месту жительства бывшего военнопленного в архиве КГБ и/или по месту жительства родственников [20]. «Неуймин Николай Алексеевич 24.09.1945г. освобожден из плена как восточный легионер…фильтрацию проходил при лагере № 212 в гор. Штеттин» [23]. В его фильтрационной карточке имеются следующие записи: «…6. Точное местожительство (адрес) до оккупации или до призыва в Красную Армию – Тат. АССР, г. Казань, ул. Нариманова; 7. Проф. (специальность) – В/обувщик; 8. Парт. — чл. ВЛКСМ; 9. Нац. – рус.; 10. Гражд. – СССР; … 12. В каких странах проживал и что делал: в Германии, г. Вильгемсгивен, работал на станции разнорабочим; Точный адрес фильтрационного пункта – г. Штеттин, Германия, Решение фильтрационной комиссии- направить в г. Казань, ул. Нариманова» [3, л.85].

11 мая 1945 г. Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Верховным Главнокомандующим. И.В. Сталиным Директива Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК) о порядке приема и содержания советских и иностранных военнопленных и гражданского населения, освобожденных из немецкой неволи № 11086, в которой указывалось: В целях организованного приема и содержания была подписана освобожденных союзными войсками на территории Западной Германии бывших советских военнопленных и советских граждан, а также передачи освобожденных Красной Армией бывших военнопленных и граждан союзных нам стран,

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:Прием всех советских людей от союзного командования производить на территории Западной Германии в лагерях союзников и транспортировку их осуществлять через линию фронта, возложив это дело на военные советы фронтов и уполномоченного СНК СССР по делам репатриации.Военным советам фронтов сформировать в тыловых районах лагеря для размещения и содержания бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан — на 10 000 человек каждый лагерь.Всего сформировать: во 2-м Белорусском фронте — 15, в 1-м Белорусском фронте — 30, в 1-м Украинском фронте — 30, в 4-м Украинском фронте — 5, во 2-м Украинском фронте — 10, в 3-м Украинском фронте — 10 лагерей….Проверку в формируемых лагерях бывших советских военнопленных и освобожденных граждан возложить:бывших военнослужащих Красной Армии — на органы контрразведки СМЕРШ;гражданских лиц — на проверочные комиссии представителей НКВД, НКГБ и СМЕРШ, под председательством представителя НКВД.Срок проверки установить не более 1–2 месяцев [5, л. 142–144].

Лиц, в отношении которых после проверки их Особыми отделами не будет установлено компрометирующих материалов, начальникам лагерей передавать соответствующим военным комиссариатам — по территориальности [11, л. 191-193].

В большинстве случаев, бывшие военнопленные после проверки органами СМЕРШ возвращались в родные края и приступали к мирной жизни. Иногда бывших военнопленных после проверки отправляли дослуживать в ряды Красной Армии в основном на инженерно-строительные работы. Репатриант[3] Неуймин с 10 по 20 января 1946 г. прошел фильтрацию — соответствующую проверку, «был оправдан»: «других компрометирующих данных в результате официальной проверки и агентурной разработки на Неуймина не добыто за исключением пребывания в плену. Предварительную агентурную разработку № 4522 на Неуймина Н.А. производством прекратить». Николай Алексеевич «продолжил службу в Советской Армии в 5 отдельном военно-строительном отряде, откуда был демобилизован в феврале 1947 года» [23].

После службы Неуймин работал на Камышловской сапого-валяльной фабрике им. Малышева в качестве подсменного мастера, но 21июля 1952 года по состоянию здоровья уволен [13]. Общий стаж работы с 1947г по найму, с 21.10. 1952г. непрерывный стаж. [8] В 1956 году Николай Алексеевич с женой и дочерью переехал в Сысерть и 25 августа 1956 года устроился наколодчиком в пимокатный цех Сысертского Райпромкомбината. затем переведен на молотовые машины сапого-валяльного цеха [22]. По 8 августа 1966г. работал в Сысертском Райпромкомбинате сапоговаляльщиком, а 26 августа 1966г. устроился работать на завод Гидромашин в 1 механосборочный цех подготовителем смены (Приказ № 458 от 22.08.1966г.), с 1.04.1967 на основании распоряжения № 91 от 27.03.1967г. – токарь 2 разряда [8] Затем Неуймин Н.А. «до пенсии работал столяром на Электротехническом заводе» [21].

Остаток разрывной фашистской пули из правого бедра Николая Алексеевича Неуймина, которой он был ранен под Сталинградом в 1942 году хирург Сысертской центральной районной больницы Кадочников Ю.А. извлек в 1988г. [21].

Наш земляк Неуймин Николай Алексеевич награжден медалями: «50 лет вооружённых сил СССР» (1969), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (1976), «60 лет вооруженных сил СССР» (1978), «Ветеран труда» (1982), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985), «70 лет вооруженных сил СССР» (1988), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995), «Жукова» (1996), орденом «Отечественной войны II степени» № 89 (1985) [4], знаком: «Победитель социалистического соревнования 1974 года», «Фронтовик 1941-1945» (2000).

Не стало фронтовика 24 декабря 2001 года.

Статья представлена на XX региональной НПК «Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 15.02.2025 г

Источники:

- Боевое донесение штаба 3 армии № 1 на 4 часа 45 минут 22 июня 1941 года командующему Западным особым военным округом. ЦАМО. Источник: https://fishki.net/1496171-quotpervyj-den-vojnyquot-rassekrechennye-dokumenty.html/gallery-1879131/

- Восемнадцатая стрелковая дивизия 1 формирования || ЦА МО Ф. 157 ПриВО Оп. 12790 Отдел организационно-мобилизационный и укомплектования штаба округа Д. 75 Книга учета соединений, отдельных частей и учреждений, сформированных в ПриВО за период войны с фашистской Германией июнь 1941 – 1945 гг.

- ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан» ф. П.-8233, ф.д.6267, л.8

- Дата наградного документа: 06.04.1985 № записи: 1512866145 Орден Отечественной войны II степени //ЦАМО Юбилейная картотека награждений шкаф 41, ящик 24

- Директива ставки ВГК о порядке приема и содержания советских и иностранных военнопленных и гражданского населения, освобожденных из немецкой неволи от 11 мая 1945 г. № 11086 // ЦАМО РФ. Ф. 3. Оп. 11556. Д. 18. Л. 142–144.

- Казанский техникум легкой промышленности //Национальный архив республики Татарстан. Ф.Р-74, ед.хр. 361, 1926 — 1962 гг.

- Казанский техникум легкой промышленности http://www.millattashlar.ru/index.php/Казанский_техникум_легкой_промышленности (дата обращения 16.03.2020)

- Личная карточка № 1618 работника УЗГМ г. Сысерть // Архив завода Уралгидромаш

- «Мемориал» — электронный архив http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=582621086 // ГА. Республики Татарстан, ящик № 28

- Оперативная сводка Генерального штаба Краской армии №1 на 10 ч. 22 июня1941г. ЦАМО. Источник: https://fishki.net/1496171-quotpervyj-den-vojnyquot-rassekrechennye-dokumenty.html/gallery-1879131/

- Оборона Сталинграда (Сталинградская стратегическая оборонительная операция 23 июня — 18 ноября 1942 г.) http://www.k2x2.info/voennaja_istorija/rubezhi_slavy/p1.php (дата обращения 12.02.2018г.)

- Постановление ГКО N 1069сс о мерах по выявлению среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении, изменников Родины, шпионов и дезертиров 27 декабря 1941 г. // РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 30. Л. 191-193.

- Приказ № 101 от 22.07.1952г. / Трудовая книжка Неуймина Н.А.

- Сборник материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками в двух томах, под редакцией К. П. Горшенина (главный редактор), Р. А. Руденко, И. Т. Никитченко, Москва: Государственное издательство Юридической литературы, 1954.

- Список призывников, призванных на службу 28.05.1942г. Казанским военно-пересылочным пунктом Тат. ОВК. Cайт «Память народа».

- Сквозь плен- С.2 // ГКУ СО ГААОСО https://гааосо.рф/?p=14175&page=2 (дата обращения 15.04. 2020г.)

- Сквозь плен – С.3 // ГКУ СО ГААОСО https://гааосо.рф/?p=14175&page=3 (дата обращения 15.04. 2020г.)

- Сквозь плен – С.4 // ГКУ СО ГААОСО https://гааосо.рф/?p=14175&page=4 (дата обращения 15.04. 2020г.)

- Сквозь плен – С.5 // ГКУ СО ГААОСО https://гааосо.рф/?p=14175&page=5 (дата обращения 15.04. 2020г.)

- Сквозь плен – С.5 // ГКУ СО ГААОСО https://гааосо.рф/?p=14175&page=5 (дата обращения 15.04. 2020г.)

- Сурин А. Отметина 1942 года // Маяк: районная газета от 23.02.1988г. – Сысерть

- Трудовая книжка Неуймина Н.А.

- Фильтрационное дело и карточка военнопленного Неуймина Н.А. // ГКУСО «ГААОСО» Ф. Р-1 Оп. 1

- ЦАМО Ф. Казанский ВПП Оп. 696573 Д. 47

[1] ШТАЛАГ — немецкий лагерь военнопленных для рядового состава. Источник: https://m.ok.ru/group/53069307248809/topic/67523415042985?__dp=y

[2] «Шталаг X-B» (нем. Stalag X B) был расположен недалеко от Зандбостель на северо-западе Германии, в 9 км к югу от Бремерфёрде, в 43 км к северо-востоку от Бремена. Размещенный на болотистом грунте, с влажным, холодным климатом, он является одним из самых известных мест. Между 1939 и 1945 годами военнопленные из 46 стран прошли через лагерь. Почти 50 тысяч умерли там от голода, болезней или были просто убиты. О концлагерях // Книга памяти http://oldmikk.ru/Page3_memory_lag_shtalag_X_B.html

[3] РЕПАТРИА́НТ, -а, м. Лицо, возвращающееся на родину в силу репатриации (из плена, эмиграции и т. п.) . Репатриация (от лат. repatriate) — возвращение на Родину, организованное государственной властью. https://kartaslov.ru/значение-слова/репатриант