Медведева Н.А. Купцы Замятины

Среди самых известных и богатых семейств дореволюционного Режевского завода особое место занимает династия купцов Замятиных. С одной стороны, эта фамилия известна каждому, кто хоть сколько-то знаком с историей города, о Замятиных неоднократно писали местные краеведы[1]. Любой экскурсовод, а их в современном городе немало, без труда укажет вам на особняк и бывший торговый дом Замятиных. С другой стороны, никто никогда не видел их лиц, потому что история семьи в Реже закончилась более 100 лет назад.

Они словно канули в Лету, оставив городу здания, которые составляют его неповторимый архитектурный облик. Ведь без Замятиных не было бы на Орловой горе самого главного символа Режа – красавицы Иоанно-Предтеченской церкви. Что же это за люди, о которых хочется знать тем больше, чем старше становится Реж?

Двухэтажный жилой дом Замятиных и торговый дом «Замятин и К°»

на ул. Поповской в Режевском заводе. Начало ХХ века.

Фото из открытых источников интернета.

В центре республики Удмуртии, которую от Свердловской области отделяет Пермский край, есть село Алнаши. Сейчас в нём проживает немногим менее 7 тыс. жителей. В царской России в середине XIX столетия это было село на 62 двора[2], а в начале века и ещё меньше. Относилось оно тогда административно к Елабужскому уезду Вятской губернии. Населяли Алнаши вотяки. Так называли в те времена удмуртов. Лишь священник и диакон были русскими. У них была большая миссионерская задача – крестить вотяков в православную веру. Поэтому жители Алнашей в начале XIX века практически все в церковных документах именовались новокрещёными. И не имели фамилий. Для Урала это непривычно. Формирование фамилий здесь произошло раньше. Слишком пёстр был состав населения, обживающего с начала XVII века теперь родные для нас просторы древних Рифейских гор. Без фамилий вести учёт крестьян было бы крайне затруднительно.

Вот что можно прочитать в ревизских сказках Алнашевской волости о казённых новокрещёных мещанах из вотяков мужского и женского пола за 1834 г., хранящихся в архиве республики Татарстан: «Иван Прокопьев, 53 лет. У него сын Иван Иванов 30 лет. У Ивана Иванова сыновья, вновь рождённые, Андрей 10 лет, Николай 6 лет и Ефим 4 лет»[3]. Николаю и Ефиму была уготована яркая судьба. Они стали купцами с немалыми капиталами. Сами они и их дети верно служили России, оставив о себе замечательную память.

Удалось найти записи о рождении Николая и Ефима в метрических книгах, хранящихся в архиве республики Татарстан. Благодаря этому нам точно известны даты их появления на свет. Николай родился 1 мая 1827 г.[4], Евфимий – 13 октября 1828 г.[5] К слову сказать, их крестил священник Краснопёров и диакон по фамилии Замятин. Не от него ли впоследствии пошла фамилия у алнашских вотяков?

Ревизская сказка села Алнаши 1858 г. указывает, что семья уже носит фамилию, а Николай и Ефим женаты[6]. Жена Николая – Афимия Яковлева, дочери Александра и Ирина, сын Никита. У Ефима – жена Дарья Васильева, дочь Ирина. Но братья долго в родном селе не задержались. Поехали предприимчивые удмуртские крестьяне в поисках лучшей доли на восток России. Далее следы Николая мы обнаруживаем на Урале, а Ефима – в Иркутске.

Село Глинское Екатеринбургского уезда издавна имело славу торгового. Список населённых мест Пермской губернии 1875 г. указывает, что в селе 115 дворов, церковь и две ярмарки в год[7]. Краевед из села Глинского Максимова С. В. подчёркивает, что здесь при волостном правлении решения властей всегда носили прогрессивный характер, поощрялась торговля. Видимо, это и привлекло Николая Ивановича Замятина в старинном уральском селе. В метрических книгах Николаевской церкви села Глинского 1857-1880 гг. есть записи о рождении у крестьянина Вятской губернии Елабужского уезда села Алнаш Николая Иванова Замятина и его жены Евфимии Яковлевой сыновей Николая, Ивана, Евфимия, Ильи и Филагрия. Так зародилась знаменитая купеческая династия режевских Замятиных. Там же, в Глинском, венчалась старшая дочь Замятиных Александра, привезённая ещё из Алнашей, с крестьянином Сусанского завода Семёном Андреевичем Коростелёвым[8]. Судьбы дочерей Анны и Ирины остаются пока не изученными.

Николая Ивановича привлекал Режевской завод с более широкими возможностями торговли. Посёлок этот был значительно больше села Глинского, мастеровые и служащие завода имели более высокую покупательную способность. В 1861 г. отменили крепостное право, население получило в собственность земельные участки. Можно было продавать дома с усадьбами. Были продавцы – находились и покупатели. Свой первый дом Н. И. Замятин купил на улице Заключевской (ныне Пролетарской) у крестьянина Режевского завода Степана Константиновича Кузьмина с усадьбой 320 квадратных саженей земли[9], второй дом с усадьбой 368 квадратных саженей земли на улице Поповской (ныне Красноармейской) был куплен у Степана Григорьевича Потехина[10]. Так Замятины стали режевлянами. Но с селом Глинским связь они не порвали. Там позже был филиал Торгового дома «Замятин и К°», оказывалась материальная помощь местной школе.

Николай Иванович развернул продажи в лавке в центре посёлка. Она описывается по состоянию на 1886 г. среди заведений Захара Данилова, Ивана Карпенкова, Евдокима Кривоногова, Григория Четверкина, Ивана Ипатова и прочих как расположенная на торговой площади[11]. Видимо, дела его шли лучше, чем у конкурентов. Ведь история Режа знает только двух купцов второй гильдии – Н. И. Замятина и О. Т. Балакину, да ещё Я. Ф. Ушкова из села Черемисского. Остальные режевские торговцы так и не вышли из крестьянского сословия.

Переход Н. И. Замятина в купеческое сословие произошёл между 1880 и 1889 гг. Для этого торговец должен был приобрести недешёвое сословное купеческое гильдейское свидетельство. Справочник И. И. Симанова «Город Екатеринбург» 1889 г. указывает всего 14 купцов первой гильдии на весь уезд. А среди екатеринбургских купцов второй гильдии указаны Николай Иванович Замятин с женой Евфимией Яковлевной и их сыновья Иван Николаевич с женой Татьяной Максимовной и Филагрий Николаевич[12]. Почему купцы именовались екатеринбургскими? Дело в том, что свидетельство на право торговли выдавалось только в городах, а жить они могли где угодно. В 1912 г. сведения о нём были внесены в справочник «Вся Россия»[13].

Николай Иванович Замятин был ещё и общественно активным человеком, оставил о себе память как благотворитель. С 1878 г. и, как минимум, до 1887 г. он был попечителем Глинского земского начального училища[14], в 1881 г. – Режевского начального народного училища[15]. В 1887 г. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» писали, что Н. Замятин избран старостой Богоявленской церкви на три года[16]. Сведения эти, конечно, неполные и обрывочные. Наверняка церковным старостой Н. И. Замятин был очень долго. В 1911 г. он получил архипастырское благословение с выдачей грамоты за пожертвование в Богоявленскую церковь Режевского завода драгоценного потира с дискосом[17]. Когда на Орловой горе возводили новую церковь Иоанна Предтечи, была собрана большая сумма в размере около 40 тыс. руб. В ней был значительный вклад Николая Ивановича Замятина.

Здание Богоявленского храма со снесёнными куполами. Возле алтаря ещё видны захоронения. 1920-е гг. Фото из открытых источников интернета.

Он скончался в преклонном возрасте 24 мая 1912 г. и за особые заслуги перед епархией был похоронен возле алтаря Богоявленского храма[18]. Его здание после установления советской власти постигла никем не предполагаемая участь. Его превратили в Дом социалистической культуры[19], затем передали школе агрономов. Скорее всего, надземная часть захоронений возле храма была уничтожена в этот период. А в 1963 г. здание Режевского сельскохозяйственного техникума было расширено в четыре раза, к нему с трёх сторон построили новые части, добавили ещё один этаж[20]. В этот момент и подземная часть захоронений, видимо, была разорена во время копания котлованов под фундамент. Кости захороненных в лучшем случае покоятся под фундаментом, а в худшем были просто выброшены. Так Реж перечеркнул память о самом главном благотворителе в своей дореволюционной истории.

Вместе с торговлей поднималась на ноги и замятинская семья. Предприимчивость стала фамильной чертой характера. Нам известно шесть сыновей Николая Ивановича. О каждом сохранились сведения в периодической печати и архивных источниках начала ХХ века.

Николай Николаевич родился в селе Глинском 11 мая 1857 г.[21] В архивных источниках именуется мещанином города Ирбита[22], хотя жил он в Режевском заводе. Здесь та же самая причина, что и у купцов. Мещане регистрировались только в городах независимо от места их фактического проживания. О роде занятий Николая Николаевича нам ничего не известно. Умер он до 1918 г., его жена Ольга Ивановна – в 1918 г. Их дочь Анна в 1904 г. вышла замуж в одну из самых состоятельных семей Режевского завода – Меньщиковых.

Сын Николая Николаевича, тоже Николай, родившийся в 1889 г., окончил Киевский университет, служил в Екатеринбургском окружном суде кандидатом на должности[23]. Видимо, с началом 1-й мировой войны окончил ещё и Казанское военное училище. Служил в чине подпоручика 149-го запасного пехотного полка. В белых войсках Восточного фронта; на 4 ноября 1918 г. в составе 6-го стрелкового полка, на 11 декабря 1918 г. делопроизводитель полкового суда 46-го Исетского стрелкового полка[24]. Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Возможно, как и многие, отступавшие с колчаковской армией, погиб в Сибири. Среди русских эмигрантов в Китае его имя нами пока не обнаружено.

Иван Николаевич Замятин родился в селе Глинском 27 ноября 1862 г.[25] Торговал бакалеей, колониальными товарами и мануфактурой в Ирбитском заводе одноимённого уезда[26] (ныне посёлок Красногвардейский Артёмовского района). Как и все Замятины, он не оставался в стороне от общественной деятельности. На протяжении ряда лет был членом Ирбитского уездного раскладочного присутствия[27], казначеем Общества вспоможения бедным в Ирбитском заводе[28]. На его средства был построен пристрой к церковно-приходской школе. По легенде, сохранившейся в посёлке Красногвардейском, Замятин заступился за приговорённого белыми к расстрелу жителя посёлка и спас ему жизнь, а затем был взят в заложники красными, но бежал в Нижнем Тагиле из-под стражи и отступил с армией Колчака[29].

Его дом сохранился, занят сейчас Администрацией посёлка. Рядом стоит замятинская скобяная лавка. В ней по-прежнему расположен магазин. Неподалёку от усадьбы купца есть ключ с прозрачной водой, который называется Замятинским.

Дом купца Ивана Николаевича Замятина в Ирбитском заводе.

Ныне здание Администрации пос. Красногвардейского.

На заднем плане справа скобяная лавка Замятина. 2023 г.

Фото предоставлено краеведом Бороздиным К. А. (пос. Красногвардейский).

Сын Ивана Николаевича, Иван, получил высшее образование. В 1917 г. служил инженером-механиком Верхнетуринского завода Верхотурского уезда[30]. Во время Гражданской войны эвакуировался с белыми в Сибирь. Впоследствии вынужден был вернуться. С 1922 г. работал механиком Уфалейских и Каслинских заводов, заместителем главного инженера, главным инженером строительного управления «Уралсельмаша»[31]. В 1931 г. он жил на станции Вешняки Московско-Казанской железной дороги, работал помощником начальника управления капитального строительства треста «Союзсельмаш». Инженеры нужны были и советской власти. Но классовая мясорубка работала исправно. Иван Иванович Замятин был арестован и осуждён к 10 годам концлагерей[32].

Вот что писал о его дальнейшей судьбе краевед В. В. Токарев: «К счастью, 10 лет концлагерей ему заменили ссылкой на Урал на тот же срок. Толковый специалист работал главным механиком в Пышминском электролитном заводе, консультировал дипломные проекты в Горном институте. Но в 1939 г. он оказался в Нижнетуринской тюрьме: «Замятин настроен резко антисоветски, недоволен политикой Советской власти, причастен к разведдеятельности одного из иностранных государств и т. д.». И тут Ивану Ивановичу повезло второй раз: его жена Семёнова Елизавета Фёдоровна, стенографистка, послала страстное письмо в защиту мужа и, возможно, поэтому появляется постановление Особого Совещания (1940 г.): «Протокол допроса Замятина составлен в отсутствие обвиняемого и не соответствует действительности. Поэтому арестованного Замятина, содержащегося в тюрьме города Свердловска, из-под стражи освободить и водворить в административную ссылку»[33].

Иван Иванович Замятин далее жил в Свердловске. Ушёл из жизни в 1973 г., похоронен на Сибирском кладбище.

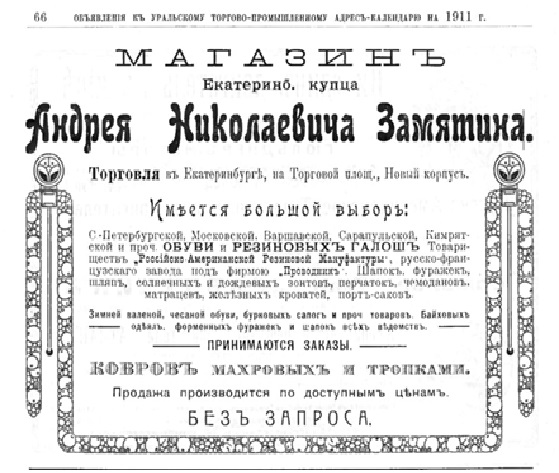

Дата рождения Андрея Николаевича Замятина нам неизвестна. Он отслужил срочную службу в царской армии, вернулся в чине фельдфебеля[34]. Начал свою деятельность в Режевском заводе, где занялся виноторговлей[35]. Об этом свидетельствуют Уральские торгово-промышленные календари. К 1906 г. перебрался в уездный город Екатеринбург, где преуспел в продаже обуви и головных уборов[36]. При этом торговля вином в Режевском заводе у Андрея Николаевича продолжала оставаться ещё как минимум до 1913 г.[37] Как и отец, он был купцом второй гильдии. Оставил память о себе как человек с активной жизненной позицией и как благотворитель. В Режевском заводе он был старостой Богоявленской церкви, в 1898 г. купил для храма новые металлические хоругви[38], вложил средства в ремонт, подновление и очистку иконостаса в сумме 1300 руб.[39] Был членом-сотрудником Императорского Палестинского общества[40], гласным Екатеринбургской городской Думы в 1910-1913 гг.

В Екатеринбурге был членом городского раскладочного присутствия[41], присутствия по квартирному налогу[42], действительным членом общества охотников конского бега[43], членом попечительского совета Александровской богадельни[44], членом попечительского совета второго городского четырёхклассного училища[45]. Вестник Оренбургского учебного округа писал: «За усердную и полезную деятельность по учреждениям Министерства Народного Просвещения всемилостивейше пожалован на 1 января 1915 г. медалью с надписью «за усердие» для ношения на шее серебряною на Владимирской ленте – почётные смотрители высших начальных училищ: Екатеринбургского первого – второй гильдии купец Андрей Замятин»[46]. Жил А. Н. Замятин в Екатеринбурге в собственном доме на Покровском проспекте № 27[47]. О его семье и судьбе после революции нам ничего не известно.

Ефимий Николаевич Замятин родился в селе Глинском 30 марта 1865 г.[48] Вёл торговлю в Нижнесалдинском заводе Верхотурского уезда. Среди других Замятиных сведения о нём встречаются в Уральских торгово-промышленных календарях, куда попадали предприниматели с годовым доходом не менее 2,5 тыс. руб. Он был членом Нижнетагильской организации торгово-промышленной партии Российской империи[49]. Продавал мануфактуру[50], затем стал преуспевать в виноторговле[51]. Его лавка с просторным рейнсковым погребом общей площадью около 370 м2 располагалась на одной из самых старых улиц Нижнесалдинского завода – Тагильском тракте (ныне улица Карла Маркса) в доме № 3. После революции дом был национализирован и использовался под коммунальные квартиры, потом в нём располагался рабфак, ОСОАВИАХИМ, с 1940 г. – военкомат, с 1956 г. – музыкальная школа. В 1990-е гг. здание по причине ветхости было разобрано, территория дома стала частью парка Металлургов[52]. О семье Ефимия Николаевича и его судьбе после революции нам ничего не известно.

Лавка купца Ефимия Николаевича Замятина (в центре)

на Тагильском тракте в Нижнесалдинском заводе. Начало ХХ века.

Фото из фондов музея истории Нижнесалдинского металлургического завода.

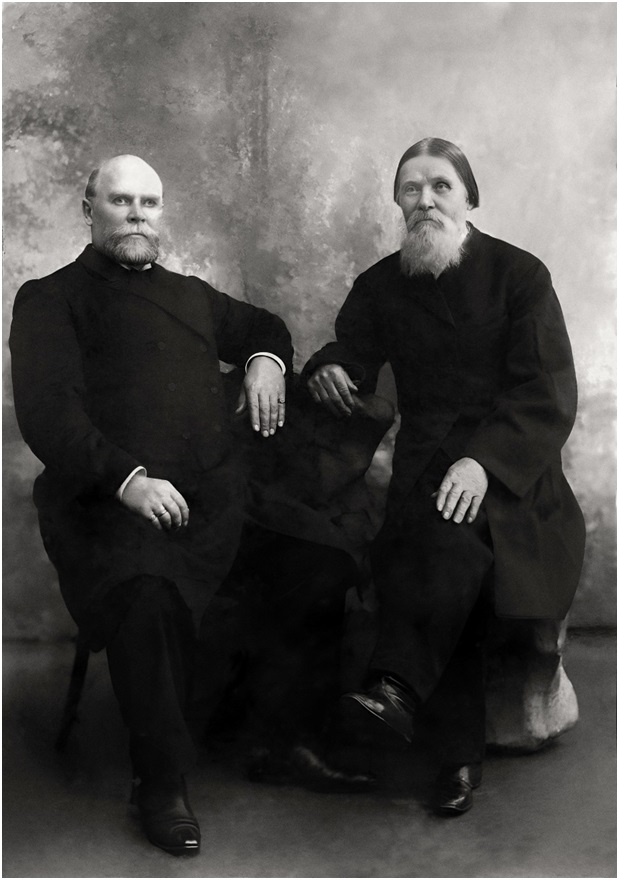

Илья Николаевич (слева) и, предположительно, Иван Николаевич (справа) Замятины. 1910-е гг. Фото из архива Замятина С. С. (г. Москва).

Два младших сына замятинской семьи остались в Режевском заводе, стали прямыми продолжателями дела своего отца.

Илья Николаевич Замятин родился в селе Глинском 16 июля 1866 г.[53] В известных нам документах именовался «екатеринбургский купеческий сын». По состоянию на 1913 г. он имел торговую лавку в Режевском заводе, платил налог в размере 256 руб.[54] Илья Николаевич выделял материальные средства на развитие школ, отмечен как член Общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде в 1902 г. и 1903 г.[55]

К счастью, известны ныне живущие потомки Ильи Замятина. Его первая жена Клавдия Васильевна ушла из жизни в 1902 г. А в 1904 г. во втором браке с Марией Яковлевной родился сын Сергей. Его восприемницей была Ирина Николаевна Бороздина, имевшая торговое заведение в Режевском заводе.

Дети из состоятельных режевских семей для получения образования разъезжались в окрестные гимназии – в Екатеринбург, Алапаевск, Ирбит. Сергей учился в Ирбитской мужской гимназии. В семейном архиве сохранился снимок того времени, датированный 1916 г. На пряжке ремня юного Серёжи читаются буквы ИГ. Сделан снимок в импровизированном фотоателье на фоне ширмы в одном из ирбитских дворов.

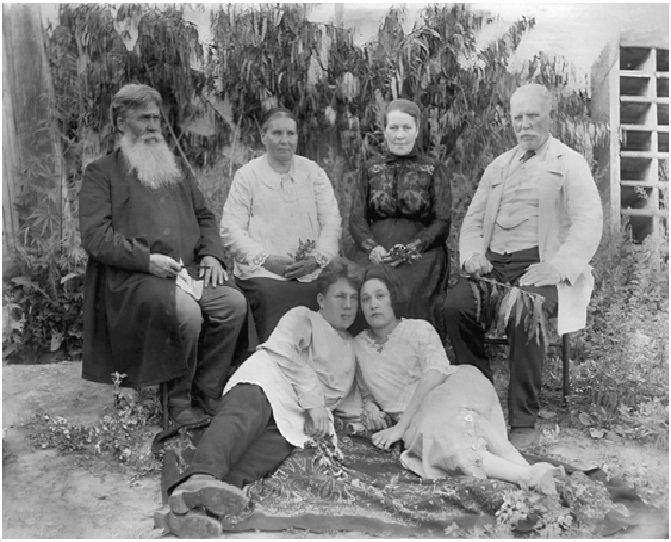

Что случилось с Сергеем и его родителями сразу после революции, нам доподлинно не известно. Видимо, с белыми они дошли до Томска, где и остались на некоторое время. Затем переселились в Екатеринбург. Но в 1939 г. Сергей Ильич приехал с семьёй в Москву и стал работать на фабрике «Серп и Молот». Семья обосновалась в посёлке Жаворонки Одинцовского района Московской области. Туда же приехал Илья Николаевич с Марией Яковлевной.

Сергей Ильич Замятин – ученик Ирбитской мужской гимназии. 1916 г.

Фото из архива Замятина С. С. (г. Москва).

Справа сидят Замятины Мария Яковлевна и Илья Николаевич.

Лежат Сергей Ильич и его жена Мария Филипповна Киндсфатер (Замятина).

Томск. 1925 г. Фото из архива Замятина С. С. (г. Москва).

У Сергея Ильича было два сына. Старший Александр долго работал в Министерстве внешней торговли СССР, постоянно ездил по загранкомандировкам, специализировался по франкоязычным странам. Несколько лет он с семьёй прожил в Бельгии, в Брюсселе. Младший сын Сергей Сергеевич занимал руководящие должности в Министерстве сельского хозяйства СССР, тоже много ездил внутри страны. Сейчас в Москве живут сыновья Сергея Сергеевича. Старший Алексей много лет работал заместителем генерального директора кондитерско-булочного комбината «Черёмушки», младший Сергей в настоящее время – помощник главы холдинга.

Филагрий Николаевич Замятин родился в селе Глинском 6 января 1868 г.[56] Отец записал его в купеческое свидетельство ещё в 1889 г. При этом он отслужил срочную службу в царской армии, вернулся в чине унтер-офицера. Торговал Филагрий Замятин успешно. В 1909 г. в Нейво-Алапаевском заводе он отмечен как виноторговец[57], в 1911 г. к этому добавляется торговля мануфактурой в Режевском заводе, появляется торговый дом «Замятин и К°» с филиалом этого заведения в сёлах Черемисском, Глинском, Липовском[58]. Был филиал и в селе Шогринском Ирбитского уезда. Юридическая собственность торгового дома нам точно не известна. Возможно, туда вкладывались капиталы нескольких братьев. При этом на старых фото видно, что на торговом доме в Режевском заводе написано имя только Филагрия Замятина. По состоянию на 1913 г. Филагрий владел винной лавкой с 342 руб. годового налога, торговой лавкой с 983 руб., ренсковым погребом с 187 руб., пивной лавкой с 194 руб. налога[59].

Филагрий Николаевич отличался исключительно активной жизненной позицией, как и его брат Андрей. «Екатеринбургские епархиальные ведомости» в 1912 г. сообщали, что Ф. Н. Замятин избран в состав церковно-приходского попечительства[60].

В 1915 г. Его Преосвященством, Преосвященнейшим Серафимом, Епископом Екатеринбургским и Ирбитским, преподано архипастырское благословение, с выдачей установленного свидетельства прихожанину Богоявленской церкви Режевского завода, Екатеринбургского уезда, Филагрию Николаеву Замятину за пожертвование им в означенную церковь двух священнических и диаконского облачений, а также шёлковой завесы для царских врат[61], в общем на сумму свыше 300 руб.[62]

В 1914 г. «Вестник Оренбургского учебного округа» писал: «Награждён ко дню Святой Пасхи серебряною нагрудною медалью с надписью «За усердие» на Станиславской ленте почётный блюститель Режевского начального училища Екатеринбургского уезда из мещан Филагрий Замятин»[63].

Ратуя за развитие образования в Режевском заводе, Филагрий Николаевич дал прекрасное образование и своему сыну Андрею. Он окончил Московский коммерческий институт (ныне Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова), идя по стопам отца и деда. Но с началом 1-й мировой войны пошёл учиться в Тифлисскую школу прапорщиков, а затем воевал в Гражданскую войну на стороне белых в чине поручика и был арестован в Режевском заводе красноармейцами[64]. Дальнейшая судьба Филагрия Николаевича и его семьи нам неизвестна.

Двухэтажный особняк Замятиных и торговый дом «Замятин и Ко» рядом с ним на улице Красноармейской (бывшей Поповской) по некоторым данным был построен братьями Филагрием и Ильёй после большого пожара 1903 г. в их лавке, когда удалось получить значительную сумму денег от страховой компании.

Новое здание торгового дома было обустроено по последним требованиям. Оно было каменным. Складские помещения находились в цокольном этаже. Для перемещения товара были оборудованы специальные спуски с приямками. Они хорошо видны на старых снимках, но до нашего времени не сохранились. Видимо, покупательский спрос в Режевском заводе значительно упал с закрытием предприятия в 1911 г. В том же здании торгового дома предприимчивые братья в 1915 г. открыли первый в Режевском заводе кинотеатр «Заря». Это было веяние нового времени. Первые фильмы были немыми. Сеансы проходили в музыкальном сопровождении на пианино. Этот инструмент после революции оказался единственным в посёлке и был национализирован вместе с кинотеатром. Фильмы там показывали, судя по разным источникам, до 1924 г. или до 1927 г. Далее здание было передано профтехшколе, которая готовила кадры трактористов. Затем там разместился городской хлебозавод. Позже – трест «Режстрой». В настоящее время в здании располагаются офисы различных организаций, используется и цокольный этаж.

Рядом с торговым домом Замятины построили жилой каменный особняк в два этажа с подвалом и красивым деревянным балконом справа (ныне улица Красноармейская № 10). Он после национализации тоже видел много разных хозяев. В 1927 г. в нём размещался райком ВКП(б)[65]. Долгое время там располагалась пельменная на втором этаже, кулинарный магазин – на первом. Документы Бюро технической инвентаризации указывают, что в начале 1960-х гг. там была произведена реконструкция, в ходе которой разобрали деревянный балкон, сделан вместо него пристрой.

К 1987 г. здание пришло в упадок. Подвал был затоплен поверхностными водами. Стены имели трещины до одного метра. Требовалась частичная замена потолочных балок, стопроцентная замена труб системы водоснабжения и отопления. Здание было признано негодным к использованию для производственных нужд. Учреждения общественного питания оттуда съехали. В нём разместилось общество рыболовов и охотников, и позднее открыт частный музей природы. Его в 1988 г. создала уникальная женщина – охотовед и таксидермист Тамара Алексеевна Русакова. Второй этаж дома был отдан под экспозицию, в которой было 68 чучел животных, населяющих Урал[66]. К сожалению, в 2004 г. музей пришлось закрыть, так как денег на его содержание не было. Небольшая часть его экспозиции теперь передана в Режевской исторический музей.

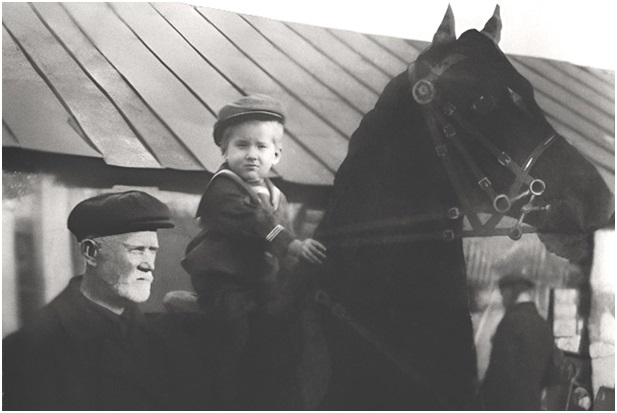

Илья Николаевич Замятин с внуком Сергеем Сергеевичем.

1931 г. Место съёмки неизвестно. Фото из архива Замятина С. С. (г. Москва).

Сейчас в доме по-прежнему располагается Режевское общество охотников и рыболовов. При этом бо́льшая часть площадей занята различными магазинами. Казалось бы, уже ничего не может в нём напоминать о былых хозяевах. Но в 2018 г. при косметическом ремонте одной из комнат на стене проступила очень красивая декоративная роспись. Неравнодушный человек, краевед Елена Валерьевна Минеева привлекла к этому факту внимание городской общественности, появилась статья С. Б. Панова в газете по этому поводу[67]. К сожалению, роспись затем была забелена. Но не сбита со стены, стало быть, память о Замятиных живёт в их доме.

А мы возвращаемся к началу нашего рассказа. Известно, что в середине XIX века два брата Замятиных уехали из Алнашей в поисках лучшей жизни. История жизни Николая и его потомков связана с Режом. А что стало с Ефимием?

Его следы нашлись в старинном сибирском городе Иркутске. Вот что пишет о нём Иркипедия: «Иркутский купец первой гильдии. В Иркутск прибыл в 1845 г. (по другим данным – в 1871 г.). С 1874 г. числится в составе иркутского купечества. Расцвет его коммерческой деятельности приходится на конец ХIХ века. Крупный домовладелец: в 1894 г. принадлежащие ему каменные и деревянные дома в различных частях города были оценены в 47 601 руб. Имел усадьбу на улице Пестеревской, купленную в 1888 г. у купца М. Г. Кащецина и состоящую из каменного двухэтажного дома, каменного двухэтажного магазина с кладовыми и подвальным этажом, деревянной кухней, каменными двухэтажными службами. В 1900 г. строения в усадьбе были оценены в 70 тыс. руб. В 1901 г. им был построен дом на улице 6-й Солдатской. Имел каменный дом на улице Большой (ныне ул. К. Маркса № 21). Держал в Иркутске магазин готовой обуви, занимался сбытом кожевенного товара. Имел прямые связи с ведущими российскими ярмарками: Кунгурской, Нижегородской, Варшавской и другими.

Гласный Иркутской городской думы 1877-1880, 1889-1897 гг. Служил кандидатом в члены торговой депутации (1877). Неизменный член попечительного Совета женской гимназии (1894-1903), староста Кафедрального собора (1892), староста Чудотворской церкви (1893), старшина Общественного собрания, член попечительного совета Иркутского Детского сада (1891), член по назначению попечительства Промышленного училища (1895), кандидат в попечители Сиропитательного дома Е. Медведниковой (1895) и в попечители Сиропитательно-ремесленной школы (1895). Неоднократно жертвовал на нужды благотворительных обществ, создание «Дома трудолюбия» (1898). В 1893 г. им для Чудотворской церкви Иркутска была выписана с Афона икона Воскресения Христова. В 1897 г. пожертвовал 800 руб. на строительство иркутского театра»[68].

Не только Ефимий Иванович, но и оба его сына Иван и Семён были известными купцами и благотворителями. В частности, про Ивана Ефимовича Иркипедия пишет: «Придерживался либеральных взглядов, публично высказывался о переустройстве государства. С 11 марта 1894 г. – член попечительского совета Иркутского промышленного училища. В 1900-1909 гг. – член попечительского совета Иркутской женской И. С. Хаминова гимназии. Член комиссий: по рассмотрению обязательных постановлений думы; по ревизии городского ломбарда за 1898 г. С 1901 г. – староста Казанского кафедрального собора. В 1905 г. председательствовал в общественном собрании Иркутска.

Дом Замятина на 6-й Солдатской улице в г. Иркутске.

Открытка начала ХХ века из открытых источников интернета

За участие в составлении записки в Совет министров и руководящую роль в либерально настроенном общественном собрании был приговорён к месячному аресту, однако оправдан. С 1907 г. – член учётного комитета банка Е. Медведниковой. В 1908 г. – член попечительского совета Иркутского детского сада. Отказался от звания гласного по собственному желанию. Был награждён серебряными медалями для ношения на шее на Станиславской и Аннинской лентах». Семён Ефимович отмечен как член-учредитель Общества взаимного кредита[69], казначей попечительского совета школы «Детский сад» г. Иркутска[70]. Он тоже избирался гласным Иркутской думы. Таким образом, иркутские Замятины снискали себе славу купцов и благотворителей, как и режевские. Их след, по-видимому, также затерялся после 1917 г. Их дома и один из магазинов по-прежнему украшают историческую часть Иркутска.

Такова история купеческих семей Замятиных, оставивших заметный след в экономической и культурной жизни городов, в которых им пришлось жить в дореволюционной России. Очень хочется найти ещё потомков этого рода, чтобы составить полную картину их замечательной деятельности. Но даже то, что удалось узнать о Замятиных на сегодняшний день, даёт полное основание заявить, что они были замечательными и достойными гражданами своей родины, которая не вправе о них забывать.

Статья представлена на XX региональной НПК «Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 15.02.2025 г

[1] Токарев В. В. Правда и вымысел о купцах Замятиных // Режевская старина. – Реж, 2021. – Вып. 10. – С.13-14.

[2] Списки населённых мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. Вып. 10 : Вятская губерния : . по сведениям 1859-1873 гг. / обраб. ред. Е. Огородниковым ; сост. и изд. Центр. стат. ком. М-ва внутр. дел. 1876. – С.194.

[3] Ревизские сказки Алнашевской волости о казённых новокрещёных мещанах из вотяков мужского и женского пола 1834 г. ГАРТ. Ф.3. Оп.2. Д.528. Лл.147об.-148.

[4] Метрическая книга Троицкой церкви села Алнаш 1827 г. ГАРТ. Ф.992. Оп.1. Д.132. Л.366.

[5] Метрическая книга Троицкой церкви села Алнаш 1828 г. ГАРТ. Ф.992. Оп.1. Д.134. Л.403.

[6] Ревизская сказка Вятской губернии Елабужского уезда Алнашевской волости села Алнаши 1858 г. ГАРТ. Ф.3. Оп.2. Д.571. Лл.258об.-260.

[7] Списки населённых мест Российской империи, / составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург : Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел, 1861-1885. – 31: Пермская губерния. – 1875. – С.87.

[8] Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1873 г. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.254. Лл.143об.-144.

[9] Уставная грамота Режевского завода 1862 г. (копия). Фонды Режевского исторического музея. РИН 3279. Л.150.

[10] Там же. Л.128.

[11] Планы сёл и деревень Екатеринбургского уезда. ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.587.

[12] Город Екатеринбург: Сборник историко-статистических и справочных сведений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду. С планами г. Екатеринбурга и его выгона и 10-ю таблицами чертежей / Издание Екатеринбургского городского головы И. И. Симанова. – Бесплатное приложение к еженедельной газете «Екатеринбургская неделя» на 1889 г. – Екатеринбург: Типография «Екатеринбургской недели», 1889. – С.552.

[13] Вся Россия. Статистико-экономическое описание Империи. Европейская Россия. Ч.7. М. Издание А. С. Суворина, 1912. – С.3053.

[14] Дополнения к статистическим таблицам по училищам Екатеринбургского уезда за 1885/6 и 1886/7 учебные годы. – Екатеринбург: Типография П. Я. Сапожникова, 1887. – С.36.

[15] Свидетельство об окончании курса Режевского начального народного училища Долгорукова Е. И. Фонды Режевского исторического музея. РИО 4851.

[16] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1887. № 9. 7 февр. ОО. С.202.

[17] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1911. № 36. 4 авг. ОО. С.331.

Потир – сосуд в виде глубокой чаши на ножке с широким основанием, используемый в богослужении на литургии для совершения таинства причащения.

Дискос – небольшое блюдо на особой подставке, на которое во время литургии полагаются частицы просфор, вынутые на проскомидии (части литургии).

[18] Метрическая книга Богоявленской церкви Режевского завода 1911-1912 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.11. Д.196. Лл.309об.-310.

[19] 15 клубов, 15 изб-читален, 45 Красных уголков // Большевик. – Реж, 1933. – 7 нояб. – С.4.

[20] [Фоторепортаж о реконструкции здания Режевского сельскохозяйственного техникума] // Искра. – Алапаевск, 1963. – 20 нояб. – С.4.

[21] Метрическая книга Николаевской церкви Глинской слободы 1857 г. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.158. Л.543об.

[22] Метрическая книга Богоявленской церкви Режевского завода 1905 г. ГАСО. Ф.6. Оп.18. Д.659.

[23] Адрес-календарь Пермской губернии на 1914 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. Типо-Литография Губернского правления. – С.46.; То же на 1915 г. – С.50.; То же на 1916 г. – С.53.;

[24] Волков С. В. База данных «Участники Белого движения в России» / д. и. н. С. В. Волков. Текст : электронный // Официальный сайт историка С. В. Волкова. – URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/2_baza_beloe_dvizhenie_abc-08.htm (Дата обращения 31.12.2023).

[25] Метрическая книга Николаевской церкви Глинской слободы 1862 г. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.191. Л.606об.

[26] Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1909 г.: Пермская, Оренбургская, Уфимская и Вятская губернии – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.342, 343.; То же на 1911 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1910]. – С.337.; То же на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.381.

[27] Адрес-календарь Пермской губернии на 1912 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. Типо-Литография Губернского правления. – С.56.; То же на 1913 г. – С.39.

[28] То же на 1916 г. – С.75.; То же на 1917 г. – С.82.

[29] Сведения предоставлены краеведом Бороздиным К. А. (пос. Красногвардейский).

[30] Адрес-календарь Пермской губернии на 1917 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. Типо-Литография Губернского правления. – С.47.

[31] Москвина Р. Т., Калистратова Н. С. Особенности историко-правового анализа рассекреченных документов из архивов ФСБ // Проблемы истории общества, государства и права сборник научных трудов. Вып. 10. Издательство УрГЮУ, Екатеринбург, 2020. – С.328-329.

[32] Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской области. Т.3. Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий». 2001. – С.111.

[33] Токарев В. В. Ещё раз о Байбородиных // Новости Режа. – 2011. – 28 окт. – С.13.

[34] Метрическая книга Богоявленской церкви Режевского завода 1892 г. ГАСО. Ф.6. Оп.7. Д.201. Л.209об.

[35] Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1903 г. Пермь: Изд. А. Л. Вершовой, 1902. – С.93.; То же на 1906 г. – Пермь: Изд. А. Л. Вершовой, 1906. – С.300.; То же на 1909 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.330.

[36] Токарев В. В. О выборах и выборщиках Режевского завода 1906-1909 гг. // Новости Режа. – 2012. – 16 марта – С.12.

[37] Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.360.

[38] Хоругвь – принадлежность церковного украшения, укреплённое на длинном древке большое полотнище с изображением святых.

[39] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1898. № 24. 16 дек. НО. С.666-667.

[40] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1899. № 22. 16 нояб. ОО. С.603-604.

[41] Адрес-календарь Пермской губернии на 1907 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. Типо-Литография Губернского правления. – С.49.; То же на 1908 г. – С.49.

[42] То же на 1909 г. С.84.

[43] Токарев В. В. Режевляне и «Общество охотников конского бега» // Новости Режа. – 2009. – 4 сент. – С.10.

[44] Адрес-календарь Пермской губернии на 1910 г. Издание Пермского губернского статистического комитета. Пермь. Типо-Литография Губернского правления. – С.222.; То же на 1911 г. – С.247.

[45] То же на 1912 г. – С.48.

[46] Вестник Оренбургского учебного округа / ред. М. А. Миропиев. – Уфа : Электрическая Типо-Литография Товарищества Ф. Г. Соловьёв и К°, 1915 – № 2. – 1915. – С.127.

[47] Весь Екатеринбург и горнопромышленный Урал : торгово-промышленный справочник. 1912 г. Год издания III / издания Л. Я. Френкель. – Екатеринбург : Электро-типография А. Р. Вельц, 1912. – С.11.

[48] Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1863-1865 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.205. Л.388об.

[49] Книга негильдейских торговых предприятий, подлежащих раскладочному сбору по Верхотурскому уезду. ГАПК. Ф.111. Оп.2. Д.387. Л.124.

[50] Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1899 г. – Пермь: Изд. А. Л. Вершовой, 1899. – С.131.

[51] Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1909 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.314.;

Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1911 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1910]. – С.288.;

Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.324.

[52] Информация предоставлена заведующей Музеем истории Нижнесалдинского металлургического завода Упоровой М. А. и специалистом Нижнесалдинского краеведческого музея им. А. Н. Анциферова Журавлёвым О. С.

[53] Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1866-1868 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.237. Л.48об.

[54] Екатеринбургская земская управа. Сведения о жилых домах, торгово-промышленных заведениях и других предприятиях, подлежащих обложению земским собранием в 1914 г. ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.478. Т.1. Л.267.

[55] Отчёт Общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде за 1902 г. Екатеринбург. Типография газеты «Уральская жизнь». 1903. – С.40.;

Отчёт Общества попечения о начальном образовании в Екатеринбурге и его уезде за 1903 г. Екатеринбург. Типография газеты «Уральская жизнь». 1904. – С.55.

[56] Метрическая книга Николаевской церкви с. Глинского 1866-1868 гг. ГАСО. Ф.6. Оп.1. Д.237. Л.311об.

[57] Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1909 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1908]. – С.314.

[58] То же на 1911 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1910]. – С 288, 321, 322.; То же на 1913 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1912]. – С.324, 364, 365.; То же на 1914 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1913]. – С.426, 427.; То же на 1915 г. – Пермь: Изд. С. С. Вершова, [1914]. – С.429, 430.

[59] Екатеринбургская земская управа. Сведения о жилых домах, торгово-промышленных заведениях и других предприятиях, подлежащих обложению земским собранием в 1914 г. ГАСО. Ф.18. Оп.1. Д.478. Т.1. Лл.267-267об.

[60] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1912. № 9. 26 февр. ОО. С.127.

[61] Царские врата́ – двустворчатые двери напротив престола в алтаре в православном храме.

[62] Екатеринбургские епархиальные ведомости. 1915. № 36. 6 сент. ОО. С.486-487.

[63] Вестник Оренбургского учебного округа / ред. М. А. Миропиев. – Уфа : Электрическая Типо-Литография Товарищества Ф. Г. Соловьёв и К°, 1914 – № 3. – С.255.

[64] Токарев В. В. Реж в годы Гражданской войны // Режевская весть. – Реж, 2007. – 2 авг. – С.7.

[65] Королёва Т., Тарабаев А. В. Родная улица моя… // Правда коммунизма. – Реж, 1978. – 11 июля. – С.3.

[66] Перфильева С. К. Музей природы города Режа // Хранители памяти. – Екатеринбург, 2001. – Вып. 2 (спец.): мат-лы регион. семинара «Живой музей уральской глубинки в диалоге веков», 21-22 сент. 2000 г. – С.37.

[67] Панов С. Б. Культурный слой // Новости Режа. – 2018. – 16 фев. – С.7.

[68] Замятин Ефимий Иванович // Иркипедия : Энциклопедия и новости Приангарья : сайт. – URL: http://irkipedia.ru/content/zamyatin_efimiy_ivanovich (Дата обращения 31.12.2023).

[69] Отчёт Иркутского общества взаимного кредита за 1915 г. Иркутск. Тип. Иркутского Т-ва Печатн. дела. 1916. – С.6.

[70] Справочная книжка Иркутской губернии 1912 г. Иркутск. Иркут. губ. стат. ком. 1912. – С.267.