Пермякова Н.Н. Жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить

«И даром думают, что память

Не дорожит сама собой,

Что ряской времени затянет

Любую боль,

Любую боль…»

Александр Твардовский

Говорят, что время лечит. Не знаю, может, и правда, когда-то затянутся шрамы, нанесённые войной. Только до сих пор болит душа и лежит тяжёлым грузом на сердце. Болит потому, что жива память о родных, которые погибли, так и не встретив весну Победы.

Истина о войне складывается из различных правд. Она у каждого своя. Моё представление о войне сложилось в раннем детстве. Ещё маленькой я убегала и пряталась в соседней комнате, когда по телевизору раздавались взрывы и стрельба. Мне было как-то по-детски страшно. Шли годы и, живя под мирным небом, это чувство постепенно притупилось. Но моя бабушка, Чемякина (Кошкарова) Наталья Николаевна не переставала плакать, если говорили или показывали что-нибудь о войне. Особенно тяжело ей было смотреть фильм «Баллада о солдате». Я её, конечно же, спрашивала почему. В ответ она говорила: «ничего-ничего, внучка, это я так, вспомнила просто…». Не принято было чувства свои наизнанку выворачивать. Видно, много бабушка не успела нам рассказать. Лишь недавно мне открылась причина особого отношения бабушки к этому фильму. Об этом чуть позже.

То, что у бабушки Наташи был сын, который погиб на фронте, я знала. Но на этом знания заканчивались. Хотя, когда мне было три года, мы ездили на его могилу в Смоленскую область. От этой поездки у меня только и осталось воспоминаний, как спуск в метро. Длинная уходящая куда-то далеко вниз движущаяся лестница, страх ступить на неё, шум, бесконечный поток людей. И то, как бабушка боялась меня отпустить, крепко держа за руку и, отталкивая мужчину, который вызвался нам помочь спуститься на эскалаторе. Она, почему то, была уверена, что он хочет меня украсть и готова была отдать любую скромную свою поклажу, только чтоб меня не отобрали. Это всё, что врезалось в мою детскую память.

Ни то, как мы приехали к братской могиле, где захоронен мой дядя. Ни то, как плакали мама и бабушка, склоняясь над ней. Ни то, как нас встретили местные жители… Не запомнила. Всё стёрлось. Ушло.

Мало кто в молодые годы интересуется своей родословной. Факты, истории своей семьи бесследно исчезают. Исчезают потому, что просто уходят люди, которые могут поделиться воспоминаниями с новым поколением.

К их числу, к сожалению, относилась и я. Нет, я всегда гордилась своей бабушкой, скромной труженицей, которая пережила становление советской власти, тяжёлые военные годы, трудилась в колхозе. Её жизнь мне казалась интересной и насыщенной. Гордилась дядей, погибшим на фронте (ведь он погиб за Родину!). С детства у меня, почему то, было особое отношение к теме Великой Отечественной войны. Но осознание того, какой силой духа, стойкостью, выносливостью обладали мои родные, какие лишения они преодолели, пришло гораздо позже.

Я стала приставать с расспросами к своей маме Марии Алексеевне Симаковой (Чистяковой), искать любую информацию, которая пролила бы свет на историю моей семьи. Начала я со сбора сведений о своём дяде, погибшем во время Великой Отечественной войны. Какие-то факты его биографии были известны, какие-то стали открытием не только для меня, но и для мамы.

Мой дядя, Чемякин Аркадий Борисович, родился 21 июля 1923 года в деревне Тукманное Чашинского района, в то время Челябинской, ныне Курганской области.

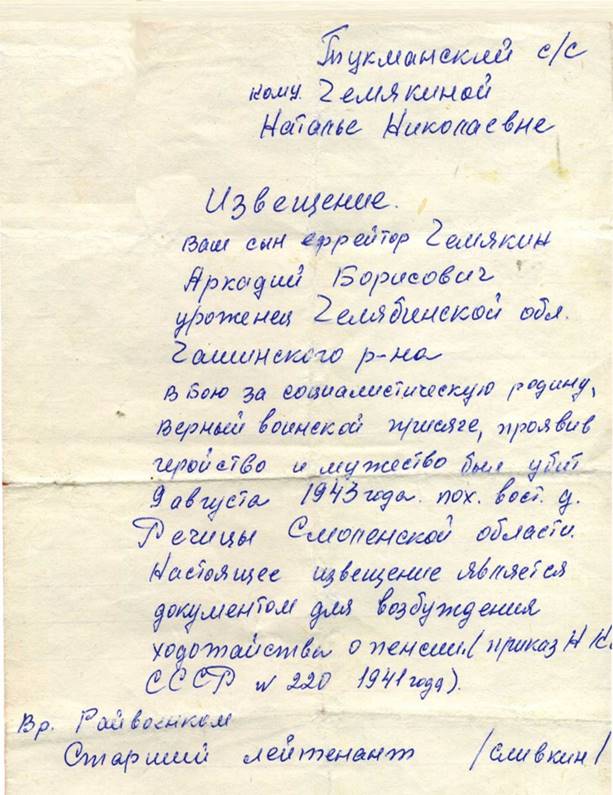

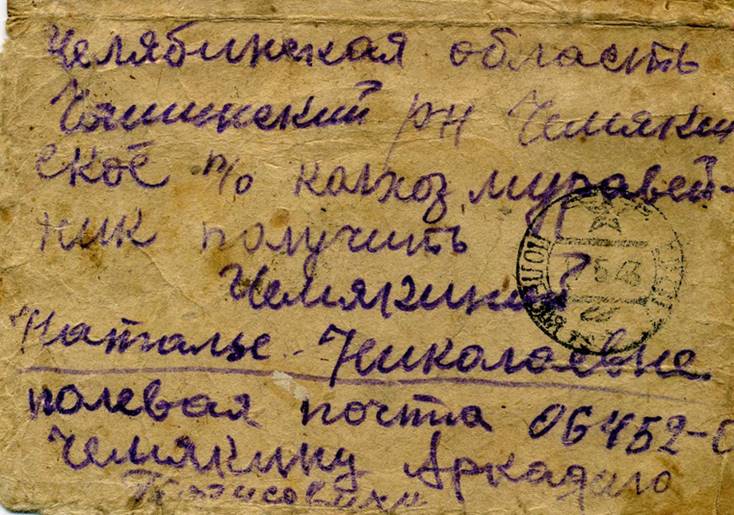

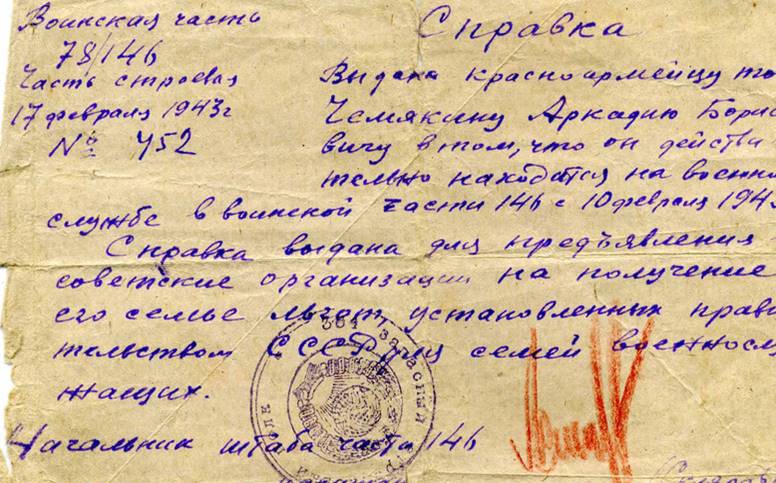

Так уж получилось, что моя мама никогда не видела своего родного брата, потому что родилась в феврале 1943 года, когда он уже ушёл на фронт. У неё всего-то и осталось – три его фотографии, портрет, справка на получение льгот для семей военнослужащих от 17 февраля, выданная красноармейцу Чемякину Аркадию Борисовичу в том, что он действительно находился на военной службе в воинской части 146 с 10 февраля 1943 года, да конверт без письма от 17 мая 1943 года полевая почта 06452-0. Ещё в нашем семейном архиве хранится копия похоронки, в которой извещалось о том, что ефрейтор Чемякин Аркадий Борисович «в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 9 августа 1943 года, похоронен восточнее дер. Речицы». Произошло это потому, что многие документы и фотографии сгорели, когда соседский мальчишка решил растопить ими печь. Но, я думаю, что сохранилось нечто большее, что порой не даёт уснуть, что тревожит и бередит душу, самое главное – память о нём.

В 2020 году во время поездки в Шадринск к родственникам мы узнали трогательную историю о том, как Аркадий уходил на фронт.

Он получил повестку в одно время со своим дядей Александром Николаевичем – родным братом бабушки Наташи. Решили, что будут держаться вместе. Но Аркадий не хотел уезжать не повидав мать. В то время он работал в дер. Тукманное, а она в соседней деревне Муравейник. Аркадий поехал к ней в надежде увидеться, а потом догнать уходящих призывников. На эту встречу было дано всего несколько часов. Аркадий очень торопился, но дома застать мать не смог, она была на работе. Побежал туда… Их встреча была короткой и немногословной. Они обнялись, попрощались и, пообещав непременно вернуться, Аркадий ушёл. Слушая эту историю, я поняла, именно сцена встречи и прощания с сыном в фильме «Баллада о солдате» вызывала особые воспоминания у бабушки много лет спустя, терзала сердце. Она раз за разом переживала эту боль.

В толпе уходящих на фронт призывников Аркадий не сумел отыскать дядю Александра. А тот ждал племянника до последней минуты, но его отправили раньше на пересыльный пункт. Так они больше и не встретились.

Мой дядя, Аркадий Борисович, погиб совсем юный, когда ему только исполнилось 20 лет. За свой короткий боевой путь он не успел получить ни одной награды, но для нас он — герой.

Кто-то скажет: «Какой же это герой? Он хоть одного фашиста убил?» Не знаю. В официальных источниках нет такой информации. Я, думаю, что и Аркадий Чемякин тоже не вёл этот смертоносный счёт.

А сколько их необстрелянных, нецелованных, только-только окончивших школу, ушли на фронт и сложили головы за свою землю, за дом, за мать… Они и повоевать то не успели.

В начале семидесятых годов нашу семью разыскали участники комсомольской группы «Товарищ» 10 Д класса средней школы посёлка Всходы Угранского района Смоленской области. Как они это сделали, я не знаю, ведь в то время мы уже сменили не одно место жительства. Огромная им благодарность. Комсомольцы прислали бабушке Наташе письмо с приглашением приехать на встречу родственников погибших и воевавших на их земле. Тогда мы узнали, что произошло перезахоронение останков солдат из разных деревень в братскую могилу, расположенную в п. Всходы. Получив это известие, бабушка долго плакала. Мама рассказывала, что решение приняли быстро. Надо ехать. Прикоснуться к земле, ставшей последним, укрывшим сына, одеялом. Поклониться всем, кто захоронен в братской могиле. Это была наша первая поездка к памятному месту, о которой и сохранились у меня смутные детские воспоминания, о которых я рассказывала выше. И хотя бабушке в то время было уже больше 70 лет, ведомая материнской любовью и памятью, она выдержала поездку.

Когда я узнала, что появился сайт ОБД «Мемориал», то стала искать информацию о дяде там. Благодаря найденным документам я узнала, что Аркадий Борисович до отправки на фронт работал разнорабочим в колхозе. Призван в Советскую Армию в октябре 1942 года. Он воевал стрелком в составе 78/146 воинской стрелковой части Западного фронта. Последнее место службы 192 стрелковая дивизия. Аркадий Борисович участвовал в наступательной операции на Смоленск, получившей кодовое название «Суворов». Во время Спасо-Деменской операции с 7 – 20 августа 1943 г., ставшей первым этапом в освобождении Смоленска, 9 августа 1943 г. он погиб в бою (из донесения о безвозвратных потерях от 10.08 1943 года). Место первичного захоронения: Смоленская обл., Всходский р-н, Речицкий с/с, д. Речица, восточнее.

В моей семье сложилась своеобразная традиция – в какую бы местность мы не приезжали, обязательно посещаем мемориалы в честь погибших во время Великой Отечественной войны и в афганской войне. Но эта поездка была особенной, заранее спланированной.

Я давно хотела побывать в местах, где воевал и захоронен мой дядя. Да и мама тоже просила свозить её туда. Годы-то идут. И вот, наконец, всё сложилось. Решили, что поездом ли, автомобилем, но поедем. К 70-летнему юбилею Победы и отправились.

Мы выехали на автомобиле из г. Каменска-Уральского Свердловской области рано утром. До посёлка Всходы Угранского района Смоленской области моему супругу, моей маме, мне и дочери Ане предстояло преодолеть путь в 2300 км.

Проезжая по Калужской области Барятинского района в д. Зайцева гора мы остановились, чтобы немного отдохнуть и сверить маршрут, потому что слегка заблудились и сделали небольшой крюк. По чистой случайности это оказался Мемориальный комплекс «Зайцева гора». Пока одни расспрашивали, как проехать дальше, мы прошли посмотреть на Мемориальный комплекс.

Едем дальше. Калужская область, город Спас-Деменск. На въезде со стороны Варшавского шоссе по ул. Освободителей находится Памятник павшим на фронтах Великой Отечественной войны. На всём протяжении пути нам встречались колонны машин, совершающие автопробег.

Сейчас я думаю, что этот крюк мы сделали не случайно. Как выяснилось позже, рассматривая боевой путь части на сайте «Память народа», – мы проехали примерно той же дорогой, по которой ушёл на фронт, а затем воевал мой дядя, Чемякин Аркадий Борисович. Подъезжая к месту назначения, мне представлялись бои, идущие в атаку солдаты, падающие под свистом пуль… Казалось, что из леса вот-вот кто-то выскочит. Вдруг, как в детстве мне снова стало страшно.

Через полтора дня мы приехали в село Всходы. Очень гостеприимно встретила нас эта земля, израненная взрывами, истоптанная фашистскими сапогами, выжженная, но не покорившаяся. Пожалуй, здесь не осталось ни одного места, где бы ни проходили ожесточенные бои. В лесах поисковые отряды до сих пор находят страшные свидетельства той войны, такой далекой и одновременно такой близкой. Потому близкой, что нет ни одной семьи, у которой она не забрала родного человека.

От местных жителей мы узнали, что в Великую Отечественную войну село неоднократно захватывали фашисты, а затем отбивали партизаны. Командовал партизанским отрядом «Северный медведь» Олег Сергеевич Барский-Грачев. Когда фашисты убегали в очередной раз, решили стереть с. Всходы с лица земли и сожгли. Окончательно село было освобождено от немецко-фашистских захватчиков 17 марта 1943 г. Люди вернулись, выстроили дома заново.

О людях, живущих здесь, я хочу сказать отдельно. Они особенные – добрые, отзывчивые, благодарные, неунывающие и очень приветливые. В семидесятых годах прошлого века нас приняла у себя Зоя Прокопьевна, бывший председатель сельсовета. Она, к сожалению, как и моя бабушка, уже ушла из жизни. В год 70-летия Победы семьи захороненных в Братской могиле воинов встретила глава Всходского поселения Наталья Сергеевна Шишигина. Отдельное ей за всё спасибо и низкий поклон! Она помогла гостям разместиться и организовала трёхразовое питание. Находясь три дня на всходской земле, мы жили вместе с другими прибывшими на праздник родственниками погибших воинов совершенно бесплатно. Низкий поклон и безмерная благодарность всем жителям села за то, что они помнят и чтят погибших в той жестокой войне, ухаживают за Братской могилой, делятся своими воспоминаниями.

В Братской могиле покоятся более 7500 солдат и офицеров, принимавших участие в освобождении района и павших смертью храбрых в боях за Родину. Из них 1930 неизвестных. Останки погибших воинов перезахоронены из деревень и сёл района: Полднево, Авдеевка, Речицы, Глотовка, Барсуки, Рисавы и других, многих из которых уже нет. В семидесятые годы на месте мемориала был памятник, да и захоронение было меньше. Фотографию памятника 1974 года, как и фотографию дяди из документа военнослужащего, подарили нам в память о встрече участники комсомольской группы «Товарищ». Сегодня мемориал обновлен благодаря участию и личной финансовой поддержке родственников, покоящихся здесь героев.

В первый день приезда мы сходили к мемориалу и прогулялись по посёлку. Братская могила находится в центре села вблизи сельского дома культуры. Потомки доблестных воинов приезжают сюда, чтобы поклониться погибшим, сказать им «Спасибо». Оставляют фотографии в школьном музее и приносят их к памятнику. Мемориал окружают высокие деревья, как бы охраняя павших солдат, тянутся к небу. К памятнику ведет лестница, по обе стороны от неё установлены памятные плиты с именами погибших.

На одной из них фамилия моего дяди. К сожалению, при указании его фамилии были перепутаны буквы, но нам обещали обязательно их исправить. У этой плиты мы зажгли поминальные свечи.

Такие же памятные плиты установлены по всему периметру Братской могилы, на которые добавляются новые фамилии погибших солдат, уточнённые в результате работы Поисковых отрядов, родственниками и поднятыми архивами.

На постаменте Солдат в плащ-палатке застыл в вечном молчании и скорби о своих товарищах, глядя вперед в будущее. Щит в его ногах говорит о том, что война окончена, но он всегда готов вновь встать на защиту своей Родины.

По центру три цветника – место захоронения. Слева и справа на постаменте, как страшное напоминание о войне, прострелянные каски.

Вместе с солдатами похоронен Герой Советского Союза майор Новосельцев Лука Егорович и генерал-майор Михайлов Николай Иванович. Смерть уровняла всех, не смотря на звания и регалии.

Празднование 9 мая началось с того, что все прошли в едином Бессмертном полку по главной улице посёлка до Братской могилы. Затем состоялся митинг с музыкальной композицией. Выступали и жители посёлка и все желающие гости, говорили слова благодарности, читали стихи, пели песни. Наша немногочисленная «делегация» тоже выразили свои переполняющие нас эмоции: мама прочитала «Бухенвальдский набат», а супруг сказал напутственное слово от ветеранов боевых действий нынешнему молодому поколению.

После митинга все присели за один сколоченный стол и угощались солдатской кашей, поминая близких. А когда стемнело, мы прошли к реке и зажгли свечи, пустив их по воде. Завершил празднование небольшой салют.

На следующий день мы посетили местный музей, большое место в котором занимает экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне. На ней мы увидели Книгу памяти Смоленской области, в которой допущена всё та же ошибка с фамилией Аркадия Борисовича и списки захоронения.

Сев в машину, мы попытались проехать к первичному месту захоронению дяди д. Речицы. Но проехать далеко не смогли. Деревни уже нет. Всё заросло. Кругом леса и поля с сохранившими очертаниями окопов, изрытые поисковиками и чёрными копателями. Оставив безуспешные попытки, и немного поплутав, т.к. ехали без проводника и не заметили нужный поворот, прибыли на знаковое место реки Угра. По легенде здесь Михаил Исаковский написал свою песню, и именно на этот берег выходила Катюша. В 1983 году на этом красивейшем крутом берегу реки Угры появился скромный деревянный памятник. Берег отмечен символическим знаком: под срубом избы стопка брёвен. Возможно, сидя на лежащем рядом камне, поэт сложил свою знаменитую песню. А мы просто не удержались и от души (как уж сумели) спели этот поистине любимый народный хит.

Подошло время отправляться домой. В обратный путь мы поехали по другому маршруту. И снова мы заезжали к памятникам воинам, защищавшим нашу землю от фашистов, или фотографировали их из окна автомобиля.

Конечно, обо всех памятниках, которые встретились нам на длинном пути, рассказать невозможно. Все они и большие и маленькие установлены, чтобы увековечить память о погибших советских воинах. Да и не это было целью нашей поездки.

Подвиги и героизм, проявленные на войне, всем известны, много раз воспеты. Кто гибнет под пулями, кому война абсолютно не нужна, обычно, мемуаров не пишет. Не успевает написать…

На митинге 9 мая, посвященному Дню Победы, у Братской могилы в один строй встали азербайджанцы и калмыки, русские и украинцы, казахи и люди других национальностей. Они приехали со всей страны, из дальнего и ближнего зарубежья. Приехали, невзирая на расстояние и возраст, готовые идти даже пешком, только чтобы прикоснуться к той земле, которая полита кровью их родных. Побывать в тех местах, где прожили свои последние минуты деды, братья, отцы. И это не красивые слова.

Меня глубоко тронуло то, как одна бабушка, приехавшая откуда-то из далекой глубинки, стояла и гладила памятную плиту с фамилией своего отца. Видела, как она приходила каждый день пока была там и разговаривала, разговаривала с ним… Признаться, я не запомнила ни её имени, ни фамилии. Но то, что она искала своего отца долгие годы, несмотря на свою довольно не лёгкую жизнь, рассылая запросы в разные инстанции и не получая долгое время никаких известий. То, что она узнала место гибели своего отца только несколько лет назад и с тех пор, как бы ни была больна, каждый год приезжает на его могилу, совершая свой дочерний подвиг. Её лицо и глаза, наполненные горечью утраты и одновременно радостью от того, что теперь есть куда прийти и где поклониться, я не забуду. Как не забуду и печальные, полные любви и скорби мамины глаза, слёзы, её обращение срывающимся и каким-то незнакомым мне изменившимся голосом к собравшимся жителям села и родственникам погибших.

Глядя на неё, на свою маму, несмотря на свой возраст, стойко выдержавшую почти безостановочную поездку на машине. На людей приехавших сюда в одиночку и целыми семьями. На местных жителей. Я поняла: неправда, что все давно забыто. Нет! Память жива! Живы нашей памятью и те, кто защищал своих родных, свою землю, кто погиб в той бессмысленной страшной войне. Мы постараемся, чтобы и дети, и внуки наши также знали и помнили своих родных, воевавших и отдавших жизнь за наше счастье.

Мы должны жить, чтобы помнить. Помнить, чтобы жить!

А фильмы о войне я сейчас смотрю. Лишь один фильм, «Иди и смотри», увиденный когда-то в юности до сих пор не могу…

Статья представлена на XX региональной НПК «Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 15.02.2025 г