Сухарев Ю.М. К биографии священника Иоанна Ключарева. Омский период

В январе 2016 г была размещена в сети Интернет моя статья «Священник Иоанн Ключарев и 1-я Русская революция»[1]. В том же месяце статья представлена на конференции Уральского церковно-исторического общества «Православие на Урале: связь времен» и опубликована в сборнике материалов конференции[2].[3] За прошедшие 9 лет (особенно за последние месяцы) информации об этом незаурядном человеке прибавилось.

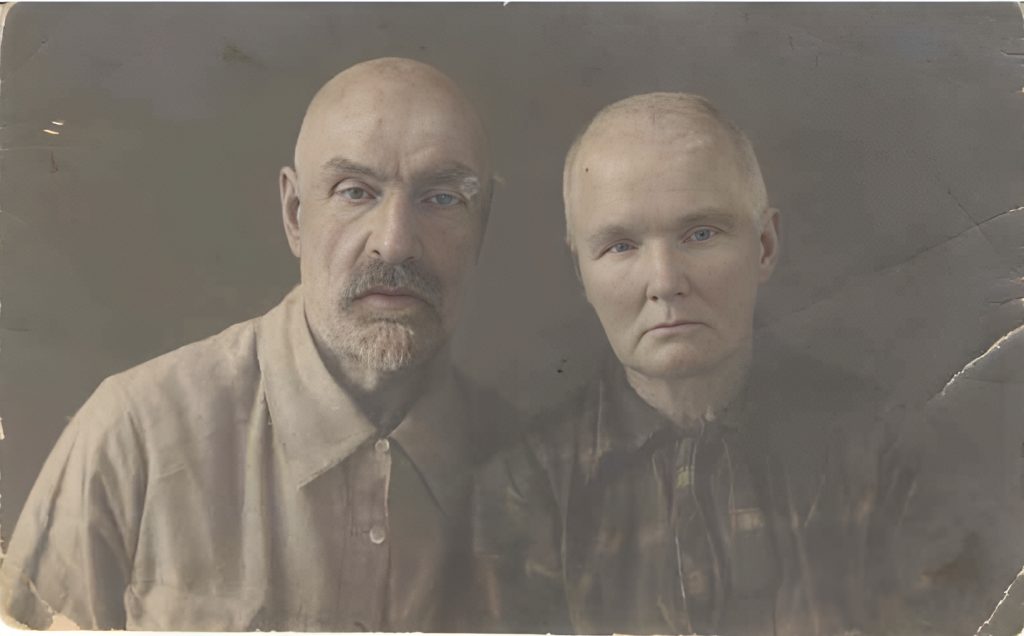

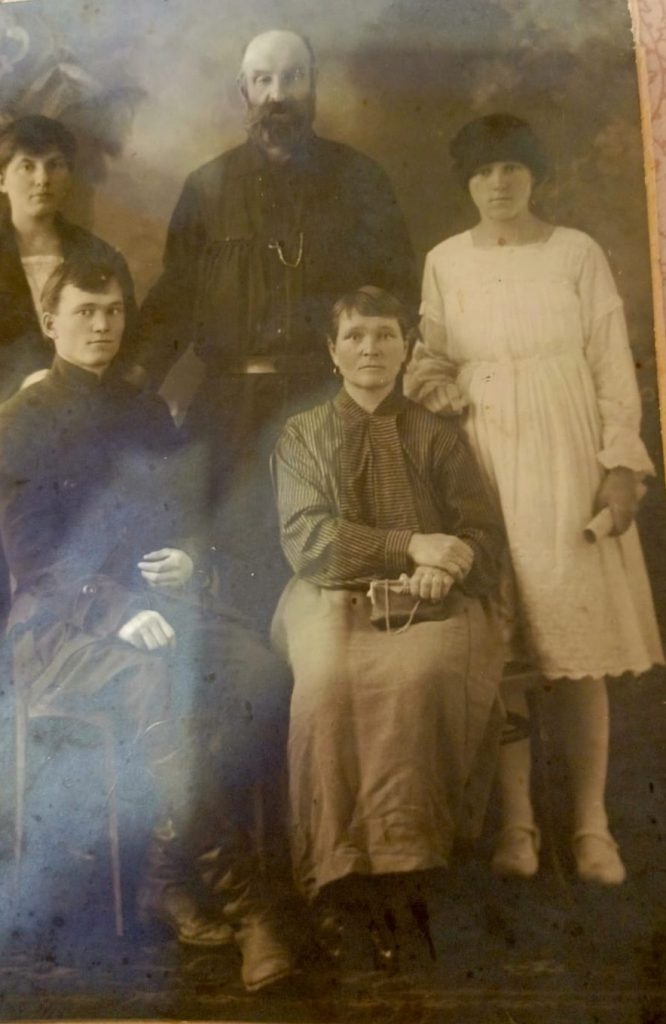

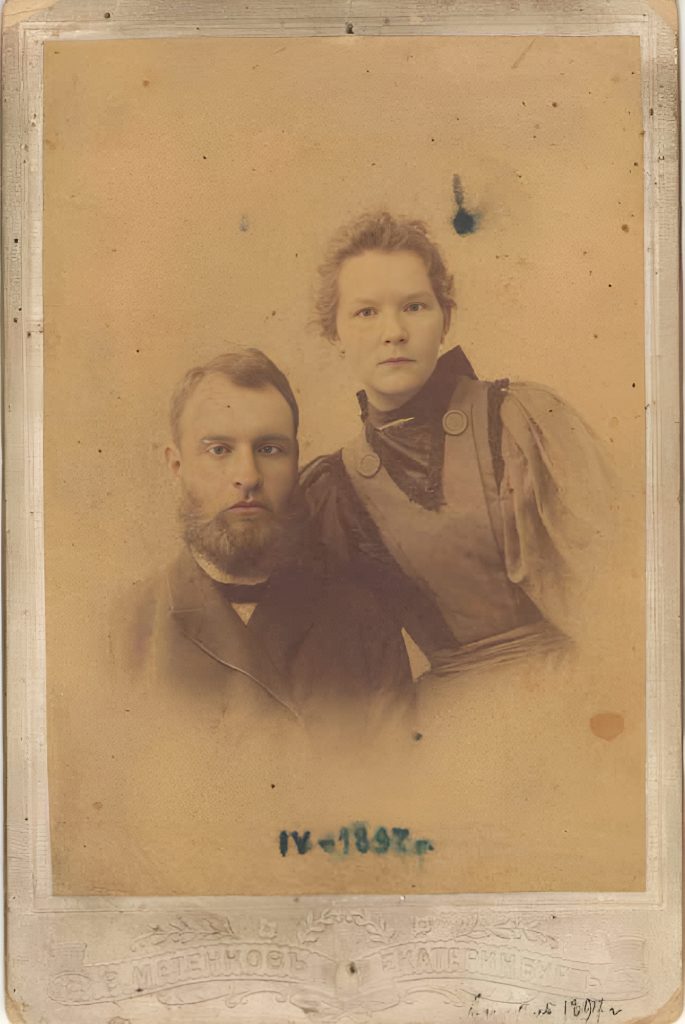

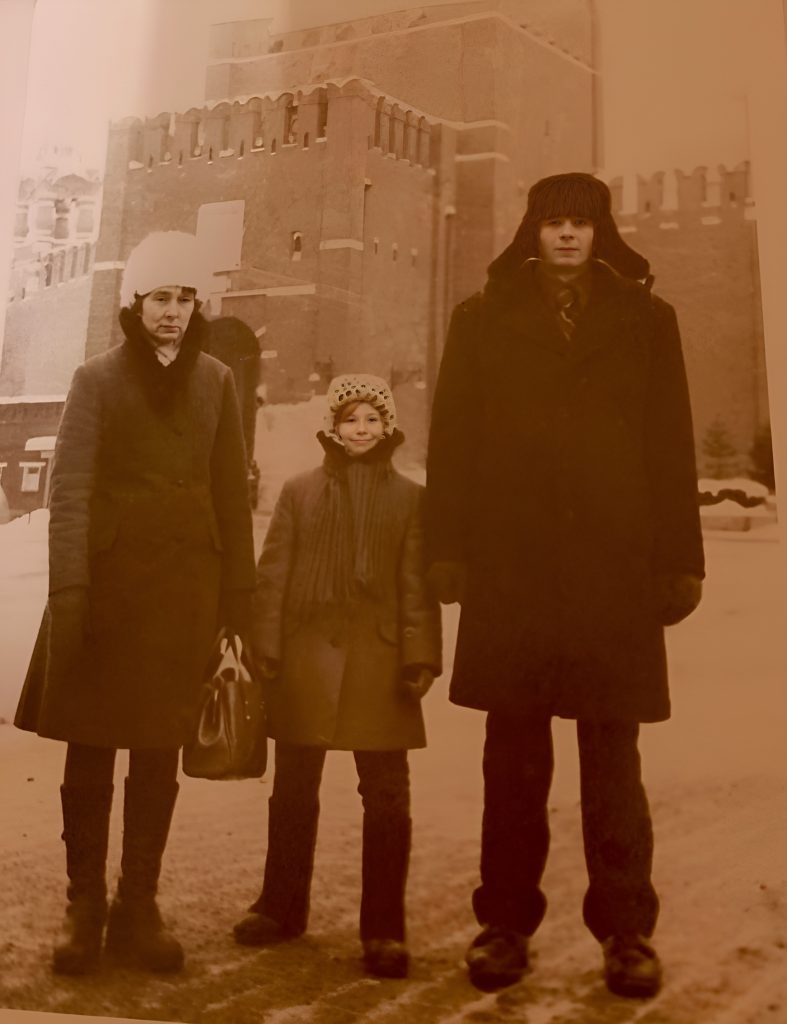

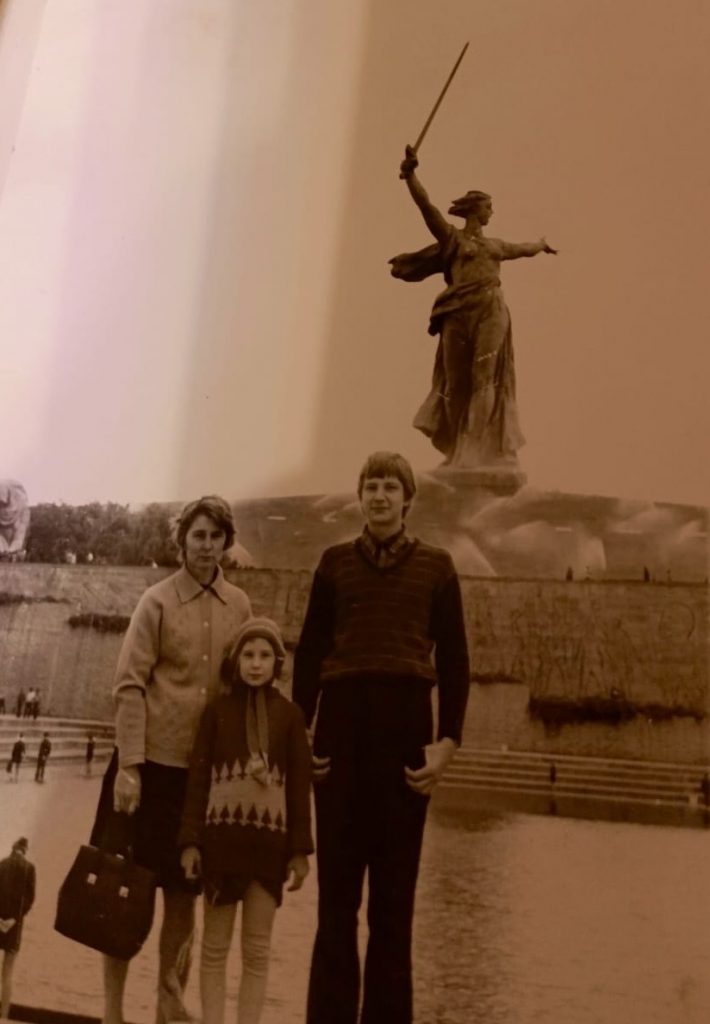

Во-первых, правнучка Иоанна Ключарева, Елена Артеменко поделилась сведениями, в том числе о потомках нашего героя, а также фотографиями. Во-вторых, к нашей радости, в Сети появляется все больше архивных документов.

Некоторое внимание персоне И.Ключарева уделила Омская епархия. Вестник Омской Православной Духовной Семинарии (2018 г) опубликовал статью преподавателя этой семинарии диакона А.А.Ткачева «Особенности церковно-государственных отношений в Омске в 1906-1911 гг.»[4]. В ней он, в частности, пишет: «Нам неизвестны случаи антиправительственной пропаганды среди духовенства Омской епархии, но священник села Царские Колодцы Тюкалинского уезда И. Ключарев был выслан из пределов Пермской губернии за попытки антиправительственной агитации под видом собраний членов церковно-приходского общества трезвости: он раздавал революционную литературу, подстрекал прихожан не давать рекрутов и не платить налогов и даже не стеснялся отрицать бытие Божие».

Это не полный перечень деяний священника Ключарева. На самом деле он создал в Стриганской волости Ирбитского уезда нечто, похожее на партизанский отряд. Его сторонники нарушили линию телеграфной связи (спилили столбы), дабы затруднить действия властей в период крестьянских волнений в соседней волости; устраивали обструкцию местным блюстителям правопорядка и их «стукачам»; собирали сходки в тайных местах, где выступали приезжие социалисты.

Далее о. Ткачев пишет: «Священник И. Ключарев был запрещен в служении, и согласно «Положению о государственной охране» ему было запрещено находиться на территории Пермской губернии, и он избрал Омск местом своего жительства. Из переписки епископа Омского и Семипалатинского Гавриила с Екатеринбургской Духовной Консисторией следовало, что ввиду многочисленности и бедности семьи священника Ключарева его пожалели, решив, что он будет безопасен в каком-нибудь малолюдном отдельном или двухштатном приходе под строгим надзором отца благочинного. Со священника взяли подписку в том, что он будет вести себя мирно и восстановили в священническом служении. В дальнейшем претензий к о. И. Ключареву у Омской Духовной Консистории не было. Это свидетельствует о том, что, несмотря на неканоничность ситуации, Преосвященный Гавриил сумел найти решение и поставить клирика на место».

Как человек, изучавший дело Екатеринбургской консистории по обвинению Ключарева, я не могу согласиться, что «индульгенция» была дана ему «ввиду многочисленности и бедности семьи». Семьи сельского духовенства всегда были многочисленны и не богаты. И это не являлось препятствием к запрещению их в служении даже при бытовых нарушениях (нетрезвость и т.д.).

Нет. Екатеринбургский епископ Владимир (Соколовский) 26 ноября 1908 г явно указал причину «индульгенции»: «Вследствие высылки священника Ключарева губернатором из пределов губернии в 24 часа и отсутствии преступления против нравственного закона, разрешить священнику Ключареву священнослужения, выдать ему формулярный список, прекратить о нем следственное дело, вручить свидетельство о беспрепятственности хода в другие епархии без промедления»[5]. Высылка губернатором Ключарева, без согласования с ним, с владыкой, явилась побудительным мотивом ко столь резкому (и выгодному для Ключарева) решению.

Потом, в переписке с Омским архиереем, объяснение своего решения жалостью к семье Ключарева могло иметь место (надо ведь было епископу Владимиру как-то объясниться с омским коллегой не углубляясь во взаимоотношения с губернатором).

Заштатный священник Екатеринбургской епархии Иоанн Ключарев был принят на службу в Омскую епархию и определен 18 декабря 1907 г на место священника к церкви села Царские колодцы, Тюкалинскаго уезда[6].

О селе Царские колодцы (ныне Черниговка), о Пелагеевской церкви села и ее прихожанах (недавних переселенцах из Малороссии и Прибалтики) рассказывалось в первой статье.

Надо сказать, что семью Ключаревых в Царских колодцах за четыре года проживания постигло несколько тяжелых испытаний.

29 сентября 1909 г умерла в возрасте 5 лет от дифтерита и 1 октября похоронена в церковной ограде Пелагиинской церкви села Царские Колодцы священника Иоанна Павлова Ключарева дочь Любовь[7].

26 октября 1911 г в семье родился сын Дмитрий. Крещен, почему то, только 15 ноября[8]. Восприемниками были потомственный почетный гражданин, студент Казанского Ветеринарного Института Сергий Димитриев Троицкий и села Царские Колодцы дочь священника девица Асклипиодота Иоаннова Ключарева.

Сергей Дмитриевич Троицкий это, определенно, младший брат Анны Дмитриевны Ключаревой (в девичестве Троицкой).

Дмитрий умер от поноса 5 июля следующего 1912 г. Отпел его сам иерей Иоанн Ключарев и похоронил в ограде приходского храма 8 июля[9].

К этому надо прибавить запрещение в служении в течении всего, практически, 1909 г (когда по указанию Синода возобновилось следствие по событиям в Стриганской волости). Еще одно бедствие — пожар, уничтоживший дом священника и его пасеку (в 1910 или 1911 гг).

Была в семье и радость. 7 июня 1909 г родился сын Сергий. Крещен он только 21 числа этого месяца. И крещен священником соседнего села Новоселья Иоанном Стефановичем Голошубиным (сам о. Ключарев находился в запрещении)[10]. Этот сын Ключаревых пережил младенческий возраст, о нем мы еще скажем. Восприемниками были брат родителя Константин Павлов Ключарев и дочь родителей Асклипиодота Иоаннова Ключарева.

В 1912 г (с 1 июля) священник Ключарев назначен на важную должность смотрителя епархиального свечного завода[11]. Замечены, стало быть, его хозяйственные способности и незаурядный ум.

Свечной завод – основа финансового благополучия епархии. Продажа свечей – главная статья доходов церквей. Разница между их себестоимостью и ценой свечей в церковных лавках – в разы. Так было всегда и до сих пор.

В обязанности смотрителя входило: надзор за технологией производства и ее совершенствование; анализ свечей и воска; изучение торгового рынка (свечного и воскового); покупка воска; ревизия свечных складов (совместно с благочинными и ревизорами этих складов); наблюдение за своевременным получением долгов, которые состояли за смотрителями свечных складов; ведение канцелярии и составление отчетов.

Священник Ключарев по своей должности получал жалование из сумм епархиальных 1000 рублей в год (несколько больше дохода приходского священника), квартиру, освещение и отопление.

Кроме свечного завода о. Иоанн член правления Центральной епархиальной кассы, второй человек в епархиальной казне.

В 1912 г образовано Омское общество пчеловодства. Священник Ключарев секретарь этого общества. Год создания общества совпадает с годом назначения его на свечной завод. Скорей всего он это общество и организовал.

В 1915 г епархиальная газета сообщала: «При Омском Обществе Пчеловодства организуется пасека на артельных началах, чтобы наглядно показать местному населению не только возможность здесь пчеловождения, но и его доходность.

Пай намечен в 20 рублей. Количество их должно быть для одного лица не более десяти. Предполагается просить для этой пасеки место на территории бывшей в гор. Омске сельско-хозяйственной выставки.

Пайщиками могут быть только члены Омского Общества Пчеловодства.

Председатель Омского Общества Пчеловодства П. Попов. Секретарь, свящ. И. Ключарев»[12].

Эта идея была реализована. В 1917 г епархия организовала в стенах Епархиального училища курсы Общества пчеловодства. При этом сообщалось, что «для практических же занятий курсисты и курсистки будут посещать пасеку, находящуюся на сельскохозяйственной ферме Управления Государственных имуществ, находящуюся близ Омска».

При открытии курсов после приветствия епископа Сильвестра (Ольшевского) выступил о. Иоанн Ключарев. «Он указывал, как слабо развито у нас пчеловодство, так что мы принуждены для своих храмов приобретать воск за границей. Если бы, говорил о. Иоанн, дело пчеловодное стало у нас напряженно развиваться, то чрез какие-нибудь пять- десять летъ, наша закупка воска на заграничных рынках значительно сократилась. Говорил он о благотворном, умиротворяющем влиянии занятий пчеловодством на человека, о поучительности наблюдений над жизнию пчел»[13].

Отец Иоанн был энтузиастом и подвижником пчеловодства и знал, о чем говорил.

Не следует думать, что о. И.Ключарев в этот период занимался только административной работой. Все не приходские священники были приписаны к городским церквям и служили там в свободное от основных занятий время. Отец Иоанн был приписан к Пророко-Ильинской церкви. Епископы включали его в график чтения проповедей и в Кафедральном соборе. То есть он был в обойме маститого Омского городского духовенства.

Просмотром метрических книг городских церквей выявлено большое количество записей о крещении и отпетии, которые совершал о. Иоанн вплоть до 1919 г. Например, запись об отпевании начальницы Омского Епархиального женского Училища Анны Ивановны Пономаревой, умершей в 1918 г от болезни печени, указывает о. Ключарева, исповедовавшего А.Пономареву перед смертью[14]. Отпевал покойную, кстати, сам епископ Сильвестр с собором духовенства. Священник Ключарев часто сослужил архиереям при торжественных богослужениях (епископов в Омской епархии с 1912 по 1920 г сменилось 4).

О. Андрей Ткачев пишет: «Претензий к о. И. Ключареву у Омской Духовной Консистории не было». Я думаю, очень довольно было омское церковноначалие наличием такого священника. В 1914 г он был награжден Синодом камилавкою[15], в 1917 г – наперсным крестом[16].

Надо сказать, что и в Екатеринбургской епархии о. Иоанн награды получал. В 1901 году награжден набедренником[17]. В 1905 г получил Архипастырское благословение за успехи по школьному делу[18]. Служил он хорошо и хозяйственником был хорошим. Что не помешало ему окунуться в политический омут…

Про Омский период: сведений о выражении о. Ключаревым каких-то политических позиций до 1917 г нет.

Февральскую революцию и крах монархии Омская епархия приветствовала. Епархиальная газета опубликовала статью «Торжество гражданских свобод в Омске»[19]. «Совершившийся переворот явился, как неизбежно необходимое следствие всех последних действий прежнего правительства… Слово Божие не узаконяет определенного государственного строя, определенного образа правления… Ныне совершается обновление государственного строя в нашем отечесте… Император Николай вторый, давший при своем священном миропомазании обет пред Господом блюсти благо народное, снял с себя обет отречением от престола и от верховной власти… Так своим отречением от престола Император Николай вторый не только себя освободил, но и нас освободил от присяги ему…».

Такие тезисы провозглашены в статье. Большинство из них цитаты из выступления епископа Сильвестра на народном празднике в честь свержения самодержавия, который состоялся в Омске 10 марта 1917 г.

По наблюдениям епископа в Омске были люди, считающие, что они связаны присягой императору. Специально для них (там же, на празднике) епископом Сильвестром была прочитана специальная молитва, освобождающая от клятвы царю. «Поелику наша присяга бывшему Императору делом молитвенным была, то и освобождение от нея утвердим молитвой. Помолимся Господу». Окончив слово, Владыка прочитал молитву, имеющуюся в большом требнике, на разрешение соуза клятвенного и осенил крестом народ на все четыре стороны».

«В конце молебна возглашены были многолетия Богохранимой Державе Российской, Временному Правительству, Святейшему Синоду, Преосвященному Сильвестру с богохранимою паствою, Правительствующему Синклиту, военачальникам, градоначальникам, христолюбивому воинству и всем молящимся»[20].

«Многолетие… Временному правительству»… Умные люди того времени смеялись над таким возглашением.

Еще до 10 марта в покоях епископа и при его участии состоялось собрание омского городского духовенства. «На этих собраниях духовенство избрало своих представителей для участия в работе новых органов Временного Правительства в Коалиционном Комитете и Совете военных и рабочих депутатов, в первый был избран Епархиальный миссионер, свящ. П. Папшев, во второй — смотритель свечного завода, свящ. И. Ключарев и свящ. Параскевиевской церкви Н. Савкин, а кандидатом к двум последним свящ. Ф. Воложанин»[21].

Получается, пригодилось епархии революционное прошлое о. Ключарева! И среди духовенства есть борцы с самодержавием!

Еще цитата из статьи: «Отдельные лица из духовенства выступали и с большим успехом на митингах, на которых представители политических партий и разные ораторы раскрывали смысл и значение происшедшего государственного переворота, намечали пути к обновлению Отечества…».

Фамилии «отдельных лиц» не указаны. Но кому как не о. Ключареву, ветерану 1-й Русской революции, выступить на митинге, посвященномe свержению монархии?

Для полной передачи атмосферы тех дней приведем тексты телеграмм собрания духовенства г. Омска от 18 марта 1917 г.

«Председателю Временного правительства:

Радостно приветствуя новое Временное правительство — смело, бескорыстно и честно, в надежде на помощь Божию, взявшее в свои руки управление страной, омское духовенство выражает полную готовность свято исполнить свой пастырский долг на благо православного народа и во славу дорогой Отчизне — свободной России[22].

Святейшему синоду:

Омское духовенство в общем организационном собрании для определения своего отношения к текущим событиям и [для] установления основ своей будущей деятельности, радостно приветствует новые условия жизни нашего отечества как залог могучего развития русского национального духа. Оно надеется, что в свободных условиях жизни церковь наша православная достигнет небывалого расцвета всех своих сил, ярко выявив всему миру свою вселенскую истину, воспарив недосягаемо высоко, разбудив нашего Богоносного народа нравственные силы; и поэтому просит Ваше Святейшество принять свои зависящие меры к незамедлительному созыву всероссийского [Поместного] собора для обновления и устроения церковной жизни[23]».

К сожалению, нет сведений о деятельности о. И.Ключарева в Совете военных и рабочих депутатов. Вообще, создается впечатление, что о. Иоанн сторонится в этот период публичности. В мае 1917 г состоялся Чрезвычайный съезд духовенства и мирян Омской епархии. Рассматривались важнейшие вопросы жизни Церкви в новых условиях. Проходил съезд в небывало демократических условиях. Участие о. Ключарева ограничилось зачтением 31.05.1917 г доклада правления Омской епархиальной центральной кассы и свечного завода, а также проектом состава правления этих учреждений[24].

Не найдено сведений о публичной деятельности о. Ключарева во время «поповского мятежа» (Омск, февраль 1918 г). Между тем, его напарник по Совету воинских и рабочих депутатов священник Савкин Николай обвинялся в агитации против советской власти в связи с отделением церкви от государства (выступление в городе Омске духовенства 19 февраля 1918 года)[25]. Был приговорен к штрафу.

Колчаковский период. Историк Сушко А.В. пишет: «К сожалению, в «Русской смуте ХХ в.» Церковь не смогла встать над начинающейся схваткой сторонников разных социальных доктрин, примирить и объединить народ. В Сибири она стала одной из организаций, участвующих в политической борьбе на стороне антибольшевистских сил, а в период колчаковской диктатуры — институтом, выполнявшим для белой государственности политическую пропагандистскую работу»[26].

Священнику Ключареву удалось проскочить между струйками дождя. С одной стороны, он оставался в колчаковский период смотрителем свечного завода (ближайшим сотрудником ярого противника большевиков епископа Сильвестра). С другой стороны после национализации свечного завода (1922 г) он служит в земельном губернском отделе по пчеловодству, т.е. в советской организации. Что, очевидно, свидетельствует об отсутствии у советской власти серьезного компромата на него.

Дальнейшая информация о Иоанне Павловиче Ключареве из уголовного дела 1937 г за № П-10111. Она приведена в первой статье о И.Ключареве — по выпискам из уголовного дела, предоставленным автору секретарем Омской епархиальной канонической комиссии иереем Вячеславом Суховецким.

До 1922 г И.П. Ключарев служил членом правления Омского свечного завода. После национализации предприятия «ушел из церкви». В какой форме это было совершено (уход на покой, выход за штат или отречение от сана) – не понятно. Однако в деле 1937 г он фигурирует, как «поп», «служитель культа».

После свечного завода он служил в «земельном губернском отделе по пчеловодству». Затем – работа в кооперативных объединениях, а именно, кредитных товариществах. До 1934 года состоял членом колхоза села Ачаир Омского р-на.

С 1934 до ареста в 1937 году проживал в селе Красноярка Омского (тогда Кагановического) р-на. В Красноярке иногда работал счетоводом в больнице, где служила его дочь Асклипиодота. Держал пчел. Промышлял охотой.

Несколько по-другому описывает деятельность отца в этот период Асклипиодота Ивановна в своей автобиографии (1945 г)[27].

«Отец священник до 1911 г. С 1911 по 1917 г служил членом правления Омского свечного завода. С 1917 по 1929 г служил в разных советских организациях в должностях делопроизводителя, счетовода, пчеловода. В 1923 г добровольно снял сан священника. С 1929 по 1934 г был членом с/х артели с. Ачаир Омского района Омского округа. С 1934 по 1937 г был у меня на иждивении»[28].

Видно, что Асклипиодота старается уменьшить клерикальную составляющую жизни отца. Нет, Иоанн Павлович, разумеется, был священником и после 1911 г, и после 1917 г. Как пример, приведем запись из метрической книги Крестовоздвиженской церкви г. Омска за 7 октября 1919 г. (это еще при Колчаке).

«Новорожденный: Сергий . Родился 4 октября, крещен 7 Октября. Родители:Тобольской епархии Курганского уезда священник Димитрий Тимофеев Кужелев и законная жена его Анна Димитриева ; православные. Восприемники: член Правления Омской Епархиальной Центральной кассы при свечном заводе св. Александр Петрович Птицын и дочь свящ. девица Вера Александровна Птицына. Крестил священник Иоанн Ключарев»[29].

На взгляд автора, сведения биографии И.П.Ключарева, изложенные в уголовном деле, более точны и не противоречат другим известным фактам.

Сейчас про уголовное дело. Сведения о нем также от секретаря Омской епархиальной канонической комиссии иерея Вячеслава Суховецкого и Книги памяти жертв политических репрессий Омской области.

Арестован 19 ноября 1937 г. Единственный протокол допроса датирован тем же днем.

Обвинили И.П.Ключарева в уничтожении колхозного стада пчел (так в деле) на сумму 20000 рублей.

Дополнительно ему вменялась в вину контрреволюционная работа среди молодежи под видом кружка охотников. При этом он внушал не выбирать тов. Сталина и его соратников (очевидно, в период избирательной кампании).

Постановление о расстреле подписано 22 ноября 1937 года тройкой при УНКВД по Омской области, через три дня после ареста, за контрреволюционную деятельность и агитацию (без ссылки на закон).

Расстрелян Иван Павлович Ключарев 26 ноября 1937 г. Реабилитирован 29 мая 1989 г прокуратурой Омской обл. на основании Указа ПВС СССР.[30]

Иерей Омской епархии Вячеслав Суховецкий пишет: «В деле всего прошито 26 листов вместе со справкой о реабилитации — это самое короткое дело, какое я видел»[31].

Удивительно, но с официальными сведениями не согласны потомки Иоанна Ключарева. Асклипиодота пишет про отца в автобиографии (1945 г): «В ноябре 1937 г был арестован. Дальнейшая судьба моего отца мне не известна».

Правнучка Елена Артеменко: “Про деда Ваню мы знали только то, что его репрессировали в 1937 году, и больше о нем ничего не знали ни моя мама, ни бабушка Ася. Говорили, что встречали кого-то, и им рассказали, что он умер в Ухте, могу ошибаться».

Родственники говорили, что уже после ареста к ним приходили люди из органов и требовали сказать, где Ключарев… Между тем, по официальным данным, НКВД все решил с ним за 7 дней… Как будто, органы что-то искали в доме, где проживал И.Ключарев, перекопали даже огород…

Причем мнение потомков категорично: Иван Павлович избежал расстрела. Эта убежденность им передалась через вдову и дочь Ключарева. Возможно, были какие-то детали, определенно указывающие на чудесное спасение. Но пелена времени эти детали скрыла…

Неужели Ивану Павловичу удалось обмануть советскую систему репрессий? Неужели конвейер репрессий дал сбой?

Похоже, это так и останется загадкой.

***

На момент ареста И.Ключарева семья включала в себя жену Анну Дмитриевну, 1873 г.р., сына Сергея, 1909 г.р. и дочь – Астрию (Асклипиодоту) 1901года рождения). Детей осталось двое, а было не меньше пяти. Об умерших в младенчестве Дмитрии и Любови говорилось выше. Еще один мальчик, по семейному преданию, сошел с ума в 1924 г, когда в Омске включили сирены в день похорон Ленина. Вскоре мальчик умер. Мальчика звали Сима (Серафим).

Немного больше, чем в первой статье, скажем о матушке, об Анне Дмитриевне.

Анна Дмитриевна, дочь, внучка и жена священника, родилась в погосте Стогове, Александровского уезда, Владимирской губернии 5 октября 1873 года. Обучалась в Александровской прогимназии и окончила курс её в июне 1889 года. До вступления своего в замужество, семь лет проходила должность учительницы в Спасском народном училище Юрьевского уезда, Владимирской губернии.[32]

Ее отец — погоста Стогова церкви священник Дмитрий Михайлов Троицкий, священнический сын. По окончании богословских наук во Владимирской Духовной Семинарии уволен из оной 1858-го года июля 15-го дня с Аттестатом 2-го разряда.

С 4-го февраля 1859 года по 25-е января 1863-го года, по указу Владимирской Духовной Консистории проходил причетническую должность Владимирского уезда в селе Ундол.

28 февраля 1863-го года Иустином епископом Владимирским и Суздальским рукоположен к сей церкви во священника.

30-го ноября 1873 года, Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Антонием архиепископом Владимирским и Суздальским, за усердную службу награжден набедренником. В 1873-м году – 37-ми лет.

В семействе у него в том же 1873 году:

Жена его Анна Сергеева — 28-ми лет.

Дети их – Николай 6-ти лет,

Евдокия 3-х лет,

Близнецы — Анна

Елизавета – 3-х месяцев.[33]

Как видим, Анна имела сестру близняшку. Елизавета прожила всю жизнь девой и рядом с сестрой. Рядом они и похоронены на Северном кладбище Омска.

С 1934 г до смерти Анна Дмитриевна проживала в семье дочери Асклипиодоты. От православной веры не отказалась, ходила в церковь (дочь ей за это выговаривала). Занималась рукоделием: из священнических одежд мужа шила всякие «накидушки». Кое-что сохранилось у потомков.

Анна Дмитриевна после потери мужа прожила еще больше 20 лет и умерла в 1958 г. Пережила она и всех своих детей, кроме Асклипиодоты.

***

«Дети — продолжение своих родителей, отражение их чаяний и надежд»[34]. Начнем с первенца – дочериАсклипиодоты. Родилась она в селе Щелкун Екатеринбургского уезда Пермской губернии 15 февраля 1901 года (28 февраля по новому стилю).

В 1912 г она поступила в Омское епархиальное женское училище[35], где обучались дочери духовенства. Училась она ровно, без переэкзаменовок и повторительного курса. В 1916 г она переходит в 5-й класс[36]. Всего в ЕЖУ число классов 6 (есть еще 7-й класс для желающих получить аттестат домашней учительницы). Значит, в последний 6-й класс пришелся на 1917-18 гг.

Однако Февральская революция изменила привычный ход жизни. Майский 1917 г Чрезвычайный съезд омского духовенства постановил:

1. «Омское епархиальное женское училище должно быть преобразовано по типу мужской гимназии М. Н. Пр. в качестве женской гимназии Омской епархии.

2. Преобразование осуществить теперь же, для чего избрать особую комиссию, которой и поручить провести в жизнь данное постановление»[37].

Проведено ли было это решение в жизнь — не ясно.НоАсклипиодота Ивановна писала в автобиографии, что окончила среднюю школу в 1919-20 гг[38]. Очевидно, что это была женская гимназия (в стенах ЕЖУ или городская – не понятно).

Дальше (по тексту автобиографии) она «поступила на работу в качестве делопроизводителя в 8-е районное управление Наркомздрава, которым была направлена в Омский мединститут на учёбу».

Омский медицинский институт как раз был создан в 1921 году. Решением Оргбюро Сибревкома от 8 ноября 1920 года было организовано медицинское отделение при Сибирском ветеринарно-зоотехническом институте г. Омска, на которое было принято 186 студентов. В 1921 году был создан государственный Западно-Сибирский институт. В 1924 году вуз был переименован в Омский государственный медицинский институт. [39]

Институт Асклипиодота закончила в 1927 г и еще год (с 1927 по 1928-й гг) стажировалась в клиниках Омского мединститута.

С 1928 по 1932 г служила заведующей врачебным участком в Славгородском округе. Центр округа город Славгород сегодня в составе Алтайского края, в 400 км от Омска на юго-восток.

В 1932 г Асклипиодота вернулась в Омск и по 1934 г работала во 2-й поликлинике этого города терапевтом. Следующий период (1934-38 гг) — поселок Красноярка на берегу Иртыша (в 40 км от Омска на север,) где она заведовала врачебным участком. Здесь она живет с родителями. Здесь же племянница Надежда, 1934 г.р., которая заболела коклюшем и, по рекомендации врача, была отправлена в сельскую местность, к дедушке-бабушке и тете Асе, дышать воздухом сосновых боров и укреплять организм свежим медом. Иван Павлович держит пасеку, промышляет охотой. Здесь его и арестуют.

В семье также муж Аси – Черкашенин Павел Петрович, тоже врач. Брак, правда, был не зарегистрирован. В 1928 г (это год невиданного наводнения в Омске, погубившего много людей) у Аси родилась дочь по имени Надя. Девочка Надя прожила только несколько месяцев. Больше детей у Асклипиодоты Ивановны и Павла Петровича не было.

Павел Петрович пострадал после ареста тестя. Он был членом ВКП(б) с 1920 г. «Исключен из партии в 1938 г из-за отца (Ключарева И.П. – Ю.С.), как за связь с чуждым элементом», писала А.И.Ключарева в автобиографии.

Елена Артеменко (правнучка И.Ключарева) передает историю так: «С мужем Павлом Петровичем она (Ася Ивановна.-Ю.С.) прожила в любви и согласии всю жизнь. Но брак был не регистрирован. Когда забрали деда Ивана, как врага народа, Павлу Петровичу сказали отказаться от жены или его исключат из партии. Он кинул партбилет и ушел. После, году в 1957-м , ему предлагали вступить в партию, он отказался. Павел Петрович умер в 1968 г. Похоронен в Омске. Он был врачом, как Ася»[40].

Черкашенин Павел Петрович служил главным врачом Омской кожно-венерологической больницы с 1944 по 1950 гг.[41]

Любопытную историю поведала Елена Артеменко: «Павел Петрович был врачом кожно-венерологом и во время войны лечил людей, используя метод плацебо. Давал людям воду простую в бутылочке и говорил это хорошая микстура, «мне ее привезли по блату, даю только вам». Надо, мол, пить по столовой ложке 3 раза в день. И люди пили и выздоравливали от сифилиса, уже носы были провалены у людей. Это историю мне рассказывала бабушка Ася».

Оказывается, если человек верит (в данном случае в лекарство), то организм включает какие-то силы, которые способны побороть даже страшную инфекцию…

Вернемся к Асклипиодоте Ивановне. После трагических событий с отцом, она покидает Красноярку и с 1938 по 1941 г работает начальником 2-й поликлиники г. Омска.

Призвана в РККА уже на 5-й день войны 27 июня 1941 г. Назначена на должность начальника ПЦСП (санитарного поезда) № 70, РЭП (распределительно-эвакуационный пункт) 33, г.Москва. Служила в этой должности до марта 1943 г. «Ввиду расформирования поезда отправлена на Воронежский фронт МЭП (местный эвакуационный пункт) 46 СЭБ (?) 1036[42] в должности ст. ординатора /неразб.…/ врача. В январе 1945 г группой усиления была направлена в Э.Г. (эвакогоспиталь) 4437, где и работаю по настоящее время (1945 г.-Ю.С.) в должности ординатора».

Родственники сообщают, что службу капитан Ключарева закончила в Венгрии. Согласно учетно-послужной картотеки, демобилизована 20.11.1945 г. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»[43].

Также А.И. Ключарева сообщает в автобиографии, что судима не была, избирательных прав не лишалась, а за границей имела дядю (брата матери), проживающего в Египте, переписки с которым не имеет.

Братом матери, думается, был врач Михаил Дмитриевич Троицкий. В начале 1920 года в Египет прибыли около четырех с половиной тысяч русских беженцев. Большинство из них были военнослужащими Белой Армии. Среди русских иммигрантов было довольно значительное число врачей. Это объясняется тем, чтоиз России в Египет в 1920 г. вывозили главным образом больных и раненых вместе с медицинским персоналом госпиталей. Среди этих врачей были Александра Максимовна Троицкая (сконч. в Александрии 16.8.1947 в возрасте 47 лет) и ее муж Михаил Дмитриевич Троицкий[44] (1887 — 13.11.1953, Александрия).[45] Впрочем, вряд ли Александра Максимовна была врачом (к 1920-му году, т.е. в 20 летнем возрасте, врачом стать невозможно).

А семья Асклипиодоты Ивановны в 1945 г проживала в г. Омске, на улице Ленина в доме № 17 в квартире 46. После войны А.И.Ключарева служила облздравотделе, в туберкулёзных диспансерах города (на Почтовой улице и на улице Маяковского).

Умерла 31.05.1982 г. Ее очень тепло вспоминает Елена Артеменко. «С 1968 года она жила с моей мамой и ее семьёй. До смерти. Мы ее хоронили. Умерла в 81 год. Мы ее очень все любили и до сих пор вспоминаю только добром. Бабя Ася растила меня, как родная бабушка ».

В роду Асклипиодоты Ивановны священниками были несколько колен предков, как по линии отца, так и по линии матери. Сама она пять лет обучалась в Епархиальном училище, где все начиналось и заканчивалось молитвой. Но оказалась первой, начисто отрицавшей существование Бога. «Бабушка Ася была ярой коммунисткой. Верующей не была совсем».

Но человеком была хорошим! Царствие ей небесное!

***

Сергей Иванович Ключарев, сын нашего героя. Выше приводилась запись о его крещении от 1909 г. Восприемницей была сестра Асклипиодота. Надо сказать, что она, как старшая сестра, опекала его на протяжении жизни. Давала брату денег в трудные моменты. После его гибели ежегодно посещала могилку на кладбище в деревне Ава (а это 300 км от Омска по прямой).

В отличии от Асклипиодоты, Сергей имел образование чисто советское. После школы получил профессию электрика. К 1934 г был уже женат. Жена – Елена Порфирьевна, 1910 г.р.

9 октября 1934 г у них родилась дочь Надежда. Уже упоминалось, что девочка заболела коклюшем и врачи посоветовали родителям пожить в сельской местности среди сосновых боров. Ее забрала к себе в с. Красноярка тетя Ася. Они с Павлом Петровичем настолько привыкли к девочке, что стали просить родителей дать им разрешение на удочерение.

На удивление — родители согласились. И даже пошли в администрацию, чтобы оформить отказ от дочери в пользу семьи тети Аси. Но отказную не приняли, признали не обоснованной.

Надя так и жила, главным образом, у тети Аси. Родителям отказной не простила, особенно матери. Обида на нее осталась до самой старости.

6 октября 1939 г в семье Сергея и Елены родилась вторая дочь – Нина. Других детей в семье не было.

В 1943 г Сергей Иванович был призван в армию военкоматом Молотовского района г. Омска. Молотовский район находился в юго-восточной части города.

11 августа 1943 г из военно-пересыльного пункта зачислен в 166 стрелковую дивизию 27 армии в составе Воронежского фронта.

На Воронежском фронте с марта 1943 г в одном из госпиталей служила Асклипиодота. Вряд ли они там встретились, но совпадение любопытное.

В дальнейшем Сергей Иванович служил в легком артиллерийском полку под номером 1070. Служил рядовым красноармейцем, но в топографической службе. Работа военных топографов позволяет артиллерии выбирать наиболее подходящие огневые позиции с учётом особенностей местности и расстояния до вражеской цели. И, заметим, предполагает известный уровень образованности топографов.

В представлении к медали «За боевые заслуги» сказано: «Красноармейца топослужбы топовзвода полка Ключарева Сергея Ивановича за то, что в бою за город Данциг, работая на топопривязке боевых порядков полка показал образцы дисциплинированности и точности в работе. 1909 г.р. /…/. Служащий, русский, беспартийный, призван Молотовским РВК в 1943 году».

Данциг это город на территории современной Польши. Вероятно, там Сергей Иванович и заканчивал войну. Кроме медалей «За боевые заслуги» и «За победу над Германией» награжден и особо чтимой солдатами медалью «За отвагу»[46].

После войны вернулся в Омск. Работал электриком. Было у семьи Сергея и свое жилье. На улице Лагерной (сейчас – ул. Жукова) стоял, как пишет Е.Г.Артеменко, «страшный деревянный дом». На этом месте сейчас стоит памятник Жукову Г. К.

Вот как характеризует Елена Геннадьевна Артеменко своего деда (со слов родственников, т.к. родилась через 15 лет после его смерти). «У него были золотые руки, мог отремонтировать все! До сих пор хранится на даче алюминиевая кастрюлька, которую он делал сам. Держал пасеку. По характеру он отличился от своего отца, был спокойным, не бунтарем , это точно».

Около 1953 г семья Сергея Ключарева с женой Еленой Порфирьевной и дочкой Ниной отправилась в Аксеновский леспромхоз, который, видимо, поманил хорошими заработками. Это по реке Иртыш за поселком Тевриз.

Леспромхоз формировался типичным для того времени образом. «В 1948 году по вербовке со всех концов страны стали приезжать будущие рабочие леспромхоза в одиночку и семьями. Прибыло много ссыльных на поселение – украинцы, белорусы, поляки, немцы, прибалты. Из крупных городов привозили для перевоспитания трудом тунеядцев и девиц «лёгкого поведения». Летом к берегу пристал пароход «Казахстан» — «плавучая тюрьма» с сотнями заключённых. /…/ К началу пятидесятых годов в Аксёново было уже 5 улиц: Луговая, Советская, Ленина, Интернатская, Увальчик. Рос посёлок, подрастали дети, всё больше стало приезжать рабочих. /…/ После смерти Сталина в посёлке исчезла зона, бараки для заключённых превратились в общежития, но многие из амнистированных заключённых остались работать в леспромхозе»[47].

Была в леспромхозе и медсанчасть. Елена Порфирьевна устроилась туда медсестрой. А вот Сергею обещанной работы на электроподстанции сразу предоставить не смогли. Потом его куда-то пристроили, но ожидаемого заработка не было. Приходилось даже просить взаймы у Асклипиодоты. Сергей Иванович, кстати, держал в Аксеново пчел, стал продолжателем любимого дела отца.

Кто-то подсказал Сергею Ивановичу, что есть работа для него в Муромцевском районе. Это километрами 100 южнее. В семье считают, что к смене места жительства Сергея подталкивала жена, была она не спокойной в этом плане.

И вот они с чемоданами и ульями на борту катера (по другим сведениям, баржи). Пьяный капитан, пьяная команда…

В районе деревни Ава 16 августа 1953 г судно потерпело крушение (его «затянуло в воронку», как пишут родственники). Сергей Иванович и дочь Нина не смогли выбраться из трюма и утонули. А Елену Порфирьевну вытолкнули в иллюминатор нетрезвые матросы… Она плавать то не умела совсем (в отличии от дочери и мужа, которые легко переплывали Иртыш)… Ухватилась за чемодан и на нем выплыла с середины реки до берега… А ширина Иртыша здесь около 800 метров…

Удачливая Елена Порфирьевна после постигшей семью катастрофы еще несколько раз выходила замуж. Умерла 30.03.1988 г.

А несчастного её мужа и дочь Нину похоронили на кладбище деревни Ава. Пока жива и здорова была Асклипиодота, приезжала каждый год со своими домашними на могилку брата. Останавливались в доме бакенщика (очевидца трагедии), с его семьей они подружились.

Сейчас и деревни Ава уже нет. Сгорело и кладбище. Могилка Сергея и дочери стали безвестными… Также, как захоронение их отца и деда Иоанна Ключарева…

Помяни, Господи, души усопших раб Твоих…

***

Надежде Сергеевне Ключаревой к моменту трагедии было только 18 лет. Она продолжала оставаться под опекой тети Аси.

Училась Надежда отлично. Автор изучал биографии многих потомков духовенства. Большинство были успешными и в учебе, и в работе. Возможно, причиной тому «поповские» гены. Ведь в духовенство (привилегированное сословие) попадали самые способные из крестьян, имевшие хорошую обучаемость. Возможно, это отзвуки «поповского» воспитания.

Надежда Ключарева окончила школу с золотой медалью. Потом с красным дипломом политехнический институт. Работала конструктором высшей категории на заводе «Полёт». Конструировала самолеты Ил-86. Ветеран труда. «Обожаема была всей семьей: детьми, внуками, правнуками».

Ее муж — Дудин Геннадий Александрович, 17.04.1936 г.р. Умер очень рано — 20.11.1981 г от рака. А через полгода умерла и баба Ася, которая растила детей Дудиных, как родная бабушка, и жила с ними с 1968 г (после того, как похоронила своего мужа).

Детей было двое: Сергей (1961 г.р.) и Елена (1968 г.р.).

«Не приведи, судьба, на склоне дней, мне пережить родных своих детей…». Такая нелегкая доля выпала Надежде Сергеевне. Сын Сергей умер от рака 10.07.2012 г. «Он умирал мучительно от онкологии, и был не крещенным, и уже звали батюшку, когда он был в коме, и батюшка его крестил. Мама моя считала, что так он быстрее отмучается. А перед смертью брат мой все повторял, что Бог его наказывал при жизни за то, что он говорил на него нехорошо».

Сергей был по характеру технарь, работал на железной дороге, очень любил свою профессию. У него осталось трое сыновей.

Смерть сына изменила Надежду Сергеевну. Убежденная атеистка стала бывать в церкви. Свечи просила поставить дочь, так как сама церковное устройство не понимала.

Внучка Иоанна Ключарева умерла 14.09.2020 г от последствий короновируса. «Была в прекрасной форме и интеллекте, в 85 лет помогала растить правнуков, учила с ними уроки, мыла окна в 3 комнатной квартире сама. Если б не короновирус, то пожила бы еще».

Её дочь, Елена Геннадьевна, тоже получила хорошее образование. Работает в сфере управления персоналом на руководящей должности. У неё двое детей – дочь и сын. Дочь Любовь начала глубоко интересоваться родословной. Благодаря ей и появился этот текст.

***

Еще один потомок рода Ключаревых, прославивших фамилию на просторах Омской области. Зинаида Константиновна Ключарева – педагог и краевед.

Напомним читателю об её отце Константине Павловиче Ключареве. Родился 27 мая 1887 г во Владимирской губернии. После смерти отца опекался старшим братом Иоанном Павловичем.

В 1903 г Ключарев Константин Павлович, 16 лет, из 3 класса Владимирского духовного училища, на средства брата, священника Ключарева Иоанна, обучался во 2 классе Екатеринбургской школы псаломщиков[48].

В июне 1909 г (при крещении племянника Сергея в церкви поселка Царские колодцы) Константин восприемник и записан как потомственный почетный гражданин. Это говорит о том, что он тогда в духовном сословии не состоял.

Служит псаломщиком (с июля 1910 г) на разных приходах, первое время часто их меняя.

Весной 1911 г бывший псаломщик Константин Ключарев допущен до исполнения обязанностей псаломщика временно, до 1-го августа, к церкви в поселке Царские Колодцы, Тюкалинского уезда[49]. То есть на приход, где служил брат.

С 19 августа 1911 г бывший псаломщик Константин Ключарев определенна 2-е место псаломщика к ц. с. Большепесчанского, Тюкалинского уезда. С сентября 1911 г – в селе Новоселье Тюкалинского уезда В 1912 году и дальше он служит в с. Новосельском псаломщиком, не позже 1916 г –диаконом[50]. По состоянию на 1920 г он также диакон этого села[51]. В 1914 г в его семье жена, детей нет.

В 1921 г видим его уже священником с. Сергеевка Калачинского уезда Омской губернии. Арестован Омской губЧК 22 сентября 1921 г по обвинению в контрреволюционной деятельности. 18 ноября 1921 г дело прекращено по амнистии.

О дальнейшей судьбе о. Константина нам ничего не известно. Кроме того, что 19 сентября (по другим данным 30 сентября) 1922 г в с. Михайловка Кормиловского района у него родилась дочь Зинаида.

Зинаида Константиновна после окончания Кормиловской средней школы в 1940 году и учительских курсов в 1941 г. работала учителем истории в школах области. В январе 1943 года получила направление в Марьяновский район, в Пикетинскую НСШ преподавателем истории. В августе 1944 г. была направлена директором школы в Конезавод №40, одновременно вела уроки истории. Заочно окончила Омский педагогический институт.

Далее цитата из статьи о ней. «В Конезаводской школе работала с августа 1944 г по октябрь 1977 г. За этот период несколько раз приходилось быть и директором школы, и завучем. На руководящей должности находилась более двадцати лет. В 1954 г. была избрана депутатом сельского Совета, затем еще несколько раз избиралась на эту общественную должность.

Работая депутатом, возглавляла комитет по народному образованию, культуре, торговле местного Совета. Учительский коллектив принимал самое активное участие во всех начинаниях: будь это работа на току, на уборке урожая, или общественная деятельность – все были агитаторами, участвовали в художественной самодеятельности.

Будучи на пенсии, по решению парткома, исполкома сельского Совета, дирекции совхоза, Совета ветеранов Зинаиде Константиновне было поручено возглавить Совет музея, цель которого заключалась в том, чтобы организовать и создать музей в поселке. В 1985 году дирекция совхоза построила отдельное здание для музея. Для экспозиций был собран материал о людях войны, труда, о жителях конезавода «Омский». В сборе фотографий, вещественных и письменных документов принимали участие ветераны войны и труда, учащиеся и многие жители села. За эти годы музей посетили многие зарубежные гости: из Венгрии, Чехословакии, Португалии, Германии, Монголии, из многих городов бывшего СССР; предприятий, учреждений, школ г. Омска и области.

Труд Зинаиды Константиновны отмечен знаком «Отличник народного просвещения», орденом Знак Почета, медалями: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»., «50 лет Победы», «Ветеран труда»»[52].

Зинаида Константиновна была дружна со своей двоюродной сестрой Асклипиодотой, бывала у ней в гостях. Ее очень уважала и Надежда Сергеевна.

Еще цитата[53]. «Она не просто давала нам знания по истории – она учила нас жизни. Зинаида Константиновна знала характер, увлечения, мечты каждого ученика. Преподавала она очень ярко и образно, рассказывала обо всем с восхищением и большой любовью, и эти чувства передавались всем ученикам. Очень терпеливо и душевно учила тому, что человек должен быть разносторонне развит. И все мы чувствовали теплоту ее сердца и тянулись к ней.

Столько лет прошло, а мы до сих пор помним прогулки в весенний лес, игры на лесной полянке, походы… Ходили к своим шефам на молочную ферму с концертами. А как интересно проходили исторические вечера! Проводили ежегодно день рождения класса, что стало нашей доброй традицией.

Всем знакомый ее дом в поселке никогда не пустовал: к Зинаиде Константиновне постоянно приходили бывшие ученики. Она была очень искренним человеком, и нас она учила именно этому. Не столько на словах, сколько на деле, на своем примере объясняла нам, что нужно с любовью и пониманием относиться к другим людям, быть трудолюбивыми, уметь радоваться работе. Учила не пасовать перед сложными задачами, находила слова поддержки в сложных ситуациях и после школы осталась каждому из нас настоящим другом».

Выпускник Сергей Ледовский посвятил Зинаиде Константиновне стихи.

Я встану перед Вами на колени

И буду руки Ваши целовать в мелу,

И буду я просить у Вас прощения,

Как пойманный юнец в чужом саду.

А есть за что. Учился на четыре,

Острил порой не ведая о чем,

Казалось, в классе был тогда кумиром,

А выглядел, конечно же, глупцом.

Объединили Вы во мне что можно,

Что сам в себе я смог объединить:

Быть честным, сильным, справедливым

И Родину свою, как мать любить.

Наверно, поздно эти откровения,

В свой путь ушли с вокзала поезда,

Но нет, не может быть сомнения —

Пусть будет поздно, чем порою никогда!!!!

В нашем повествовании об омских Ключаревых было много печали. Но закончили мы рассказ на бравурной ноте.

[1] https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-священник-иоанн-ключарев-и/#more-3799

[2] Сухарев Ю.М. Священник Иоанн Ключарев и Первая Русская революция// Православие на Урале: связь времен: материалы V межрегиональной научно-практической конференции (Екатеринбург, 23 января 2016 г)/ ред. А.М.Бритвин – Екатеринбург: Уральское церковно-историческое общество, 2017. С.150-169

[3] К сожалению статья стала жертвой плагиата. В августе 2016 г изложение статьи без ссылки на автора опубликовала газета «Кормиловский вестник» (Омская обл.), её же текст перепечатал журнал «100% успеха в Омске».

[4] Ткачев А.А.Особенности церковно-государственных отношений в Омске в 1906-1911 гг.//Вестник Омской Православной Духовной Семинарии / главный редактор Н.В. Воробьева. – 2018. –

Вып. 2 (5). С.80-93

[5] ГАСО Ф.6 оп.4 д. 233

[6] Омские епархиальные ведомости. Омск, 1908, выпуск № 1

[7] Метрические книги актовых записей церквей Тюкалинский уезд с. Куликовское Михаило-Архангельская церковь с. Воскресенское Богородице-Покровская церковь с. Локтинское Свято-Димитриевская церковь с. Царские Колодцы Свято-Пелагеевская церковь с. Антониевское Свято-Николаевская церковь с. Кабаньевское Свято-Георгиевская церковь. ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №848, стр. 402

[8] Метрические книги актовых записей церквей Тюкалинский уезд с. Кабаньевское Свято-Георгиевская церковь с. Потанинское Александро-Невская церковь с. Царские Колодцы Свято-Пелагеевская церковь с. Царицинское Богородице-Покровская церковь ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №985, стр. 173

[9] Метрические книги актовых записей церквей Тюкалинского уезда о смерти: Богородице-Покровской церкви с. Царицинского Свято-Пелагеевской церкви с. Царские Колодцы Богородице-Рождественской церкви с. Новосельского Богородице-Казанской церкви с. Александровского Богородице-Покровской церкви с. Сыропятского Царице-Александровской церкви с. Богдановического Свято-Георгиевской церкви с. Юрьевского. ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №14, дело №729, стр. 47

[10] Метрические книги актовых записей Свято-Пелагеевской церкви с. Царские Колодцы Тюкалинского уезда (рожд.)1906, 1909-1913. ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №14, дело №512, стр. 44

[11] Омские епархиальные ведомости. Омск, 1912, выпуск № 14

[12] Омские епархиальные ведомости. Омск, 1915, выпуск № 11

[13] Омские епархиальные ведомости. Омск, 1917, выпуск № 23

[14] Метрическая книга актовых записей Крестовоздвиженской церкви г. Омска ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №11, дело №123, стр. 525

[15] Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: еженедельное издание с прибавлениями. СПб., 1914, выпуск № 18/19

[16] Церковные ведомости, издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде: еженедельное издание с прибавлениями. СПб., 1917, выпуск № 35

[17] Екатеринбургские епархиальные ведомости (ЕЕВ) за 1901 год, т.1, с.69, от 16 марта №6

[18] ЕЕВ за 1905 год, т.2, с.564, от 16 декабря №24

[19] Омские епархиальные ведомости. Омск, 1917, выпуск № 12

[20] Там же

[21] Там же

[22] Г АРФ. Ф. 1778. 1917. Он. 1.Д. 94. Л. 157.

[23] РГИА. Ф. 796. On. 204. 1917.1 отдел. V стол. Д. 54. Л. 73-74.

[24] Омские епархиальные ведомости, 1917, выпуск № 24

[25] ИА Омской области (ИАОО), Фонд № Р-1064. Оп.2. Д. 16

[26] Сушко А. В. «Поповский мятеж»: к вопросу об антибольшевистских волнениях в Омске // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. 2021. Т. 6, № 4. С. 70.

[27] Автобиография Ключаревой Асклипиодоты Ивановны. Личное дело ординатора II-го медотдела эвако-госпиталя 4437 капитана медслужбы Ключаревой Асклипиодоты Ивановны. Фотокопия. Из личного архива Е.Г.Артеменко.

[28] Там же

[29] Метрические книги актовых записей церквей г. Омск Крестовоздвиженская церковь Всехсвятская кладбищенская церковь Свято-Параскевиевская церковь (Шкроевская церковь) Воскресенский военный собор. ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №1451, стр. 25. 1 января 1919 — 31 декабря 1919

[30] Забвению не подлежит: Книга памяти жертв политических репрессий Омской области. К. Омское книжное издательство. 2001. Том 4.

[31] Сведения предоставлены автору иереем Омской епархии Вячеславом Суховецким в ноябре 2015 г

[32] Клировая ведомость о церкви Знамения Божией Матери, села Щелкунского, Екатеринбургского уезда и епархии за 1903 год. ГАСО ф.6 оп.4 д.164.Л.29об

[33] Из рукописей Николая Семеновича Стромилова (1842-1895). Публикуется по источнику: https://vk.com/wall202345724_9314 Дата обращения: 30.07.2025 г

[34] Цитата из книги «На изломе алого» Янины Логвин

[35] Омские епархиальные ведомости, 1913, выпуск № 13, с.5

[36] Омские епархиальные ведомости, 1916, выпуск № 25, с.8

[37] Бюллетень № 6 съезда духовенства и мирян Омской епархии // Омские епархиальные ведомости. 1917. 11 июня. № 24. С. 7.

[38] Автобиография Ключаревой Асклипиодоты Ивановны. Личное дело ординатора II-го медотдела эвако-госпиталя 4437 капитана медслужбы Ключаревой Асклипиодоты Ивановны. Фотокопия. Из личного архива Е.Г.Артеменко.

[39] https://omsk-osma.ru/ob-universitete/o-nas Дата обращения: 31.07.2025 г

[40] Воспоминания Е.Г.Артеменко из переписки с автором, 2025 г.

[41] https://roovzoo.ru/contents-2-2-8 Дата обращения: 31.07.2024 г

[42] Возможно, речь идет об эвакуационном госпитале № 1036, который находился в райцентре Бобров с 9 апреля 1943 г. по 16 января 1944 г

[43] Данные сайта Память народа

[44] В Российском медицинском списке 1916 врача с такими данными нет

[45] Беляков В.В. Российский некрополь в Египте// Азия и Африка сегодня 2007 № 2, с. 69; Погребенные в Египте с дополнением лиц из поминального списка О. Д. Сериковой. https://pomnirod.ru/materialy-k-statyam/zahoroneniya/египет/российский-некрополь-в-египте-автор-в.-в.-беляков.html Дата обращения: 31.07.2025 г

[46] Данные о военной службе С.И.Ключарева с сайта «Память народа»

[47] «Мой край родной – моя история живая». (История посёлка Аксёново). https://ok.ru/profile/591526882828/statuses/155027240587276 Дата обращения: 03.08.2025 г

[48] Во всех источниках указано, что его образование – 3 класса духовной семинарии. Вероятно, ошибочно.

[49] Омские епархиальные ведомости. Омск, 1898–1917, 1911, выпуск № 13

[50] Метрические книги актовых записей церквей Тюкалинский уезд с. Надеждино Богородице-Казанская церковь (1916) с. Новосельское Богородице-Рождественская церковь (1916) п. Мартыновский Свято-Николаевская церковь (за 1916 рожд., брак) с. Новокарасукское Богородице-Покровская церковь (1916) п. Михайловский Михаило-Архангельская церковь (1915-1916)

ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №6, дело №1295, стр. 67

[51] Метрическая книга актовых записей Богородице-Рождественской церкви с. Новосельского Тюкалинского уезда (за 1919 брак, рожд., за [1920] о рожд. 1 лист) ИА Омской области (ИАОО), фонд №16, опись №14, дело №1080, стр. 28

[52] Выпускники Конезаводской средней школы 1976 года. Память – в наших сердцах

https://gazeta-avangard.ru/news/media/2022/9/28/pamyat-v-nashih-serdtsah/ Дата обращения: 04.08.2025 г

[53] Там же