Сухарев Ю.М. К родословию Чиняевых — крестьян села Бутырского Челябинского уезда

Монастырские крестьяне в нашем родословии встречались не единожды. И не на дальних ветвях, а на самых главных. Семья пращура Петра Ильина Сухарева (пятеро сыновей) переселилась в деревню Сажина Челябинского уезда из д. Алени Брянского уезда Орловской губернии в 1846 г. Деревня эта упоминается с XVII века; до 1760-х годов находилось во владении Брянского Спасо-Поликарпова монастыря.

Бабушка Агрипина Митрофановна Орлова, в девичестве Нестерова, уроженка д. Карпова Белозерского уезда. Крестьяне этой деревни в документах конца 18 — нач. 19 века отнесены к экономическому ведомству, т.е. ранее пребывали во владении Андозерского Успенского мужского монастыря. Образован монастырь (пустынь) в 16 веке иноками Новоезерского монастыря. А в 1652 году он приписан к Новоезерскому монастырю («монастырю Кирила Белого Новозерского Чюдотворца на острову на Новоозере»). Упразднена Андозерская пустынь в 1764 году в ходе секуляризационной реформы 1764 года. После 1764 г крестьяне монастырские по факту стали государственными, но еще лет 50 их называли «экономическими» и учитывали отдельно.

Кстати сказать, совсем недавно обнаружил в роду своем монаха. Летом 7201 г (1692 г от Р.Х.) «Род Ивана Герасимова сына Лоховых Барневские слободы приложил в дом пресвятой Богородицы рубль денег по родителех своих в сенаник записать инока Германа, Варвары»[1]. То есть Иван Герасимов Кожевников (Лохов) сделал от имени рода своего вклад в Далматовский монастырь на поминание отца своего Герасима (в монашестве Германа) и матери своей Варвары. В каком монастыре упокоился инок Герман неизвестно, не факт, что в Далматовском.

Но вернемся к монастырским крестьянам. Просматривая исповедные ведомости прихода села Воскресенского конца 18 века постоянно встречал фамилию Чиняевых в д. Бутырской. Чиняевы наши родственники и точно известно, что они выходцы из Бутырки.

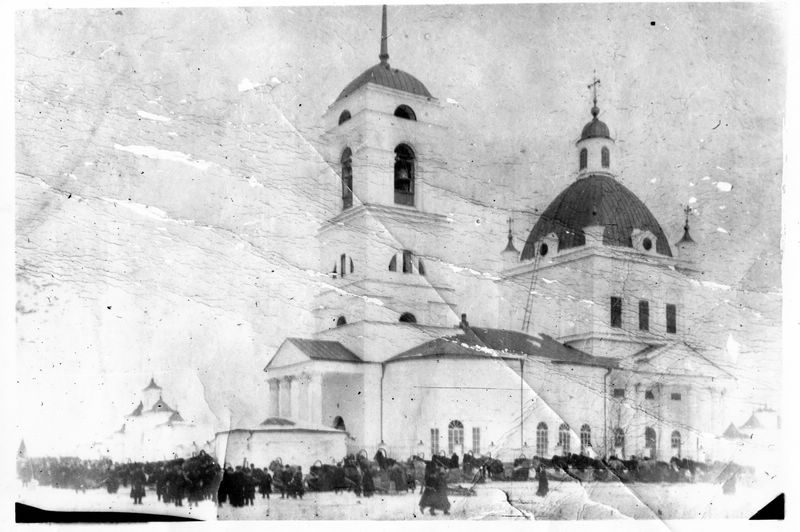

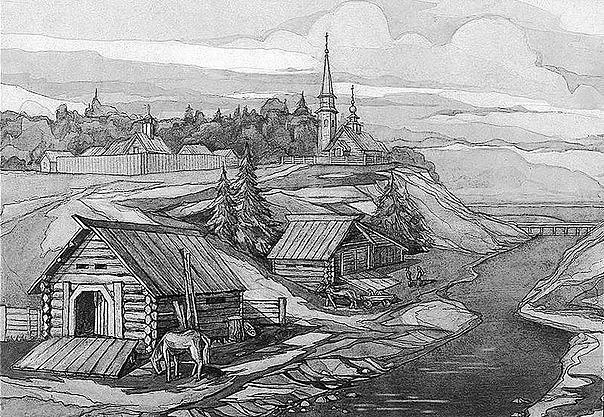

Считается, что деревня Бутырская существует с 1745 года[2]. Наверное, так оно и есть, хотя в ревизии Воскресенского митрополичьего села 1763 г такого поселения не показано (как и многих других, явно существовавших). В 1825 г в деревне была построена церковь и Бутырка стала именоваться селом. Церковь во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, каменная с колокольней, однопрестольная.

Жители села занимались хлебопашеством и скотоводством, ловили рыбу, добывали зверя, собирали грибы и ягоды. Расположение села (три озера, лес, пахотные и сенокосные угодья) притягивало крестьян. Во второй половине 19 века численность жителей уже превышала 1000 человек[3].

Название деревни (села) от слова «бутырка» — изба, жилище, селитьба, отдельная от общего поселения, дом на отшибе, особняком, т.е. поселение, стоящее отдельно от основного. И уж ни в коем случае не от названия московской тюрьмы, которая возникла гораздо позже.

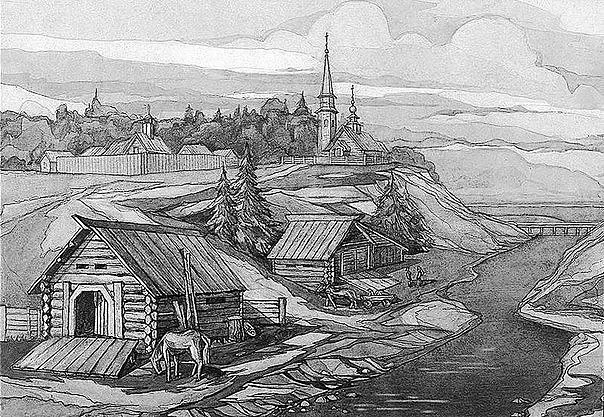

Основным поселением было село Воскресенское. Царской грамотой от 6 августа 1682 г Тобольскому архиерейскому дому разрешено владеть «вверх по Миясу реке пашенными и не пашенными землями и сенными покосы и рыбными ловлями и речками и озерами и лесами и хмелевыми и всякими угодьи»[4]. Весной 1684 г на Миассе будет построен острог. В остроге поставленапервая церковь, посвященная Воскресению Христову и давшая название данному населенному пункту, она была освящена 13 февраля 1685 года[5].

Земельное пространство архиерейской вотчины начало заполняться сетью деревень. Уже в первой (1719 г) ревизии села Воскресенского (имевшего, по сути, статус слободской столицы) показаны отнесенные к селу деревни: Шаламова, Куликовская, Купаинская, Дубровная, Сартасова, Мезенцова, Березового мысу, Кочегарова, Черемных, Грязнуха[6].

Положение новой митрополичьей вотчины было очень уязвимым. Если вниз по Миассу были русские поселения (и то не близко, Окуневский острог в 30 верстах, основан в 1676 г), то вверх по реке поселений не было. В 1684-м г появилась Верх-Миасская Чумлякская слобода в 70 верстах от Митропольей деревни, но она была малонаселенной.

Защищаться митрополичьим крестьянам надо было самим, без большой надежды на помощь. В 1685 г здесь была построена «крепость, город рубленной в клетках под крышкою мерою 40 сажень поперек 30 сажень, вышины оная крепость 5 аршин 3 четверти, по углам в том городе 4 башни, пятая проезжая, круг оного города ров и рогатки мерою 103 сажени, да кругом оного села крепость забран заплот, 3 караульные каланчи, кругом оной крепости рогатки мерою 800 сажень»[7].

Кроме центрального укрепления, существовала оборонительная стена, окружавшая все село, представлявшая собой заплот протяженностью около 1700 м[8].

Некоторые деревни вотчины также строились по типу крепостей, позволяющих держать оборону[9].

Митрополичья вотчина подвергалась нападениям кочевников регулярно. Киргизкайсаками «в 1690 году в результате нападения “Казачьей орды” было убито 70 человек, а 20 взято в плен, отогнали рогатого скота 300 голов и 200 лошадей». В 1706 г. «от воров башкирцев убито 60 чел., в полон взято 40 чел., рогатого скота и лошадей отогнали без остатку»[10].

31 июня 1736 г «воры башкирцы человек 500 Воскресенского села прибежали в поскотину и лошадей и скота отогнали не малое количество. Из того села, стоящие тут на форпосте драгуны и крестьяне с человек 60 ходили за ними ворами в погоню и, догнав, был бой, причем воров несколько побило и ранено и воры убили крестьян 24, ранили 2-х»[11].

К слову сказать, Воскресенским село стало называться после постройки здесь Воскресенской церкви (ок.1700 г). До этого именовалось Митропольим.

В 1740-е гг положение несколько улучшилось после устройства Уйской пограничной линии и Карачельского форпоста (1743 г), закрывшего брешь между Чумлякской и Воскресенской слободами.

Однако постоянное нахождение в экзистенциальном состоянии наложило, видимо, отпечаток на воскресенских крестьян. Они регулярно и по разным поводам выступали против начальства, прогоняли приказчиков, отказывались выполнять урочные работы. Выступления крестьян фиксировались в 1726, 1727, 1731, 1740, 1746, 1750, 1758, 1760 гг[12]. Своего апогея бунтарские настроения достигли во время Пугачевского восстания, когда с. Воскресенское стало, по сути, базой пугачевцев в Примиассье[13].

Некоторые исследователи считают, что «нахождение Воскресенской вотчины Тобольского Софийского дома в зоне постоянных территориальных конфликтов с башкирами и киргиз-кайсаками… существенным образом определяло повседневную жизнь крестьян. Это выразилось в их активной позиции в отстаивании права на освоение и заселение новых земель, а также права на их управление, что ярко проявилось в волне протестов второй половины XVIII в»[14].

Ревизская сказка 1763 г – последний документ, зафиксировавший село Воскресенское в «митрополичьем» состоянии. 26 февраля (8 марта) 1764 года указом Екатерины II была проведена полная секуляризация церковных земель, и около двух миллионов душ монастырских и митрополичьих крестьян были переданы в ведение Коллегии экономии. С этого момента такие крестьяне стали называться экономическими.

Первые сведения о Чиняевых в пределах Воскресенского экономического села относятся к 30 июня 1778 г. В метрической книге приходской церкви имеется запись о рождении у крестьянина деревни Бутырской Константина Чиняева сына Петра[15]. О составе семей Чиняевых в этот период скажем позже. Пока нас больше интересует вопрос: откуда они на Миасс переселились?

На Миасс они переселились с Исети, а именно с заимки Кондинского (Кодинского) во имя Святой Троицы монастыря. Сам монастыри находился за тысячу верст, в с. Кода (ныне пос. Октябрьское Ханты-Мансийского АО). Название происходит от места расположения — при впадении р. Кондушки (Коды) в р. Обь. Монастырь основан грамотой царя Алексея Михайловича от 20 окт. 1653 г. по ходатайству Сибирского и Тобольского архиепископа Симеона для возрождения и распространения Православия в Кодском городке.

В 1662 г. монастырю были отведены земли на р. Исети, где была организована монастырская заимка, ставшая его основной житницей, ибо на Оби места не хлебные.[16] Ее называли Кодская (Коцкая) Николаевская заимка, Троицкая Кодская пустынь, а ныне с. Кодское Шатровского р-на Курганской обл.. Заимкой управлял строитель. В 1683 г. в ней было 47 крестьянских дворов. В 1744 г. в исетских владениях монастыря было село и 3 деревни, в которых проживало 678 чел.

Эти земли связывала с Кондинским (Кодским) монастырем водная дорога: Исеть – Тобол – Иртыш – Обь. Расстояние между ними составляет 1400 верст. Из Тобольска весной, по открытии Иртыша, Тобола и Исети, суда отправлялись в Кодскую Николаевскую заимку и, нагрузившись здесь мукой и другими припасами, шли в монастырь.

В Никольской заимке, по переписным книгам 1683 и 1684 годов, имелось пашенной земли 350 десятин и сенокосу на 12 тысяч копен — до 48 тысяч пудов. Крестьян в заимке значилось 679, тягловых луков 263 — в одном луку считалось по одной душе мужского пола от 16 до 60 лет. С каждого тяглового лука собиралось в монастырь в год, кто пашет пашню, «пятинный хлеб», сена — 20 копен и дров на 1 сажень. Было здесь 4 мельничных плотины. Конный завод имел 9 жеребцов, 32 кобылицы и прочих лошадей, всего 124. Коров имелось 45, овец 110, свиней 35[17] «Хлебного дохода из трёх годов третьей части, с крестьянских пахот, из выделу пятой части: ржи – 220 четвертей, ярового – 212 четвертей (в том числе овса – 142, ячменю – 60, пшеницы – 10 четвертей)»[18].

Например, с 1756 по 1758 гг отправили на дощаниках из Кодской заимки в Кодский монастырь на Оби и в Тобольск для продажи 209,5 четвертей[19] пшеницы, 11135 четвертей ржи и овса. А также муку, солод, масло, сукно, холсты, овчины, кожи яловые и пр[20].

В Коцкой заимке (ее тогда называли именно так) была деревянная церковь во имя Святителя Николая, построенная около 1690 года, позднее была построена каменная во имя Святой Троицы с двумя приделами. Здесь постоянно жил вотчинный надзиратель из монахов Кондинского монастыря.

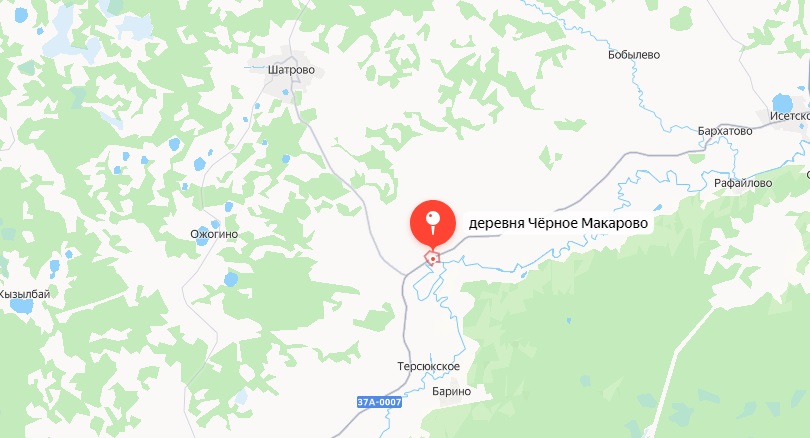

Кодская заимка, кроме самого Кодского, включала и несколько деревень. Вот как местный источник описывает основание деревни Черной (Чорной). «В 1667 году монах Павел поселил на безымянной речке Макара Ченева. Здесь на берегу Макар выкопал себе времянку – земляную курную избу. Так Макар Ченев положил основание деревни Чорной. По черной избе Ченева крестьяне прозвали и безымянную речку «Чорной». К 1744 году в деревню Чорную монахи поселили зырян, которые на левом берегу речки Чорной основали деревню Макаровскую»[21].

Макар Ченев и есть пращур этого рода Чиняевых. Написание фамилии не должно смущать, мы увидим, что оно изменялось. Некоторые утверждения вызывают сомнение. Обычно поселения именовались по названию реки, а не наоборот. Скорей всего, так и было: поселение у речки Черной стали называть деревней Чёрной. А вот деревня Макаровская, которая появилась лет через 70 после смерти Макара Ченева, определенно, названа по находившимся там угодьям, носившим имя первого природопользователя: Макаровские покосы или Макаровская елань, например.

Позднее две деревеньки на разных берегах речушки стали считать одной и именовать Черное Макарово. Она существует до сих пор.

В 1676 г проводилась приведение ко кресту после занятия престола пятнадцатилетним царём Федором Алексеевичем. В Коцкой заимке среди приведенных ко кресту вкладчиков — Ивашка Макаров, сын Макара Ченева[22]. Вкладчики – это лица, внесшие в монастырь какой-то вклад в виде денег или имущества. Статус таких лиц в Коцкой заимке не очень понятен, т.к. вкладчиками записаны почти все крестьяне заимки.

А самого Макара в Крестоприводной книге не записано. Получается, что он умер до 1676 г.

Но нам интересно: откуда Макар с сыном пришли в Коцкую заимку? На этот вопрос ответит Переписная книга Тобольского уезда Софийского дома Льва Мироновича Поскочина 7192 (1683/84) года.

Переписная книга не только переписывает крестьян, но приводит и правовую основу существования монастырских и митрополичьих поселений.

«С великие реки Оби Кодинского монастыря построена слобода на реке Исети меж государев слобод Исецкого острогу и Терсюцкие слоброды на Белом городище поставлен острог. Ограда забрана в столбы, башня с проезжими вороты. Подле ограды протока из Ысети реки, окол ограды ров концами в протоку. В ограде четыре горницы на жилых подклетах. В них живут строитель старец Иона да служебные старцы и монастырские работники. Да келарня с хлебнею, да три анбара больших хлебных, да малых анбаров з дватцать. Да в ограде ж конюшенной да коровей дворы, да за оградою скотной же двор. А в тех дворех монастырские работники з женами. А кто имяны и то писано в сей книге ниже сего. А земля под ту Коцкую Исецкую слободу дана по государеве грамоте в прошлом во 170-м (1661/62) году при боярине и воеводах при князеи Иване Андреивиче Хилкове с товарыщи. А даная в Коцкой монастырь на ту Исецкую землю дана им в прошлом во 178-м (1669/70) году за государевою тобольскою печатью при сыщике Андрее Акинфове за приписью дьяка Ивана Давыдова.

А о селидьбе крестьян того Коцкого монастыря Исецкой слободы прислана великого государя грамота в Тоболеск к боярину и воеводам к Петру Васильивичю Шереметеву с товарыщи в прошлом во 187-м (1678/79) году с прочетом. А велено в тои их монастырской слободе призвав им вольных прихожих людей, которые за ними жить похотят, поселить пятдесят семей. А сколько в той монастырской Коцкой Исецкой слободе роспашных и заложных земель и сенных покосов и рыбных ловель и мельниц и всяких угодей и ис которых городов в Сибирь пришли и в коих годех поселились /за монастырем/ и то писано в сей книге ниже сего»[23].

«Подле погосту построена слобода. А в той слободе поселены пришлые с Руси из розных городов крестьяне. А за кем наперед сего жили и в коих годех за монастырем поселились и то писано ниже сего.

Крестьяне живут в слободе./…/ Во дворе Ивашко Макаров сын Ченев.

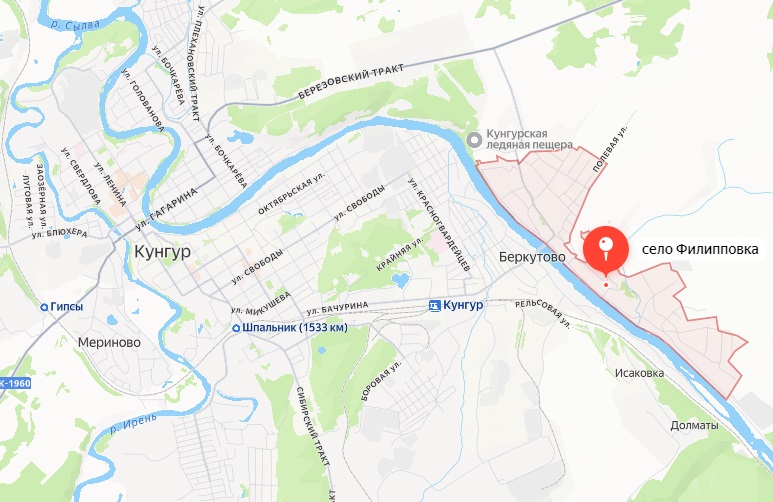

Сказал: родился де он в Перми на Сылве реке приходу Нарицаемой Пятницы в деревне Банной, жил за великим государем во крестьянех. В Сибирь пришол и живет в Коцкой слободе со 175-го году.

У него дети: Ульянко 6 лет, Тимошка 3 лет, Конанко году»[24].

Деревня Банная на реке Сылве основана около 1647 года, селом стало в 1680 году, когда здесь была построена деревянная церковь во имя Святого Филиппа, митрополита Московского, и тогда же получило новое наименование – с. Филипповское. Сегодня это, фактически, пригород г. Кунгура.

Церковь во имя Великомученицы Параскевы, нарицаемой Пятницей, была первой церковью в Кунгуре. Точная дата постройки не известна, но есть ее описание в писцовых книгах 1684 года: «… деревянная, рубленная в клетки… на колокольнице 8 колоколов…В церкви иконостас работы столярной, окрашен краской зеленой и на нем резьба с позолотой; царские врата двухстворчатые, глухие… В иконостасе иконы на 4 яруса писаны…Около церкви 2 часовни деревянных и место огорожено для новой церкви, коя строиться будет каменная…». К приходу этой церкви относилась до 1680 г и деревня Банная.

В 1662 г. во время башкирского восстания г. Кунгур и все деревни были сожжены. Оставшихся жен и детей взяли в плен, весь скот нападавшие отогнали в свои жилища. Спаслись немногие в лесах и пещерах, окружающих берега рек Сылвы и Ирени. » И на Кунгуре церкви божие в городе и в уезде и на посадах дворы и села и деревни пожгли без остатку и людей побили 4138 человек, а иных многих людей в полон поймали и животы и всякой скот отогнали и были в ызмене со 170-го (1662 г.) году по 173-й (1665 г.) год [25]«.

Как видим, Макар с сыном спаслись. Заметим, что сын у Макара только один, что не типично для семей того времени. Возможно, это следствие того страшного набега.

В переписи обитателей Кунгурских земель 1647 года эта семья не найдена. Мы не знаем отчества Макара, а фамилии тогда записывались не у всех, да и менялись фамилии. Вообще, исследователи считают Кунгур перевалочным, транзитным центром переселения в Зауралье. В 1666-69 гг в Коцкую заимку из Кунгура переселилось 4 семьи[26]. Основной поток переселенцев тогда был с Поморья (Вага, Вологда,Вычегда, Двина, Яренск, Заонежье, Каргаполь, Вятка, Холмогоры,Пинега,Соль Вычегодская, Устюг Великий и др.). Они часто селились в Кунгурских поселениях, осматривались и затем переселялись за Уральский хребет.

Исходя из возраста Ивана Макаровича, можно сделать вывод, что в деревне Банной на Сылве эта семья прожила не меньше 15 лет. Кстати сказать, рядом с Банной (Филипповским) известная всем Кунгурская ледяная пещера.

Мы узнали точку выхода Чиняевых в Зауралье. Теперь будем последовательно рассматривать развитие этого рода.

Итак, старейшим его представителем является Макар Ченев. Судя по возрасту сына, родился он не позже 1630 г, а умер между 1667 и 1676 гг.

Единственный известный его сын — Иван. Он родился около 1650 г. в д. Банной Соликамского (тогда еще) уезда, а умер в д. Чёрной Коцкой монастырской заимки между 1710 и 1719 годами[27].

У Ивана Макарова дети, родившиеся до 1683/84 г:

Ульян (* ок. 1677 г),

Тимофей (* ок. 1680 г),

Конан ( * ок. 1682 г).

Развитие семьи покажет перепись 1710 г Троицкого монастыря Исецкой заимки.

«Ульян Иванов Ченева сказал себе от роду 35 лет, у нево жена Фекла 36 лет, у нево дети три сына Прохор 8 лет, Алексей 2 лет, Андрей полугоду две дочери девки Ульяна 13 лет Фетения 10 лет».

Видим и Тимофея. «Брат Тимофей 25 лет у нево жена Настасья 23 лет».

Конан не показан, видимо, не выжил.

Рожденные после переписи Поскочина 1683/84 г (возраст по 1710 году):

брат Моисей 23 лет,

брат Петр 20 лет («у Петра жена Елена 19 лет у них дочь девка Мария полугоду» ,

брат Герасим 18 лет,

брат Лука 13 лет.

Петр и Герасим «в салдатех набору столника Ивана Фомича Бибикова».

Все записаны одним двором. Здесь и отец братьев. «У них отец Иван 70 лет у Ивана жена Ирина 60 лет у них дочь девка Акилина 17 лет»[28].

В 1719 г перепись проводил дворянин Дмитрий Рукин. В деревне Чёрной показано 3 двора.

В одном дворе Петр Никифоров Ширяев 75 лет с семьей. Его в переписи Поскочина в Коцкой заимке не было. Что подтверждает первожительство в Чёрной Ченеевых, которые занимают остальные 2 двора.

В одном — Герасим Иванов Ченеев – отставной солдат, 31 г. Жена Варвара Родионова 21 г, сын Василий полугода.

Вообще, при Петре I в рекруты забирали пожизненно. Но артикул воинский (26 апреля 1715 года) подтверждал, что воинская служба невозможна «за неизлечимою болезнию своею, или увечьем, или ради старости своей». Старости у Герасима не было. Значит, имелись две оставшиеся причины.

С Герасимом в его дворе записан и брат Лука 25 л (жена Василиса Степанова 22 г, сын Анисим полгода).

Отставному солдату и проживающим с ним полагались льготы. Лука, как и отставной брат, государевы денежные подати не платил. Лука «пашни на себя пашет Коцкой заимке в чертежу всякого хлеба десятину в поле, в дву потому ж». С той пашни отдавал монастырю каждый пятый сноп. Сена косит по сто копен. Герасим же пашни не пашет, а сена косит только 20 копён.[29]

Во втором дворе Ульян Иванов Ченеев, 50 л, жена Фекла Антонова 51 г. Дети Прохор 15 л, Алексей 10 л, дочь Ульяна 20 л.

Братья : Тимофей, 40 л (жена Настасья Семенова 30 л, дети Парфен 3 л, Дементей году, Екатерина 5л. Брат Мокей 40. Мать вдова Ирина Григорьева 70 л.[30]

Из старшего поколения отсутствует умерший Иван Макарович и его сын Петр, забритый в солдаты.

Ульян, в отличие от Герасима и Луки, платил Государю по полной. «Ульян государевых денежных податей четырехрублевого сбору платил по третям три рубли двадцать шесть алтын четыре деньги, рублевых на Филандской корпус рубль, рекруцких по семи алтын по 4 деньги, банных по пяти алтын»[31]. Пашни пахал полторы десятины, монастырю – пятый сноп, сена косил по сто копён.

Читатель заметил, что фамилия уже пишется не Ченев, а Ченеев. Произошло изменение, или ранее ее неправильно записывали? Автор склоняется ко второй версии. Два звука «е» в конце слова сливаются в один и могли быть так записаны.

Следующая доступная нам перепись крестьян деревни Чёрной Коцкой монастырской заимки это ревизия 1762 г. Из сыновей Ивана Макаровича в живых только Герасим. Ульян Иванов сын Ченяев умер в 1750 г в возрасте ок. 73 лет. Его сын Алексей (вдовец) сбежал в 1760 г. Сын Прохор в предыдущей ревизии 1747 г среди жителей Чёрной не записан (умер?). Таким образом линия Ульяна здесь пресеклась.

Лука Иванов Ченяев[32] умер в 1759 в возрасте ок. 60 лет. Из троих сыновей его в живых к 1762 г только один – Игнатий, ему 22 г. Анисим умер в 1751 г (в 1719 г ему было полгода); умер в 1749 г в возрасте 5 лет младший – Афиноген.

Жена Анисима остается с Ченяевыми. «Анисимова жена Василиса Евдокимова дочь 45 лет, взята государственная Терсюцкой слободы крестьянина Евдокима Таусюева по добровольному сватовству». У ней сын Иван, 20 лет.

«У Игнатея жена Марья Иванова дочь 27 лет, взята государственная Исецкого острога деревни Бархатовой крестьянина Ивана Текутьева по добровольному сватовству. У них дети Миней 7 л, Спиридон 4 л».

В этом же дворе записаны сыновья брата Тимофея, умершего еще до предыдущей ревизии 1747 г: Дмитрий (34 г), Мокей (33 г), Иван (26 л).

У Дмитрия жена Алампия Лаврентьева дочь 29 лет, старинная того монастыря.

У них дети: Малафей (10 л), Иван (9 л), Кондратий (3 г), Кирило (2 мес.).

Семья Мокея (Моисея) выглядела так: «Моисеева жена Устинья Никитина дочь 30 лет, старинная того монастыря. У них дочь Домна 5 лет».

Иванова жена Марфа Федорова дочь 20 лет, старинная того монастыря. У них сын рожденный после ревизии Савин (3 л). Дочь Катерина 4 лет.[33]

Пережил братьев комиссованный отставной солдат Герасим Иванов сын Ченяев (ему 68 лет). Живет своим двором. У него жена уже другая — Устинья Васильева 57 лет, старинная того монастыря.

У них сын Иван 37 лет, дочь Анна 25 лет. «Иванова жена Ирина Родионова дочь 36 лет, взята государственная Терсюцкой слободы крестьянина Родиона Шерстобитова по добровольному сватовству».

У Ивана Герасимовича и Ирины сын Константин 12 лет.[34]

Таким образом, по состоянию на 1762 г в д. Чёрной имеют продолжение линии:

— Луки Ивановича (через сына Игнатия и внука Ивана, потомка умершего сына Анисима);

— Тимофея Ивановича (через сыновей Дмитрия, Моисея и Ивана);

— Герасима Ивановича (через сына Ивана).

Обратим внимание и на то, что написание фамилии изменилось: Ченяев.

В ревизии 1782 г фамилия пишется уже по современному: Чиняев.

Но ведь более 100 лет их считали Чене(я)евыми… Словарное объяснение, что это, де, русская фамилия, образованная от прозвища Чиняй из глагола «чиниться» — «важничать, упрямиться», вызывает сомнение. Нет русского слова или имени с корнем «чен».

Обратил бы внимание, что есть мужское имя Чемей у некоторых угро-финских народов (марийцев, чувашей…). Например, в переписи Кунгурского уезда 1679 г: «Дрвня Енохтаева на Усть Чису… Оброчные черемиса… В юрте Чемейко Бекбулатов, у него сын Ивашко пяти лет, у него ж подсоседник оброчной черемисин Петрушка Атысев»[35].

Переписная книга 1710 г Тобольского уезда переписи В.С. Турского показывает в Усть-Миасской слободе в деревне Вяткиной двор крестьянина Козьмы Чемеева и его брата Степана. С ним и отец их Митрофан Тимофеев 60 лет[36].

«Деревни Вяткины. Двор крестьянина Козма Чемеев сказался 25 лет, у него жена Марфа 20 лет, дети дочь Ирина году. Брат родной Степан 15 лет, сестра Катерина 13, Федора 16 лет, отец Митрофан Тимофеев 60 лет. Мать Любава 60 лет. Козма Чимиев. указ Великого Государя об Утайке дворов и людей под опасением смертныя казни слышал по его велению писчей дьячек Степан Попов руку приложил».

В Веденской волости Курганского уезда была деревня Чинеева, основаная в 1713 г вышеуказанными крестьянами. «Официальное наименование селения произошло от фамилии крестьян, обосновавшихся здесь первыми. Известно, что в 1720 г. в д. Чинеевой при Белом озере проживали Степан Митрофанов сын Чинеев 25 лет и его отец Митрофан Тимофеев 83 лет, которые, очевидно, и были ее первопоселенцами».[37]

То есть, фамилия Чемеев легко переиначивалась в Чинеев.

Также в Курганской области есть известное село Чимеево. Его название, думается, из той же оперы.

Все приведенные примеры поворачивают наше внимание к угро-финскому имени Чемей, вероятно, образовавшему фамилии Чемеев, Чимеев, Ченеев, Чинеев, Чиняев.

Между ревизиями 1762 и 1782 гг большая часть Чиняевых д. Чёрной переселилась на Миасс. «Переехали по указу Казанскго экономического правления в экономическое село Воскресенское».

Переселились потомки Тимофея Ивановича и Герасима Ивановича, за некоторым исключением. Остались в Чёрной Мокей (Моисей) Тимофеев и его жена Устинья Никитина. Им около 50 лет, продолжения рода по мужской линии к 1782 г нет, и уже вряд ли будет. Единственная дочь Домна отдана замуж в Терсюцкую слободу.[38]

Осталась в Чёрной семья Игнатия Лукина (потомка Луки Ивановича). У него семеро детей, причем шестеро – сыновья.

В этом роду был еще внук Луки Анисим. Но он умер в 1765 г, не оставив потомства.

Чиняевы в деревне Чёрное Макарово живут до сих пор, это потомки Игнатия Лукича.

Переселилась без остатка семья Герасима Ивановича Чиняева. Впрочем, самого Герасима мы в Бутырском не находим. Умер он в Чёрной или после переселения — не ясно. Выше сообщалось, что первое появление Чиняевых в Бутырском отмечено в 1778 г в метрической книге. Однако в исповедную ведомость они записаны только в 1781 г.

И Герасима в этот год уже нет. Переписана семья сына: Иван Герасимов Чиняев, вдов, 61 г. Сын его Константин, 31 г. Жена его Анна Петрова, 31г. Дети их Лаврентей (7 л.), Алексей (3 л.), Егор (1 г.), Ксения ( 9л.)

Среди Тимофеевичей тоже потери. Умер Иван Тимофеевич. Осталась жена и дети. Вдова Марфа Федорова, 41 г. Дети ее Савин (20 л), Нефед (10 л), Никита (8 л), Афиноген ( 4 г), Катерина (21г), Евгения (14 л), Пелагия ( 1 г).

Марфа Федоровна в статусе снохи вместе с детьми записаны одним двором с семьей Дмитрия Чиняева. Дмитрий Тимофеев Чиняев, 53 л. Жена его Евлампия Андреева (51 г).

Дети их Малахей ( 26 л.), Иван (23 г.), Кондратей (21 г.), Кирилл (16 л.), Наталья (14 л.), Пелагия ( 6 л.). Старшие сыновья женаты. Малахиева жена Матрона Осипова, 26 л., дочь их Марья, 2 л.

Иванова жена Ирина Яковлева, 31 г. Сын их Корнил, 2 л.[39]

В следующем году и Евлампия Андреевна записана вдовой, Дмитрий Тимофеевич умер[40]. Слава Богу, сыновья взрослые.

Следующая ревизия 1795 г. Деревня Бутырская Воскресенского экономического села. Линия покойного Дмитрия Тимофеева Чиняева. Вдова его жива, ей 67 лет, названа здесь Олимпией Лаврентьевой.

Дети их тоже живы и уже не дети. Малафей (42 г.), Иван (41 г.), Кондратей (35 л.). Кирилл отдан в рекруты в 1789 г. Дочери Наталья и Пелагия отданы замуж за экономических крестьян.

У Малафея Дмитриева жена Матрона Осипова умерла в 1788 г. Дочери Марье уже 18 лет. В семье прибавились: Иван 12, Игнатий 3 (?)[41], Анисья 12, Мавра 8.

У Ивана Дмитриева с женой все в порядке. Сыну Корнилу 18 лет. Прибавилась дочь Елена 8 л.

У Кондратия жена Авдотья Яковлева, взята из Карачельской слободы. Дети Ефим 8 л., Дмитрий 2 г., Василий 2 нед.

У Кирилла Дмитриева жена Федора Харитонова, взята из той же деревни. Несмотря на то, что отец в рекрутах, дети в семье рождаются: Афиноген 6 л., Мартемьян 4 мес., Ксения 2 г. Будем думать, что служба Кириллу позволяла общение с женой.

Переходим к линии Ивана Тимофеева Чиняева, умершего до 1781 г. Вдова его Марфа Федоровна умерла в 1789 г.

Старшего сына Савина в ревизии нет, значит он умер до 1782 г. Здравствуют Нефед (26 л), Никита (25 л), Афиноген ( 20 л). Но Афиноген записан в рекруты «по 13 набору». Дочь Катерина выдана замуж за экономического крестьянина. Дочери Евгения (19 л), Пелагия ( 17 л) – на выданье.[42]

Почему-то все сыновья в этой семье, находясь в серьезном возрасте, не женаты.

Еще одна линия. Иван Герасимов Чиняев, вдов, умер в 1787 г. В семье сестра его Анна 70 л. Сын Ивана Константин, 44 г. Жена его Анна Петрова,46 лет, взята Исетского пригородка, государственная. Дети Константина Иванова: Лаврентей, умер 1788 г; Алексей (18 л), Егор (16 л.), Ксения — выдана в замужество в Карачельскую слободу, Анна 13 л., Федосья 11 л.

У Алексея жена Евлампия Васильева, 20 л., взята той же деревни.[43]

Ревизия 1811г учитывала только лиц мужского пола.

Потомки Дмитрия Тимофеева Чиняева:

Малафей Дмитриев. Ему 58 лет. Сын Иван умер в 1811 г 28 лет отроду. Игнатию 19 лет.

Иван Дмитриев, 57 лет. Сын Корнило, 34 г.

Кондратий Дмитриев, 51 г. Сыновья: Ефим 24 г., Дмитрий 18 л., Василий 16 л., вновь рожденный Николай 14 л.

От Ивана Малафеева остался сын Петр, 4 г.

С Малафеем живут его племянники, дети его брата Кирилла, взятого в Рекруты: Анфиноген (22 г.), Мартемьян (16 л.).

Линия Ивана Тимофеева Чиняева:

Нефед Иванов Чиняев, 42 л. Сын Трофим 3 недель.

По ревизии 1795 г мы делали замечание, что Нефед с братьями не спешили жениться.

Никите Иванову Чиняеву 41 г, сыновья Филипп 8 л., Михайло 6 л.

Афиноген Иванов Чиняев отдан в рекруты в 1802 г. В Бутырке остался его сын Елизар 10 л.[44]

Линия Ивана Герасимова Чиняева:

Константин Иванов Чиняев, 60 л. Сын Алексей 34 г. Сын Егор 32 г.

Алексея Константинова дети: Трофим 15 л., Алексей 12 л., Матвей 5 л.,Корнило 3 г.

Егора Константинова сын Иван, 5 л.[45]

….

Последняя доступная ревизия Бутырского, которое уже стало селом, относится к 1850 г.

Первым в росписи идет Игнатий Чиняев. Запишем его линию полностью.

Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Тимофей Иванов Ченеев – Дмитрий Тимофеев Чиняев – Малафей Дмитриев Чиняев – Игнатий Малафеев Чиняев.

Ему 57 лет. Жена Авдотья Петрова 61 г.

С Игнатием живет Петр (42 г.), сын его брата Ивана Малафеева, умершего в 1811 г. У Петра сыновья Яков (7 л.) и Лаврентий (4 г.). У Петра 3-я жена, зовут Татьяна 21 г. и дочь от 1-й жены Неонила 18 лет.

Корнило Иванов Чиняев, 72 г. Его линия: Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Тимофей Иванов Ченеев – Дмитрий Тимофеев Чиняев – Иван Дмитриев Чиняев – Корнил Иванов Чиняев. Детей у Корнила не показано. Жены тоже.

Ефим Кондратьев Чиняев, 62 г. Линия Ефима такая: Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Тимофей Иванов Ченеев – Дмитрий Тимофеев Чиняев – Кондратий Дмитриев Чиняев – Ефим Кондратьев Чиняев. Жена его Елизавета Нестерова.

Ефима 1-й сын Максим, умер в 1843 г в возрасте 39 лет. Остался сын Селиверст 7 лет. Жена Максима Анисья Сергеева 35 лет с дочерью Максима Дарьей 11 лет и незаконно прижитой дочерью Маремьяной 2 лет.

Ефима 2-й сын Степан 23 лет. Жена Степана Пелагея Прокопьева 23 лет и дочь Дарья 1 г.

Ефима 3-й сын Емельян 21 г, жена его Василиса Иванова 23 лет.

Брат Ефима Василий Кондратьев Чиняев 54 г. Жена его Анна Климантьева 54 л. и дочь Марфа 14 л. Родных сыновей у Василия нет. В семье приемыш Макар 28 лет и племянник Максим Николаев 21 г. Николай – брат Василия, родился в 1797 г и умер, получается, после 1830 г.

У приемыша Макара (в ревизии он записан как Макар Васильев) дочь от 3-й жены (тоже, стало быть, умершей) Марья 4 лет

У племянника Максима Николаева 2-я жена Дарья Мокеева 20 л.

Анфиногент (!) Кириллов[46] Чиняев, умер в 1837 г в возрасте ок. 47 лет. Это сын взятого в рекруты Кирилла Дмитриева Чиняева. Во дворе живут его сестра Ксения (Аксинья) 57 лет и его племянница Матрена Маркисова (!) 15 лет. Линия Афиногена такая: Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Тимофей Иванов Ченеев – Дмитрий Тимофеев Чиняев –Кирилл Дмитриев Чиняев – Афиноген Кириллов Чиняев.

Семен Нефедов Чиняев 30 лет. Его линия: Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Тимофей Иванов Ченеев – Иван Тимофеев Чиняев – Нефед Иванов Чиняев – Семен Нефедов Чиняев. Пока (в 1850 г) у Семена в семье только жена Орина Яковлева 31 г. и дочери Аксинья 11 л. и Авдотья году.

Никита Иванов Чиняев умер в 1843 г в возрасте 72 лет. Он брат Нефеда Ивановича. У Никиты осталась дочь Дарья 39 лет. И сыновья.

1-й сын Филипп 46 лет. У него 2-я жена Акулина 41 г и дочь от нее Авдотья 15 л. У Филиппа 5 сыновей: Марко 19 л., Яков 12 л., Иван 10 л., Мосей 7 л., Лев 6 л. Марк уже женат, супруга Неонила Степанова 19 л.

Никиты 2-й сын Михайло 44 г. У него 2-я жена Марина 39 л., дочери Татьяна 13 л., Анна 5 л., Парасковья 1 г. У Михаила сыновья: Трофим (20 л.), Александр (12 л.), Иван (9 л.). Трофим Михайлов женат на Анне Ильиной 19 лет.

Елизар Афиногенов Чиняев, умер в 1835 г в возрасте 33 г. Он сын отданного в рекрутыАфиногена Иванова Чиняева. Чтобы не запутаться, приведем его родовую линию. Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Тимофей Иванов Ченеев – Иван Тимофеев Чиняев — Афиноген Иванов Чиняев — Елизар Афиногенов Чиняев.

У Елизара остались 1-й сын Сергей 39 лет. Жена у него Марья Александровна, 30 л. У Сергея сыновья Яков (3 г.) и Василий (2 мес.) и дочь Александра 5 лет. У Елизара 2-й сын Сила 17 лет. Бывшая жена Елизара оставила семье незаконнорожденную дочь Аксинью 11 лет.[47]

Алексей Константинов Чиняев, 72 года. Это линия, исходящая от Герасима Иванова. Приведем её полностью. Макар Ченев – Иван Макаров Ченев – Герасим Иванов Чиняев – Иван Герасимов Чиняев – Константин Иванов Чиняев – Алексей Константинов Чиняев.

Надо заметить, что «Герасимова линия» от «Тимофеевой линии» в ревизиях и переписях всегда находилась в особинку, в отдалении. Видимо, и в жизни так было.

1-й сын Алексея Константинова Матвей 43 лет. Его жена Фёкла Федорова, 44 лет. У Матвея сын Федор, 12 лет.

2-й сын Алексея Корнило, 41 г. У Корнилы жена Степанида, 44 лет и дочери Мавра 15 л., Федора 15 л., Парасковья 13 л., Марья 6 лет. У Корнилы сыновья Петр 21 г. и Андрей 7 лет. Жена у Петра Соломея Алексеева.

Брат Алексея, Егор Константинов Чиняев умер в 1848 г в возрасте 68 лет. У него во дворе 2-я жена Марфа Нефедова 55 лет. У Егора сын Иван, 43 лет. У него 3-я жена Марья Павлова, 39 лет. Дочери Ивана: от 2-й жены Федора, 14 лет; от 3-й жены Татьяна, 3 лет.[48]

Чиняев Иван Егорович, 51 года попал в список раскольников разных сект, проживающие в 3-ем стане Челябинского уезда Воскресенской волости села Бутырского, с указанием посемейного списка на 1860г.

В списке раскольников, проживающие во 2-ом стане Челябинского уезда деревни Большой Кушмы (?) на 1859г и внук Алексея Константиновича Чиняев Степан Трофимович, 35 лет.[49] В Бутырском его ревизия 1850 г не увидела.

Надо сказать, что в конце 18 века исповедные ведомости прихода Воскресенской церкви постоянно отмечали Чиняевых, как не исповедовавшихся и не причастившихся. «Игнорили» они церковные таинства. То, что некоторых из них формально признали раскольниками не удивительно. Кстати, старообрядческий раскол сильно был развит в селениях Коцкой заимки.

В 1930-е гг некоторые из Чиняевых были ограничены в правах или раскулачены. Чиняев Павел Васильевич лише избирательных прав. Проживал Уральская обл. Челябинский окр. Мишкинский р-н Бутырский сельсовет, Бутырское с. Основание для лишения избирательных прав: бывший торговец. Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Выписка из постановления № 548 Президиума Уралоблика от 24.05.1931 г.[50]

Чиняев Родион Никитич раскулачен. Место жительства: Уральская обл. Челябинский окр. Шумихинский р-н. Он, получается, переселился из Бутырского в соседний район. Основание для раскулачивания: эксплуатация наемного труда, торговля. Мера наказания: Раскулачить и выслать. Опись имущества присутствует в документах. Документ-основание о раскулачивании/лишении прав: Протокол №5 заседания комиссии при ПП ОГПУ по Уралу по рассмотрению жалоб спецпереселенцев о неправильном их раскулачивании и выселении от 10 ноября 1931 г. Место выселения: Ленинградская обл. Мурманский окр. Железнодорожная станция Апатиты, 25-й километр, барак №4[51].

По Книге Памяти погибших в Великой Отечественной войне жителей Мишкинского района проходит шестеро Чиняевых из Бутырского: Василий Андреевич 1911 г.р., Василий Яковлевич 1919 г.р., Виктор Трофимович 1914 г.р., Иван Федорович 1909 г.р., Константин Иванович 1909 г.р., Михаил Сергеевич 1923 г.р.[52]

Вот краткие итоги исследования:

1.Около 1650 г Ченевы (так писалась тогда фамилия) оказались среди поселенцев д. Банной Соликамского уезда на реке Сылве. Деревня располагалась у г. Кунгур. Предположительно, сюда они переселились из Поморья.

2.Около 1667 г Ченевы основывают деревню Чёрную на Исети, вошедшую в состав Кодской (Коцкой)заимки Кондинского (Кодинского) во имя Святой Троицы монастыря.

3. Около 1778 г Чиняевы (фамилия уже пишется так) переселяется в д. Бутырскую экономического села Воскресенского на Миассе. Одна из веток рода остается в д. Чёрной (Чёрное Макарово), её представители проживают там до сих пор.

4.В 1850 г в селе Бутырском 10 дворов Чиняевых.

Итак, мы проследили историю рода Чиняевых с (примерно) 1650 г по 1850-й. Желающие установить свою родовую линию должны пройти «последнюю милю» сами.

Большая благодарность исследователю Васильеву С.И. за предоставленные материалы.

[1] Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря (последняя четверть XVII — начало XVIII в.): Сб. документов. Сост. И. Л. Манькова. Свердловск, 1992. С.93.

[2] История Курганской области : Т. 5. – Курган, 1999. – С. 171.; Зауральская генеалогия / История религиозных конфессий в Южном Зауралье / Христианские храмы / История Петропавловской церкви села Бутырского https://www.kurgangen.ru/religion/Hristianskie%20hramy/Church%20of%20Butyrs/ Дата обращения: 09.09.2025 г.

[3] Там же

[4] РГАДА. Ф. 281. Оп. 18. Д. 12479. Л. 5 об.

[5] Васильев С.И.Формирование и заселение села Воскресенского Тобольского

архиерейского дома на Миассе в конце XVII в//Православие на Урале: связь времен. — 2025. — № 2 (23).С.5-21

[6] РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1605

[7] РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 481, ч. I, д. 6 (3), л. 141 об.

[8] Самигулов Г.Х. Об оборонительных сооружениях слобод и деревень Южного Зауралья XVII — начала XVIII веков [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://uralhistory.livejournal.com/2602.html.

[9] Щербич С. Воскресенская вотчина Тобольского Софийского дома в конце XVII — XVIII в.// Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 1 (20) с.104-110

[10] РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 481, ч. 1, д. 6 (3), л. 143

[11] РГАДА, ф. 199, оп. 2, портф. 481, ч. 1, д. 6 (3), л. 204 об.–205

[12] Щербич С. Воскресенская вотчина Тобольского Софийского дома в конце XVII — XVIII в.//Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 1 (20) с.104-110

[13] Сухарев Ю.М. Пугачевщина в миасских слободах Исетской провинции// Генеалогия и архивы: Материалы 6-й Всерос. Науч.-практ. конференциии : Челябинск, 2024. С.550-564

[14] Щербич С. Воскресенская вотчина Тобольского Софийского дома в конце XVII — XVIII в.// Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 1 (20) с.104-110

[15] ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №68, стр. 126

[16] КОНДИНСКИЙ (КОДИНСКИЙ) ВО ИМЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ МОНАСТЫРЬ/Православная энциклопедия https://www.pravenc.ru/text/1841904.html

[17] Макарова Г. Кодский Троицкий монастырь https://остяко-вогульск.рф/2022/04/24/kodskij-troitskij-monastyr/

[18] Абрамов Н.А. Описание Берёзовского края // Записки Императорского русского географического общества. СПб., 1857 Кн. 12 С. 327–448. (С. 386–387, 392–395,436)

[19] Четверть — старинная русская мера объёма сыпучих тел, равная 8 четверикам или 210 литрам

[20] Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII-XVIII в.: общее и особенное в региональном развитии: Монография. – Курган: изд. Курганского универ., 2000. С.160

[21] https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/naselennye-punkty/selo-kodskoe/ Дата обращения: 10.09.2025 г

[22] Крестоприводная книга сибирский городов 1676 г. РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Кн. 610 Л. 124 об.

[23] РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1086.Лл.239-240

[24] Там же, Лл. 241-241 об.,251

[25] РГАДА, Ф.159, Оп.3, Д.556.

[26] Менщиков В.В. Русская колонизация Зауралья в XVII-XVIII в.: общее и особенное в региональном развитии: Монография. – Курган: изд. Курганского универ., 2000. С.80

[27] Эти выводы сделаны на основании переписей 1710 и 1719 гг, с учетом ненадежности сообщаемых сведений о возрасте.

[28] РГАДА. Ф. 214. Оп. 5. Д. 434. Лл.478-478 об.

[29] Тобольский архив Ф.701. Оп. Д. 3. Л. 29 об. Копия с переписных книг 1719 г. переписи дворянина Дмитрия Рукина

[30] Там же, лл. 30, 30 об.

[31] Там же, л.30 об.

[32] В ревизии он ошибочно записан Тимофеевичем.

[33] РГАДА Ф.280.Оп.4.Д.2700а.Лл.105-106

[34] РГАДА Ф.280.Оп.4.Д.2700а. Лл. 107 об.-108

[35] РГАДА ф.1209. оп.1. д.226 л.345 Перепись Кунгурского уезда 1679 года

[36] 1710 г.: Сибирская губерния: Тобольский уезд: Переписная книга переписи тобольского «по выбору» дворянина Василия Савича Турского РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л.27

[37] https://ruskontur.com/chineevo-czerkov-vlasiya-staraya/ Дата обращения: 09.09.2025 г

[38] Тобольский архив Ф. И154. Оп.8. Д.22. Лл.399 об.-401 об.

[39]Духовные росписи церквей Воскресенского заказа провинции Исецкой; слободы Карачельской за 1781 г. ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №86, стр. 16

[40] Духовные росписи церквей Челябинского заказа крепостей: Коельской, Звериноголовской, Троицкой; пригорода Куртамышевского; слободы Таловской за 1781 – 1782 гг.

ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №87, стр. 68

[41] Возраст Игнатия, очевидно, указан в ревизии не правильно. Это видно из следующих ревизий.

[42] НАРБ Ф.И-138.Оп.Д.77.Лл.271-272

[43] Там же, Л.273

[44] НАРБ Ф.И-138.Оп.2.Д.128.Л.110

[45] Там же, л.111

[46] В ревизии ошибочно записан как Корнилов по отчеству

[47] НАРБ Ф.И-138.Оп.2.Д.690. Лл.218 -222

[48] Там же, Лл.224-225

[49] ЦИАРБ Ф. И-6, оп.1, д.520 «Сведения, списки раскольников Уфимской и Оренбургской губерний, 1859-63гг»

[50] ГАСО Ф. Р-88. Оп.6. Д.9424. Лл.1-8

[51] ГАСО Ф. Р-88. Оп.21.Д.95. Лл.94, 94 об.

[52] Книга Памяти Курганской области. Том 14.С.344-345

Фотографии в статье из общедоступных источников сети Интернет.