Сухарев Ю.М. Река Рефт на дореволюционных открытках. Фотограф Н.Введенский

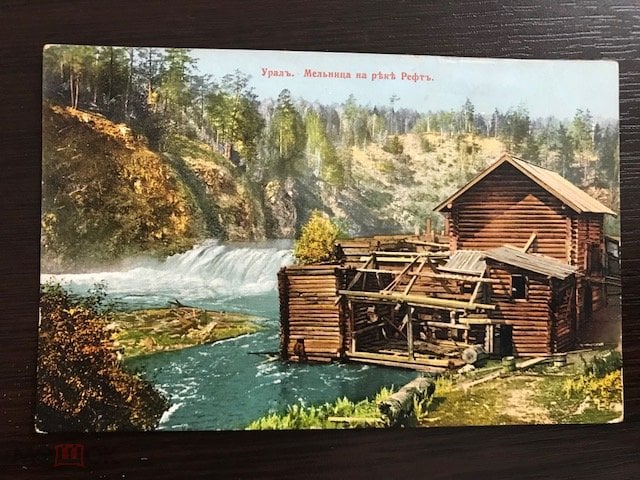

Довольно известна цветная открытка с видом мельницы на реке Рефт. Это эффектное изображение я разместил на обложке своей книги «Реки нашего края…» (2010 г). Довольно быстро разобрались, что мельница эта существовала с 1870-х гг и известна под названием Суставовская (по фамилии последнего хозяина). Располагалась она полутора верстами выше устья Рефта.

Автор фото был неизвестен. Самым известным фотографом Екатеринбурга начала 20-го века был Вениамин Метенков. Он создал большую серию фотографий «Виды Урала» и размещал ее на открытых письмах, как тогда именовались открытки. Часть фото-изображений типографским способом на открытках приобретала цветность.

Исходя из этого, считалось, что автором фотографии мельницы и был Метенков. С обратной стороны открытки указания на авторство фото нет, только название производителя открытки: Акционерное общество Гранберг в Стокгольме.

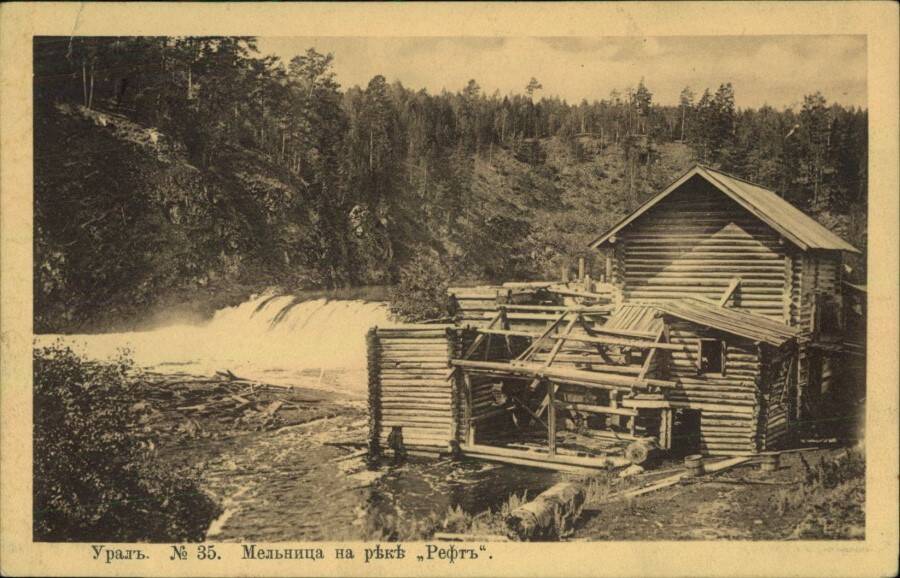

Так бы оно и оставалось. Но нашлась открытка с таким же изображением, только черно-белая. На лицевой стороне внизу надпись: Урал. №35. Мельница на реке «Рефт». На адресной (обратной) стороне указано: Издание Н.Н.Введенского.

Ровно также помечались черно-белые видовые открытки Метенкова (издание В.Л. Метенкова).

Получается, у Введенского тоже серия видовых открыток Урала числом не менее 35, и «Мельница на реке Рефт» одна из них.

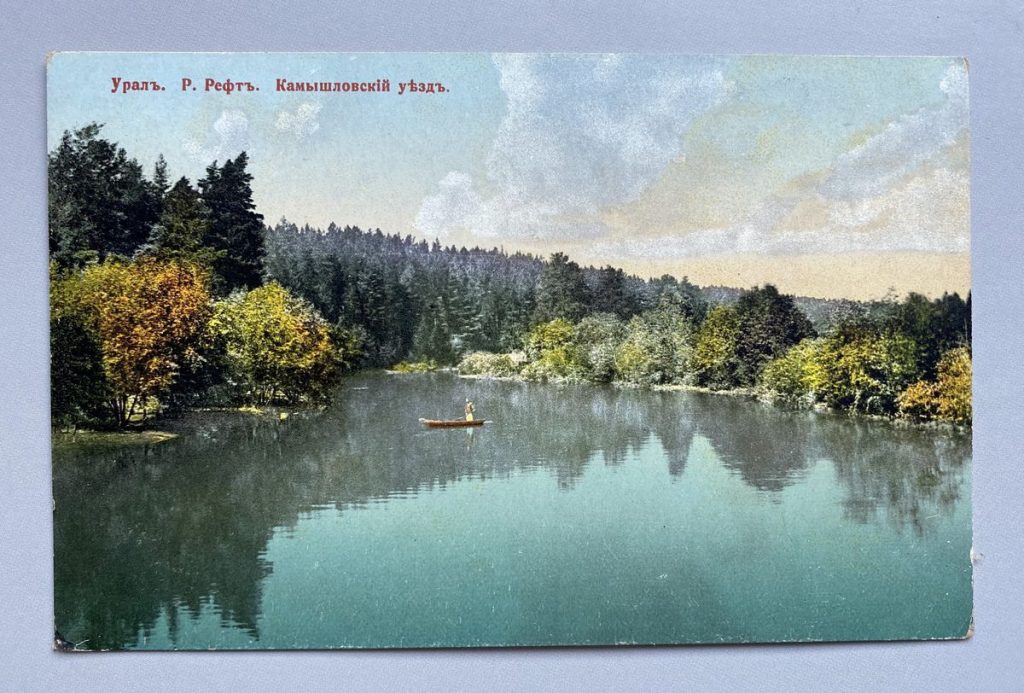

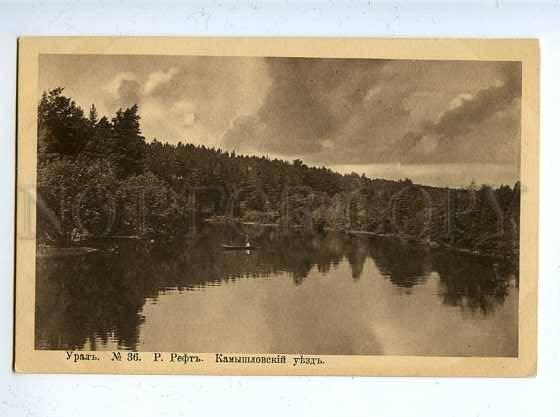

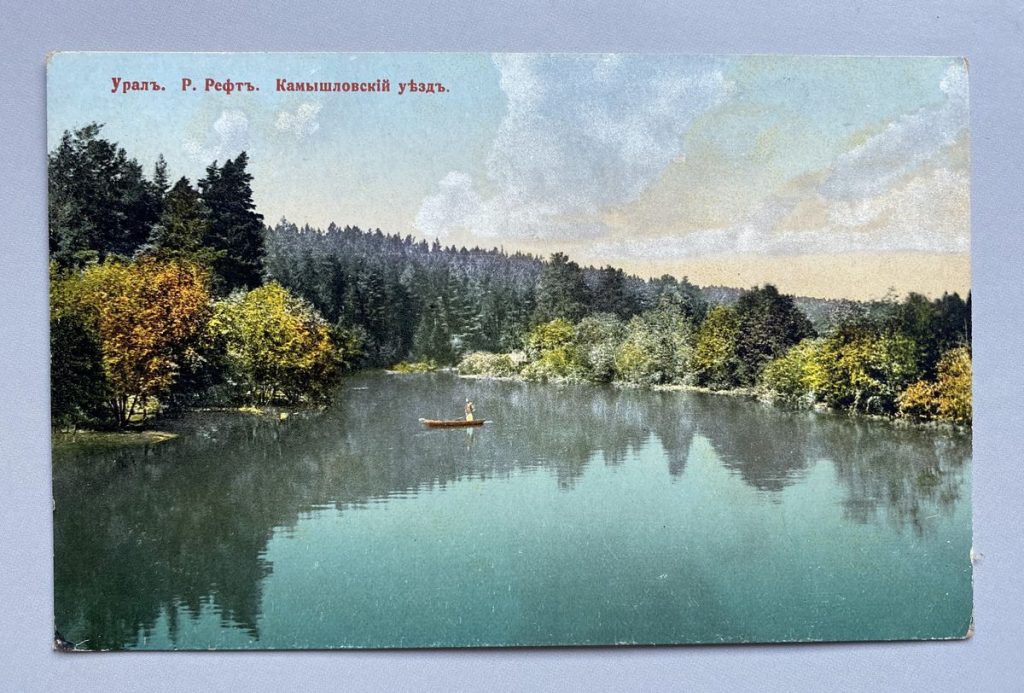

Нет, не одна открытка с видом Рефта. На другой показан пруд на реке, лодка – «Урал. № 36. Р. Рефт. Камышловский уезд». Издание Н.Н.Введенского. Пруд этот, похоже, той же Суставовской мельницы.

И… такая же цветная. На адресной стороне, как и на первой открытке, только указание типографии Гранберга.

Третья фотография на открытке, тематически относящаяся к Рефту называется «На Урале. №8. Река Пышма при впадении р. Рефты». Собственно, самого Рефта мы не видим, а видим Пышму и мыс Шапку на стрелке этих рек. На адресной стороне указано, что это «собственное издание Н.Н.Введенского». Здесь же, с левой стороны по вертикали: И.И.РОНА, г.Екатеринбург.

Иосиф Иванович Рона – австро-венгерский подданный, имел фотоателье под названием «Германская художественная фотография» на ул. Колобовской, 21. В Екатеринбурге его присутствие замечено начиная с 1909 г. Занимался он салонными снимками и его присутствие в реквизитах открытки говорит, видимо, о том, что он был партнером Введенского в части печатания почтовых карточек.

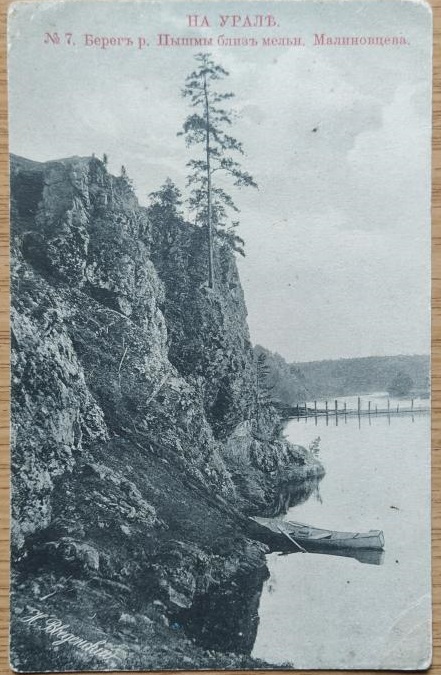

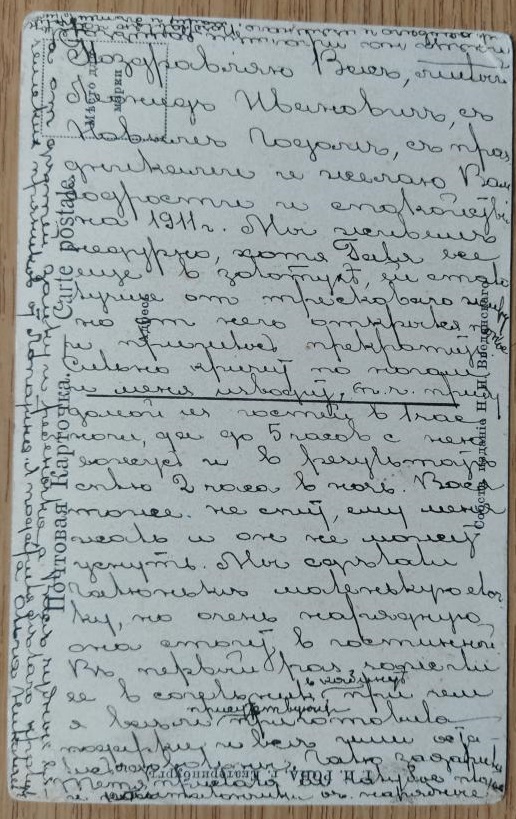

Еще одна «пышминская» почтовая карточка Введенского с участием Иосифа Рона под названием «На Урале. № 7. Берег р. Пышмы близ мельницы Малиновцева». Мельницу, которую сухоложцы знают, как Беленьковскую, на снимке не видно, а видно скалу, которую называют Дивья гора.

На обратной стороне текст, аналогичный предыдущей открытке. В данном случае сохранилось и само письмо, где некто поздравляет некого Леонида Ивановича с Новым годом и желает ему бодрости и спокойствия на 1911 г. Значит, открытка была в ходу уже в 1910 г?

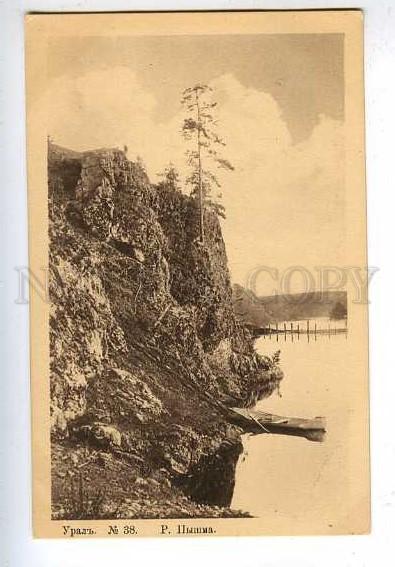

Точно такое же изображение на открытке с названием «Урал. № 38. Река Пышма». Издание Н.Н. Введенского, упоминания о Роне нет. Есть и цветная типографская почтовая карточка «Les monts Ourals. Partie de la riviere Pychma». Акц. О-во Гранберг в Стокгольме.

С участием Иосифа Рона выявлены такие почтовые карточки:

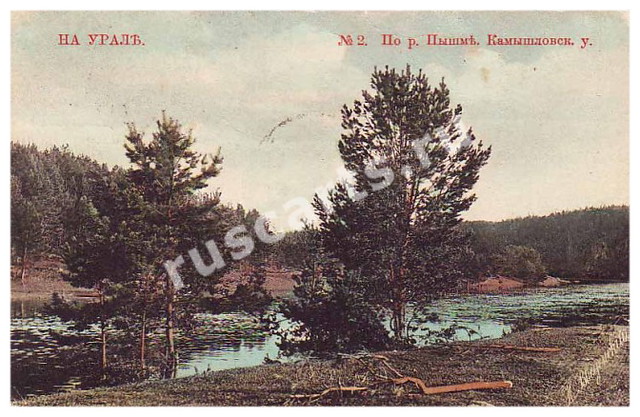

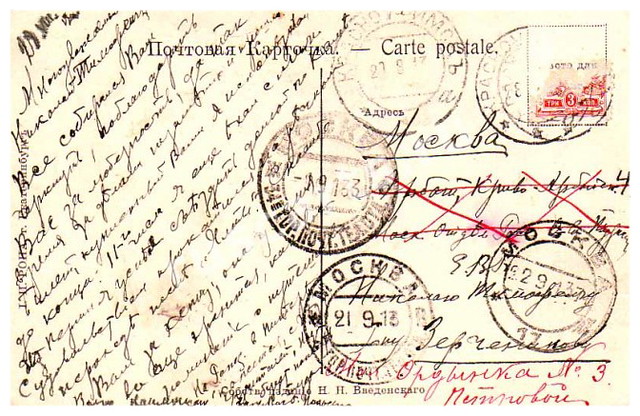

-«На Урале. №2. По р. Пышме. Камышловский у.». Цветная, изготовитель открытки не указан. Экземпляр с почтовым штемпелем сентября 1913 г.

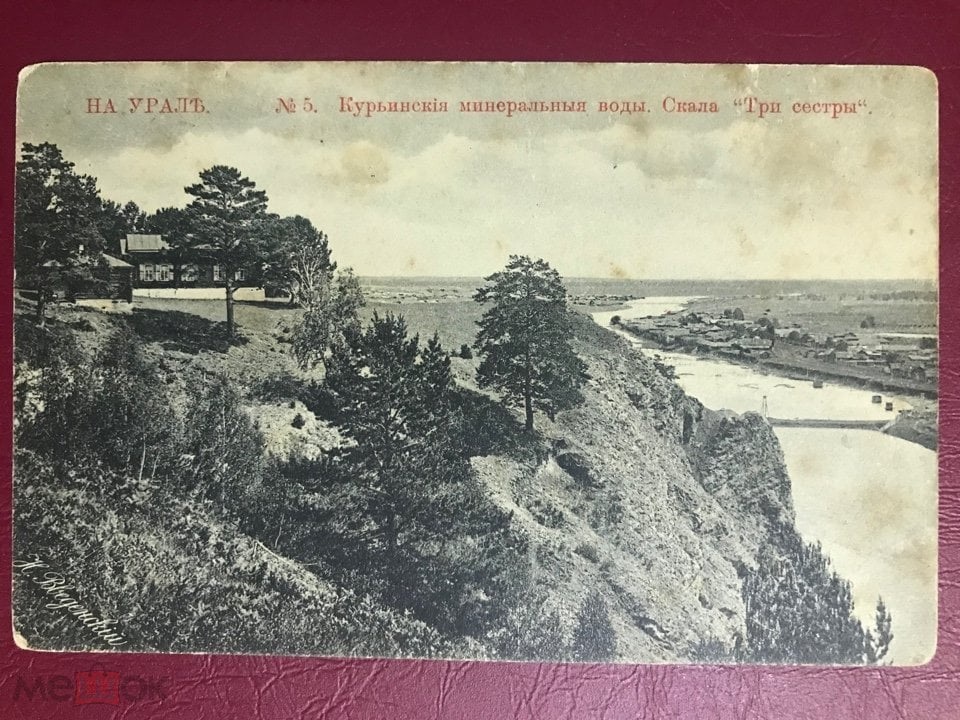

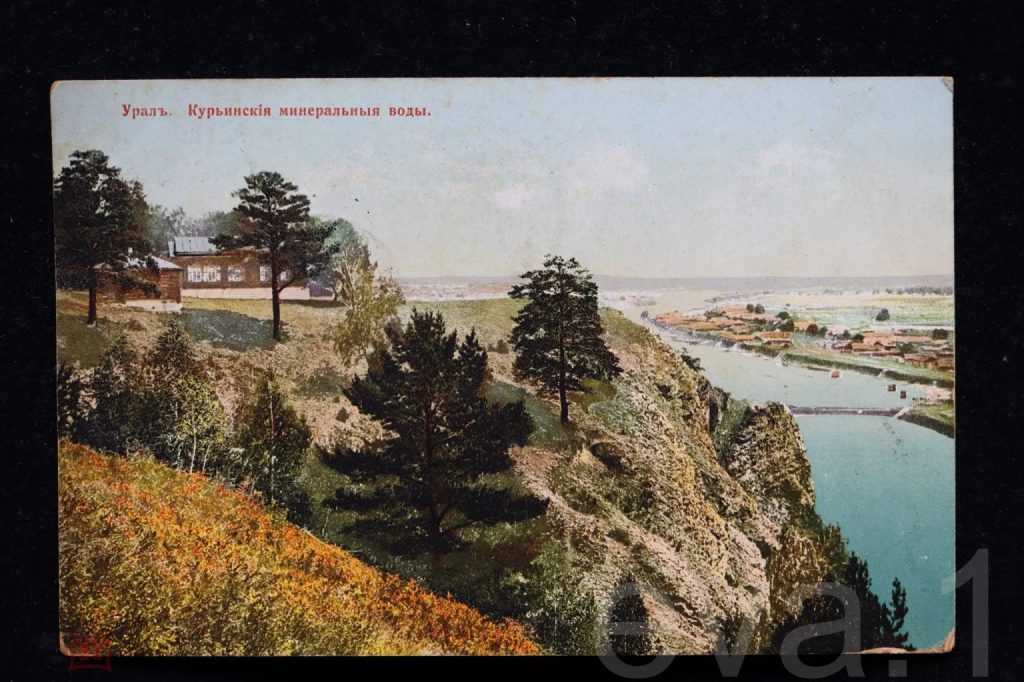

-«На Урале. № 5. Курьинские минеральные воды. Скала «Три сестры»». Известен экземпляр с письмом от 9 апреля 1911 г. Есть цветная открытка с таким же изображением работы АО «Гранберга в Стокгольме» (на экземпляре письмо от декабря 1915 г).

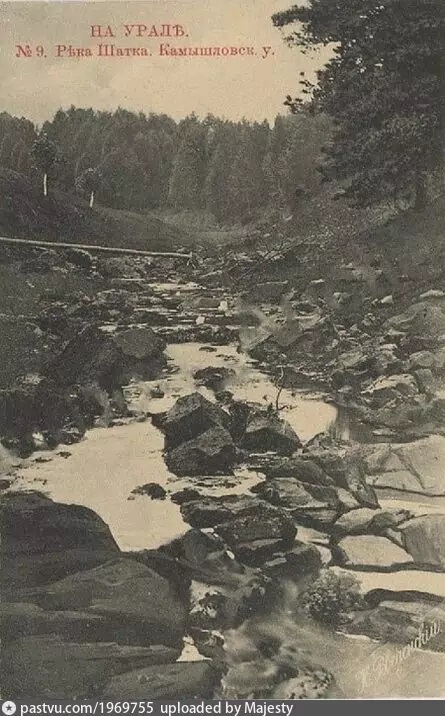

-«На Урале.№ 9. Река Шатка.Камышловский уезд».

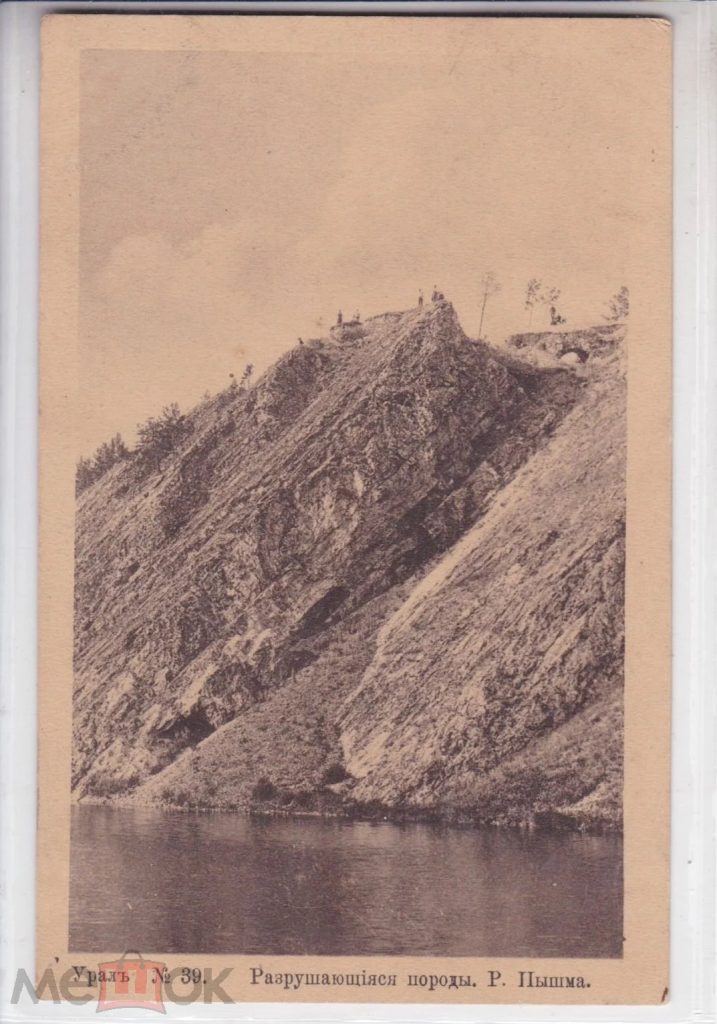

А вот открытка «Урал. № 39.Разрушающиеся породы. Р. Пышма». Издание Н.Н.Введенского. Упоминания о Роне нет.

Открытка «Урал. № 40. Курьинские минеральные воды»- повторение карточки «На Урале. № 5. Курьинские минеральные воды. Скала «Три сестры»». Очевидно, она выпущена единолично Введенским, уже без Рона.

Усматриваются две серии открыток авторства Н. Н. Введенского: «На Урале» и «Урал». Первая выполнена в партнерстве с Иосифом Рона, вторая Н.Н.Введенским единолично. Серия «На Урале» более ранняя, она тиражировалась уже в 1910 г, как минимум.

То, что автором (не только издателем) фотографий являлся именно Н.Н.Введенский, сомнений не вызывает. Именно он, вслед за Метенковым, стал практиковать видовую фотосъемку, стал «передвижником».

Введенский Николай Николаевич родился 24.08.1885 в г[1] в Екатеринбурге в семье преподавателя гимназии. Его отец, Николай Викторович Введенский, окончил Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата[2] в 1878 г[3]. С 1885 г служит преподавателем физики в женской гимназии Екатеринбурга[4], с 1887 г – математики[5].

В 1889 г семья проживала на ул. Колобовской 40/10[6]. В этом году Николай Викторович, не оставляя службу в женской гимназии, преподает геометрию в Горном училище (до 1891 г). С 1892 г он в мужской гимназии, его предмет – математика[7]. Последний раз мы видим его имя среди преподавателей классической гимназии в адрес-календаре на 1894 г, в чине коллежского советника[8].

В мужской гимназии его служба проходила в следующем порядке: «Введенский Николай Викторович. Преподаватель женской гимназии; в 1886 г. был приглашен [в мужскую гимназию] временно (в связи с болезнью и смертью учителя Курвоазье), в 1890 г был переведен на должность преподавателя математики в мужскую гимназию». То есть преподавал в ней весной І885 г. и в 1890/91 — 1893/94 учебные годы[9].

Умер весной 1894 г[10]. Его дочь София в анкете (в 1930-е гг) указывала датой своего рождения январь 1895 г. То есть родилась она после смерти отца.

В той же анкете она писала, что по происхождению принадлежит к духовному сословию[11]. То, что фамилия Введенских священническая – сомнений нет. Вероятно, священником был отец Николая Викторовича, но в справочниках по Пермской губернии среди духовенства Виктора Введенского не найдено. Много Введенских было в Оренбургской епархии.

Ту же Екатеринбургскую мужскую классическую гимназию, где учительствовал их покойный отец, окончили его сыновья Николай и Виктор[12]. Окончили они ее в один и тот же 1907 г[13]. Честно говоря, я усомнился в правильности года рождения Николая, ведь из гимназии он вышел, получается, в возрасте 22 лет без малого. Однако нейро-поиск Яндекса успокоил: некоторые юноши в начале XX века оканчивали гимназию в возрасте 20–21 года.

Далее все источники указывают, что Николай один год проучился в неком университете, но оставил его – без отцовского вспоможения учиться в ВУЗе весьма трудно. Это, видимо, так и было.

Значит, в 1908 г он возвращается в Екатеринбург. Первые тиражи открыток, изданных Н.Н.Введенским, появились не позже 1910 г. Энциклопедия «Екатеринбург» считает, что эти год-полтора он был на службе по почтовому ведомству. Вполне возможно, хотя в адрес-календарях этот факт отражения не получил.

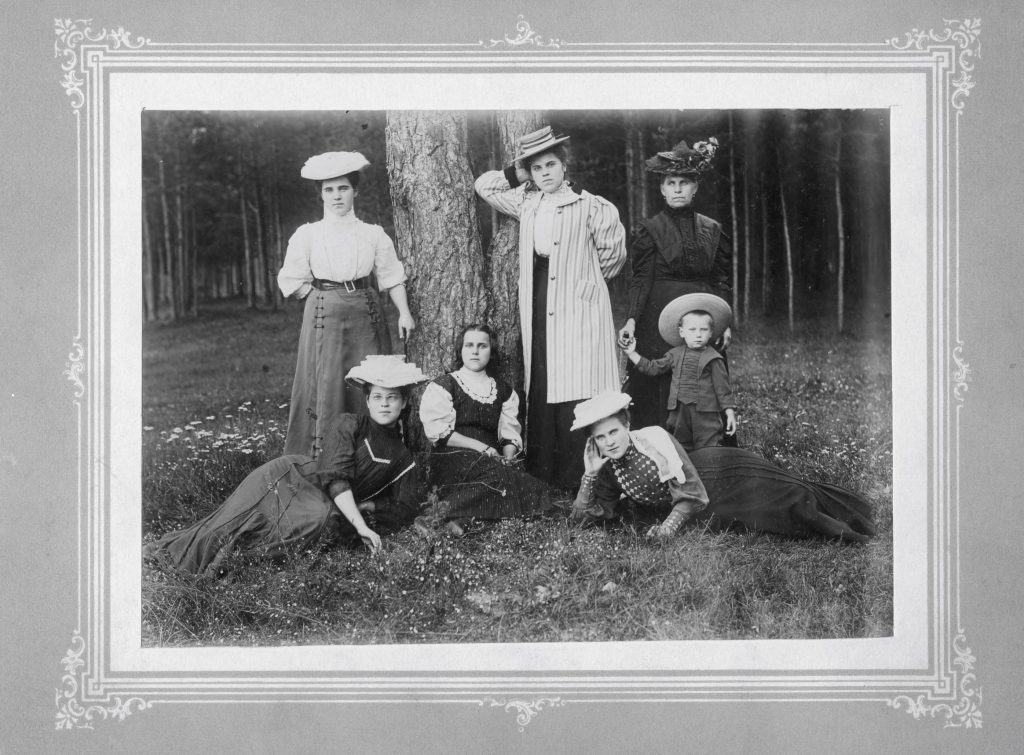

Между тем, в 1908 г он уже фотографирует и остались его работы. Есть отличный снимок семьи екатеринбуржцев на природе (вроде как на Каменных палатках в окрестностях города). На обороте фотографии штамп: «Фотограф любитель Н.Н.Введенский» и дата (карандашем): 1.VIII. 1908 г.[14]

Видимо, непродолжительная почтовая служба натолкнула его на мысль об издании почтовых карточек с видами Урала. Определенно, он был человеком предприимчивым, деятельным, креативным. Это видно, что называется, без очков.

Не имея ни мастерской, ни статуса, он сделал первую серию открыток в партнерстве (или под крышей) фотоателье Иосифа Рона. Выше говорилась, что эта серия называлась «На Урале», а почтовых карточек этой серии выпущено не меньше 9 (скорей всего несколько больше).

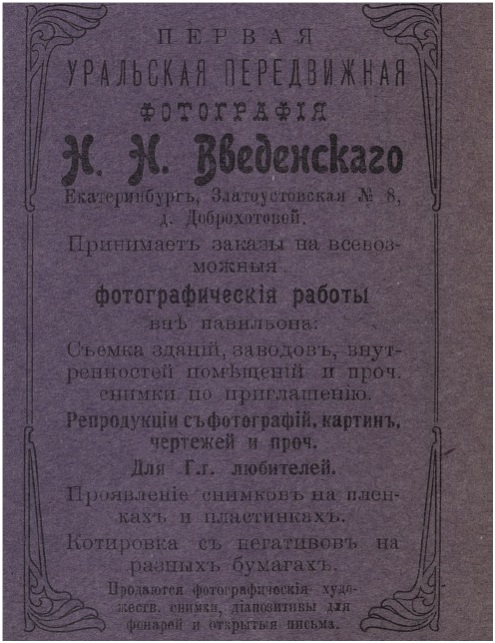

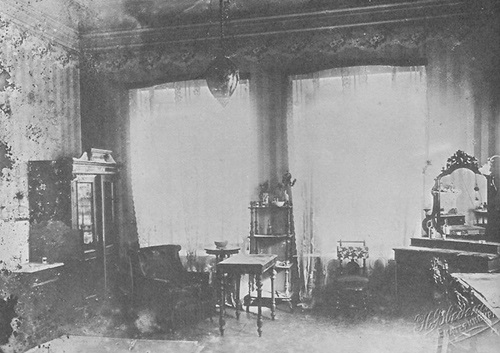

В 1911 г он открывает собственный бизнес. «Первая Уральская передвижная фотография Н. Н. Введенского», так называется его предприятие. Располагалось оно по адресу: Екатеринбург, Златоустовская д.8, дом Доброхотовой.

«Принимаются заказы на всевозможные фотографические работы вне павильона: съемка зданий, заводов, внутренних помещений и пр. снимки по приглашению. Репродукции с фотографий, картин, чертежей и пр.

Для гг. любителей: проявление снимков на пленках и пластинках. Котировка с негативов на разных бумагах.

Продаются фотографические художественные снимки, диапозитивы для фонарей и открытые письма», вещала реклама предприятия[15].

Почему Николай Введенский выбрал для видовых снимков определенные места на Рефте и Пышме? Вероятный ответ: он был знаком с владельцем мельницы Петром Васильевичем Суставовым и тот порекомендовал ему интересные виды на Рефте и Пышме. Дело в том, что Петр Суставов, кроме мельницы, заведовал Рудянским кредитным товариществом и, с целью привлечения крестьян в свое общество, ездил по деревням и показывал т.н. «туманные картинки» посредством «волшебного фонаря» — диапроектора того времени. А диапозитивы для «волшебного фонаря» покупал, вероятно, у Введенского. Через это могло состояться их знакомство. Суставов часто бывал в Екатеринбурге на различных кооперативных съездах, имел контакты со многими горожанами[16]. Был он человеком общественным.

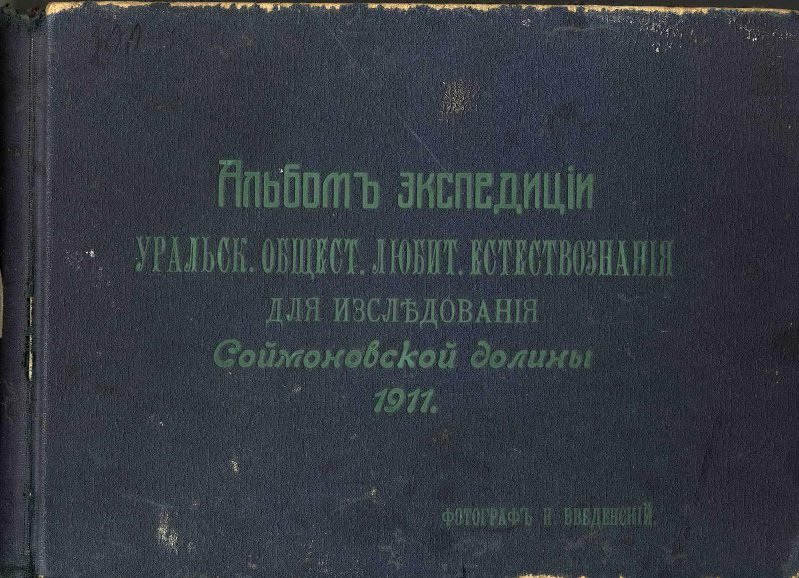

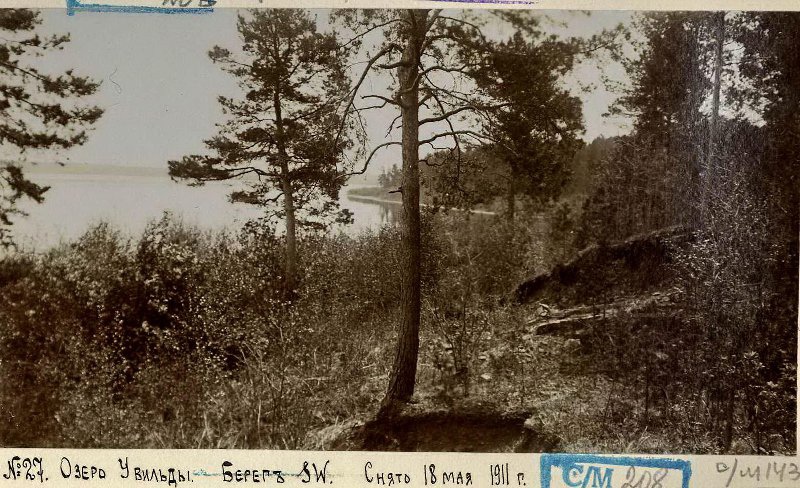

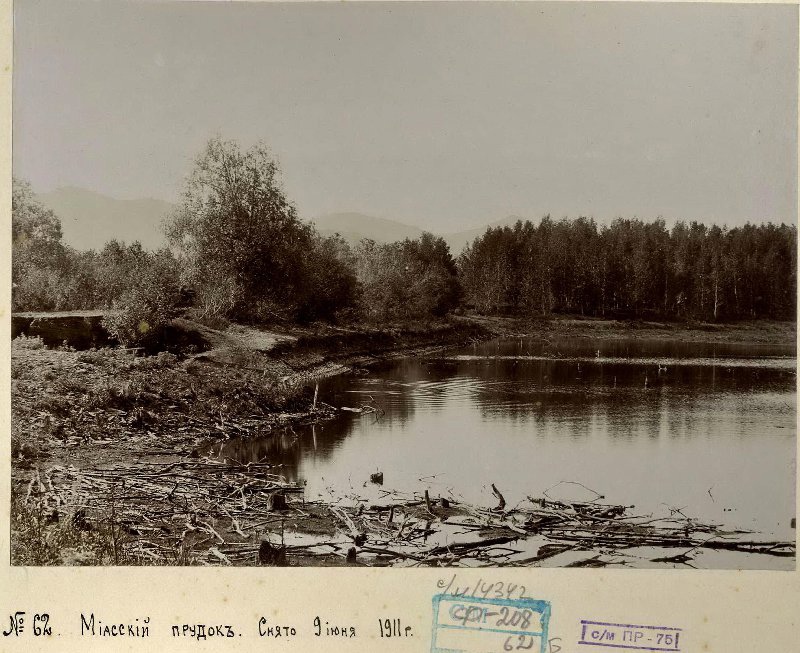

Общественным человеком был и Н.Н.Введенский. Первое о чем скажем, это о его связи с Уральским обществом любителей естествознания. Еще не открыв собственное дело, в 1910 г, он вносит денежное пожертвование на содержание библиотеки и музея УОЛЕ[17]. С апреля по август 1911 г он участвует как фотограф в экспедиции УОЛЕ по исследованию Соймоновской долины (нынешняя Челябинская обл.). Результатом стал альбом с 64 фотографиями. По итогам этой работы 30 августа 1911 г ему присваивают статус действительного члена УОЛЕ[18].

И в дальнейшем сотрудничество Николая Введенского с УОЛЕ продолжалось. 24 октября 1913 г. г Екатеринбург посетил (проездом) известный исследователь Арктики Фритьоф Нансен. По поручению УОЛЕ его сопровождал фотограф Введенский, сделал несколько снимков.

В июле 1914 года (во время паломничества в Верхотурье) Екатеринбург посетила великая княгиня Елизавета Федоровна. Ей показали Шарташские гранитные палатки, где Н.Н. Введенским была сделана групповая фотография.

Вызывает даже удивление, как быстро вошел Николай Введенский в среду екатеринбургского бомонда. Не имея при этом ни большого состояния, ни высокого образования, ни чинов. Уже в 1909 г он кандидат в члены правления Екатеринбургской общественной публичной библиотеки имени Белинского (со следующего года – член правления). С того же года он член Екатеринбургского музыкального кружка, а с 1911 г – кассир этого сообщества.

В 1912 г Николаю Введенскому довелось стать компаньоном Якова Юровского. Того самого, исполнителя жестокой казни Царской Семьи.

После ареста и месячного пребывания в Томской тюрьме Юровского за нежелательную деятельность высылают в Екатеринбург, куда и был доставлен в сопровождении двух полицейских. В Екатеринбурге он уже в мае месяце, где 24 мая 1912 года подает прошение на имя товарища министра внутренних дел И.М. Золотарева, в котором просит отменить предписание о своей высылке и разрешить ему возвратиться в Томск. Однако прошение остается без ответа[19].

В Екатеринбурге он покупает помещение по адресу Покровский проспект дом № 42 и открывает в нем фотоателье. Предприятие было зарегистрировано на имя жены Я.М. Юровского – Марии Яковлевны, так как сам он (как лицо, высланное ввиду «вредного направления деятельности») не имел права быть его учредителем. Заведение было открыта во второй половине 1912 г, так как учтено Адрес-календарем на 1913 г (справочник издан в 1912 г).

Формально компаньоном Марии Юровской являлся Николай Николаевич Введенский. «Фотография по Покровскому проспекту, дом Городского общества № 42. [Владельцы] Мария Яковлевна Юровская и Николай Николаевич Введенский, заведует Яков Михайлович Юровский»[20].

Мы не знаем условий их партнерства, но интерес Юровского на поверхности: он был хорошим часовщиком и ювелиром, но навыков коммерческого фотографирования не имел (тем более его жена-акушер). Введенский же ремеслом и искусством фотодела владел, было у него к тому времени уже и опыт, и имя.

Интерес Введенского был коммерческим: точка на бойком месте, рядом с рынком.

С позиций сегодняшнего дня, когда имя Юровского стало заслужено зловещим, такое партнерство, как будто, бросает тень и на самого Николая Введенского. Ведь знал Николай Николаевич, что его компаньон состоит под надзором полиции, политически неблагонадежен, социал-демократ… Конечно знал, их партнерство продлится 4 года.

«Ну и что из того», ответил бы нам Николай Николаевич, «весь екатеринбургский бомонд состоит из неблагонадежных».

Возьмем правление публичной библиотеки Белинского, где он с «молодых ногтей», и рассмотрим персоналии.

Казанцев Иван Иванович (25.05(06.06).1887, с. Конёвское, Перм. губ. – 10.08.1938, Свердл.), политический деятель, финансист, юрист. Член РСДРП с 1905 г, один из лидеров меньшевиков на Урале.

Питерский Яков Михайлович (1868, Верхнеуфалейский завод Екатеринбургского уезда Пермской губ.— после 1918, Екатеринбург), горный начальник, участник революционного движения. Сын управляющего Верхнеуфалейским заводом М. Н. Питерского. Чл. РСДРП с 1900. Сослан в Бакинскую губ., в 1900—03 жил в Баку, находился под негласным надзором полиции; освобожден в марте 1903. В 1916—18 управляющий Сергинско-Уфалейским горным округом.

Сергей Аристархович Удинцев. Выпускник физико-математического факультета Петербургского университета, высланный на Урал – свою родину – вследствие причастности к движению народовольцев, он был видным общественным деятелем края и города, принимал активное участие в деятельности УОЛЕ, земства, городского самоуправления, Уральского союза потребительских обществ, занимался ботаническими исследованиями Один из организаторов УОЛЕ и музея УОЛЕ. О его революционном прошлом: совместно с Прибылевым и Никольским в Петербурге организовали «революционный кружок, занимавшийся также распространением идей и литературы «Народной Воли»; из этого кружка впоследствии вышло несколько серьезных практических деятелей»[21].

Иванов Павел Васильевич (15.01.1867, с. Катайское, Перм. губ. – 12.06.1932, Харбин, Китай), предприниматель, владелец мукомольных заведений, общественный деятель, активный член партии кадетов.

Магницкий Николай Флегонтович (25.02.1857, Камышлов, Перм. губ. – 14.08.1930, Харбин, Китай), присяжный поверенный, общественный деятель. Юрисконсульт Екатеринбургского биржевого комитета. Кадет.

Щипанов Константин Никандрович — присяжный поверенный Екатеринбургского окружного суда, распорядитель Консультации присяжных поверенных при окружном суде. В 1910 гласный городской Думы-Екатеринбург (1910-1913). Кадет.

Магницкий и Щипанов проходили как обвиняемые на процессе против членов партии народной свободы (кадетов) в 1909 г (Екатеринбург).

Но ведь, как сейчас многие пишут, фотоателье на Покровском, где работал и Введенский, использовалось Юровским как явочная квартира и мастерская для изготовления фальшивых документов для революционеров…

Это отрицал сам Юровский. И не перед жандармами, а перед комиссией Партконтроля. В автобиографии он пишет: «В Екатеринбурге до Февральской революции связи с организацией не имел, так как в силу своей работы находился на виду у жандармерии и полиции, куда меня очень часто таскали»[22].

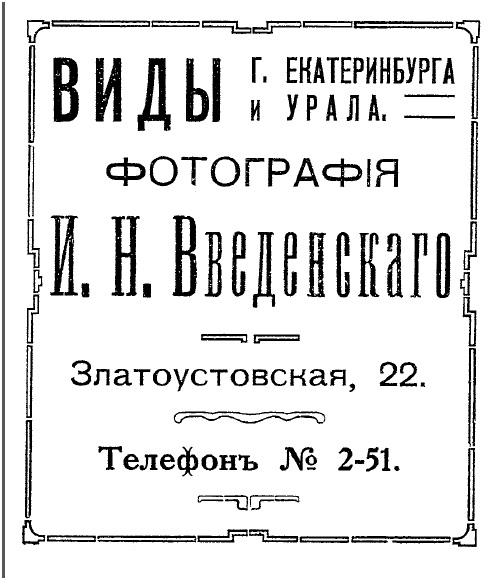

3 декабря 1913 г Н.Введенский приобрел фотоателье братьев Козловых и открыл его под своим именем (ул. Златоустовская, 22). Для придания фирме большей солидности приглашает опытного фотопортретиста из Москвы – «из придворной фотографии г. Трунова, по личной рекомендации». Не оставляет он и видовых съемок, делает снимки массовых мероприятий, в том числе VIP-мероприятий. Например, фото членов Строительного комитета Горного института (на снимке есть Ипатьев Н.Н.).[23]

Путеводитель по Екатеринбургу 1914 г дает рекламу его продукции. «Виды г.Екатеринбурга и Урала. Фотография Н.Н.Введенского. Златоустовская, 22. Тел. 2-51»[24].

Известна серия открыток с видами города Екатеринбурга. На адресной стороне: «Изд. Семкова в Екатеринбурге. Фот. Н.Н.Введенского». К сожалению даты выпуска открыток не установлены. В 1914 Екатеринбургская женская гимназия за сделанные Введенским фотоснимки гимнастических упражнений ее учениц была удостоена бронзовой медали на Всероссийской гигиенической выставке в С.-Петербурге[25].

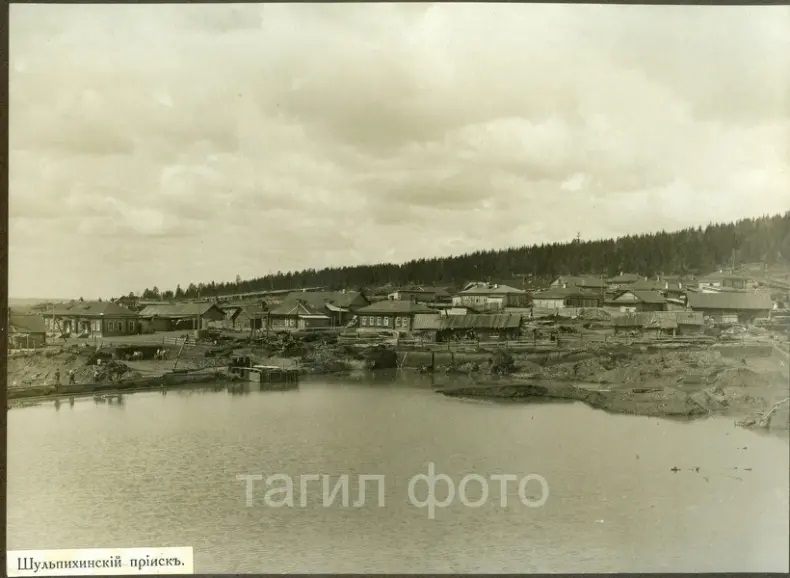

В 1915 г он делает серию фотографий «Платиновые прииски Нижнетагильского горного округа». Это несколько групповых снимков служащих приисков, вид на реку Мартьян, на Шульпихинский прииск, драги Павловского прииска. Известен альбом из 8 фотографий этой серии[26].

Не охладел Н.Введенский и на общественном поле. С 1912 г он действительный член Екатеринбургского общества борьбы с чахоткой[27].

В Адрес-календарях, изданных до 1915 г включительно, в разделе «Сведения о фотографиях, находящихся в г. Екатеринбурге», Введенский Николай присутствует, как владелец фотографии по ул. Златоустовской 22 («Сын чиновника Николай Николаевич Введенский») и как совладелец фотографии Юровских. В Адрес-календаре на 1917 г владелицей фотоателье по Покровскому проспекту д.42 названа только Баразнинская мещанка Мария Яковлевна Юровская[28]. Введенский и Юровские разделились.

Грянул 1917 г. Свержение самодержавия Екатеринбург встретил массовым ликованием. Единственным человеком, воскликнувшим «Умрем за царя!», стал епископ Серафим (Голубятников), за что был изгнан из епархии в т.ч. местным духовенством. Что говорить о либеральной интеллигенции, к среде которой, безусловно, принадлежал Николай Введенский…

Начало года отметилось грандиозными народными собраниями и шествиями «освобожденного народа». 5 марта – Торжественный молебен на кафедральной площади за свободу России. Парад частей гарнизона г. Екатеринбурга в честь Февральской революции, 10 марта 1917 года. 1 мая – демонстрация в честь международного праздника рабочего класса.

Безусловно, эти празднества не прошли без фотоаппарата Николая Введенского.

Между тем, его бывший компаньон Яков Юровский стал довольно заметной фигурой среди большевиков Екатеринбурга. Летом 1917 года, когда Уральский областной комитет РСДРП(6) собирал деньги на типографию для издания рабочей газеты, «Фотография миниатюр» была продана Юровским за 8000 рублей, а деньги внесены в фонд будущей типографии[29]. 6 сентября 1917 года именно в ней вышла газета «Уральский рабочий».

Наше исследование почти не касается родословия и родственного окружения Н.Н.Введенского. Хотя бы отчасти прикроем эту нишу выпиской из метрической книги Александро-Невской (Лузинской) церкви Екатеринбурга за 1917 г.

12 ноября венчаны: коллежский секретарь Годяев Леонид Александров 27 лет и дочь чиновника Введенская София Николаева 23 лет. Поручители по жениху: действительный статский советник Калашников Александр Алексиев и потомственный почетный гражданин Введенский Виктор Николаев; по невесте: председатель Екатеринбургского окружного суда действительный статский советник Казем-Бек Владимир Николаев и потомственный почетный гражданин Введенский Николай Николаев[30].

Софья Николаевна, понятно, сестра Николая Введенского, а Виктор его брат. Годяев Леонид – юрист, выпускник университета. В 1916 г – секретарь при прокуроре Екатеринбургского окружного суда.

Калашников Александр Алексиев — товарищ председателя окружного суда в 1903 г, действительный статский советник, что соответствовало чинам генерал-майора в армии и контр-адмирала во флоте. Дворянин, проживал ул. Офицерская д.12 в 1916 г[31].

Казем-Бек Владимир Николаев – как и указано в метрике, председатель Екатеринбургского окружного суда. Родился 30 января 1862 года в Казанской губернии. Выпускник Императорского Казанского университета. В 1888 году получил степень кандидата юридических наук. В 1890 году работал секретарем прокурора Казанской судебной палаты, с 1891 года – товарищем (заместителем) прокурора Казанского окружного суда, в 900-е годы – прокурором окружного суда в Уфе, затем в Пензе, в 1907 году – товарищем прокурора Саратовской судебной палаты. В Казань вернулся в 1908 году, работал товарищем прокурора судебной палаты. Одновременно преподавал законоведение в 3-й гимназии и Родионовском институте благодарных девиц. В 1917 г в Екатеринбурге, на означенной должности[32].

Как видим, свадебные генералы настоящие. Это еще раз подчеркивает не рядовое положение семьи Введенских в Екатеринбурге.

25 октября 1917 г власть в столице перешла в руки большевиков. В провинции же, как можно понять, серьезность перемен поняли не сразу. Общественная жизнь продолжалась. 19 ноября (2 декабря) 1917 года в библиотеке имени В.Г. Белинского под председательством Г.А. Олесова[33] и военного лётчика А.Д. Муратова[34] состоялось учредительное собрание отделения Всероссийского аэроклуба под названием «Екатеринбургский аэроклуб». На собрании были избраны члены совета: Олесов, Муратов, Абельс[35], Введенский, Ольшванг[36] и Цецигов. Затем было организовано две секции: научная и спортивная, в которые записалось 25 и 20 человек соответственно[37].

Вот заметка из газеты того времени. «Аэро-клуб. 3 декабря состоялось общее собрание членов-учредителей Екатеринбургского аэро-клуба. С вновь записавшимися, число членов учредителей достигло в данное время 100 человек. В состав избраны: Г.А. Олесов, А.Д. Муратов, А.В. Ольшванг, Г.Ф. Абельс, Н.Н. Введенский, М.П. Цецегов, А.А. Иванов, Н.Н. Ипатьев, П.А. Кронберг и Г.А. Рыжкова. Кроме того, в состав совета будут введены председатели комитетов научно-технического и спортивного. Собрание постановило приобрести через посредство Всероссийского аэро-клуба три аэроплана; 1 системы «Ньюпор» для фигурных полетов и 2 аппарата системы: «Фарман № 4» для учебных целей. Место для гаража намечается»[38].

Однако в начале 1918 года Всероссийский аэроклуб, созданный в 1908 году, решением правительства большевиков был упразднён. Начинание, как говорится, до времени повисло в воздухе.

Первый период правления большевиков оказался на Урале не долгим, до июля 1918 г. Вряд ли Николай Введенский как-то пострадал. Выселению из домов, экспроприации имущества и контрибуциям подверглись, все-таки, крупные собственники. В мае – июне 1918 г, после восстания белочехов и с их наступлением на Екатеринбург, видные и состоятельные люди города становились заложниками, некоторые из них были казнены.

Но фотографы нужны любой власти. В архивах Екатеринбургского краеведческого музея хранится портрет Быкова П.М., в 1918 г — председателя Екатеринбургского городского Совета рабочих и солдатских депутатов. Одного из тех, кто содействовал доставке семьи Романовых из Тобольска в Екатеринбуг. Портрет сделан в фотоателье Николая Введенского.

Николай Николаевич относился к среде либеральной интеллигенции и большевистским режимом был явно не доволен, хотя и в среде «красных» имел большие знакомства. Уж точно он не был монархистом. Помещение семьи Государя в Дом особого назначения (дом его знакомого Н.Н.Ипатьева) вызвало, как и у большинства екатеринбуржцев, некоторое любопытство, но не больше.

Организатором убийства и главным расстрельщиком Семьи Романовых оказался недавний компаньон Введенского – Яков Юровский. Вряд ли Николай Николаевич узнал это при красных, но в период колчаковского следствия он это узнать мог. Ведь следствие об убийстве Романовых до февраля 1919 г проводилось Екатеринбургским окружным судом, где служил шурин Введенского, Годяев Л.А. Да и председатель суда, Казем-Бек Владимир Николаевич, подписавший постановление о следствии, был одним из поручителей на свадьбе сестры Введенского.

Назначенный 12 августа 1918 г окружным судом следователь Сергеев И.А. при осмотре дома Ипатьева пригласил фотографа для фиксации места преступления. Этим фотографом оказался Н.Н.Введенский.

Собственно, фото-фиксация места преступления это участие в следственных действиях. Если фотограф не работник следственного ведомства, то следствие, как минимум, должно питать к нему доверие. К Николаю Введенскому у Окружного суда доверие было в силу родственных и приятельских отношений с ним видных членов суда. Кроме того, выбор был небольшой: видовые снимки в то время в Екатеринбурге делал мало кто.

Когда делались снимки дома Ипатьева и в помещениях дома? Дом находился в распоряжении следствия до 8 октября 1918 г. В этот день дом был занят чехами под резиденцию генерала Гайды, не смотря на возражения следователя. Протокол об этом, кстати, помимо И.Сергеева подписали знакомцы Введенского — председатель суда В.Н.Казем-Бек и владелец дома Ипатьев («капитан в отставке»)[39].

Теоретически фотографии могли быть сделаны с 12 августа по 8 октября. Впрочем, фиксация и описание места преступления – первое следственное действие и правильно было сделать снимки в августе. Однако есть точная дата.

«4 октября 1918 г. Следователем Сергеевым произведено фотографирование экстерьеров и интерьеров Ипатьевского Дома, в т. ч. комнат, в которых проживала Царская Семья и их слуги, а также одной из стен (восточной) комнаты подвального этажа, в которой было совершенно преступление. Для производства фотографических работ был привлечен известный екатеринбургский фотограф и издатель видовых открыток Николай Николаевич Введенский. Согласно счету фотографа Введенского, предъявленному Екатеринбургскому окружному суду, от 14 февраля 1919 г., им было сделано 14 фотографий и 4 дополнительные копии на общую сумму 450 руб.»[40].

Почему фото сделаны в октябре, а счет от февраля месяца следующего года? Возможно, Николай Введенский сделал фото, так сказать, в порядке «социальной ответственности» и оплаты не добивался. Но в феврале 1919 г следователь Сергеев стал передавать дело следователю по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколову[41] и все документы и отношения по делу надо было формализовать, в т.ч. привлечение фотографа и сделанные им фотографии.

Эти снимки тиражированы огромное количество раз и сопровождают все публикации об убийстве Романовых в Екатеринбурге.

В этот же период, с июля 1918 по июль 1919 гг, Н.Н.Введенский снял серии фотографий «Парады белых войск в Екатеринбурге» и «Фронтовые моменты»[42]. Название второй серии предполагает, что фотограф выезжал на фронт.

14 июля 1919 года красные заняли Екатеринбург. Этому предшествовали несколько дней эвакуации учреждений и местного населения, часто в форме панического бегства. Бежали люди состоятельные и те, кто «засветился» в сотрудничестве с колчаковцами и чехами.

Бежал на Восток и Николай Введенский[43].

Судьбы беженцев сложились по-разному. Многие вернулись через какое-то время и (после проверки) продолжили жить в Екатеринбурге (некоторые – отбыв наказание). Другие устроились на востоке страны, там и прожили свой век. Не малое количество беженцев погибли в пути: от тифа, от пуль красноармейцев, нашедших в них врагов, или от рук бандитов. Больше повезло тем, кто добрался до Манчжурии.

О судьбе Николая Введенского сведений нет. Между тем многие екатеринбуржцы его круга оказались в Манчжурии. В том числе и сестра с мужем.

Вот их данные из Хабаровского архива на основе личных дел, сложившихся в Бюро русских эмигрантов в Манчжурии (БРЭМ).

Годяев Леонид Александрович, родился 15 марта 1890 г. в г. Оренбурге; сословие – дворянин, вероисповедание – православный, национальность – русский. Образование – окончил юридический факультет Варшавского университета 01.07.1913. Профессия – юрист, педагог. Место службы – 2-ой отдел БРЭМ, делопроизводителем. Прибыл в Маньчжурию в августе 1920 г. из Читы через станцию Маньчжурию. Политические убеждения – фашист. В общественных, политических организациях не состоял. Был призван на военную службу в ноябре 1919 г. в г. Чите. Служил писарем в военном окружном суде до эвакуации в Маньчжурию. Семейное положение – женат. Жена – Годяева (в девичестве – Введенская) София Николаевна (25.01.1895 г.р.), сын – Годяев Владимир Леонидович, (01.01.1927 г.р.). Сын – Годяев Юрий Леонидович (16.09.1918 г.р.), его жена – Годяева (в девичестве – Филатова) Елена Всеволодовна (06.09.1918 г.р.)[44].

Годяева (в девичестве – Введенская) София Николаевна, родилась 25 января 1895 г. в г. Екатеринбурге; сословие – духовенство, вероисповедание – православная, национальность – русская. Образование – окончила женскую гимназию № 1 в городе Екатеринбурге в 1912 году. Профессия – машинистка. Домохозяйка. Прибыла в Маньчжурию в 1920 г. из Читы. Политические убеждения – монархистка. В общественных, политических организациях не состояла. Семейное положение – замужем. Муж – Годяев Леонид Александрович (15.03.1890 г.р.), сын – Годяев Владимир Леонидович, (01.01.1927 г.р.). Сын – Годяев Юрий Леонидович (16.09.1918 г.р.), его жена – Годяева (в девичестве – Филатова) Елена Всеволодовна (06.09.1918 г.р.)[45].

Всего лишь десять лет проработал Николай Введенский в Екатеринбурге. Но оставил целую галерею фотографий, сочетающих художественность и документальность. Отрадно, что в ней есть и снимки рек нашего края: Рефта и Пышмы. А фотографии из дома Ипатьева уже сто лет иллюстрируют подробности последних дней жизни Царственных узников и их зловещего убийства…

[1] https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348

[2] Елисафенко М. К., Игошев, Б. М., Попов М. В. У истоков педагогического обрахования на Урале: 1871—1910 гг. //Педагогическое образование в России. 2011 № 2. Стр.13

[3] ЦГИА СПб ф.14 оп.3 д.19956

[4] Календарь Пермской губернии на 1886 г: Пермь, 1885. С.315

[5] Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1888 г: Пермь, 1887

[6] Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных сведений….: Екатеринбург, 1889 г.С.981

[7] Памятная книжка и адрес-календарь Пермской губернии на 1893 г: Пермь, 1892. С.36

[8] Гражданский чин VI класса в Табели о рангах, соответствовал чинам армейского полковника и флотского капитана I ранга.

[9] Будрин В. И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии : 1861-1911 : краткий исторический очерк / сост. преподаватель Екатеринбург. муж. гимназии В. И. Будрин. — Екатеринбург : Типография под фирмой «В. Н. Алексеева, П. Н. Галина и К°», 1911. С.113

[10] Там же

[11] ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10381, 431, 432, 4060, 4085, 7083, 7181, 10378, 10379, 10380

[12] В 1908 г Екатеринбургскую гимназию окончил Сергей Введенский. Возможно, он тоже сын Н.В.Введенского

[13] Будрин В. И. Пятидесятилетие существования Екатеринбургской мужской гимназии…. С.139

[14] https://forum.vgd.ru/86/6748/2630.htm?a=stdforum_view

[15] Весь Екатеринбург и горнопромышленный Урал. Торгово-промышленный справочник:1912

[16] Сухарев Ю.М. О Суставовской мельнице на реке Рефт и ее владельцах//Слог: Сухоложский альманах. Вып. 5 (12):-Екатеринбург: Уральское церковно-историческое общество, 2024. С.16-45

[17] Корепанова С. А. История Екатеринбурга в деятельности Уральского общества любителей естествознания / С. А. Корепанова // Десятые Татищевские чтения : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 20-21 ноября 2013 года). — Екатеринбург : УМЦ УПИ, 2013. — С. 394

[18] https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348

[19] Жук Ю.А. Маузер Ермакова : Цареубийца Пётр Ермаков : между славой и забвением / Ю. А. Жук. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014

[20] Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии 1913 год / издание Пермского губернского статистического комитета. — Пермь : типолитография Губернского правления, 1912. С.191. Фамилия Введенского искажена, он записан как «Воденский» (опечатка повторялась и в Адрес-календарях на следующие годы).

[21] Судьбы. Сергей Аристархович Удинцев (Галина Магницкая) / Проза.ру https://proza.ru/2012/06/14/1150

[22] Жук Ю.А. Маузер Ермакова : Цареубийца Пётр Ермаков : между славой и забвением / Ю. А. Жук. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014

[23] Жук. Ю.А. Вопросительные знаки в «Царском Деле». Спб. 2013. С.610

[24] Путеводитель по Екатеринбургу и его окрестностям:- Екатеринбург, тип. Уральский край, 1914. В рекламе ошибочно искажены инициалы Н.Н.Введенского (написано «И.Н.Введенский»).

[25] https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348

[26]https://ok.ru/profile/555566387676/statuses/152745444340700

[27] https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=1571

[28] Адрес-календарь и справочная книжка Пермской губернии… За 1917 г. / Изд. секретаря Перм. Губ. стат. комитета Н.А. Иванова. — Типо-Лит. Губ. правл., 1916

[29] Муртузалиева Л. Ф. Семья Юровских в Екатеринбурге / Л. Ф. Муртузалиева // Вторые Чупинские краеведческие чтения : материалы конф. (Екатеринбург, 17–18 февраля 2004 г.) / Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского ; сост. Т. А. Колосова. — Екатеринбург, 2004. — С. 201-210.

[30]МК Александро-Невской ц.г. Екатеринбурга за 1917 год). ГАСО ф.6 оп.13 д.309 л.110об-111;

[31] https://fbbp.ru/russia/ekaterinburg/residents-before-1916.html

[32] https://shahteparh.ru/blog/stati/zhizn-v-epokhu-peremen/

[33] Георгий Андрианович Олесов, в 1917 г управляющий Сибирским банком (г.Екатеринбург)

[34] Алексей Данилович Муратов (? – 1932) – советский военный лётчик. Участник 1-й мировой войны, прапорщик. В годы Гражданской войны – командир 5-го социалистического авиаотряда, в 1918 году перешёл на сторону белых, проходил службу в составе 3-го Сибирского авиаотряда, затем снова в составе Красного Воздушного Флота. Награждён орденом Красного Знамени. Умер от туберкулёза в 1932 году.

[35] Г.Ф.Абельс – в 1917 г директор Екатеринбургской обсерватории

[36] Алексей Владимирович Ольшванг — инженер-электрик, с 1919 года – профессор Уральского Политехнического Института

[37] Лындин Игорь. Влюблённые в небо http://old.ugvim.ru/news/vlyublyennye-v-nebo.html

[38] https://tgstat.ru/channel/@ekaterinburg17/339

[39] Росс Н. Гибель царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи (Август 1918 — февраль 1920):- Роssеѵ-Ѵегlаg, V. Gоrасhек КG , 1987. С.59

[40] https://memorialromanovyh.info/nachalo-rassledovania-tcareubistva

[41] Росс Н. Гибель царской семьи. Материалы следствия по делу об убийстве Царской семьи (Август 1918 — февраль 1920):- Роssеѵ-Ѵегlаg, V. Gоrасhек КG , 1987. С.166

[42] Бирюков Е. К «делу» причастен.//«Уральский фотограф», № 03 (03), июнь 2008 г

[43] https://энциклопедия.екатеринбург.рф/encyclopedia?sub2=348

[44] ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10379, 431, 432, 4060, 4085, 7083, 7181, 10378, 10380, 10381. В деле есть и данные на других его родственников: Дядя невестки (муж умершей тёти) – Агуров Николай Иванович (28.01.1867 г.р.), его сын – Агуров Василий Николаевич (03.11.1895 г.р.), его невестка – Агурова Ольга Петровна ([1902] г.р.), его внучка – Агурова Наталия Васильевна ([1928] г.р.); его дочь – Северюкова Александра Николаевна (1898 г.р.), его зять – Северюков Алексей Федорович (20.12.1895 г.р.), его внук – Северюков Роман Алексеевич (06.09.1921 г.р.); его дочь – Беляева Татьяна Николаевна (05.09.1902 г.р.), его зять – Беляев Петр Тимофеевич (14.07.1890 г.р.), его внучка – Беляева Марина Петровна ([1932] г.р.).

[45] ГАХК. Ф. Р-830. Оп. 3. Д. 10381, 431, 432, 4060, 4085, 7083, 7181, 10378, 10379, 10380. Не стоит серьезно относиться к данным о политических убеждениях. Почти все писали, что они монархисты, желая показаться лояльными аппарату БРЭМ, находящемуся на содержании разведки императорской Японии.