Сухарев Ю.М. Сухоложье на чертежах Семена Ремезова (конец XVII- нач. XVIII в)

Муниципальный округ Сухой Лог располагается на землях трех некогда существовавших административных территорий: заимки Невьянского монастыря, части Новопышминской слободы (большинство поселений района), части Калиновской слободы (к ней относилось с.Филатовское и Маханово). Все эти административные образования существовали уже в конце XVII века.

Представляет интерес установление времени основания конкретных поселений муниципалитета. Известные переписные документы стали выделять отдельные поселения лишь в начале первого десятилетия XVIII г. До этого учет населения велся в целом по слободам (Новопышминской и Калиновской) и монастырской заимке.

Исключение здесь составляет деревня Фомина на реке Пышме (она же Филатово), которая показана в Переписной книге 1680-1683 гг Тобольского уезда переписи Льва Поскочина в составе Калиновской слободы[1].

Во время переписи крестьяне Калиновской слободы подали Льву Мироновичу Поскочину челобитную о межевании этих земель. Челобитие это подано «во 190-м году июля в 18 день»[2], что важно, ибо уточняет время переписи этой слободы. В переводе на григорианский календарь это будет 28 июля 1682 г. То есть, деревня Фомина (Филатова) точно существовала на эту дату, в ней было 9 дворов.

Заимка Невьянского монастыря в переписи Поскочина названа Невьянского Богоявленского монастыря деревней Пышминской. Переписаны ее крестьяне «скопом», без выделения поселений[3]. В переписи монастырских и митрополичьих земель Верхотурского уезда 1679 года эта территория именуется Богоявленского монастыря Пышминской монастырской заимкой[4].

Лишь в переписи 1704 г сделана декомпозиция: в составе заимки оказалось 4 деревни. Это деревни Кашина, Глухово, Мельнишная и Кекурская[5]. Сегодня из них в составе Сухоложского района д. Мельничная, д.Кекур исчезла, а Кашина и Глухово в Богдановическом муниципалитете.

Переписью 1705 г в Новопышминской слободе впервые показаны деревни. Вот состав слободы: сама слобода (т.е ее центральное поселение, Новопышминское), деревни Куринская (Курьинская), Темная, Рогалева (Рудянская), Брусянская, Шацкая (Шатская), Сухоложская, Ирбитские вершины, Кунарская[6]. Кунарское село сегодня в составе Богдановического района, остальные поселения – в Сухоложском.

Указанные выше письменные источники говорят нам, что такие-то поселения существовали по состоянию на конкретный год. Но не отвечают на вопрос, когда они основаны.

Согласно общепринятой традиции, датой основания поселения считается его первое упоминание в письменных источниках. Остроги и слободы, как административные центры, возводились по указанию свыше, и в архивах можно найти указы об их образовании. В Сухоложье под такую категорию попадают село Новопышминское и село Знаменское.

Село Знаменское ведет свою историю с 1674 г. На его землях последовательно располагались незаконно устроенная Митрополичья слобода (1674-1680 гг), острог Новопышминской слободы (1680-1684 гг), деревня Брусянская (1684-1719 г), Знаменский погост (1719 – кон.XVIII в.), с.Знаменское[7].

Село Новопышминское. Основано в 1684 г после переноса Новопышминского острога с устья реки Брусянка к устью реки Сергуловки[8].

Деревни начинались по почину самих поселенцев без особого разрешения Государя, вопрос решался на местном уровне.

Специальной процедуры определения даты основания поселения не существует. Обычно она закрепляется в уставе муниципального образования в качестве праздничной даты на основании анализа исторических документов. Это условно историческая дата (если нет однозначных данных о времени возникновения соответствующего поселения (населенного пункта)), ставшая результатом общественно-политического согласия. Обычно (повторяемся) это первое упоминание в письменных источниках.

Подобным образом установлена дата основания города Сухой Лог (изначально – деревни Сухоложской).

С целью установления года основания Сухого Лога использованы архивные документы. Администрацией муниципального округа получен архивный документ: транслитерация палеографического текста документа РГАДА из которого следует, что единственное упоминание о Сухом Логе нашлось в Переписной книге беглым крестьянам Д.Г. Строгонова, убежавшим из его Пермских вотчин в Сибирь. Дата упоминания – 1700 год.

Информация о дате основания города Сухой Лог в Уставе муниципального образования изложена следующим образом: «Официальным годом основания города Сухой Лог считать 1700 год (Переписная книга 1701 г. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Ед. хр. 1314. Л. 246-250 об. Подлинник).»

Разумеется, общественно-политическое согласие должно базироваться на достоверных исторических источниках (как это и произошло в случае с г. Сухой Лог).

Основание, как указывают словари, это начало существования, момент возникновения чего-нибудь. Условность этого понятия применительно к поселению очевидна. Что считать основанием: начало постройки первой избы, появление совокупности дворов, признание поселения сообществом и властями? Некоторые населенные пункты десятилетиями считались не самостоятельными поселениями, а удаленной частью других.

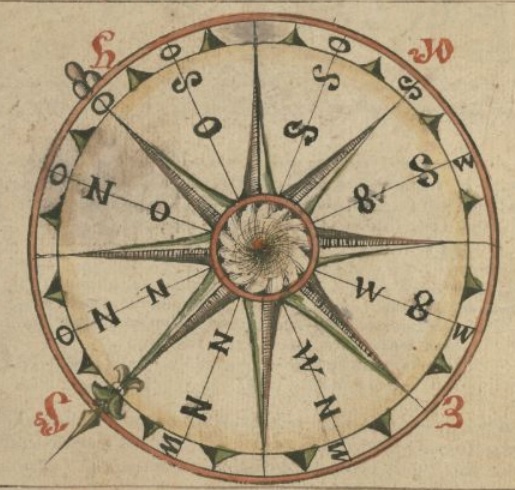

Чаще всего о времени основания деревень приходится делать предположения и применять формулу «не позже такого-то года». Одним из источников информации являются картографические материалы. Для пышминских поселений это чертежи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова. Чертежи выполнены на рубеже XVII-XVIII веков, как раз в период активного заселения этого района.

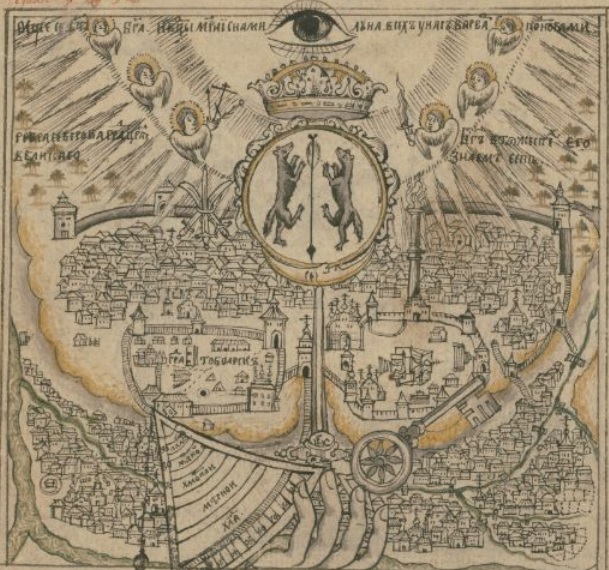

Семен Ульянович Ремезов (1642-ок.1721) – знаменитый картограф, архитектор, строитель, писатель. В историю России Ремезов вошёл, прежде всего, как изограф Сибири.

Им составлены три рукописных атласа : «Хорографическая книга Сибири» (1697—1711), «Чертёжная книга Сибири» (1699—1701), «Служебная чертежная книга» (1702 — 1730). Они сохранились и изданы факсимильные копии этих рукописей.

10 (23) января 1696 года был объявлен боярский приговор «О снятии чертежа Сибири на холст с показанием в оном городов, селений, народов и расстояний между урочищами».

Составление чертежей Сибири было поручено Семену Ульяновичу Ремезову. Ремезов обобщил чертежи Сибири, составление которых велось на протяжении всего XVII в., географические описания, сделанные русскими служилыми людьми, устные сведения, полученные от путешественников, местных жителей и других «всяких розных чинов русских людей и иноземцев», дополнив этот материал собственными чертежами, сделанными с натуры путем глазомерной съемки.

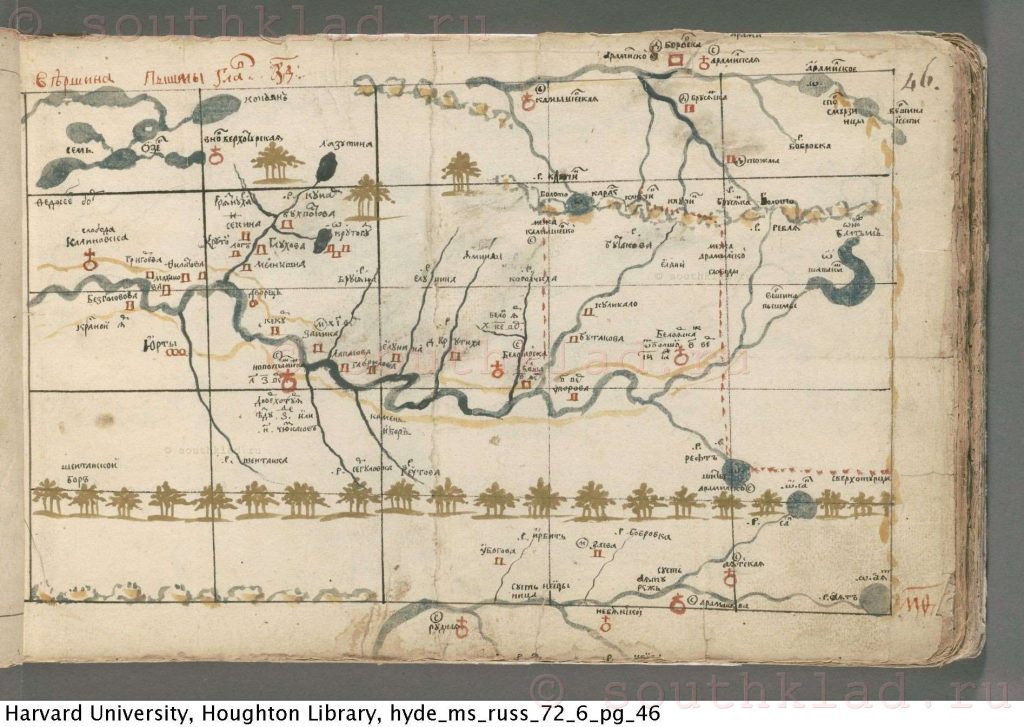

Его первой работой была «Хорографическая книга Сибири»[9]. Оригинал «Хорографической книги» был обнаружен в архиве древних актов России в начале XX века. В 1918 г он был выкраден историком Л. С. Багровым, с 1956 г. и по настоящее время хранится в Гутоновской библиотеке Гарвардского университета.

В 2011 г книга была отсканирована и издана в Росии тиражом 600 экз. Российское издание отличается от подлинника тем, что в него не включены попорченные листы. Оба варианта можно найти в Интернете.

Считается, что работа над книгой велась С.Ремезовым и его командой с 1697 по 1711 г. Некоторые исследователи утверждают, что картографическое описание было начато с бассейна реки Исети.

С этим, видимо, надо согласиться, прибавив, что и описание долины Пышмы проводилось в начальный период исследования. И вот почему: следующая работа Ремезова это «Чертежная книга Сибири», датируемая более «узко» — 1699-1701 гг.

Сравнивая чертежи верховий Пышмы, приведенные в этих двух альбомах, видим, что существенные ошибки «Хорографической книги» в «Чертежной книге» отсутствуют, т.е. к ее завершению данные «Хорографической книги» были уже переработаны и исправлены.

Таким образом, можно смело датировать чертеж пышминских поселений из «Хорографической книги Сибири» 1697-98 гг, никак не позже.

Теперь о составе слобод, как они отражены на хорографическом чертеже. Начнем с пышминских поселений Невьянского Богоявленского монастыря.

Невьянский Спасо-Богоявленский монастырь царским указом получил право владеть землями по реке Пышме в 1658 г. Этот год можно считать годом начала освоения земель Сухоложья (в сегодняшнем понимании этого топонима). Не вызывает сомнения, что монастырь сразу же по получению разрешения произвел (как минимум) действия по обособлению и закреплению на местности полученных земель. Присутствие населения и строений на монастырской заимке зафиксировано документами 1662 г (об их разорении кочевниками). Даты и факты, указанные здесь, многократно подтверждаются опубликованными архивными документами, в том числе приведенными книгой сухоложского журналиста А.А.Афанасьева «Сухоложье. Неизвестные страницы»: Сухой Лог, 2004.

В «Хорографии»[10] Ремезова мы видим по левому берегу Кунары деревни Мелнишна, Глухова. По правому берегу Пышмы, ближе к устью Кунары, поселения Дворец и Кекур. Под громким названием Дворец существовал двор монастыря, где была сосредоточена инфраструктура заимки: дома посельского старца и наёмных работников, амбары для зерна, собираемого в качестве оброка и др.

Деревни Мельнишна, Глухова и Кекур будут показаны в переписи 1704 г. Но в «Хорографической книге» их первое документальное появление, которое мы отнесли к 1697-98 гг.

Заметим, что мы рассматриваем на чертеже деревни монастыря в известных нам границах, тех, которые сообщил старец Невьянского монастыря в 1679 г переписчикам.

Деревни на чертеже по правому берегу Кунары (Секина, Крутой лог), а также деревни Филатова и Маханова относились к Калиновской слободе. Из них сегодня в составе Сухоложского муниципалитета села Филатова и Маханова.

Деревня Филатова, как уже сказано, отметилась еще в переписи Поскочина (1682 г). А д. Маханова показана впервые.

У речки, именуемой Шейтанка, показаны юрты. Видимо, сегодня речка называется Исток (впадает в Пышму у с. Маханова). Часть припышминских угодий была закреплена за тюменскими татарами. Возможно, их поселение на р. Шейтанке было сезонным.

Переходим к Новопышминской слободе. Ее столица показана на левом берегу Пышмы, левее устья реки Сергуловки. Некоторые источники до сих пор утверждают, что Новопышминское село образовано в правобережье Пышмы. Нет, в правобережье село перекочевало во второй половине 18-го века.

В «Хорографической книге» указывались некоторые подробности местоположения слобод. Так и с Новопышминской. На старо-славянском указано, что «ходу 7 верст». Подразумевается, что это расстояние до лежащей ниже по реке слободы – Калиновской. Версты были 1000 саженными, т.е. ок. 2 км. Значит «7 верст» это ок.14 км. Так, примерно, и есть.

Другая надпись сообщает о расстоянии до Верхотурья. «До Верхотурья езду 7 днищ или 50 чюмкасов». Чюмкас – зырянская мера длины, которая приблизительно была равна 5 км.[11] До Верхотурья, на самом деле, 250 км по прямой. Если исходить из этого, чюмкас действительно равен 5 км.

Смотрим, какие еще поселения на территории слободы. Границы ее мы представляем примерно, так как межевание новопышминское осуществлялось при межевании смежных слобод. Своего отвода у Новопышминской не было.

Вот некая деревня Лапасова левее русла р. Брусянки, на правом степном берегу Пышмы. Ряпасова! Это первое документальное упоминание древнего поселения, позже носившего названия Темная и Светлое. Напомню датировку: 1697-98 гг.

Рядом с озером Куртугуз ( на чертеже оно названо Крутогуз) три деревни без имени. Что это за деревни – оставим в загадках.

Неожиданность в устье речки Брусянки. Где же одноименная речке деревенька? Так стали именовать оставшееся там поселение после переноса в 1684 г острога новой Пышминской слободы. Деревня Брусянская – крупная деревня в переписях 1705 и 1710 гг.

Правее устья реки Брусянки показана деревня Заимка… Под таким названием появится поселение на Кунаре, между Мельничной и Кашино, но позднее. Причем, у ремезовской Заимки стоит знак «м» в кружочке, что означает принадлежность земель монастырю (или митрополиту?). Но после ликвидации здесь митрополичьей слободы в 1679 г эти земли отошли государству (Верхотурью). Или Тобольск с этим не смирился и продолжал маркировать земли митрополичьими?

На самом деле там д. Брусянка, позже названная Знаменским погостом. Ходу до этого поселения, написано, 10 верст. Версты, напомню, были еще 1000 саженные, т.е. одна верста около 2 км. Получается, 20 км ходу от Новопышминского. Так оно и есть.

Это, скорее всего, ошибка картографов. И не единственная. Нарушены пропорции (про масштаб даже не говорим). Между устьями рек Сергуловка и Кунара всего-то 2 км. На карте Ремезова этот участок раз в 5 больше, чем от Сергуловки до Брусянки (17 км реальное расстояние).

Возьмем реку Рефт, левый приток Пышмы. В Хорографической книге ее устье показано выше деревни Ряпасово («Лапасова»). Но притоков нет, да и с размером, равным «коротышке» Сергуловке, мы согласиться не можем, даже учитывая условность картографии того времени.

Название реки – Реутова. Это нормально. В 1670 г реку именовали Ревут, в 1679 г – Ревутинка. Этимология от старо-русского слова «ревут», означающего некий ревущий объект.Подробнее в моей книге «Реки нашего края»[12].

Вероятно, бригада Ремезова сама эту территорию не обследовала, а опиралась на показания местных жителей. С 1674 по 1680 гг в устье реки Брусянки находилась слобода Тобольского митрополичьего дома. Архиерейские крестьяне съехали оттуда только в 1683-84 гг и переселились в Воскресенскую слободу на Миассе. А приказчики и житничные старцы вернулись в Тобольск. Возможно, они и дали бригаде Ремезова описание пышминских земель, как их запомнили.

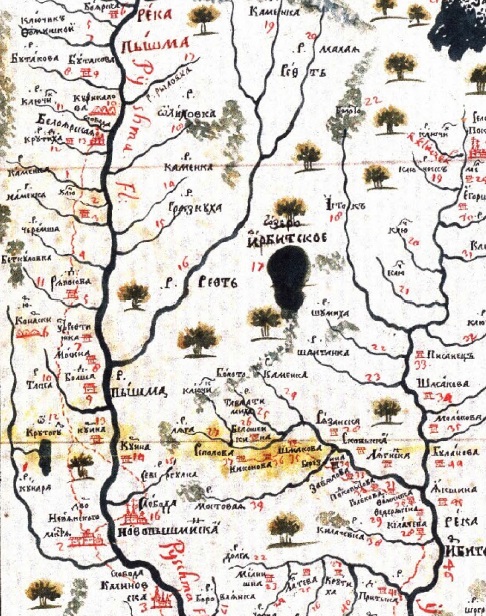

Следующий рукописный альбом это «Чертежная книга Сибири 1701 г, составленная 1699-1700 гг С.У.Ремезовым и его сыновьями».[13] Пышма на чертеже земли Верхотурского города.

Пропорции здесь соблюдены. Похоже, команда Ремезова выезжала на место, а не доверялась всяким старцам. Название некоторых притоков Пышмы исковерканы, вероятно, художник не разобрал скоропись черновиков. Например, речка Шата названа Тапса.

Река, имеющая современное название Рефт, здесь названа Ревть, показан и ее приток Малая Ревть. Смысловое значение (корень «рёв») еще сохраняется.

Деревень Калиновской слободы Махановой и Филатовой на чертеже не показано. Это говорит о том, что не все существовавшие поселения отображены на карте.

Показан Двор Невьянского монастыря. На чертеже «Хорографической книги» было поселение Дворец. Видимо, здесь он назван по-другому. Монастырских деревень на чертеже нет.

Слобода Новопышминская (само центральное поселение) на своем месте, в левобережье Пышмы, левее устья р.Сергуловки.

Новое: выше устья Сергуловки деревня Курина – и на левом берегу Пышмы, и на правом. Это первое появление Курьей на картах местности (1699-1700 гг).

Выше по Пышме, по его правому берегу, от устья р. Шаты к устью р. Беткуловки, поселения Болша (Большая), Мосина, Усть-Ревтинка, Ряпасово.

Деревня Ряпасово (с искаженным названием и неверным местоположением) была на чертеже из «Хорографии».

Местоположение Усть-Ревтинки в ее названии. Сегодня в устье Рефта д. Глядены, но она появилась там как выселок Александровский в конце XIX века. На карте Камышловского уезда 1898 г на этом месте выселок Александровский. То есть, до конца XIX в. существование деревни в устье Рефта документального подтверждения не имеет. Видимо, Усть-Ревтинка исчезла в начале XVIII века.

Насчет деревень Мосина и Большая предполагаем следующее. В переписях 1705 и 1710 гг записана д. Брусянская. Она включала большой массив дворов у бывшего острога (перенесенного в 1684 г в устье Сергуловки). В том числе и дворы на левом берегу р. Брусянки. К 1719 г дворы правее Брусянки стали именовать Знаменским погостом, а левобережная часть осталась с прежним названием (Брусянская).

К сожалению, река Брусянка в «Чертежной книге Сибири» не показана. Но деревни Мосина и Большая расположены на чертеже между устьями рек Шата и Рефт. Расстояние – 8 км. 300 лет назад там было только три поселения: д. Брусянская, Знаменский погост и д. Рогалева. Предполагаем, что тобольские картографы назвали Мосиной деревню на левом берегу р. Брусянки (д. Брусянку), а Большой – поселение правее русла Брусянки (будущий Знаменский погост и с. Знаменское).

Почему деревню звали Мосиной, ведь такой фамилии в слободе не было? Фамилии не было, а отчество Мосиевы (правильно: Моисеевы) было у жителей Брусянки Жигаловых. Вполне их деревенское прозвище могло быть Мосиными. Жигаловы, сыновья Мосины, кстати, проживали в слободе начиная с 1684 г.

Деревня Рогалева тоже может рассматриваться кандидатом на наименование Мосина. Но (по состоянию на 1705 г) Жигаловых (Мосиных) там не проживало.

Также обратим внимание на юрты Конарские, показанные в верховьях реки Кунары, на левом берегу реки. Но река Кунара на чертеже гораздо короче, чем на самом деле и сказать точно, где они находились, невозможно.

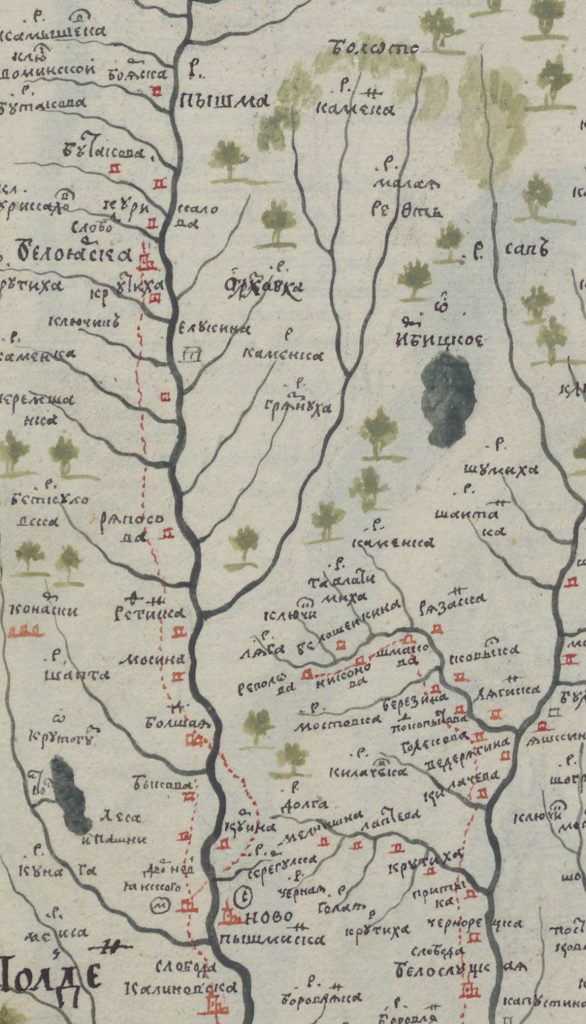

Третьим картографическим источником по Сухоложью будет «Служебная чертежная книга»[14]. Ее создание датируют широко: 1702 — 1730 гг. Но пышминские поселения показаны на чертеже земли Верхотурского города. А с 1703 года Новопышминская слобода в Тобольском уезде. Думаю, мы вправе датировать чертеж Верхотурского города с землями по Пышме 1702-м годом.

На чертеже «Служебной книги» в основном повторяются сведения «Чертежной книги», с некоторыми изменениями. Названия притоков Пышмы уже похожи на современные – Сергулка, Шапта, Беткуловска, Малая Ревть. Озеро: Крутогуз.

Деревни Махнева и Филатова также не показаны. Новопышминская слобода (само Новопышминское) на своем прежнем месте в левобережье. Двор Невьянского монастыря показан, но его деревни скрыты. Деревня Курина обозначена на левом берегу, поселение на противоположной стороне реки без имени.

Между Куриной (Курьями) и устьем Шаты, на правобережье Пышмы, новая деревня, раньше ее Ремезов не показывал: Быкова. Это, определенно, деревня Сухоложская, но под другим названием. Быковы – самая родовитая семья деревни Сухоложской.

1702 год – первое появление деревни Сухоложской (Быковой) на карте Сибири.

Выше по реке повторение ситуации, показанной в «Чертежной книге»: деревни Болшая (Большая), Мосина, Рефтинска («ф» через «фиту»), Ряпасово.

Об этих поселениях говорилось выше. Можно добавить, что деревня Большая на чертеже обозначена не одним простым квадратиком, но и значком, который (видимо) отображает недостроенную церковь. Это еще одно доказательство идентичности деревни Большой и деревни Брусянской (в будущем – Знаменского погоста).

Конарские юрты отображены и на этом чертеже, по речке Кунаре выше озера Куртугуз (связанного с Кунарой истоком).

Результаты исследования:

1.Чертежи Ремезова дают общее представление о заселении территории Сухоложья в конце XVII- нач. XVIII вв.

2. Не все существовавшие поселения отображены на чертежах. Не показаны деревни Шата и Ирбитские вершины, хотя они зафиксированы переписью 1705 г (в них уже по 11 дворов).

3. Деревня Мельничная (ныне существующая), деревня Ряпасово (ныне с. Светлое), деревня Маханово (сегодня село) появились на карте в 1697-98 гг. Очевидно, это первое их упоминание в документах.

4.Деревня Курина (сегодня село Курьи) показано на чертеже, датируемом 1699-1700 гг. Ранее этого срока упоминаний данной деревни не найдено.

5. Деревня Брусянская (позднее – Знаменский погост) на чертежах присутствует под другим названием – Большая.

6. Деревня Сухоложская (сегодня г. Сухой Лог) на чертеже 1702 г присутствует под названием Быкова.

7.На месте нынешней деревни Глядены на чертежах 1699-1700 и 1702 гг показана деревня Усть-Ревтинка (Рефтинская).

8.Не идентифицирована деревня Мосина, показанная на чертежах 1699-1700 и 1702 гг. Предположительно, это деревня Брусяна (сегодняшнее название).

[1] РГАДА. Ф.214. Оп.5. Д.261. Лл.1483 об. 1485 об.Переписная книга Тобольского уезда переписи Льва Поскочина 189 (1680/81), 190 (1681/82) и 191 (1682/83) гг.

[2] Там же,л.1492

[3]РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.697.Лл. 252-256 об. Переписная книга Верхотурского уезда 1680 года.

Составлена Львом Мироновичем Поскочиным.

[4] РГАДА Ф.214.Оп.1.Д.487.Лл.199-212

[5] РГАДА Ф.1267.Оп.1.Д.654.Лл. 51-82 об.

[6] РГАДА Ф.214.Оп.5.Д.735.Лл.71 об.-78

[7] Обоснование в статье Сухарев Ю.М. Когда же основано село Знаменское? | Сайт Юрия Сухарева https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-когда-же-основано-село-знам/

[8] Обоснование в статье Сухарев Ю.М. К истории Новопышминской слободы (местоположение, хронология) | Сайт Юрия Сухарева https://sukharev-y.ru/сухарев-ю-м-к-истории-новопышминской-с/

[9] Хорография- (греч., от chora — страна, и grapho — описываю). Описание какой-либо местности, страны.

[10] Хорографическая чертежная книга Сибири С. У. Ремезова (1697-1711) / Фонд «Возрождение Тобольска». — Тобольск : Фонд «Возрождение Тобольска», 2011 .Л.46

[11] Наиболее распространенной мерой протяженности расстояния был чомкост, названный И.И. Лепёхиным «зырянской милей». Этот термин в русских источниках получил различные названия: чемкос, чумкас, чункас. Чомкост служил измерением относительного расстояния от одной лесной избушки до другой (чом – лесная избушка, амбар; кост промежуток) и равнялся 5-8 км. в зависимости от трудности прохождения пути. Источник: Грибова Л.С. Пространственные и другие категории в народных знаниях коми (зырян и пермяков) https://komipermian.livejournal.com/50827.html Дата обращения: 07.10.2025 г

[12] Сухарев Ю.М. Реки нашего края и происхождение их названий: Асбест, 2010

[13] Чертежная книга Сибири: Сост. тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 году : [В 2 т.] / Федер. служба геодезии и картографии России, Рос. гос. б-ка, Обществ. фонд «Возрождение Тобольска»; [Редкол.: А.А. Дражнюк и др.]. — Факс. изд. — Москва : Федер. служба геодезии и картографии России : Рос. гос. б-ка, 2003.Л.6.

[14] Служебная чертежная книга. Семен Ремезов и сыновья : текст рукоп. Российской нац. б-ки (Санкт-Петербург) : комментарии / Елена Дергачева-Скоп, Владимир Алексеев. — Тобольск : Возрождение Тобольска, 2006. Л.48