Сухарев Ю.М. «Химдым» Рефтинского поречья

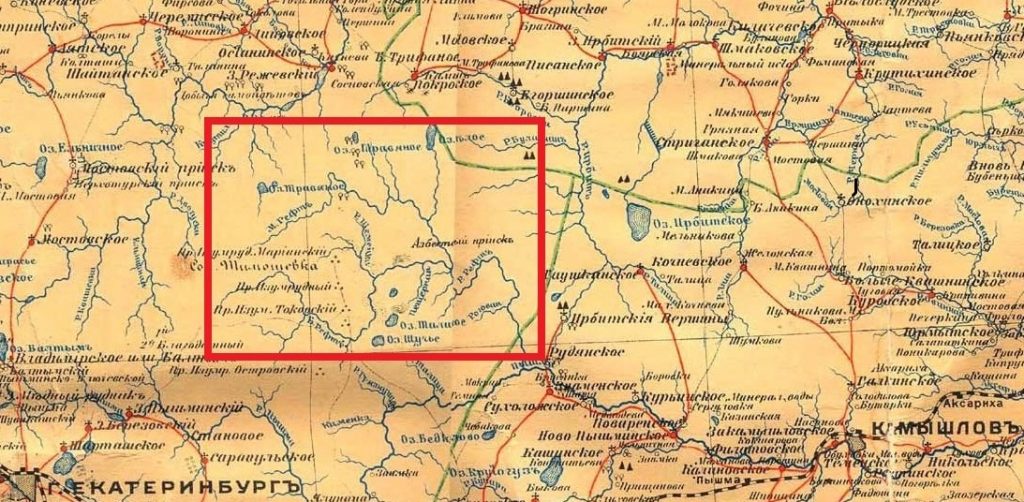

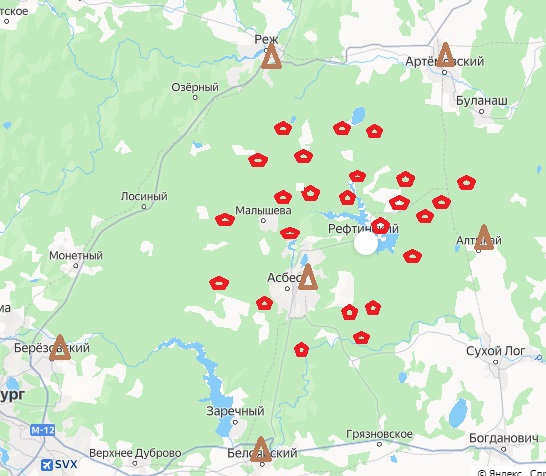

Под Рефтинским поречьем мы понимаем бассейн реки Рефт. Условно территорию поречья можно представить таким образом: с севера и юга она ограничена реками Бобровка и Пышма, а с запада и востока участками железнодорожных линий Екатеринбург-Реж и Богданович-Егоршино. Особенностью Рефтинского поречья является полное отсутствие хлебопашества на его землях. «Лес, бор и дуброва, и болота, и озера, и [от реки Бобровки] до Пышмы реки пустое место по смете на пятдесят верст.

И то место лежит впусте и не владеет им нихто», сообщает нам документ 1659 г[1]. Владельцы позже появились, но хлебопашество – нет, тайга и болота не позволили.

В середине XVIII века большая часть бассейна реки Рефт вошла в состав лесной дачи казенного Каменского чугунолитейного завода. Во второй половине этого века были наделены лесным пространством Режевской металлургический завод. Большая часть его лесной дачи находилась в Рефтинском поречье. Режевской завод был частным и дача ему предоставлялась на праве «посессионном» ( т.е. в аренду).

Екатеринбургские казенные заводы также получили леса в бассейне Рефта – Монетную дачу. Металлургическим заводам лес нужен был для выжига древесного угля, без которого плавление руды в то время не могло осуществляться. Угля требовалось огромное количество. Например, в 1892 г Каменский завод использовал 14 659 коробов угля[2].

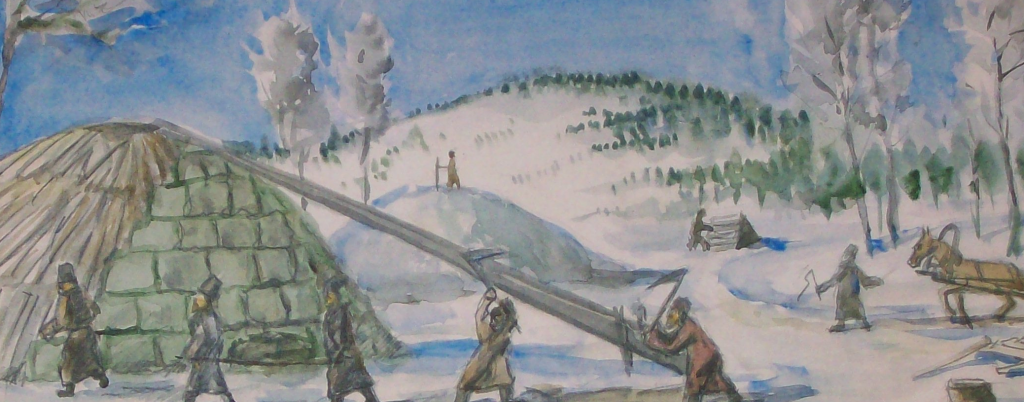

Доставляли уголь санным путем. Между первым санным путем и последним 5 месяцев, т.е. примерно 150 дней. Значит, в среднем с куреней на завод доставлялось около 100 коробов угля – 100 конских повозок в день.

Представим картину прошлого. Заснеженные просторы Зауралья. Среди белого безмолвия – чёрные от угольной пыли лошади, чёрные короба, чёрные возницы. Нескончаемая череда. Унылый, стоверстовый конвейер…

Для бесперебойного функционирования чёрного конвейера к даче Каменского завода было приписано 9 волостей государственных крестьян и 7 волостей горнозаводских людей (2 – Камышловского уезда и 5 — Екатеринбургского), всего до 130 000 душ[3].

За первые сто лет жизни Каменский завод перевёл в древесный уголь окружавшие его колки. Более того: «Уже в 1770 г году привозим был уголь за 60 верст (63,96 км); ныне же (в 1801 г. – Ю.С.) возится уголь за 55 верст (58,63 км)»[4]. Речь идёт об угле древесном. Значит, на этом же расстоянии находились лесосеки, в которых приписные к заводу крестьяне рубили лес, и куреня, где ими же выжигался уголь.

В начале XIX века Каменский завод своими лесосеками перешагнул за Пышму и выжигал уголь в Рефтинском поречье. Настолько широко, что встал вопрос о лесовосстановлении. Уже в 1829 г было запланировано засеять сосной «убитые» площади по реке Роговой. Речка Роговая (Роговушка) – правый приток реки Рефт. Всего было засеяно сосной в разные годы здесь 625 десятин[5].

Примерно в этот же период дотянулись до прибрежных земель Рефта Режевской завод и екатеринбургские заводы. На лесосеках оставалось огромное количество пней. Да не редкие ураганы оставляли после себя много выворотней (выскори, как говорят на Урале). Это позволило развиваться такому промыслу, как смолокурение.

Смола использовалась для пропитки корабельных швов, ею же натирали сани, бочки, лыжи, корабельные канаты, бечевки. Она являлась товаром, который можно было продать и заработать копеечку. Крестьяне окрестных деревень и сел занимались этим промыслом. Заготовка осмола (нарубленных в щепу корней и пеньков хвойных деревьев) и смолокурение происходило осенью и зимой, после сбора урожая.

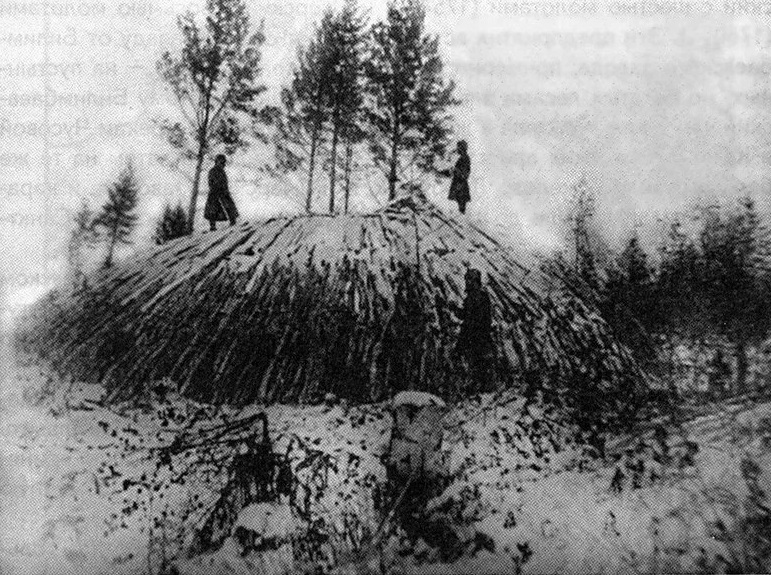

Смолокурение представляет собой сухую перегонку щепы путём её нагревания до температуры 300 °С в условиях отсутствия доступа воздуха. Крестьяне не знали слова «лесохимия», но лесохимическую продукцию, в современном понимании этого термина, вырабатывали 200 лет назад (как минимум), здесь, в поречье Рефта.

Вот тому доказательство. Крестьянин деревни Ерзовки Белоярской волости Максим Степанович Кожевников у речки Токовой (левого притока р. Большой Рефт),1830-м году в пространстве Березовской дистанции Монетной лесной дачи, находясь в составе артели смолокуров, «нашел между корнями вывороченного дерева несколько больших кристаллов и обломков зеленого камня» — изумрудов[6].

В отличии от углежжения того времени, когда требовалось лишь четко соблюдать технологию, смолокурение требовало некоторого специального оборудования. Выгонка смолы производилась в котлах чугунных или выложенных из кирпича. Котел был сопряжен с печью, так, чтобы пламя при топке печи охватывало до трех четвертей его поверхности. В нижней части котла имелось отверстие, куда вставлялась трубка для выпуска смолы. Осмол плотно укладывался в котел, который закрывался крышкой. Крышка эта должна была очень плотно прилегать к котлу. Гонка смолы в котлах продолжалась от 12 до 18 часов в зависимости от времени года. В трубку смола входила в газообразном виде, а сгущалась в жидкость уже в конце длинной трубки. После каждой гонки оставался древесный уголь, который частью уходил на топку печей, частью продавался кузнецам[7]. Если заложить в печь не осмол, а бересту, то на выходе получали деготь.

Этот промысел просуществовал весь XIX век и не прекратился в XX веке. Много смолокурок показано на карте 1930-х гг, но далеко не все. Последние смолокурки исчезли в 1960-е гг. Выгонкой занимались кустари, артели и Химлесхозы (в частности Режиковский химлесхоз).

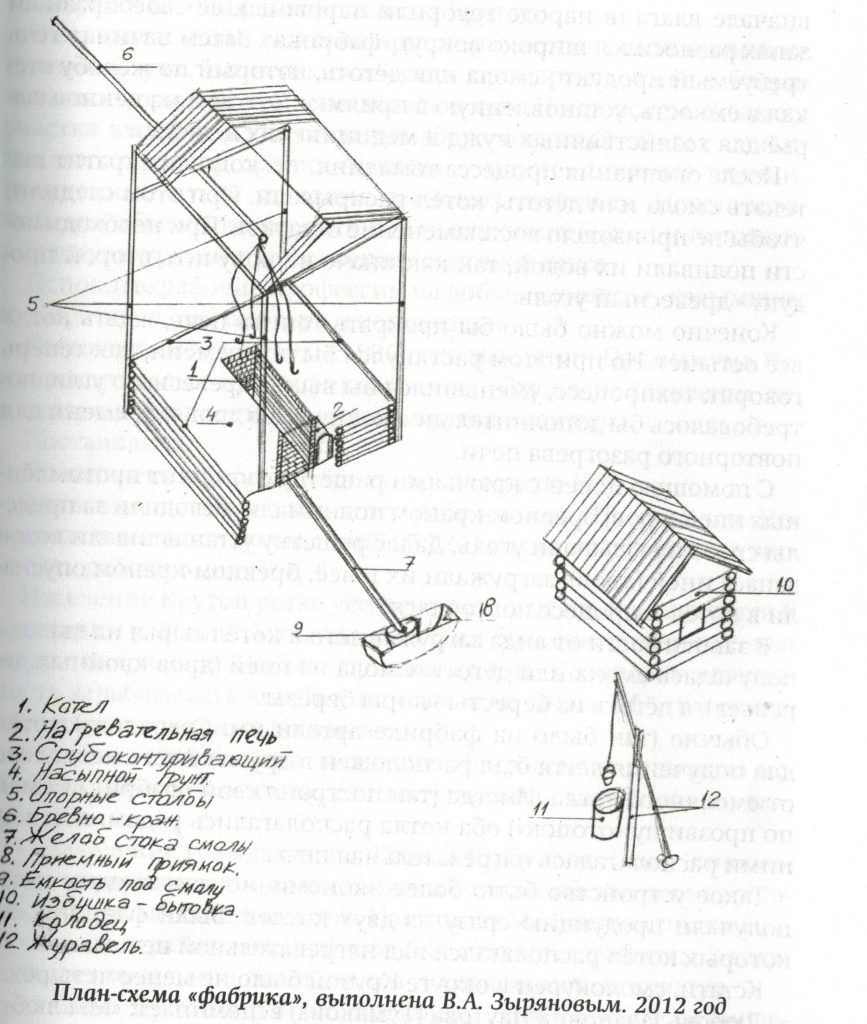

Так вокруг выселка Крутая, что у Белого озера (относился к Покровскому сельсовету Артемовского района), было в 1950-е гг не менее 4-х смолокурен. Одна принадлежала промартели им. Свердлова, а остальные кустарям. Их здесь называли «фабрик», именно в мужском роде («мой фабрик», «пойду на фабрик»).

Фабрик имел особенности устройства. Печь с кирпичным котлом устраивалась в деревянном срубе. Перегородка между котлом и топкой делалась в один кирпич. Свободное пространство сруба засыпалось землей. Над срубом – легкая крыша на 4-х столбах. Щепа укладывалась на железную решетку. Загрузка щепы и выемка отработанного осмола (угля) производилась бревном-краном (наподобие колодезного журавля, но имеющего и горизонтальный ход)[8].

Как правило, рядом со смолокуркой стояла избушка-бытовка. Эти избушки становились приютами дезертиров I Мировой, Гражданской и Великой Отечественной[9].

В 1950-е годы смолокурение перевели на промышленную основу. В тресте «Свердхимлесзаг» организован Егоршинский осмолозаготовительный леспромхоз[10]. Осмол (повторимся) это сосновые пеньки, в которых накапливается большое количество смолы. Заготовляют осмол спустя 10-15 лет после рубки. Самая эффективная заготовка – взрывом. Сверлят отверстие у пенька, закладывают в него взрывчатку и подрывают. При этом сохраняется подростковый лес, который будет загублен, если дергать пеньки тракторами. В народе взрывников-осмолозаготовителей называли «пенькодралами».

В бассейне Рефта такая технология применялась повсеместно. Около 1952 г лесоустроительный план был выполнен в большинстве лесхозов территории. Массированная рубка прекратилась, а пеньки подходящего возраста добывались осмолозаготовителями. До середины 1960-х гг. бригады по сбору осмола базировались в поселках 105-го и 29-го кварталов. Вблизи поселка 29 квартала в карьере, в котором в XIX веке добывали железную руду, был устроен склад взрывчатки.

Заготовленный осмол Егоршинский леспромхоз отправлял на одно из предприятий лесхима для выгонки полезных продуктов (смолы, скипидара).

Выгнанная таким образом смола уступала по своим потребительским свойствам живой смоле – живице. В ней имелись кислоты и масла, которые при смолокурении утрачивались. Не вдаваясь в «химию» вопроса, скажем так: промышленностью XX века живица была востребована, промышленность нуждалась в живице.

Почему то даже в начале 20-х годов XX века бытовало мнение, что русская сосна вследствие низких выходов живицы для подсочки непригодна и ее добыча нерентабельна. Промышленного терпентинного производства (добычи живицы) не было. Хотя опыты по сбору живой смолы производились в России еще до революции, в том числе в Монетной даче[11]. Напомню, что большая часть Монетной дачи находилась в бассейне Рефта.

В 1925 году Президиум ВСНХ принял решение об организации в стране терпентинной промышленности. В том же году был образован трест «Русская смола», вскоре переименованный в государственный трест «Лесохим», подчиненный Всехимпрому ВСНХ СССР.

В 1926 году трест приступил к организации подсочки, организовав, в том числе, Уральское районное управление. В границах нынешней Свердловской области было

13 производственных участков. Из их числа выделим Березовский, Грязновский и Алтынайский, которые, определенно были нацелены на работу в Рефтинском поречье. Скажем, Грязновское лесничество с давних времен отвечало за леса Каменской дачи севернее Пышмы. Естественно, и Грязновский участок Уральского Лесохима ориентировался на эти лесные площади. Алтынайский участок занялся подсочкой лесов в восточной части Рефтинского поречья, а Березовский – лесами бывшей Березовской дачи (она была выделена в XIX веке из Монетной).

Дело было новым. В «Перспективном плане развития терпентинного производства на промыслах гостреста «Лесохим» по Уральской области на пятилетие 1929—1933 года говорилось: «Дело терпентинных промыслов пока еще не пустило глубоких корней в народные массы, оно вынуждено идти по линии наименьшего сопротивления, закрепляясь по преимуществу на местах наибольшего благоприятствования. Таковыми являются лесные площади, тяготеющие к линии железных дорог и населенным пунктам. Населенные пункты являются жизненными источниками, откуда черпается рабочая сила. Вопрос о рабочей силе является основным. Лежащие в его основе трудности заключаются в слабой популяризации терпентинного дела, а вернее, в полной неизвестности его среди населения. Трудности эти могут быть изжиты по мере расширения площади работ»[12].

Технология российской подсочки также только формировалась. Сначала применяли американскую: топором-скобелем дереву наносились широкие раны, у комеля вырубался карман для сбора смолы. Эта технология требовала усилий и излишне ранило дерево. Постепенно вместо скобеля стал применяться хак (крючок) — металлический

крючкообразный нож, а смола собиралась в воронки. «Американский» способ с восходящим направлением надреза заменили «немецким» — нисходящим[13].

Помимо Уральской конторы Лесохима на Урале к концу 20-х годов подсочкой занимались трест «Уралмет», промысловая кооперация и самозаготовители. При этом «Лесохим» обеспечивал 70 % сбора живицы. В 1928 г всего по области собрано 2125 тонн смолы.

Для переработки смолы в 1927/28 гг были построены два канифольно-терпентинных завода: в Талице и п.Белоярском. Белоярский завод просуществовал до самой перестройки и являлся своеобразным центром для химлесхозов окрестных районов, в большинстве своем работавших в поречье Рефта. Сюда они не только сдавали смолу, но и получали здесь инструмент: в конце 1930-х гг завод начал специализироваться на выпуске подсочного инструмента, было освоено производство хаков четырех видов и запасных частей к ним, стамесок, стугов, металлических бочек[14].

В начале 1938 года была проведена еще одна реорганизация лесохимической промышленности Урала: была образована Свердловская производственная контора с подчинением тресту «Химлессырье» Главлесхима Наркомлеса СССР. Производственные участки были преобразованы в химлеспромхозы, их было 15. В зависимости от объемов работ химлеспромхозы в своем составе имели от 2 до 7 производственных и от 7 до 30 мастерских участков. Из химлеспромхозов , которые в 1940 году занимались подсочкой, выделим Егоршинский (Красногвардейский), Березовский, Режевской, Асбестовский и Алтынайский. Они расположены ровнехонько по периметру поречья Рефта с Асбестовским в центре.

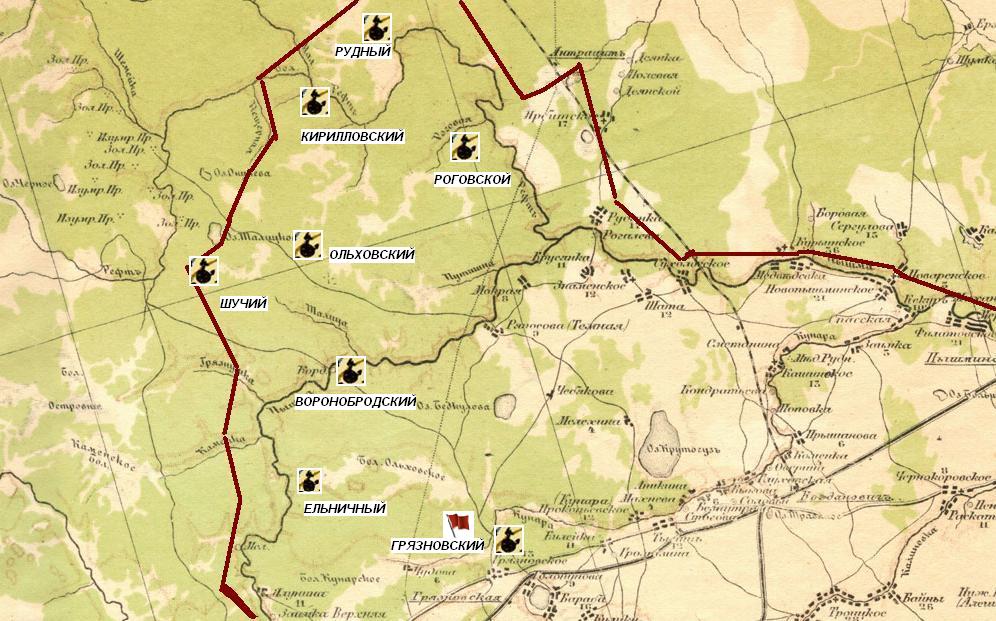

С середины 1930-х гг участки химлеспромхозов стали обосновываться непосредственно в лесах. Часто бараки «химдыма» ставились у старых кордонов, известных с XIX века. Алтынайский химлеспромхоз крупный участок основал у Роговского кордона на речке Роговой (правом притоке Рефта), поставив два жилых барака и контору (в одном здании с клубом). В 1940 г сюда переехала семья Матрениных.

Про бараки: «Два высоких барака, с высокими-высокими крыльцами с одной стороны, а с другой, наоборот, очень низкими, почти в землю упирались. Потому что находились они на крутом берегу. Ну, наверное, комнат 8-10-12 было с одной стороны и с другой. Со стороны низких крыльцов Роговского были огороды. Конюшни, огороды… Там коров выгоняли… Но за ним начинался шикарный сосновый бор»[15].

К Алтынайскому химлеспромхозу относился и участок подсочников на Кирилловском кордоне (в устье речки Кирилловки, правого притока Рефта). Здесь же с довоенного времени базировались лесозаготовители (от Асбестовского леспромхоза), был и лесосплавной участок.

Судя по всему, в довоенное время появились и лесхимовские поселения Алтынайского подчинения в 233 квартале (в левобережье Пышмы, выше с. Светлого) и в 24 квартале (в левобережье Рефта, чуть ниже нынешнего Рефтинского кладбища). Поселок 233 кв. в народе именовался «Химдым».

Участки Асбесовского химлеспромхоза Осиновка и Марковка организованы у старых изб, построенных неизвестно когда и для каких целей.

Осиновский, поселок. Находился по правому берегу реки Осиновка (левого притока реки Малый Рефт), вблизи устья речки Источной. На карте 1930-х гг поселок не показан, но судя по косвенным данным, он возник не позже 1930-х гг. Поселок Осиновка распложен в красивом месте, на береговом склоне, вокруг большой сосновый лес. Здесь жили лесозаготовители и вздымщики. Поселок по меркам лесных поселений был крупный. Здесь было несколько бараков, и жилые дома. Дизельная электростанция (это уже конец советского периода). Имелась своя насосная с водонапорной башней. Был магазин с хорошим ассортиментом продовольственных товаров. В 60-е гг, по свидетельству очевидца, в поселке было 3-4 дома.

Марковка, поселок (участок). Находился на берегу реки Марковки, правого притока р. Малый Рефт, на С-В от Ильинского кордона ок. 5 км. Основан в 1930-е гг. На карте 1930-х гг показан на правом берегу одноименной речки, располагался сначала в 500 м на юг от квартальной, идущей от посёлка 29 кв. на восток. В конце 40-х был перенесён непосредственно на речку Марковка. Первый раз он был учтен справочником «Свердловская область. Административно-территориальное деление на 1 июля 1956 года». Именовался Марковка-участок и относился к Изумрудскому поссовету (в 27 км от него). В 1967 г назван поселком и отнесен к Малышевскому поссовету. В 50-е годы ХХ века, в поселке было несколько жилых домов из бруса, хозяйственные постройки, магазин, пекарня. Население работало на заготовке сосновой смолы живицы.

Еще один поселок, работавший на Асбестовский химлеспромхоз – Коммунальный. Находился на правом берегу р. Малый Рефт, ниже Малорефтинского (Известкового) кордона ок. 4 км. ИменовалсяКоммунальный стан, лесоучасток Коммунальный. Население занималось куренным делом (до 50-х годов ХХ века), подсочкой смолы и др. лесными работами. В поселке было несколько бараков, дом лесника, магазин. После войны имелась дизельная электростанция.

Вблизи Малорефтинского (Песковского) кордона был построен в 1940-м году поселок Рефты (в верхнем течении Малого Рефта). Туда заселили сосланных с Западной Украины и Белоруссии поляков (160 человек, по сост. на 1942 г). Они добывали смолу для Режевского химлеспромхоза. Надо сказать, что география этого предприятия далеко выходила за рамки Рефтинского поречья. Были еще участки Останинский, Фирсовский, Аятский…

«Русские» лесные участки «Химдыма[16]» формировались, в основном, из вчерашних крестьян, не пожелавших работать в колхозах (либо бежавших из сел под угрозой раскулачивания).

Березовский химлеспромхоз в довоенное время (предположительно) имел в бассейне реки Рефт участок под названием Лесоучасток № 7. Поселок этого участка находился в 5 км от Островного кордона Асбестовского лесхоза на запад по дороге на п. Клюквенный, севернее болота Сонное. На карте 1932 г здесь показана смолокурка. По информации В.Н.Рубцова поселение именовалось также посёлок Химлесхоза («Монетка»).

Егоршинский (Красногвардейский) химлеспромхоз в 1930-е гг, видимо, работал на территориях ближних к п. Красногвардейскому, т.е. в бассейне реки Ирбит, тоже лесистому. Но в Рефтинском поречье обосновалась промартель им. Свердлова, занимавшаяся подсочкой. В середине 1930-х гг производственный участок этой артели разместился на выселке Крутая. Контора артели находилась в селе Покровском. Покровский сельсовет в 1939 г предоставил артели участок земли (2 га) на выселке для ее нужд[17]. Здесь костяк трудового коллектива составили жители Крутой.

За 1940 год по Свердловской области было добыто 10800 т. живицы. Наверное, не меньше трети от этого объема было собрано в Рефтинском поречье. Только Асбестовский химлеспромхоз добыл 1250 т. живицы.

Таким образом, к началу войны в Рефтинском поречье сформировалась инфраструктура добычи живицы. На каждом из участков были бондарки (для изготовления бочек), конюшни для лошадей и т.д. Не забывали и о социальной стороне. На Роговском участке были: пекарня, клуб, магазин, баня, начальная школа, детский сад. Хотя численность населения не превышала 100 человек.

Такие же объекты имелись и на «польских» Рефтах (здесь был и врач из числа контингента), и на Кирилловском, и на других более-менее населенных «химдымовских» участках.

С началом войны потребность страны в уральской живице возросла кратно. Территориями, где традиционно проводилась подсочка, были Белоруссия и (как ни странно) Украина. Они очень быстро оказались оккупированными.

Решать поставленные задачи по добыче смолы было крайне трудно. Свердловская производственная лесохимическая контора треста «Химлессырье» констатировала, чтов армию были призваны почти 1000 вздымщиков, 1100 сборщиков, 130 мастеров подсочки. И если добыча 1941 г сохранилась на уровне предыдущего довоенного года (за счет хорошей подготовки к сезону), то выполнять план 1942 г было не кем.

К началу сезона 1942 г смогли собрать 53 % рабочих на вздымку (из них 75 % женщины) и 70 % сборщиков (в их числе 45 % подростки)[18].

Вот история Нины Матрениной из п. Роговского, работавшей в Алтынайском Химлеспромхозе с 12 летнего возраста. Её отца, работавшего на подсочке, призвали в армию в июле 1941 г. С августа 1941 г семья сведений о нем не имела. Воинский учет числил его пропавшим без вести с ноября 1941 г. Дома у него остались четверо детей.

Руководители Алтынайского химлесхоза, посещая участок, проверяли бытовое положение семей фронтовиков.

В семье Матрениных до сих пор помнят директора по фамилии Червяков, который побывал в их каморке, где кроме матери было четверо детей и лежачая больная родственница. Младшей из девчонок — 2 года, а старшей – 12.

Постоял начальник, посмотрел на пустой стол, посмотрел на измученное лицо матери, в глаза голодных детей[19]… Чем тут помочь? «Пусть старшая ко мне в контору придет, на работу ее возьмем…».

Бежала Нина в Алтынайскую контору и с радостью, и со страхом – никогда не бывала в официальных учреждениях. Зашла робко, в словах путается. Червякова на месте не оказалось. Секретарша допытывается: зачем он тебе? «На работу? Ишо чего… Сказать-то ничё не можешь… На работу…».

Выскочила Нина Матренина из конторы, слезы душат… Ладно, Червяков на встречу. «Что с тобой, чего плачешь?». Та и сказать не может. Сам понял. Секретарше строго: «Оформишь ее сборщицей на Роговской, прямо сейчас…».

Так и стала Нина Матренина сборщицей живицы. Труд этот тяжелый. До войны им были заняты большей частью мужчины, а здесь 12-ти летняя девчонка… С ранней весны до поздней осени – сбор смолы. Подсочка находилась далеко. Смолу нужно было доставить к точке сбора, носили в ведрах на коромыслах.

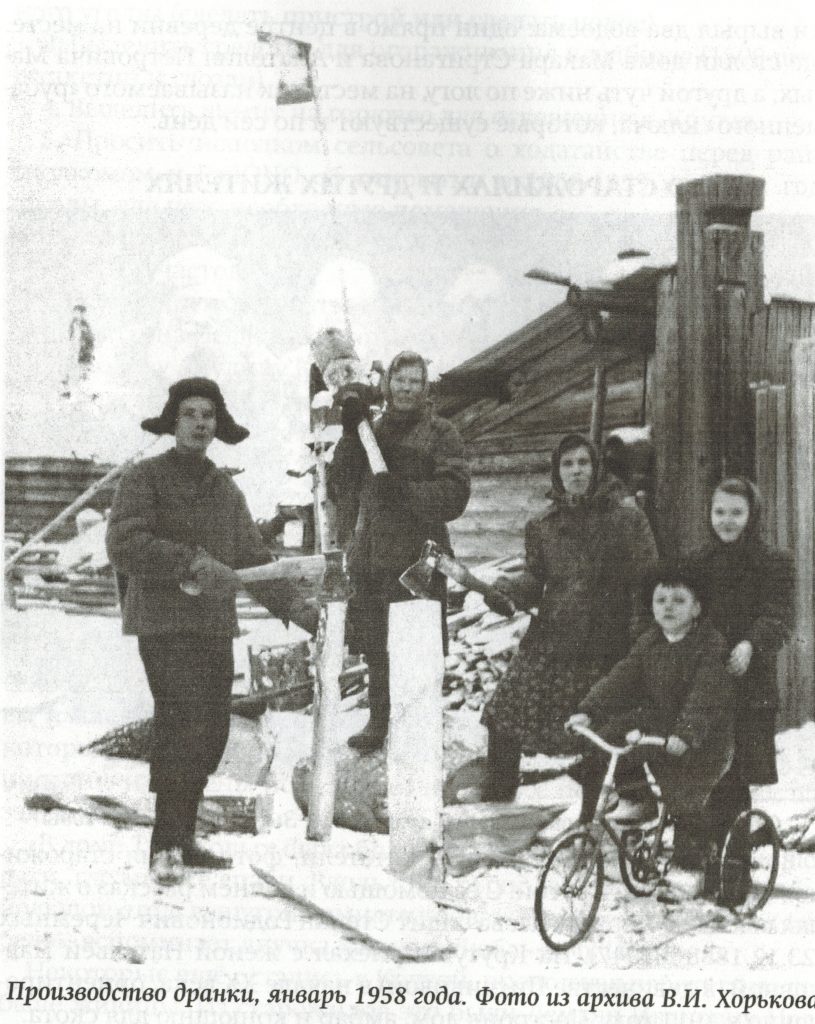

Зимой кололи дранку в бондарке. План перевыполняли. Начальство из Москвы даже проверку направляло, не верилось, что норму можно превысить.

В преклонные годы, когда ее просили вспомнить о жизни на Роговском, Нина Михайловна одно только молвила: «Ой, как мы робили, как робили…»[20].

С началом войны остановились приисковые предприятия поселков Золоторуда и Шамейка. Мужиков призвали в армию, практически всех. Оставшиеся женщины, старики и дети трудились, большей частью, на подсочке. В Золоторуде был создан участок Алтынайского химлеспромхоза, а жители Шамейки работали от участка Асбестовского химлеспромхоза, который располагался в квартале 110 Малышевского лесничества.

Сезон сбора живицы – с апреля по октябрь. В зимний период велась подготовка к предстоящему сезону, часть рабочих была занята на заготовке и вывозке древесины, на выработке ширпотреба. Предприятия изготавливали бочки, топорища, черенки, метлы, дранку, выжигали уголь и вырабатывали деготь.

Во время войны ассортимент расширился. Жительница п. Золоторуда, 1931 г.р. вспоминала, что плели лапти, сдавали их в Алтынай. Она помнила технологию их изготовления, заготовки лыка. Липы в наших краях не много. Кто-то ведь нашел места, где липа растет, научил лыко драть, плести этот обувной суррогат: на Урале лапти были редкостью.

За счет изготовления лаптей (в 1944 году на «химдымовских» предприятиях области их было выпушено 43243 пары) в химлесхозах «в известной степени была разрешена проблема рабочей обуви»[21].

«Веревки вили, делали топорища из заготовок. И тоже сдавали государству. Хлеб получали за 10 км – в Алтынае. Его по карточкам давали – работающим 500 г в день, неработающим – 250 г».[22]

Исследователи сообщают, что укомплектованность Лесхима Свердловской области рабочими кадрами, снабжение материалами, одеждой и обувью, продуктами питания и товарами первой необходимости было крайне слабым. План 1942 года по добыче живицы был выполнен по области лишь на 40%. Все последующие годы войны химлесхозы работали в тяжелых условиях.

В июле и августе 1944 года из-за плохого питания значительная часть рабочих на подсочке оказались больными дистрофией. Добычу живицы поднять не удалось, она осталась на уровне 1942 года[23].

В начале 1943 года Свердловская производственная лесохимическая контора была реорганизована в Свердловский государственный трест лесохимических хозяйств «Свердхимлес» с подчинением Главхимлесхозу Наркомлеса СССР. Химлеспромхозы стали именоваться химлесхозами. В состав треста «Свердхимлес» вошли 16 химлесхозов, в том числе работающие на териитории Рефтинского поречья: Режевской, Асбестовский, Алтынайский и Белоярские инструментальные мастерские. Структура химлесхозов не изменилась — в основу был заложен участок: производственный, мастерский, рабочий[24].

Показатели сбора живицы в Свердловской области вышли на довоенный уровень только к 1950 г (даже несколько превысили его)[25]. В 1965 г они составили уже 26 853 т, в 2,5 раза превысив показатель 1940 г[26].

Поселения «Химдыма» всегда считались временными. Обслуживаемая территория рано или поздно «выдыхалась» и падала рентабельность. По нормам одно дерево должно подсачиваться 3-5 лет. Хотя некоторые поселки просуществовали лет по 30-40, но чаще из-за диверсификации деятельности (переключались на работу в лесхозах или леспромхозах). Поселок Рефты Режевского химлеспромхоза просуществовал только 5 лет. Поляки с 1944 г начали возвращаться на родину. Опустевшие бараки перенесли к западному берегу о. Травяного. В обиходе новый поселок у Травяного продолжали называть Рефты. А на одной из карт 1967 г он назван Рефтинским. В справочнике 1967 г поселок именуется Травяной, подчиненный Костоусовскому поссовету Режевского района, в 20 км от него. Жители поселка занимались сбором живицы.

Еще одно поселение Режевского зимлесхоза. Островной (участок Химлесхоза), поселок. Находился между рекой Источной и болотом Островистым, от озера Белого на Ю-З ок. 3 км. Показан в административном справочнике 1968 г, как относящийся к Режевскому горсовету. Под таким названием присутствует на единственной найденной «союзлесхозовской» карте 1967 г выпуска. В остальных случаях обозначался на картах как лесоучасток Химлесхоза. В перечне избирательных участков 1963 г поселение названо участком Химлесхоза «Белое озеро».В поселке был магазин, пекарня. На южной окраине поселка был организован большой пруд, не был нарушен до средины 80-х годов ХХ века. Вокруг поселка имелись небольшие поля.Поселок существовал (по нашей оценке) в 1950-е – 1970-е годы. Был большим, на две улицы.

В 1950-е гг производственная артель им. Свердлова, работавшая на подсочке смолы на выселке Крутая, влилась в Режевской химлесхоз и продолжала заниматься прежней деятельностью. Химлесхоз купил на выселке 2 дома и построил еще три четырехквартирных. В 1970-е гг, во время упадка Крутой, когда население стало её покидать, добыча живицы все еще продолжалась. Последним мастером крутишинского участка Режевского химлесхоза был Виктор Зайцев[27].

В Асбестовском химлеспромхозе в 1940-50-е гг появляется много рабочих участков. Кроме больших химлесовских поселков (Марковка, Осиновка, Коммунальный) здесь широкая сеть мелких.Вот некоторые данные о них.

Посёлок шестого отделения Химлесхоза. Находился на квартальной, идущей от посёлка Малышева на запад в 5 км. Состоял из четырёх домов.

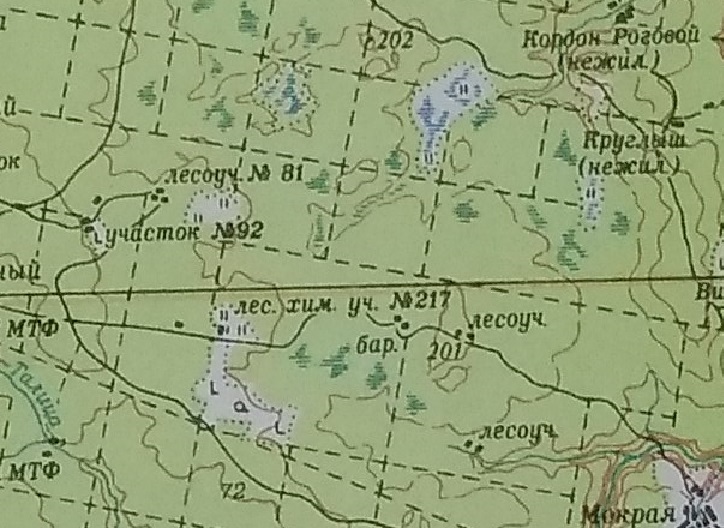

Квартал 217-й, поселок. Находился за Восточными отвалами комбината «Ураласбест», восточнее современной линии ЛЭП 220 кВ Рефт ГРЭС-Травянская. В административном справочнике Свердловской области 1956 года он назван «Квартал 217-й – пос.», отнесен к Светловскому сельсовету Сухоложского района (расстояние от сельсовета 12 км). На карте 1963 г поселок показан как жилой, назван «лес. хим. уч-к № 217». Электроэнергия от «паровика» (локомобиль), в послевоенный период проведено электричество. Был медпункт, в поселке 217 квартала в медпункте работала врач (не фельдшер). Был конный двор и большая стоянка тракторов.

Лесной квартал № 29, поселок. Поселок 29 квартал проявил себя в административном справочнике единственный раз в 1956 г. Относился к Изумрудскому поссовету г. Асбеста (от поссовета в 21 км). В 1950-е -1960-е гг здесь базировалась бригада по сбору осмола.

Лесной квартал № 170, поселок. Показан в административном справочнике 1956 г, как относящийся к Изумрудскому поссовету, в 10 км от поссовета. По сетке 1930-х гг 170-й квартал Монетной дачи находился в верховьях р. Шамейки, левого притока р. Б.Рефт. На карте 1963 г в этом квартале бараки Лесохима.

Лесоучасток № 110, поселок. В Алфавите населенных мест 1956 г присутствует, как относящийся к Асбестовскому горсовету. На карте 1963 г Ю-В Лесозавода Изумрудского поссовета показан п. Лесоучасток. Он находился примерно в 110 квартале.

Поселок 70. Участок Химлесхоза. Находился на берегу реки Полуденка по старой дороге на Реж. Состоял из нескольких домов барачного типа. В конце 60-х его уже не было.

Участок Химлесхоза (у бол. Березовый падун), поселение. Находился на краю болота Берёзовый Падун, ок. 5 км от п. Каменка на С-З. Состоял из одного бревенчатого дома, похожего на кордон. Через болото к нему вела слань. Исчез в 80-е годы.

Развивался и Алтынайский химлесхоз. В военные и послевоенные годы его часто именуют химлесзаводом. Определенно, в Алтынае химлесхоз имел установки по переработке живицы.

В 1950-е гг здесь становится заметна такая категория, как вербованные сезонники. Участок химлесхоза, по воспоминаниям старожилов, был на Рудном кордоне. Рудный, поселок (кордон) находился ниже точки слияния речек Шамейки (вытекала из Шамейского болота) и Рудной (вытекала из Рудного болота), на реке, левом притоке р. Рефт, имеющем сразу 3 названия: Рудная, Шамейка, Полуденная. От нынешнего п. Рефтинского 8 км по прямой на С-В.

Крутишка, поселок. Построен в 1950-е гг, как база по добыче живицы для Алтынайского химлесхоза. Построен на Половинном лугу, на Большой дороге. Мастером участка был Иван Никифорович Фокин (москвич). Под его руководством были построены бараки для вербованных рабочих из Центральной России. Рядом был вековой сосновый лес, дававший хороший сбор живицы[28].

Черемшанка, поселок. Располагался в среднем течении одноименной речки, относящейся к бассейну реки Ирбит, в 2,5 км на С-В от п. Рефт (205 км жд). Здесь находились угольные шахты, эксплуатация которых была прекращена в 1950-м гг. В Черемшанке был организован мастерский участок Химлесхоза, подчиненный Алтынайскому производственному участку. В 1960-е годы они входили в систему Асбестовского химлесхоза.

В 1969 г, по данным книги «Город Сухой Лог и Сухоложский район (ч.7)», где поселок Черемшанка и ст. Рефт представлены вместе, здесь домовладений 49, население 307 человек. В поселке участок Химлесхоза и недействующие угольные копи. Начальная школа (31 чел. учащихся), детский садик (16 детей); фельдшерский пункт. Радиоузел. Красный уголок (зрительный зал на 30 мест). Население обслуживается двумя магазинами: Ирбито-вершинского сельпо и Трансторгпита.

В 1980-е годы Черемшанский участок химлесхоза еще работал. Летом принимали сезонников. Мастером был Устюгов.

В 1952 г был выполнен план лесоустройства по Сухоложскому лесничеству. То есть массированная лесозаготовка закончилась. Соответственно, сократились и объемы подсочки, ведь в первую очередь подсачивались запланированные к вырубке леса. Вероятно, по этой причине Алтынайский химлесхоз был ликвидирован в середине 1950-х гг. Остался Алтынайский производственный участок Асбестовского химлесхоза[29].

Кстати, головная организация свердловских подсочников в 1950-е гг именуется уже трестом «Свердхимлесзаг».

В 1970 г на Алтынайском участке работало 64 вздымщика и 26 сборщиков. Это немного.

Асбестовский и Режевской химлесхозы – достаточно крупные предприятия. По состоянию на 1 января 1966 года численность промперсонала на них составляла соответственно 607 и 1022 человека. Правда, эти предприятия имели уже и большие задания по лесозаготовке.

Среди подразделений Асбестовского ХЛХ с 1963 г числится Режиковский производственный участок, размещавшийся в п. Режик вблизи устья одноименного ручья, правого притока Пышмы. На Режике занимались и выгонкой смолы из осмола.

В феврале 1970 года Асбестовский химлесхоз был принят в состав Асбестовского леспромхозакомбината «Свердлес» на основании приказа Свердловского производственного объединения лесной промышленности от 04.02.1970 года № 20 «О совершенствовании структуры предприятий и сокращении административно-управленческих расходов по управлению»[30].

Такому умалению статуса Асбестовского «химдыма» предшествовало снижение количества мастерских участков. Еще до 1960 г был ликвидирован поселок подсочников в 24 квартале. Участок поселка Рудного к 1962 г был упразднен, но в его бараках селились сезонники. К 1968 г и сам поселок был снесен, он попал в зону золоотвала строящейся Рефтинской ГРЭС.

Мастерский участок в п. Кирилловский просуществовал до 1968 г. В конце своего жизненного пути химлесхоз установил там дизель-генератор и в домах поселян тусклым светом зажглись лампочки. В те же годы к подсочке активно привлекали сезонников. Заработки были хорошие. Обычно в сезон таких временных работников было человек 20-30.

«Асбестовский химлесхоз (он находился в районе ул. Физкультурников) поставлял всё необходимое для работы, в том числе завозили железные бочки, воронки и даже комбинезоны для рабочих, бочки распределяли по делянкам, где шёл сбор. Сборщики вынимали из воронок смолу широким коротким ножом, собирали ее в вёдра и относили к бочкам. По мере наполнения на телегах бочки отвозили в Асбест», вспоминает дочь мастера Кирилловского участка Лидия Фокина (в замужестве Алексеева).

\В 1968 г поселок расселили. Почти все получили квартиры в Рефтинском. Избы, бараки и кордон снесли. Поселок Кирилловский попал в зону затопления Рефтинского водохранилища.

Поселка Роговского строительство электростанции не затронуло. Но участок там тоже закрылся в 1960 е гг. Очевидно, за 30 лет окрестная территория была отработана.

Формально химлесовские поселки Кирилловский, Роговской, Рудный и Крутишка исключены из учетных данных, как прекратившие существование, 11.10.1972 г решением облисполкома №778.

Поселок подсочников Марковка также просуществовал до начала 1970-х гг. В середине 70-х корпуса строений были еще целыми, но уже подвергались разбору. Исключен из учетных данных 30.12.1976

Исходя из известных сведений можно сделать вывод, что крупный химлесовский поселок 217 квартал также окончил существование в 1960-е гг.

Посёлки Коммунальный и Осиновка упразднены в 2001 году. Вероятно, они сохраняли подсочку дольше других, но уже без фанатизма. В 70-е гг часть населения Осиновки работала по договорам с колхозом села Покровского Артемовского района.

В поселке Золоторуда подсочка смолы стала затухать на фоне роста энергогиганта. Население стало перемещаться – большая часть в Рефтинский, кто-то – в Сухой Лог. Постепенно закрывались клуб, школа, магазины. Некоторые из возрастных зарабатывали себе пенсию откормом скота для Рудянского колхоза.

Дольше прочих поставлял живицу Асбестовскому леспромхозу участок в п. Черемшанка. Дислоцирующаяся там бригада занималась подсочкой и в 1980-е гг., до начала 1990-х.

Режевской химлесхоз еще ранее потерял в названии свое «химическое» предназначение. С октябре 1965 года Режевской «Химлесхоз» стал именоваться Режевским леспромхозом с подчинением тресту «Сведхимлес».

Его подразделения в бассейне реки Рефт постепенно прекращали деятельность. К началу 1970-х участок в п. Островной был ликвидирован, а решением облисполкома №778 от 11.10.1972 исключен из учетных данных и сам поселок Островной. 30.12.1976 такая же судьба постигла химлесовский пос. Травяной Костоусовского сельсовета. В 1970-е гг продолжал работать режевской участок на выселке Крутая. 24.07.1984 г решением облисполкома №265 выселок исключен из учетных данных административно-территориального деления области.

На сегодняшний день из поселков подсочников номинально существует поселок 233 квартала Сухоложского ГО. Живицу там не добывают давным-давно, но числится на учете одно жилое строение, в котором кто-то зарегистрирован. Ну и два приисковых поселка (Золоторуда и Шамейка), которые какой-то период имели химлеспромхозовскую специализацию.

Так закончился тридцатилетний период доминирования Лесхима в таежных пространствах Рефтинского поречья. А всего его деятельность присутствовала здесь больше 50 лет.

Подсочники прекращали работу как-то спешно. В своих лесных странствиях мы находили бочки со смолой, стопки неиспользованных воронок. И воронки, оставленные на соснах в местах подсочки, тоже не редкость, особенно в глухих местах. Стоят там уже лет по 60.

В 2017 г летом потерялся в лесу пятилетний мальчик из п. Рефтинского. Поисковые отряды искали его пять дней, уже и надежду потеряли. Один из волонтеров шел по краю Ольховского болота и увидел на старой сосне ржавую воронку. Назначение её он не понимал и подошел поближе. Под сосной лежал обессиленный мальчик Дима.

Так лесхимовское прошлое Рефта помогло спасти маленького рефтинца.

[1] Перепись Верхотурского уезда 1659 г.РГАДА. Ф.1111. Оп.4. Д.40. Л.8 об.

[2] Доменное, литейное и железоделательное производство в 1892 году//Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губернии на 1894 г: Пермь, -Типография наследников П.Ф.Каменского, 1893

[3] Безобразов В.П. Уральское горное хозяйство и вопрос о продаже казенных горных заводов:- С.-Петербург, 1869;

[4] Историческо-географическое описание Пермской губернии сочиненное для Атласа 1800 года. — Пермь : Печатано при Пермском губернском правлении, 1801;

[5] Из рукописи. Харина А. М. «Материалы к истории горнозаводских лесов Урала» Часть IV,Стр.1174 – 1177. Глава 206. Архив Гусева В.А.;

[6] Из донесения Я.Коковина, 1831 г. Цитируется по: Шакинко И.М. Загадки уральского изумруда: Исторические очерки. — Свердловск, Сред.-Урал. кн. изд-во, 1980.

[7] “Уржумская старина”, июль-август 1991 года, № 4, с. 20-21.

[8] Горбунов В.И., Зырянов В.А. «Жила меж лесов деревенька»: Артемовский, 2013 С.16-18

[9] Сведения от ветерана ВОв Флягина А.Т., до мобилизации (1943 г) проживавшего в п. Шпалзавод Белоярского района.

[10] История развития лесной промышленности Среднего Урала / Сост. Маслюков М. Ф. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1997.С.230-231

[11] Там же, С.102

[12] Там же, с.103-104.

[13] Там же, с.104

[14] Там же, с.111

[15] Рассказ Риды Михайловны Матрениной о поселке Роговский, 6 июля 2016 г. Архив Коновалова В.Н.;

[16] В обиходе население называло химлесхозовские участки и их деятельность «Химдым»

[17] Горбунов В.И., Зырянов В.А. «Жила меж лесов деревенька»: Артемовский, 2013 С.19

[18] История развития лесной промышленности Среднего Урала / Сост. Маслюков М. Ф. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1997.С.153

[19] Кстати сказать, младшая из детей, Рида Михайловна, впоследствии стала доктором биологических наук, работает в Сибири

[20] Сухарев Ю. М., Коновалов В. Н. Поселок Роговской / // Возрождение родословных традиций : мат-лы XII науч.-практ. конф. (Рефтинский, 11 февр. 2017 г.). – Рефтинский, 2017. – С. 133-134.

[21] История развития лесной промышленности Среднего Урала / Сост. Маслюков М. Ф. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1997.С.154

[22] Сухарев Ю. М., Шишминцев М. В. Поселок Золоторуда // Возрождение родословных традиций: мат-лы XIV науч.-практ. конф. (Рефтинский, 16 февр. 2019 г.). – Рефтинский, 2019. – С. 171.

[23] История развития лесной промышленности Среднего Урала / Сост. Маслюков М. Ф. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1997.С.153

[24] Там же, с. 154

[25] Там же, с.205

[26] Там же,с.274

[27] Горбунов В.И., Зырянов В.А. «Жила меж лесов деревенька»: Артемовский, 2013 С.28

[28] Горбунов В.И., Зырянов В.А. «Жила меж лесов деревенька»: Артемовский, 2013 С.36

[29] В описи дел постоянного хранения фонда № 23 (Асбестовский химлесхоз) архива г. Асбеста хранятся документы о ходе выполнения плана Алтынайским производственным участком с 1960 по 1965 гг.

[30] Фонд № 23 — Архивный путеводитель https://alertino.com/ru/418197 Дата обращения: 03.05.2025