Белова О.А. Верный имени своему

Алексей – это распространенное имя на Руси, его носили цари, полководцы, патриархи, бояре, дворяне, простые люди. Алексей в переводе с греческого обозначает – « защитник». Какими качествами обладает защитник? Прежде всего он мужественный и выносливый, доброжелательный к людям, спокойный и уравновешенный, к делам, которые делает, относится серьезно. Он надежен и справедлив, стремится к любви и взаимопониманию, заботливый верный и терпеливый супруг и отец. Боюсь, что не хватит слов охарактеризовать того Человека, о котором здесь пойдет рассказ. Впрочем, все по порядку о нем.

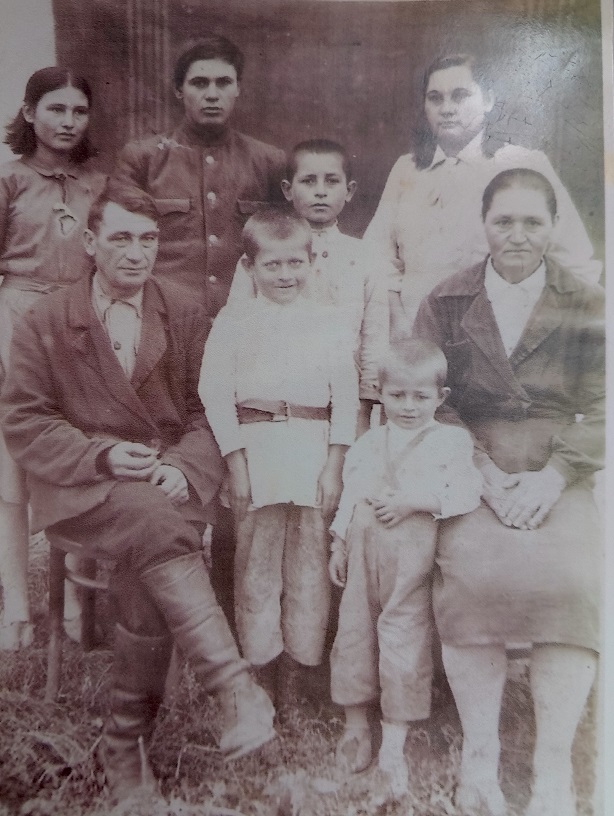

Алексей Данилович Топол (1926- 2006 гг.) родился в Казахстане в селе Кубеновка Кустанайской (ныне Костанайской) области в семье Данилы Спиридоновича (1898 – 1954гг.) и Анны Мироновны (в девичестве Писанко) (1900 – 1977гг.). Он был вторым из семерых детей этих родителей, переселенцев с Украины во времена Столыпинской аграрной реформы, начавшейся в 1906 году. Основными направлениями реформы были: передача надельных земель в собственность крестьян, постепенное упразднение сельской общины (коллективного собственника земель), широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для продажи крестьянским хозяйствам, чтобы ликвидировать черезполосицы. Реформе предшествовало тяжелое положение крестьян в Российской империи после Русско — японской войны 1904 — 1905 годов, окончившейся поражением России. Начались аграрные волнения, совпавшие по времени с другими событиями революции 1905- 1907 годов. В центральных районах Российской империи к 1907 году начался голод и неразбериха с наделами земли в крестьянских хозяйствах. Пахотной земли хватало не на всех, помощь государства в виде субсидий не улучшала положение крестьян. Власть опасалась крестьянских бунтов. Тогда было принято решение провести аграрную реформу. В историю государства она вошла как Столыпинская реформа. В одном из пунктов ее содержалось одобрение на переселение крестьянских семей в Казахстан и Сибирь, где много было пахотной земли, где можно было получить семейный надел, на нем работать и жить сытно.(1)

1907 год. Все лето семьи Топол и Писанко добирались из Украины до Казахстана. Ехали на лошадях да на коровах. Обосновались в Кустанайской (Костанайской) области, где именно в каком населенном пункте сейчас уже невозможно определить. Свершилась Великая Октябрьская революция 1917 года. И вот уже выросли дети в семьях первых переселенцев. Стали создавать свои семьи. Данил Спиридонович Топол женился на Анне Мироновне Писанко. Молодая семья Топол стала жить в селе Кубеновка Камышинского (Камыстинского) района (30 км от Оренбурга).

Село названо в честь казахского бая из рода Жагалбайлы (КОБЕН). Когда- то в казахской степи все земли были распределены, они не пустовали. Казахи пасли здесь свой скот. Но по договору с правительством царской России уступили свою территорию переселенцам. Согласно переписи населения 1919года в селе проживало 271 человек- 147 мужчин и 124 женщины. Это были выходцы из Малороссии и Самарской губернии.(2)

1920-е годы. В семье Топол появляются дети. Второй ребенок и первый из пяти сыновей был назван Алексеем. Он родился 18.01. 1926 года. У него было четыре брата : Иван, Григорий, Владимир, Василий и две сестры Варвара и Лидия. Семь детей воспитали Данил Спиридонович и Анна Мироновна. Не просто воспитали, а выучили. Сначала их дети посещали казахскую школу в Кубеновке. Подрастая переходили учиться в русскую школу в районном центре Камышное ( Камысты). История этого села начинается с 1903 года. Сюда к берегам пресноводного и заросшего камышом озера (отсюда и название Камышное) Досайкоп стали прибывать переселенцы. Они строили землянки и небольшие дома с соломенными крышами. Начиналась жизнь маленького затерянного в бескрайней степи села. Умению жить в степи переселенцы учились у казахов, которые милосердно относились к страдальцам, — ведь у них не было элементарного: посуды, одежды, постельных принадлежностей, хозяйственной утвари и орудий для земледелия. Постепенно жизнь налаживалась, люди занимались земледелием и скотоводством. В 1930 году здесь открыли школу (65 учеников), библиотеку – читальню, начался показ кинофильмов с помощью передвижной кинобудки. В Великую Отечественную войну много камышинцев ушло на фронт. Старики, женщины и дети остались работать для фронта, для победы. В 1954 году началось освоение целинных земель. Село заметно преобразилось, появились новые дома, магазины, клуб, небольшая больница и телефон. 23 июня 1997 года село Камышное было переименовано в Камысты (казах.). Численность населения составляла 4717 человек.(3)

Алексей Данилович Топол к 1940-му году окончил в Камышном семилетку. Семья жила в доме из кизяка с земляным полом. Печь с лежанкой топили все тем же кизяком. Электричество отсутствовало до 1960-ых годов. Семья трудилась в поле, выращивала скотину. Труд крестьянский был очень тяжелым, но благодаря тому, что главным в семейных отношениях было взаимопонимание, уважение, поддержка близких, то все трудности преодолевались.

1941 год. С началом Великой Отечественной глава семьи Данил Спиридонович был призван на трудовой фронт. Старший из сыновей пятнадцатилетний Алексей пошел работать учетчиком и бригадиром в летнее и осеннее время, зимой возил сено на волах на ферму. Принял от отца его обязанности по содержанию семьи.

Ноябрь 1943 года. Накануне совершеннолетия молодой человек получил направление от военкомата в Магнитогорское авиационное училище. Но поступить не смог. Не прошел медицинскую комиссию.

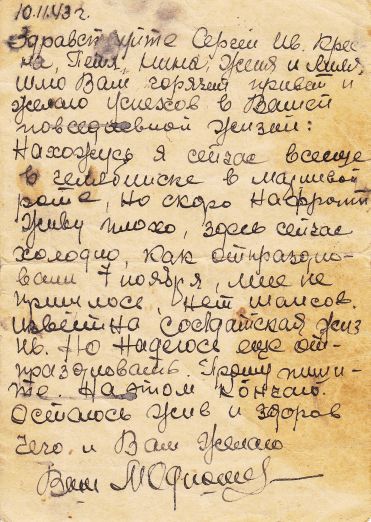

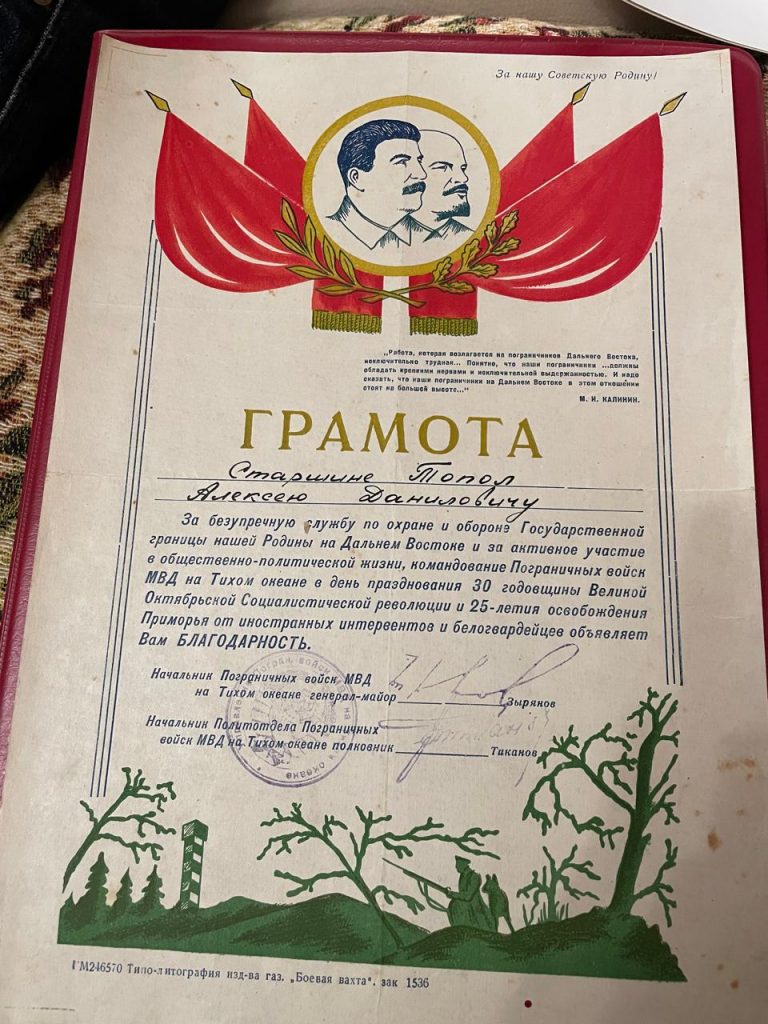

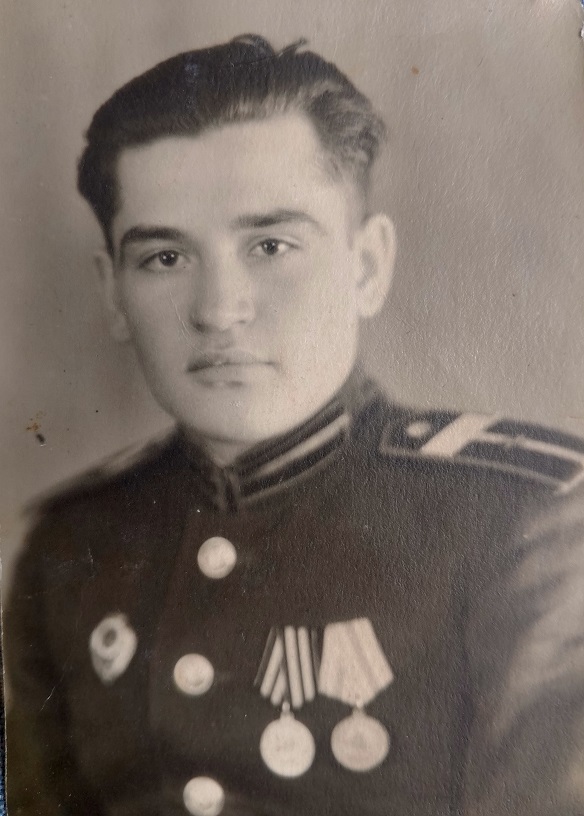

Январь 1944года. Вместе с повесткой о призыве на фронт Алексею Топол выдали направление на военную подготовку в город Чебаркуль Челябинской области. Здесь он принял воинскую присягу и вместе с другими сослуживцами, сев в эшелон, отправился на фронт. На одной из станций произошло расформирование. Одну группу направили на запад, другую – на восток. Алексею выпала дорога на Дальний Восток. Прибыл он в Приморский край, стал служить в городе Иман в пограничном отряде. Прошел обучение в школе связистов по специальности радиотелеграфист радиостанций большой и средней мощности. Вскоре ему присвоили звание старший сержант 57-го отдельного батальона связи пограничных войск НКВД на Тихом океане. Служил личным радистом начальника пограничных войск НКВД-МВД-МГБ СССР генерал — майора (генерал- полковника) Павла Ивановича Зырянова.

В августе 1945 года началась Маньчжурская стратегическая операция советско – японской войны, в которой принимали участие и пограничные войска в составе 1-го Дальневосточного фронта. Пограничникам ставились задачи на захват территории, занятой в Приморье Квантунской армией. «Передовые отряды, воспользовавшись ночной темнотой и проливным грозовым дождем, в час ночи 9 августа атаковали укрепленные районы японцев, расположенные вдоль границы. Действия этих отрядов были столь стремительны, что враг не успел оказать организованного сопротивления. Советские войска быстро овладели передовыми позициями противника, нарушили систему его обороны и создали благоприятные условия для действия главных сил». (4) Артиллерийская подготовка не потребовалась.

Манчьжурская операция (август- сентябрь 1945 года).В ней принимало участие 1,7 млн. человек, 11 общевойсковых армий, две оперативные группы, одна танковая армия, три воздушных армии, три армии ПВО, четыре отдельных авиаполка, силы Тихоокеанского флота, Амурская речная флотилия, пограничные отряды НКВД. Было образовано три фронта: Забайкальский, 1-ый и 2-ой Дальневосточные. 1-ый Дальневосточный фронт. Командующий К. А. Мерецков. 1-я Краснознаменная, 5-я, 25-я, 35-я общевойсковые армии, Чугуевская оперативная группа, 10-ый механизированный корпус, 9-я воздушная армия и армия ПВО. « За передовыми отрядами перешли в наступление главные силы фронта. В полосе 35-ой армии войска форсировали реки Уссури и Сунгача и в тот же день 9 августа (прим. автора) прошли десять км…. Боевые действия войск 1-го Дальневосточного фронта затруднялись тем, что они велись в тайге и при полном бездорожье. Для движения артиллерии, танков и автомашин прокладывались колонные пути…. Танки валили деревья, а автоматчики и саперы растаскивали их и расчищали путь шириной до 5 метров, затем дороги совершенствовались специальными частями. Главные силы фронта в трудных условиях горно — лесистой местности в течение двух дней продвинулись на отдельных направлениях на 75 км и овладели центрами укрепленных районов Хутоу, Пограничная, Дуннин.»(5)

На третий день боев армейский автомобиль Dodge(6) с радиостанцией (от англ. Weapons Carrir – «носитель оружия»), где находился Алексей Топол, попал на минное поле и взорвался. Алексея выбросило взрывной волной, он получил контузию, был доставлен в госпиталь г. Уссурийска. После лечения снова вернулся в свою часть на станцию Седанка и продолжил службу.

Ноябрь 1950 год. Демобилизация после столь продолжительной военной службы 6 лет и 10 месяцев. Вернулся в Кустанайскую область старшина Алексей Топол с наградами за ратный труд и подвиги. Это были медали « За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», « За победу над Японией». Позже он будет награжден юбилейными медалями за победу в Великой Отечественной войне и медалями к годовщинам Советской Армии, медалью Жукова и Орденом Отечественной войны II степени.

Нужно было осваивать какую — то мирную профессию. Что же тогда повлияло на выбор Алексея Топол? Может быть, встреча с геологоразведчиками, исследующими недра Джетыгаринского (Житикаринского), Денисовского, Камышинского (Камыстинского) районов? В результате геологического изучения этой территории были выявлены месторождения золота, асбеста, кобальта — никеля, каолиновых глин. Джетыгаринский ( Житикаринский) рудный район к 1950 годам имел площадь 10000 кв. километров. Позже в 1965 году был введен в эксплуатацию крупнейший горно- обогатительный комбинат на базе Джетыгаринского месторождения хризотил – асбеста.(7)

Вскоре после возвращения из армии Алексей Данилович Топол поехал на курсы буровых мастеров в Свердловский горный институт. Профессия геологоразведчика определила всю его будущую жизнь. Обучаясь, встретил девушку Клавдию Дементьевну Власову (1930- 2008гг.). Она посещали те же курсы, только училась на геолога. По окончании курсов молодые люди поженились. Было это в 1951 году. Оба по направлению отправились в деревню Голендухино Режевского района на разработку месторождения никелевой руды.

Клавдия Дементьевна Топол (Власова), уроженка поселка Верхняя Сысерть. Ее отец Дементий Васильевич Власов (03.08.1901- 19.01.1973гг.) – потомственный углежог (жигаль) из деревни Верхняя Боевка Сысертского района. Когда семья из-за кризиса на заводах округа переехала в Верхнюю Сысерть на золотодобывающий рудник, Дементий Власов сначала плотничал, а после Великой Отечественной войны, инвалидом которой он стал, получив на фронте травму руки, работал забойщиком в шахте. Мать Клавдии Агафья Тихоновна (08.02.1906 -04.04.1991гг.) возила на подводах в Екатеринбург золотоносный песок.

1952 год. У Клавдии и Алексея Топол родилась старшая дочь Людмила. Место ее рождения — деревня Голендухино.

В этом же году семейная пара переезжает на жительство в Сысертский район, в поселок рудника Асбест. Именно там базируется ставшая впоследствии известной своей деятельностью в геологии Сысертская геологоразведочная партия. Алексей Данилович – буровой мастер, Клавдия Дементьевна – коллектор (техник — геолог по хранению образцов пород).

1953 год. Рождение в семье второго ребенка сына Виктора. Это произошло в фельдшерско – акушерском пункте рудника Асбест. Прошло еще четыре года и Сысертская ГРП меняет нахождение своей базы, переезжает на юго — западную окраину города Сысерть. Там строится микрорайон « Геологоразведка» с деревянными жилыми домами и производственной базой. Семье Топол выделяют квартиру в одном из домов по улице Чапаева.

1957 год. В семье появляется еще одна дочка, которую назвали Ольгой. Дети год за годом подрастали, и вот уже в 1960 году Клавдия Дементьевна меняет место работы. Она становится бухгалтером на одном из предприятий города Сысерть под названием « Промкомбинат».

1968 год. Алексей Данилович с отличием закончил Исовский геологоразведочный техникум. Он работает на руководящих постах в Сысертской ГРП. Был начальником участка, техническим руководителем, старшим геологом. В работе его всегда отличали кристальная честность, порядочность, точность, грамотность. Это отмечали не только коллеги и руководство, но и подчиненные, которым он показывал пример трудолюбия. В семейном архиве потомков Алексея Даниловича хранятся 23 Почетных грамоты от Министерства геологии СССР, Уральской комплексно – съемочной экспедиции (УКСЭ), администрации Сысертской ГРП, райкома КПСС, множество различных поощрений. 09.11. 1977 года Главный комитет ВДНХ наградил его бронзовой медалью за разведку и освоение Терсутского месторождения антофиллит – асбеста в Сысертском районе. Алексей Данилович всю свою жизнь был активным общественником. В рядах Вооруженных Сил — секретарь комсомольской организации роты 122 батальона связи и воинской части, в которой служил с 1944 по 1950 год. В Сысерти — секретарь бюро КПСС геологоразведочной партии, член районного Совета ветеранов войны и труда, заместитель председателя городского Совета ветеранов.

1981 год. Алексей Данилович стал пенсионером, но продолжал трудиться в геологоразведке до 1985 года. Для сослуживцев был всегда веселым и уравновешенным. По воспоминаниям одной из работниц Сысертской ГРП: «Ездили как- то на уборку урожая в совхоз подшефный по осени. Алексей Данилович в дороге много шутил, рассказывал массу анекдотов, с удовольствием купался вместе со всеми в речке после полевых работ».

Возле дома на приусадебном участке его руками был разбит сад с плодовыми деревьями. Алексей Данилович с удовольствием занимался садоводством. Увлекался охотой, походами в лес, любил читать книги, газеты, журналы. Казалось, что это будет вечно. Но в 2006 году жизнь его оборвалась. С Клавдией Дементьевной они прожили 55 лет в мире и согласии. Не стало отца для детей, дедушки для внуков, не стало честного друга и соратника для тех, с кем он работал и сотрудничал.

Вскоре после его смерти старшая дочь Людмила получила ответное письмо от научного сотрудника Министерства геологии Александра Яковлевича Хмара(8) : «Здравствуйте Люда! Получил Ваше письмо с трагическим известием! Примите Вы и все ваши родные Виктор и Оля, Клавдия Дементьевна наши искренние соболезнования по случаю безвременной кончины Алексея Даниловича. Мы никак не ждали таких вестей. Ведь Алексей Данилович всегда был крепким человеком, поэтому его кончину мы и считаем безвременной. Он всегда вел нормальный образ жизни, не увлекался никогда никакими недобрыми и абсолютно неполезными привычками. Он был обстоятельным, трудолюбивым, доброжелательным, исключительно порядочным Человеком! А семья у него была на 1-ом месте! В Сысертскую ГРП я был направлен на должность старшего геолога ГРП в мае 1958 года после того, как 2 геологических отчета партии (по Сыс.(Сысертскому – прим. автора) и Мочаловскому м-ниям ( месторождениям – прим. автора) антофиллит – асбеста, 1 по Тальковому месторождению) вернули из Москвы из Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых при Совете Министров СССР, не приняв и не утвердив запасы. Это было ЧП, а работа геологов считалась бракованной. В такой ситуации мне пришлось принимать меры, т.е. повысить исполнительскую дисциплину геологоразведчиков: геологов, буровиков, горняков и др. Среди них появились роптания и в той ситуации меня поддержал Алексей Данилович, в отличие от других ст. буровых мастеров, которые могли ссылаться на трудности и сложности. И дело пошло: уже в 1959 году нам удалось утвердить запасы асбеста по 3-м месторождениям и это был прорыв!

Алексей Данилович выделялся высокой дисциплинированностью и деловым подходом в любой проблеме, высокой организованностью и умением организовать своих помощников – буровиков на хорошую работу.

Он был внимательным к людям человеком, никого не игнорировал, понимал нужды людей, чутко относился к ним и всегда старался помочь делом или добрым советом. И не случайно он много лет был бессменным парторгом партии… Алексей Данилович был умным и добрым человек Он был настоящим партийцем! Он был привлекательным человеком во всех отношениях. И у нас на долгие годы сложились добрые взаимоуважительные отношения.

А что касается его трудолюбия, то в этом отношении он был исключительным человеком! Вы это хорошо знаете и не мне Вам доказывать…Еще Алексей Данилович часто употреблял выражение «Куда это годно?» и я дома часто при воспоминании о Сысерти употреблял это выражение при случае, когда оно было уместно. Я тогда говорил: « И куда это годно, сказал бы Алексей Данилович. …Добрая память об Алексее Даниловиче у меня и у Зинаиды Ивановны останется до последних дней нашей жизни! Мы всегда будем помнить замечательного Человека Алексея Даниловича Топола!!!»

Алексей Данилович стремился точности в работе, ведь от этого зависело многое. Важно было правильно распределить образцы породы (керны), извлеченные из недр земной коры, чтобы дать точное научное геологическое заключение после их обработки в лабораториях. Невозможно не отметить и то качество Алексея Даниловича как скромность. Когда в 1980-е годы в городке геологоразведчиков появились новые двухэтажные дома, то из тех, кто был коммунистами и активистами никто не спешил переехать в благоустроенное жилье. Рассуждали так: « Пусть сначала улучшать свои жилищные условия рабочие и молодые специалисты, а потом уж и мы». Да и то верно было – ну зачем переезжать в многоквартирный дом от своего сада и обжитого хозяйства. Крестьянская душа была у нашего героя, умноженная на честное и доброе отношение ко всем окружающим.

Дети Алексея Даниловича и Клавдии Дементьевны после окончания средней сысертской школы 6 им. П.П.Бажова (Бажовки) получили техническое и высшее образование в городе Свердловске (Екатеринбург). Людмила Алексеевна училась в радиотехникуме. Работала на заводе точной механики экономистом. Вместе с мужем Александром они воспитали двух детей сына Дмитрия и дочь Елену, которые работают в строительной отрасли. У Дмитрия есть сын, у Елены подрастают сын и дочь.

Виктор Алексеевич окончил Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева, стал трудиться в городе Качканар Свердловской области. Вместе с женой Маргаритой они воспитали сына Алексея и дочь Марину, которая трудится в сфере образования.

Ольга Алексеевна окончила строительный факультет УПИ им. С.М. Кирова. Вместе со своим мужем Юрием трудилась в строительной отрасли города Новоуральск. Они воспитали дочь Наталию и сына Александра. Наталия работает психологом, Александр – инженер – градостроитель. Сын Наталии – студент Ур ФУ. Александр занимается научной деятельностью, он автор книги « Город и перевозчики». Книга посвящена мировой истории транспортных реформ. Когда – то его дед Алексей Данилович был очень близок к научной деятельности, он участвовал в разведке месторождений минералов и предоставлял информацию для научных работ. Вся его жизнь была наполнена смыслом созидания и заботы о будущих поколениях своей семьи. И потомки семьи Топол свято чтут память об ушедших предках, сохраняя бережно семейные архивы. А ведь правда, как можно забыть то, чем душа заполнена, тем дорогим и близким воспоминанием о мире родительского тепла и заботы о их благополучном будущем.

В завершении рассказа о Человеке с именем Алексей хочу поведать еще одну историю из жизни. Жила – была девочка Оля. Ее детство проходило 1960- е и -70- годы. Она любила своего отца Александра Ильича Самборских. Часто ее отец уезжал на полевые геолого –разведочные работы. Профессия у него была мастер колонкового бурения. И работал он в бригаде геологоразведчиков, которой руководил человек по фамилии Топол. Много раз в детстве слышала Оля эту фамилию, представлялся ей этот папин начальник богатырем, сильным и справедливым. А все потому, что так отзывался о нем ее отец. Отцу она верила. Прошло более полувека. И вот уже в зрелом возрасте Оля занялась краеведением и стала собирать историю своей малой родины. Как – то раз в одном из архивов ей встретилась статья из районной газеты о бывшем папином начальнике по фамилии Топол. Из статьи она узнала, что звали его Алексей Данилович. Появилось желание узнать об этом человеке более подробно. И Оля — Ольга Александровна познакомилась через социальные сети с его младшей дочерью по имени тоже Ольга. Затем в конце лета 2024 года состоялась их встреча в Сысерти, где были и другие представители семьи Топол. Легко догадаться, что той девочкой Олей и краеведом являюсь я, автор этой статьи. Благодарю за сотрудничество потомков замечательного Человека по имени Алексей Данилович Топол, за доверие и бережное отношение к семейному архиву, за память, передающуюся от поколения к поколению.

Статья представлена на XX региональной НПК «Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 15.02.2025 г

1.Электронный ресурс. Столыпинская аграрная реформа — Википедия.

2.Электронный ресурс. Кубеновка – Википедия.

3.Электронный ресурс. Камысты( Костанайская область)- Википедия

4.Электронный ресурс. https://topwar.ru/17510-9-avgusta-1945-g-nachalas-bitva-za-manchzhuriyu.html

5.Электронный ресурс. Боевой состав советских войск в Советско –японской войне – Википедия

6.«В 1942-1945 годах по ленд-лизу в Красную армию поставляли в основном три базовые модели, собиравшиеся на временном заводе в порту Бушир. Первая машина WC51 с восьмиместным цельнометаллическим кузовом с тентом и вторая WC52 с лебедкой служили транспортерами личного состава, командирскими и разведывательными автомобилями, а также носителями крупнокалиберных зенитных пулеметов. Третьим был штабной фургон WC53 с радиостанцией. Серия WC (от анг.Weapons Carrir – «носитель оружия»). Это семейство включает пикапы, машины скорой помощи, разведывательные машины, передвижные мастерские и командные машины. С 1942 года 25202 единицы отправлено в СССР по договору ленд- лиза. Самый известный автомобиль этой серии – Dodge WC -51 получил прозвище «Додж три четверти» из-за своей грузоподъемности 750 кг (3/4 тонны).

7.Н.Н. Джафаров, Ф.Н. Джафаров. «Полезные ископаемые Джетыгаринского рудного района ( Костанайское Зауралье)» г. Алматы ,«Алем», 2002. 249стр..

8.Хмара Александр Яковлевич 1926 г.р. – автор многочисленных научных статей по геологии. «Антофиллит – асбест» — Москва: Недра. 1974 -43 ст. Методические указания по производству геолого – разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые. Министерство геологии СССР. Всесоюзный научно – исследовательский институт экономики минерального сырья и геолого — разведочных работ «ВИЭМс».