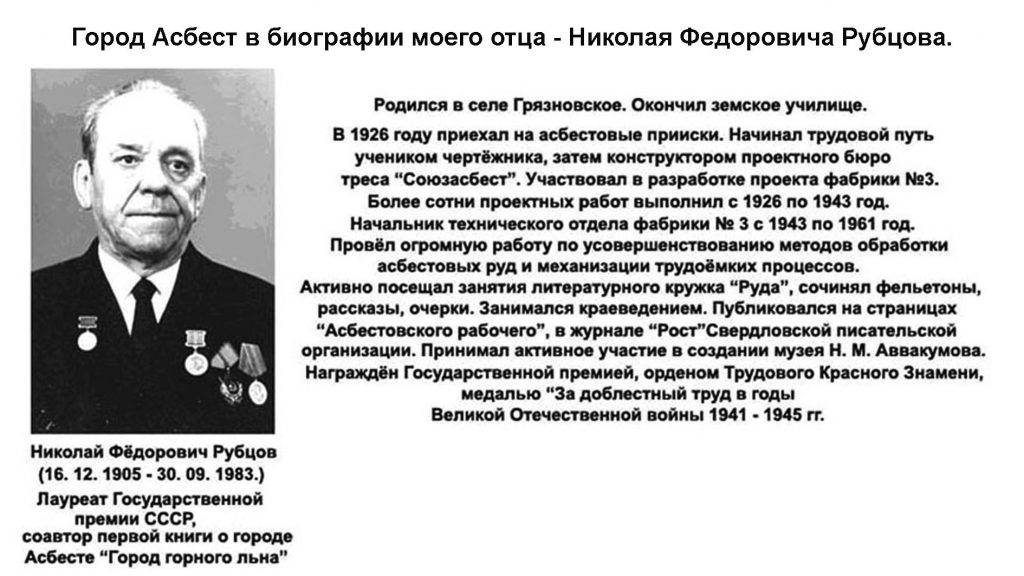

Рубцов В.Н. Город Асбест в биографии моего отца – Николая Федоровича Рубцова (продолжение).

Прежде чем рассказать о военном периоде и периоде работы на фабрике № 3, на которых я остановился на прошлой конференции, хочется рассказать ещё на событиях, которые оставили заметные следы, как в биографии отца, так и в истории города.

Из воспоминаний. Записано 4 мая 1980 г.

«Жизнь на асбестовых рудниках сразу меня захватила многоплановостью интересов. На Ильинском участке существовал театр «Пролетновь». Это бывший клуб Вознесенского прииска, построенный в 1913 году к 300-летию дома Романовых. Вокруг театра «крутилось» много народа, так как это был почти единственный рассадник культуры на руднике.

«Пролетновь» я очень хорошо запомнил, так как проводил там немало времени, общаясь с культурными людьми. В «Пролетнови» была постоянно театральная труппа и большой кружок местных актеров-любителей. Кроме спектаклей и кино в театре проходили всяческие вечера, и даже карнавалы. Действовал еще и музыкальный кружок. Струнным оркестром руководил Андрей Евдокимович Абаскалов. Абаскалов был человеком одаренным: артист, музыкант, живописец. Ну и, конечно, прекрасный бухгалтер (это его основная профессия).

Меня к Абаскалову, как магнитом притягивала его разносторонняя культурность и прежде всего – живопись. К тому же он был изумительным рассказчиком и очень остроумным человеком. У него я на всю жизнь близко подружился с Николаем Михайловичем Аввакумовым. В общем, с тем периодом жизни, с театром, с А. Е. Абаскаловым связано много чудесных воспоминаний.

Почти сразу, с первых лет, я начал принимать участие в выпусках различных стенгазет. А какие содержательные, красочные стенгазеты выпускались. В рудоуправлении приходилось делать газету в двух экземплярах (один экземпляр вывешивался в рудоуправлении, второй – в тресте «Ураласбест»). Много раз приходилось работать над выпуском стенгазет на избирательных участках во время выборов в Верховный Совет СССР и РСФСР. Но самое главное – это стенгазета «Руда», которая породила ныне существующую печатную газету «Асбестовский рабочий». Участие в работе этой стенгазеты, как и одновременное участие в литературном кружке этого же названия – это целая эпоха в моей жизни.

Следующим и весьма памятным культурным местом был клуб «Красный горняк». Помещался он в бывшей конторе Коревинского прииска – просторном одноэтажном доме, оштукатуренном снаружи. Здесь же помещалась рудничная библиотека с небольшим книжным фондом, составленным из личных библиотек бывших владельцев асбестовых рудников. Здесь мы организовали литературный кружок (мы называли его «литгруппа») под названием «Руда». Посещали этот кружок человек 10 – 12. Всех членов я уже не помню, но основной костяк запомнился: Коля Чванов; Паша Никитин; Алеша Заложнев; Сёма Бубенщиков. Под этим же названием «Руда» мы издавали стенную газету. Писали и рисовали в двух экземплярах: один вывешивали в клубе, второй в театре «Пролетновь».

(Этот период организации стенгазеты, с постепенным превращением её в печатный орган «Асбестовский рабочий» подробно описан в главе «Своя газета» в книге П. В. Никитина и Н. Ф. Рубцова «Город горного льна» — В. Р.).

«Собирались мы на занятия два — три раза в неделю. Какие это были веселые сборища! Теоритических занятий у нас, собственно, не было. Мы, как умели, разбирали сочиненное кем-нибудь произведение. Критиковали, поправляли друг друга. После исправления автором – этот материал помещался в стенгазету, а позднее (с мая 1929 года) и в литературные страницы газеты «Асбестовский рабочий».

Над литгруппой шефствовали Свердловские писатели и журналисты. Запомнились Борис Уральский, Александр Исетский (Поляков) и его жена Медякова. Они приезжали к нам и проводили с нами беседы, занятия. Мы принимали участие в обсуждении их произведений. Борис Уральский учил нас, как читать стихи современных поэтов. Стихотворение Ильи Сельвинского о казаках он читал с подвыванием. Нам такая декламация в то время нравилась. Был случай, когда к нам приезжали Луговской, Казин и Громан. Борис Уральский как-то скоро скрылся с нашего горизонта, а Исетский с Медяковой долго продолжали нас навещать. Бывал в Асбесте и Свердловский писатель Ликстанов. В «Уральском рабочем» появлялись его статьи об Асбестовских ударниках. Литкружок был вообще центром культурной жизни, вплоть до того, что вокруг него сосредоточилась и художественная самодеятельность клуба «Красный горняк». Когда появилась печатная газета, значительный отряд молодых людей вместе с нами стали активом газеты».

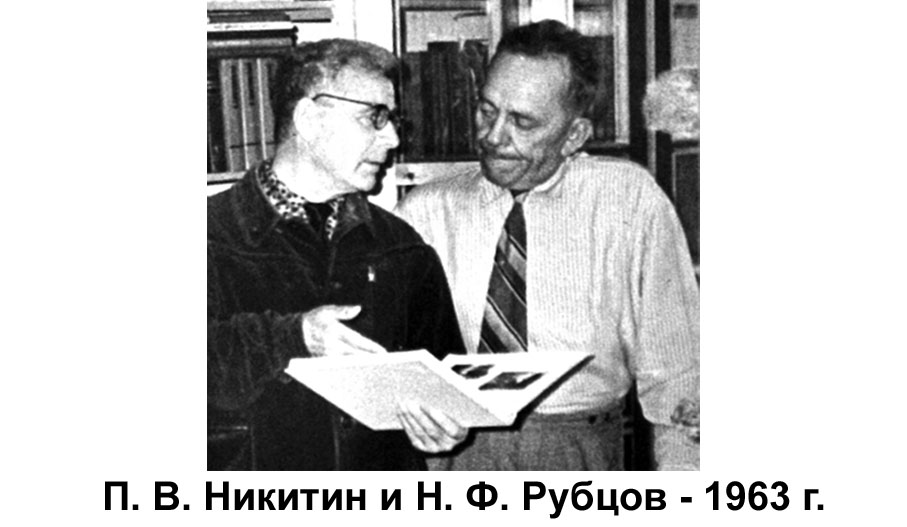

В своих воспоминаниях, отец подробно рассказывает о коллегах по литгруппе. Одни из них уехали из города, с другими он до конца жизни поддерживал дружеские отношения, например — с Павлом Васильевичем Никитиным.

Почти с первых номеров газеты «Асбестовский рабочий» они помимо одиночных корреспонденций писали и за двумя подписями. В будущем они дружили и семьями. Особенно бурная деятельность по написанию общих работ была развита в 1957 году. Все эти корреспонденции легли потом в основу их совместной книги «Город горного льна», первое издание которой вышло тиражом 5 тысяч экземпляров в 1963 году, а второе тиражом 15 тысяч экземпляров в 1970 году. Они в 1976 году приняли активное участие в организации во Дворце пионеров, Мемориального музея их друга и земляка — художника Николая Михайловича Аввакумова.

В прошлом году я приводил далеко не полный список конструкторских и других работ, выполненных отцом за весь период работы в Ураласбесте. Кое-какие работы следует отметить более подробно.

Из воспоминаний. Записано 9 мая 1981 г.

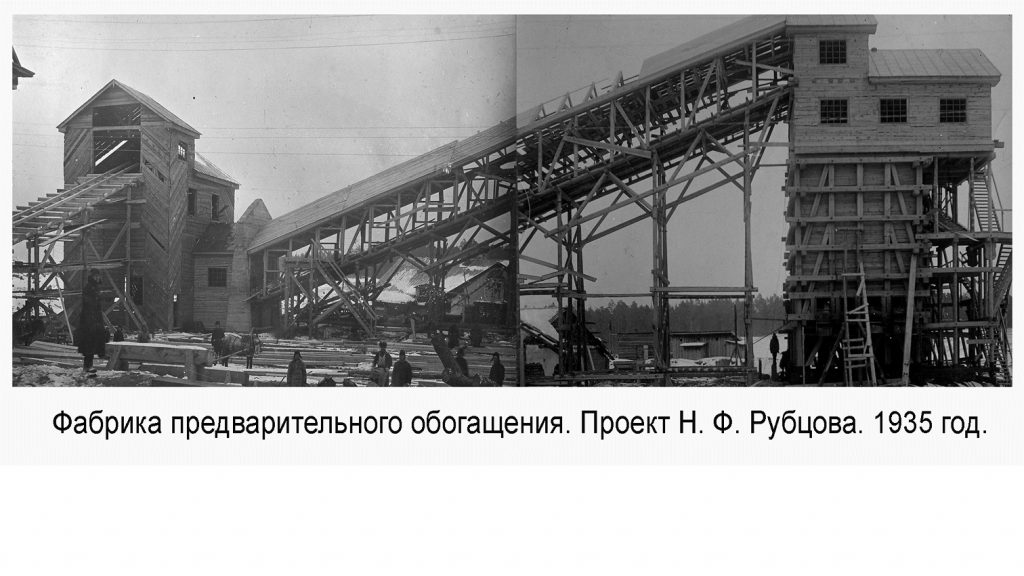

«Запомнилась проектно – конструкторская работа: «Проект фабрики предварительного обогащения на восточном борту карьера № 8 б Южного рудника в 1934 – 1935 гг.» Здесь все было сделано моими руками и головой: качественная и количественная схема фабрики; схема цепи аппаратов; подробная пояснительная записка к проекту; генплан; строительные и монтажные чертежи всей фабрики.

Сооружения были довольно громоздкими. Все здания – галереи ленточных транспортеров, бункера выполнены были из дерева, фундаменты под машины – бетонные. Во время строительства я регулярно бывал на площадке, контролируя ход работ.

В каком году, я не помню, мне пришлось проектировать обогатительную фабрику антофиллит – асбеста на Сысертском асбестовом руднике. Это была интересная и необычная работа, так как антофиллит – асбест нечто совершенно другое, отличительное от хризотил-асбеста, с которым я до сих пор имел дело. Пришлось даже выезжать на Сысертский рудник и участвовать в комиссии по выбору места для фабрики. От Сысерти рудник расположен на расстоянии около 20 км. Ехали на лошади. Ночевали в лесу на просеке, которая идет от кордона лесника к Терсутскому болоту, где сосредоточены залежи асбестовой руды. Место для фабрики выбрали на берегу болота. Все вопросы по обогащению антофиллит – асбеста были решены удачно, хотя никаких исследовательских работ в то время еще не было».

На Октябрьском участке «Ураласбеста» после революции остались: сортировки №1, №2, №3. Здесь отцу пришлось приложить силы и умение. Сортировка №1 подверглась капитальной реконструкции с изменением значительной части технологического процесса. Но основной процесс обогащения на плоскостях был оставлен. Сортировка после реконструкции была названа Октябрьской фабрикой.

А вот в сортировке №2 были установлены грохота с отсасыванием и оборудована пылеосадительная камера. Систему отсасывания проектировал отец.

Аналогичная система чуть раньше, впервые в практике обогащения была разработана им же на фабрике №1. Приходилось ему проектировать и реконструкцию обогатительных фабрик на Красно-Уральском и Алапаевском асбестовых рудниках, выезжать на место и подолгу там работать.

Незадолго до войны проводился Всесоюзный конкурс на проектирование пылеочистных сооружений фабрики №3. Председателем жюри был главный инженер треста «Союзасбест» – А. П. Митюков. Отец был ученым секретарем жюри. Им было разработано «Техническое задание на проектирование». В количестве 150 экземпляров задание было разослано участникам. Среди них были техники, инженеры и даже член – корреспондент Академии наук. Пришлось вести обширную переписку. Всего по конкурсу было получено 19 проектов. Три проекта были отобраны для премирования. Вскоре начавшаяся война прекратила всю дальнейшую работу по проектированию, тем более – по реализации проектов.

Из воспоминаний. Записано 21 мая 1981 г.

«И вот почти 40 лет тому назад началась Великая Отечественная война. Для меня она началась так: 22 июня было воскресенье. Ясный, солнечный день. Мы вчетвером веселой компанией возвращались с рыбалки на речке Шамейке. Идем, шутим, настроение самое летнее, беззаботное. Заходим на нашу улицу Володарского. И вот, выбегает нам навстречу Леня Портнов (он потом погиб на войне) и говорит: — «Ребята, вы ничего не знаете? Ведь война началась!» Известие это нас просто оглушило. Мы не представляли, чем это потом обернется. В «Асбопроекте» были быстро закончены все начатые работы мирного времени, пришлось перестраиваться на выполнение работ, вызванных быстро возникающими условиями военного времени.

Я к началу войны не состоял на военном учете, так как еще во время призыва на действительную, в 1927 оду был снят с учета из-за обнаруженного порока сердца. В начале декабря 1942 года я был призван на военную комиссию, признан годным к нестроевой службе и получил военный билет. Я предполагал, что через некоторое время меня снова переосвидетельствуют, признают годным и призовут в Армию. Так могло быть, много нестроевиков ушло на войну. Но начальство решило, что я больше принесу пользы как конструктор. Бронь я получил с 10 марта 1943 года по 31 декабря 1944 года (Потом бронь продлили до 31 декабря 1945 года). Началась мобилизация. Сотнями уходили на фронт рабочие, служащие, инженерно-технические работники. У военкомата и на вокзале стоял сплошной стон. Ушли многие родственники, знакомые, друзья-приятели».

Из воспоминаний. Записано 26 мая 1981 г.

«С первых же дней войны остро встал вопрос о питании. На второй день после начала войны мне по работе нужно было пойти на фабрику №2. По пути на передней дороге зашел в железнодорожный магазин, что был в конце «Карловки». Посмотрел: на полках еще, как раньше, стояли бутылки, банки. Одна из полок до отказа заставлена банками с какао и кофе. Решил на обратной дороге куплю… Но когда я возвращался, в магазине было пусто. Это и было понятно, началась паника и покупали все и всё. Вскоре были введены карточки и того же кофе, от которого до войны ломились полки в магазинах, нельзя было купить ни за какие деньги. Хотя, нет, рынок был богат разными продуктами, но купить можно было за большие деньги. К примеру, булка черного, кислого хлеба стоила 250 рублей. Было очень сложно жить до введения карточек (приходилось вставать в очередь за хлебом чуть — ли не с вечера). Но и с карточками, на 400 гр. хлеба на работающего и 250 гр. на ребенка, жить было тоже не сладко. А работать приходилось по — военному».

В начале войны бригадой проектировщиков из 3 — х человек, старшим в которой был отец, выполнялся проект Невьянского каолинового комбината. Проектирование началось с выбора места рядом с Невьянским цементным заводом. Начиная с генплана и кончая пояснительной запиской к проекту, все было выполнено этой бригадой. Работа считалась архисрочной и имела важное оборонное значение. Работали они днем и ночью. Проект получился громоздким: 250 листов чертежей, да смета, да пояснительная записка. Защита проекта происходила в Асбесте. К тому времени Министерство Промстройматериалов СССР было эвакуировано из Москвы в Асбест. Доклад делал отец в присутствии заместителя министра.

Второй проект тоже имел оборонное значение: «Реконструкция Красно-Уральской асбестообогатительной фабрики с переводом на переработку графита». Сырьем для переработки служили привезенные со всех сторон Урала и Сибири остатки графитовых изделий. Схема переработки довольно простая: размол на существующих валковых дробилках и классификация на существующих сортовках, обтянутых ситами мельчайшей крупности вплоть до шелкового полотна, так как крупность графита измерялась микронами. Условия работы на фабрике были ужасными. После посещения фабрики нужно было хорошо вымыться в бане и сменить белье, так как оно было почти черным.

С графитом отцу в войну «повезло». В 20-ти километрах от Кыштыма на берегу озера «Тайги» строился графитовый комбинат. Вот туда его командировали из «Асбопроекта» в качестве старшего конструктора. С ним поехали два конструктора: строитель и механик. Когда они приехали туда, комбинат уже во всю строился. На стройке работало до 1000 заключенных, которых привозили из лагеря на берегу озера «Увильды». На монтаже работала бригада рабочих и ИТР с фабрики №3, то есть наши, асбестовцы. Фабрика была законсервирована и вот с неё приехали до 100 человек во главе с директором Б.А. Тимофеевым. Многих отец знал, так как часто бывал на фабрике. Им на троих был выделен отдельный домик в лесу, в котором были три топчана и три чертежных доски. Там они жили и работали, не считаясь со временем. Подъём в 7 утра, в 8 часов садились за чертежи и работали до 1 часа ночи с двумя перерывами на обед и ужин. Выходных не было. Чертежи у них брали в работу без всякого утверждения, на ватмане, без копирования. Это продолжалось два месяца. Работать на графитовом комбинате пришлось изо всех сил, а питание, несмотря на то, что их кормили в столовой – было недостаточным. До Асбеста они добрались кое-как 4 сентября.

Из воспоминаний. Записано 31 мая 1981 г.

« А в Асбесте тоже голодовка и прежняя загрузка по работе. Да ведь если бы только основная работа – это бы, куда не шло. Но ведь — сплошные субботники. Ко всему этому я еще вступил в народное ополчение: проходили военные занятия; рыли бомбоубежища. Все это тоже занимало много времени и отнимало остатки сил. Субботники и воскресники проходили на рубке дров в районе «Пролетарки», на берегу Пещерного болота и на прокладке в этом же районе лесовозной железной дороги узкой колеи. На этих работах в 1941 – 1943 годы пришлось затратить не менее 50 — ти дней. Осенью 1942 года весь Асбопроект был отправлен на 3 недели на уборку овощей. Дней 10 работали на Воронобродском участке, потом ночью пешком нас отправили в деревню Ряпасово. Ночью же расквартировали по избам, а утром вышли на работу. Не сладко нам там пришлось. Выпал снег и по мокрому снегу мы убирали турнепс. Рукавицы намокали, а голоруким вообще не было возможности работать. Питались этими же овощами в сваренном виде, без хлеба. Домой я вернулся чуть живой.

Ко всему этому, нужно ведь было что-то делать и у себя дома. Например, заготовка дров, а потом перевозка их домой. Один раз в ноябре 1942 года повезло, часть дров удалось перевезти на машине. А 1 января 1943 года мы со знакомым подвозили дрова на санках к узкоколейке. Спустя несколько дней эти дрова погрузили на платформу. Нам их перевезли на разгрузочную площадку в Асбест, оттуда мы их опять на санках перевезли каждый себе домой. 8 февраля 1943 года мы с женой «ездили» в Грязновское за картошкой. После работы запряглись в санки и через 7 часов прибыли в Грязновское. На следующий день тем же путем двинулись обратно. На санки было погружено 8 ведер мерзлой картошки. Чуть живые через 8 часов добрались до дома. В середине марта также «ездили» в деревню Глядены. Возили на санках швейную машину, с намерением поменять на продукты. Два дня проходили, но машину так и не обменяли. Был у меня с собой порох, так вот за коробку пороха выменяли полтора ведра овса.

В феврале 1943 года я две недели снова был в Кыштыме. На этот раз не на графитовом комбинате, а на графитовой фабрике в самом Кыштыме. Эта поездка запомнилась надолго. Поработать пришлось, как следует, а с питанием было совсем плохо. Я приехал туда без хлебных карточек. Выручил директор – выписал мне 2 килограмма пшеничных отрубей и килограмм конского мяса – с голоду не умер. Только пришлось купить на рынке ещё полстакана соли.

Весь март работал вечерами, до глубокой ночи, для завода 575 (так назывался калориферный завод, эвакуированный из Харькова). Проектировал установку мало знакомого мне оборудования. Но успешно справился с этой работой.

1 апреля мы продали всё – таки свою швейную машину за 9500 рублей. 1 килограмм картошки на рынке стоил до 60 рублей. Значит, на вырученные деньги можно было купить 150 кг. Все равно, это считалось удачей, на еду и на посадку хватит.

В июле 1943 года пять дней проработал на постройке лесовозной узкоколейной железной дороги и на рубке дров. Я даже не представляю теперь, как мы голодные выполняли эти тяжелые работы! Но знали, что это нужно. Без дров вступать в зиму город не мог. К голодовке добавить еще холод – это уж будет как на фронте.

В сентябре начали убирать овощи. А убирать – то, к сожалению и нечего. Картошку, по причине непрекращающихся дождей поразила фитофтора. Со всех своих огородов едва собрали 2 ведра годной картошки. Сгнили и репа, турнепс, даже редька. А впереди зима!

С 25 ноября 1943 года я начал работать на фабрике №3».

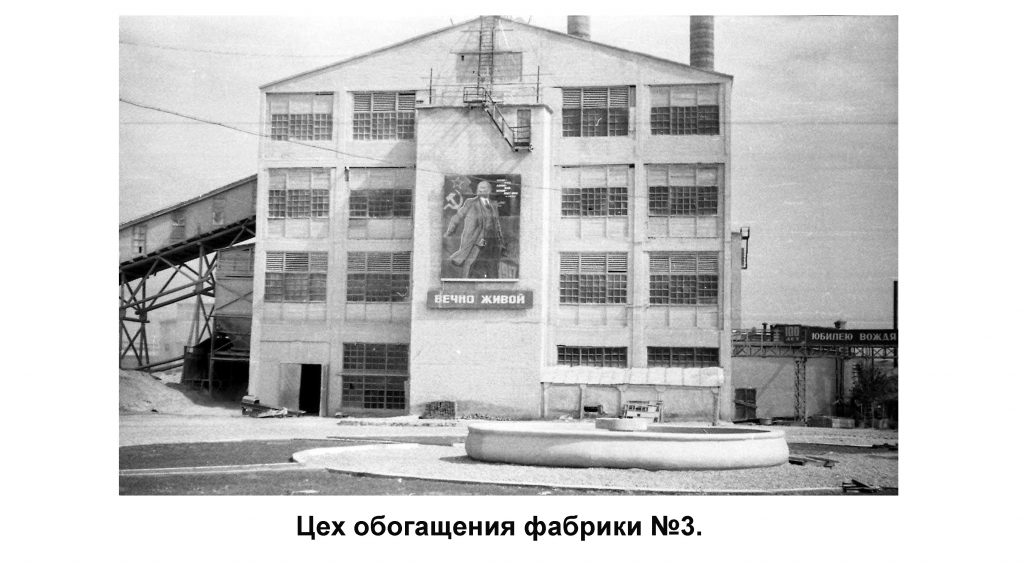

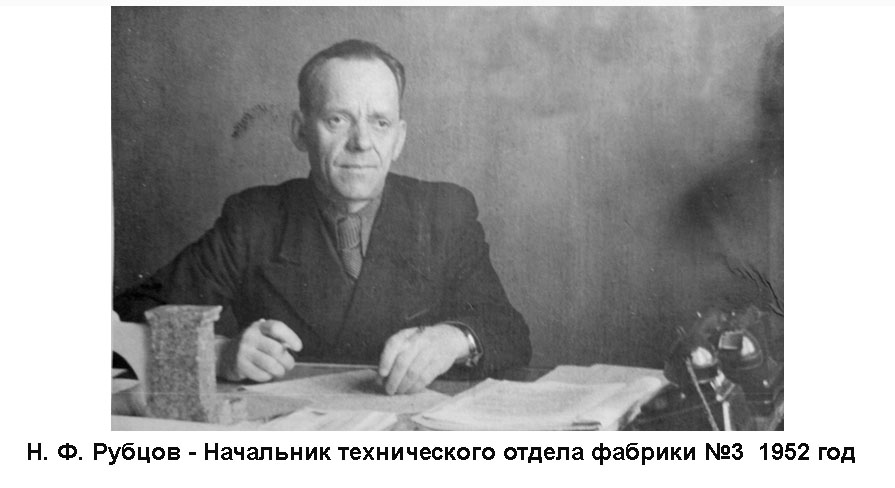

Фабрику №3 после 2-х летней консервации начали пускать в эксплуатацию. Директор фабрики Тимофеев попросил на один месяц отца помочь, так как там почти не осталось ИТР. Отца назначили начальником технического отдела временно. Это «временно» превратилось потом в «постоянно» и продолжалось почти 20 лет. Фабрику пускали сначала в составе одной секции цеха обогащения. Руду брали из старых запасов в складе сухой руды, так как цех крупного дробления первое время не работал. В начале пуска коллектив фабрики состоял всего из 70 человек. Главного инженера не было. Через некоторое время возвратились, отозванные с фронта, Н. А. Горшколепов и Н. С. Щербаков. Первый стал директором, а второй главным инженером фабрики.

Потом привезли из Курской области 150 девушек, которые и составили основную массу рабочих цеха обогащения. В механическом цехе было несколько квалифицированных слесарей и мастеров. Основную же массу слесарей представляли подростки. Пуск проходил трудно. Происходили несчастные случаи. Курские девушки, взятые прямо из деревень боялись оборудования, а новоиспеченные слесаря, наоборот, ни чего не боялись. Новый коллектив складывался долго, уже после окончания войны народ подобрался подходящий. А в начале, были малограмотные начальники цехов и отделов.

Из воспоминаний. Записано 6 июня 1981 г.

«Первой моей работой стало составление технического отчета о работе фабрики за ноябрь. Не у кого было спросить. Сам доходил до всего. Пришлось ознакомиться с обогащением вплотную. Не скажу, чтобы я сразу нашел свое место в коллективе. Обязанности появлялись постепенно. Первое время меня не забывал трест «Союзасбест», нет – нет, да и вызывал для выполнения какой – ни будь, срочной работы. На фабрике также кроме основной работы было много дел: сенокос, уборка овощей и др. Первой нашей заботой был пуск в эксплуатацию цеха крупного дробления. Во время консервации цех был буквально раздет. Были сняты электродвигатели и ленты с конвейеров на нужды других предприятий. С большим трудом все это было восстановлено. Со временем поставили вторую щековую дробилку, на второй стадии установили две мощные конусные дробилки. Позднее установили дополнительную конусную дробилку – как третью стадию дробления. Пустили в ход сушильные печи №3 и №4. Диспетчерской службы первое время не было. ИТР пришлось дежурить в ночное время по очереди. Было трудновато: ночь отдежурить, а утром снова на работу.

Мои обязанности на фабрике увеличивались как снежный ком. Сначала только технические отчеты. Потом, поскольку на фабрике не было энергетика – на меня были возложены обязанность главного энергетика (а я в энергетике совсем мало понимал). Почти сразу же на меня были возложена ответственность за состояние зданий и сооружений. Позднее для проведения поддерживающих ремонтов требовалось проведение проектирование этих ремонтных мер.

Неблагополучными у нас были: здание сушильного отделения; туннель под складом сухой руды; само здание склада; аварийный бункер для погрузки отходов фабрики; здание склада готовой продукции и пылеосадительная камера.

С течением времени вместо пылеосадительной камеры были запроектированы новые пылеосадительные сооружения с электрофильтрами и двумя трубами высотой 120 метров каждая.

Сама подготовка места под строительство отняла много времени и сил. На этом месте были пылевые отвалы, бетонные сооружения от бывшей канатной дороги, железная дорога на фабрику №2. Пришлось руководить всеми работами.

Под моим началом работали 5 бульдозеров, экскаватор, бригада железнодорожных рабочих, бригада взрывников. Пришлось распрощаться и с аварийным бункером. Был построен новый железобетонный бункер отходов, а над ним небольшая фабричка для получения толерубероидной гали. Какие это были сложные решения! Старый склад сухой руды тоже со временем начал разрушаться. Новый склад был запроектирован и построен, но нужно отметить, что как раз к моменту пуска в эксплуатацию нового склада, старый склад обрушился.

Рядом с новыми пылеочистными сооружениями был построен склад шестых –седьмых сортов, и при нем технологическое отделение для переработки осадков новой пылевой камеры. Это перечислены только крупные работы. А сколько было всяких хозяйственных построек. Строительно-монтажные работы на фабрике не прекращались.

Главным же для меня была производственная жизнь фабрики, т. е. проведение всяких мероприятий по усовершенствованию технологии обогащения асбеста, по механизации трудоемких работ и оздоровление условий труда. Сегодня уже не вспомнить даже половину всех мероприятий, но самые важные, стоит хотя бы коротко отметить.

Упаковка асбеста.

Упаковка сортового асбеста в мешки до 1948 года производилась вручную, при помощи упаковочной воронки. Пристегнув мешок к трехногой воронке, рабочий вручную загружал в него лопатой асбест и силой собственного веса утрамбовывал его. На упаковке работать могли только физически сильные люди. Максимальная выработка упаковщика была до 120 мешков в смену. Все попытки изобретателей разработать упаковочную машину, в виду специфических физических свойств асбеста, оканчивались неудачей. И вот рационализаторы фабрики разработали оригинальную конструкцию одноцилиндровой машины, основанной на идее вертикального шнека со специальным устройством прессующей части. Сначала машина была передвижной, но без операций взвешивания и зашивки. Позднее машина стала стационарной. К машине добавили устройство для взвешивания и зашивочную машину. Вновь созданный агрегат стал осуществлять полный цикл всех операций упаковки. 2 человек, работая на агрегате, при меньшей затрате сил и лучших условий труда заменяют бригаду из 6 – 8 человек. Производительность машины была до 800 мешков в смену. В 1950 году на всех фабриках работало уже 11 машин. На машинах стали работать преимущественно женщины.

Герметичный безроликовый ленточный конвейер.

До 1947 года на всех асбестообогатительных фабриках ленточные роликовые конвейеры, требующие герметизации, по всей длине имели металлический кожух и уплотнители между лентой и бортами. Указанная конструкция имела много недостатков: не обеспечивала полной герметизации; направляющие способствовали быстрому износу лент. И вот мы на фабрике разработали конструкцию герметичного безроликового ленточного конвейера свободного от этих недостатков. В 1950 году на фабрике было уже свыше 50 безроликовых конвейеров. Они быстро распространились на другие фабрики. Благодаря этой конструкции появилась возможность механизации разгрузки пылевой камеры, не периодически, а непрерывно. Появилась возможность полной механизации отправки сортового асбеста в цех готовой продукции и снижение трудозатрат при погрузке асбеста в вагоны.

Кроме этих технических усовершенствований на протяжении 1949 – 1950 гг. было внедрено много других. Вот некоторые из них: механизация удаления шлака из топок сушильных печей; улучшение доставки угля в сушильное отделение при помощи экскаватора, самосвалов и бункера; механизация такелажных работ, путем установки подъемных кранов; установка самоочистителей на ленточных транспортерах; механизация уборки помещений в цехах фабрики.

Все мероприятия по улучшению технологии и механизации трудоемких процессов дали положительный результат. Производительность труда на одного рабочего по выработке асбеста с 70, 7 тонн в 1946 году увеличилась до 120 тонн в 1950 году. Тоже по валовой продукции – с 12440 рублей до 28850 рублей в год».

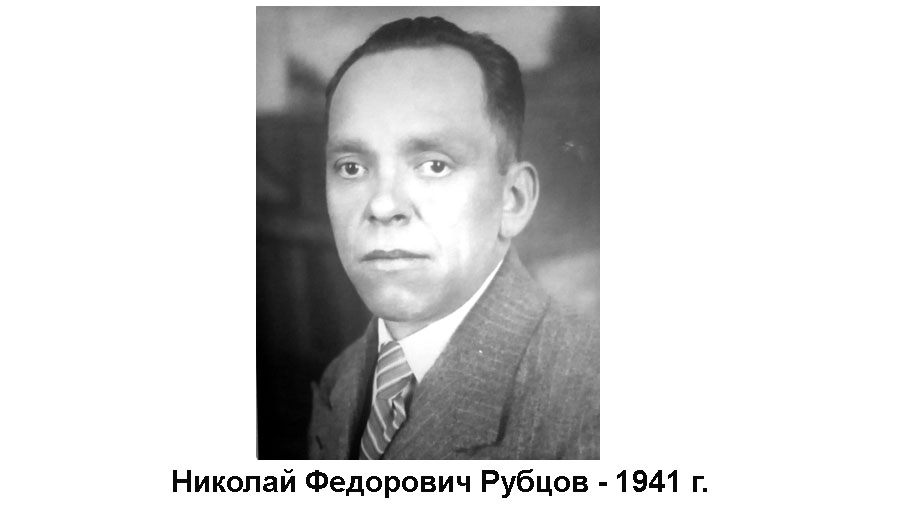

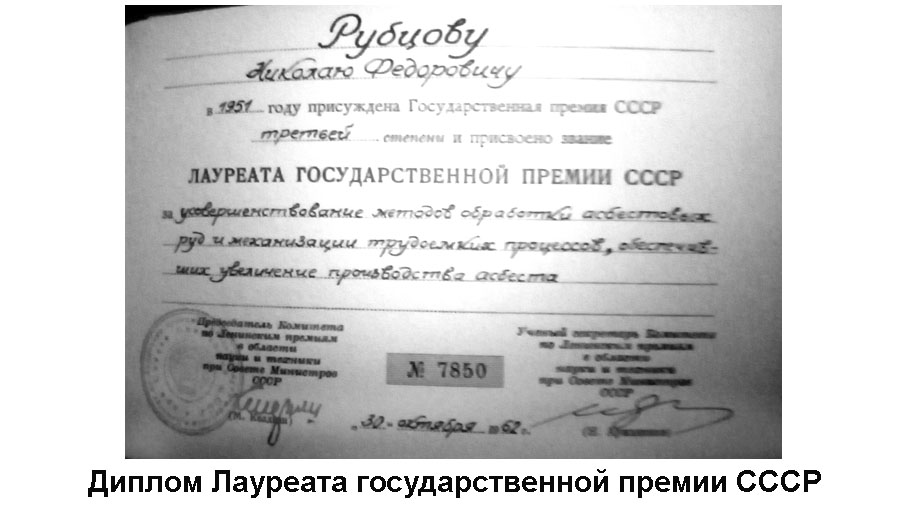

Вот в результате всех этих достижений и явилось присвоение группе работников асбестовой промышленности звания лауреатов Государственной премии СССР. По фабрике звание лауреатов было присвоено 4-м работникам: Директору фабрики Гительману Л. И.; Главному инженеру фабрики Садовскому И. Л.; Главному механику Козлову С. Ф. и Начальнику технического отдела фабрики Рубцову Н. Ф. Постановление правительства было опубликовано в центральных газетах и по радио 17 марта 1951 года. С фабрикой №3 отец распрощался в августе 1961 года, выйдя на заслуженный отдых по старости. В своих воспоминаниях он хотел написать еще о людях, с которыми пришлось встретиться на жизненном пути, по работе в «Асбопроекте», на фабрике №3, в институте «Вниипроектасбест». К сожалению, этим планам помешала тяжелая болезнь и смерть 30 сентября 1983 года.

Январь 2025 г.

Владимир Николаевич Рубцов

Статья представлена на XX региональной НПК «Возрождение родословных традиций», Рефтинский, 15.02.2025 г