Сухарев Ю.М. Дядя Лёша, партизан

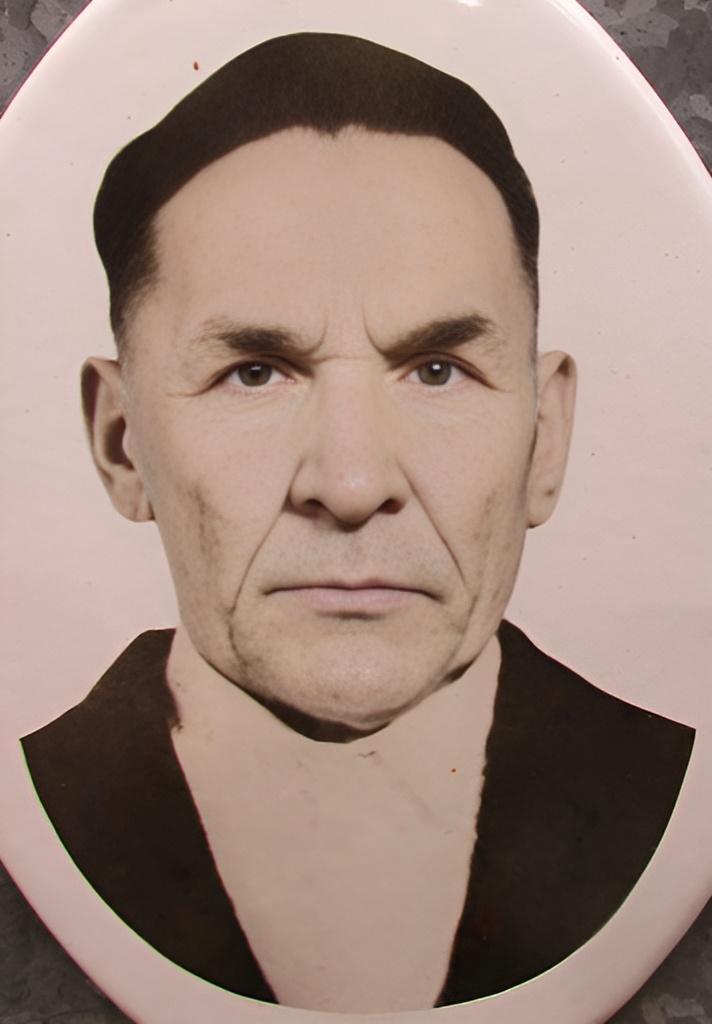

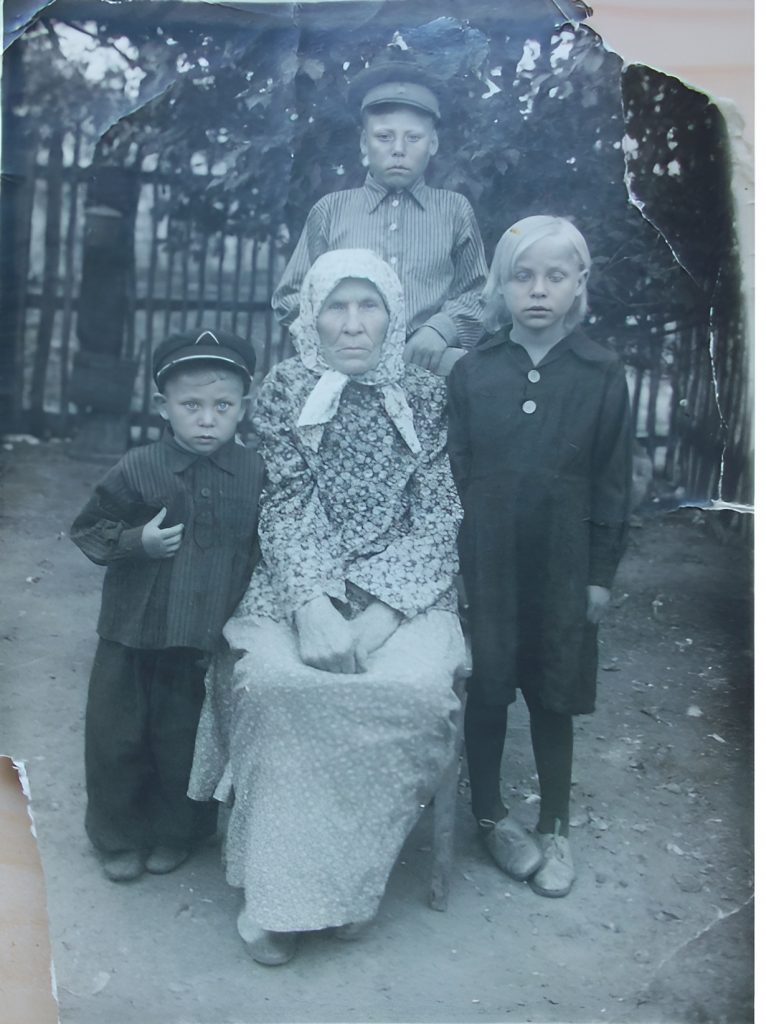

Мы, племянники, звали его дядей Лёшей. Отец наш именовал свояка Алексеем Терентьевичем, а когда накоротке – Лёшкой. Бабушка Мария («баба Маня») называла зятя по-старинному – Алексий. Помню его с малых лет. Он был мужем старшей сестры моего отца, Александры Ильиничны. Кроме того, что Алексей Терентьевич Пожиленков нам свойственник, и он, и наш отец – выходцы из деревни Сажино Шумихинского района Челябинской (с 1943 г – Курганской) области.

Более того, предки Пожиленковых и Сухаревых переселенцы в Зауралье 1846 г из Орловской губернии Брянского округа Акулицкой волости деревни Алени. То есть, земляки трижды (с начала 1940-х гг и те , и эти переехали в районный центр Шумиха).

Из Орловской губернии в деревню Сажино Птичанской волости Челябинского уезда Оренбургской губернии в 1846 г заселились Михайло Осипов Пожиленков 58 л.; Михайло Осипова сыновья: 1-й Фома, 29л. Фомы Михайлова жена Катерина Васильева, 35л. Его дочь Дарья 3 л. Фомы Михайлова сыновья Савва 5 л, Прокопей 2 л. 2-й сын Яков 21 г. Якова Михайлова жена Дарья Спиридонова 25 л. Его дочь Дарья 1 г.[1]

В село Птичье тогда же (и оттуда же) заехала семьяХаритона Васильева Пожиленкова 48 лет. Её состав: жена Харитона (3-я по счету) Агрофена Петрова (30 л), сын от 1-й жены Тимофей (32 г), его жена Анна Григорьева, сыновья Харитона от 3-й жены Евстафий (2 г) и Семеон (полгода). А также брат Харитона Михаил (41 г) с сыновьями Елисеем (22 г), Гордеем (18 л) и Агеем (15 г), со 2-й женой Ульяной Николаевой и 4 дочерьми от нее[2].

Определенно, Михайло Осипов и Харитон Васильев родственники. Но степень их родства за рамками исследования.

Алексей Терентьевич Пожиленков родился 2.09.1921 г в деревне Сажино. Поселенная учетная ведомость хозяйств этой деревни весной 1921 г показывает одного Терентия Пожиленкова, а именно Терентия Евстафиевича[3]. Предполагаем, что это сын Евстафия Харитоновича, в 1850 г записанного по с. Птичьему. В Сажино в 1921 г есть также дворы еще двух Евстафьевичей («Алек. Евст.» и «Афон. Евстаф.»).

10 октября 1916 г в госпитале при Солдатском училище (г. Москва) умер от ран (от сепсиса) рядовой 38 Сибирскаго стрелкового полка, из крестьян Оренбурской губернии, Челябинского уезда, Птиченской волости, деревни Сажино Иван Терентьев Пожиленков, 29 лет[4]. Он был ранен в бою у д. Бубново в Галиции 15 сентября 1916 г.

Предполагаем, что это старший сын Терентия.

Отец Терентия, Евстафий, с 1848 г.р. Значит, Терентий родился около 1868 г. Его сын Иван в 1887-м. Когда родился Алексей, его отцу Терентию было 53 года. Понятно, что матери у Ивана и Алексея были разные (детородный возраст никто не отменял).

Что собой представляло хозяйство Терентия Пожиленкова в 1921 г? В семье обоего пола 8 человек (в возрасте от 5 до 16 лет — 5 чел., старше 16 – 3 чел.). Лошадей 7, в т.ч. рабочих 3. Коров дойных две, плюс подтелки и телята, всего 5. Овец 5. Земли 10 десятин.[5]

В 1921-22 г в Зауралье царил страшный голод. Однако хозяйство Терентия Евстафьевича пострадало не сильно. Об этом узнаем из Поселенной ведомости для подворного учета основных элементов сельского хозяйства 1923-го года (Челябинская губерния, уезд Челябинский, волость Шумихинская, селение Сажино).

Численность семьи осталась прежней – 8 чел (4 м.п., 4 ж.п.). Но осенью 1921 г родился Алексей. Значит, 1 человек в этот период из семьи убыл…

Лошадей 4 (2 жеребца, 2 матки). Коров дойных 3, 1 подтелок и трое телят, всего 7. Овец 5 (3 взрослых и 2 ягнят). Земли используется больше: 13 десятин, из них озимых 1922 г – 4,5 десятины, остальное – яровые 1923 г[6].

В среднем по деревне на один двор приходилось чуть больше 1 лошади и около 2 коров.

Через несколько лет крестьяне с такими показателями хозяйства, как у Терентия, стали кандидатами на раскулачивание. Кроме того, Терентий Пожиленков в эти годы был старостой приходской Богородицкой церкви села Птичьего. Алексей Терентьевич вспоминал, что у отца была большая медаль, видимо, нашейная, обозначавшая его статус ктитора (старосты). В семью были приняты несколько глухонемых мальчиков – сирот. Жили они и питались как остальные члены семьи. Но и работали, как все.

Комитет бедноты посчитал сирот батраками. Пожиленковы попали под раскулачивание. В комбеде состоял и мой дед Илья Васильевич Сухарев. Он тоже поучаствовал в раскулачивании семьи будущего зятя. Я помню, Алексей Терентьевич даже тестя за грудки брал (это в начале 1970-х было): «Ты с моего тяти шубейку прямо с плеч снял!»…

Видимо, Пожиленковы попали под самую слабую 3-ю категорию раскулачивания, ибо продолжали жить в деревне. Мой отец (1930 г.р.) говорил, что их дом стоял далеко на отшибе, в степи. Кулаки, отнесённые к 3-й категории, расселялись в пределах района на специально отводимых для них за пределами колхозных массивов землях.

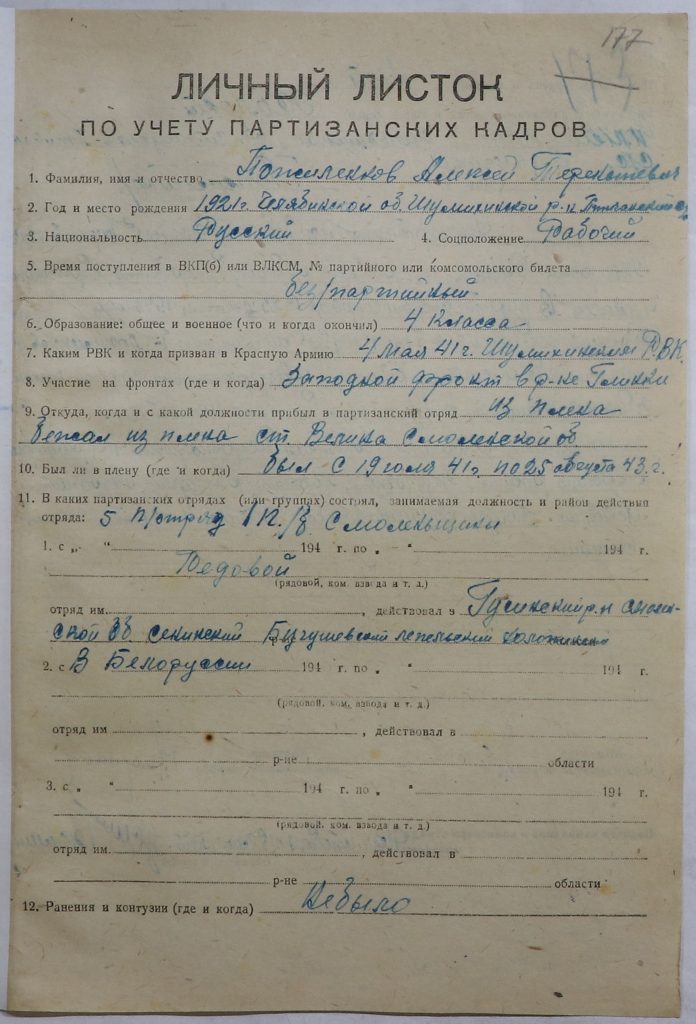

Очевидно, что раскулачивание наложило отпечаток на биографию Алексея Пожиленкова. Он закончил 4 класса школы (в Сажино была начальная с дореволюционных времен). Перед армией имел социальное положение «рабочий». Это означает, что работал он в райцентре, не в колхозе. Мать в период прохождения им военной службы проживала в д. Сажино.

Перед призывом Алексей находился в отношениях со своей будущей женой Сухаревой Александрой Ильиничной 18.7.1923 г.р., тоже из д. Сажино (дочерью раскулачившего их Ильи Сухарева). Брак, получается, тогда еще оформлен не был, в личном листке по учету партизанских кадров Алексей записан, как холостой. Но Пожиленков Николай Алексеевич родился 6.12.1941 г. Отец, должно быть, узнал о новорожденном только через 4 года…

Алексей Пожиленков был призван в армию 4 мая 1941 г. За 49 дней до войны.

Документы Шумихинского райвоенкомата об участии его в боевых действиях вызывают вопросы. Список участников Великой Отечественной войны, представленных к награждению Орденом Отечественной войны I степени по Шумихинскому району Курганской области, содержит следующую запись: «Пожиленков Алексей Терентьевич, 1921 г. С 06.1941 г по 10.1941 г, стрелок 2-й авиа дис. дивиз.»[7].

Эти сведения противоречат данным из личного листка по учету партизанских кадров. Там указано, что Алексей участвовал в боевых действиях в составе Западного фронта, находясь в районе села Глинки Смоленской области.

Глинковский район был занят немцами 18 июля 1941 г. Алексей Терентьевич оказался в плену 19 июля 1941 г и находился в нем до 25 августа 1943 г, больше двух лет.

25 августа 1943 г он «бежал из плена ст. Велина Смоленской об.».

Станция Велино расположена в 30 км от Смоленска на запад, по железной дороге Москва-Минск. Лагеря военнопленных в данном населенном пункте не установлено. Очевидно, пленных направили на станцию из лагеря для выполнения каких-то работ.

В партизанском отряде, где воевал Алексей Пожиленков, было еще минимум 6 человек, бежавших со ст. Велино. Один из них (Соколов) указал, что был там в составе рабочего батальона. Трое указали, что в плену находились в лагере «Красный бор» в г. Смоленске.

Определенно, вся команда пленных на ст. Велино, в т.ч. и Алексей Терентьевич, были направлены из лагеря «Красный бор». Не стали бы немцы собирать в Велино арестантов из разных лагерей…

Что мы знаем про этот лагерь?

Существует справка «О массовом истреблении немецкими оккупантами пленных бойцов и командиров Красной Армии в лагере при станции Красный Бор Западной железной дороги» от 22 октября 1943 года.

«…Произведенным осмотром места лагеря и допросом свидетелей установлено: осенью 1941 года немецкое командование на станции Красный Бор Западной железной дороги в зданиях холодильника и домах БОВО организовало лагерь для пленных бойцов и командиров Красной Армии, который просуществовал до сентября месяца 1943 года.

В лагерь поступали истощенные пленные, измученные большими переходами. Многие из них не в состоянии были передвигаться, и их несли товарищи. Пленные размещались в помещениях, которые не отапливались. В качестве продуктов для питания пленных немецкое командование употребляло картофельные очистки, прелую капусту и другие отбросы. Хлеб пленным выдавался нерегулярно. Использовались же пленные на тяжелых погрузочных работах. Многие из пленных от истощения падали, и конвоиры их расстреливали из винтовок.

Вследствие голода и холода в лагере росли заболевания и смертность. Почти ежедневно умирало в лагере от 20 до 30 человек.

Все умершие и расстрелянные зарыты на территории около лагеря, на которой удалось представителям разных учреждений воинских частей и гражданскому населению обнаружить 9 траншей размером 50 х 20 метров, одну могилу 9×5 метров и 5 могил разного размера: 3 X 3 м, 38 х 2 м, 24 х 10 метров. Размер могил, их количество и показания свидетелей дают основания заключить, что на территории лагеря погибло от истязаний, голода, холода более 12,5 тысяч советских бойцов и командиров.

Начальник отдела «В» УНКГБ по Смоленской области подполковник госбезопасности Петрунин»[8].

«… Пленные были полураздетые и босые. От холода масса пленных красноармейцев умирали, а еще живых немцы добивали, или даже еще живыми зарывали вблизи лагеря. Тела из лагеря вытаскивали ежедневно человек по 20-30. Часто рано утром я слышала голоса ‒ стоны пленных, коих еще живыми тащили зарывать».

(Из показаний свидетельницы Авдюшиной Авдотьи Семеновны от 14 октября 1943 года)[9].

Через такие ужасы прошел Алексей Терентьевич… Как-то выжил… Вероятно, помогла крестьянская натура, привычка к тяжелому труду, к физическим лишениям.

Со станции Велино в партизанскую бригаду «Смоленщина» пленные влились 24, 25 и 28 августа. Причем 28 августа в отряд пришел и человек из охраны лагеря – Паньшин А.М. «В партизанский отряд пришел добровольно и с оружием, вместе с собой привел несколько человек вооруженных, с пулеметом и винтовками»[10].

1-я Смоленская партизанская бригада («Смоленщина»). Создана в марте 1942 года В августе 1941 г. на территории Духовщинского, Слободского и Демидовского районов Смоленской области из военнослужащих, попавших в окружение, начали организовываться партизанские группы и отряды. Первые из них — Т.Г.Давыдкина и А.С.Туровского. К весне 1942 г. образованы П.М.Анисимова, Г.К.Лугового, П.Куковякина, Москалева, Ф.Я.Ковалева, А.И.Евстратова, А.Г.Богдановича и др. 26 марта 1942 г. на совещании командиров этих отрядов и групп принято решение сформировать 1-й партизанский батальон под командованием Ф.Я.Апретова в составе трех отрядов: 1, 2, 3-й. В апреле в него влились отряды П.М.Анисимова и Д.И.Анисимова.

В мае 1942 г. батальон определен 1-й партизанской бригадой, в которую в июне 1942 г. входили отряды 1, 2, 3, 4, 5, 6-й. 12 июня 1942 г. бригада численностью до 1400 человек разукрупнилась. Отряды 1, 3, 6-й выделились для организации 3-й бригады Смоленской области. Оставшиеся 2, 4, 5-й получили соответственно новые номерные обозначения: 1, 2, 3-й. Одновременно создан новый 4-й отряд.

В начале октября 1942 г. бригада выходила в советский тыл, была экипирована и вновь вернулась в район боевых действий. В боях с карателями в ноябре некоторые ее отряды рассеяны, другие вышли в советский тыл. По приказу штаба партизанского движения Калининского фронта бригада вновь сформирована из числа вышедших партизан и 7 февраля 1943 г. в составе 134 человек прибыла на оккупированную территорию Смоленской области. В августе 1943 г. она передислоцировалась в Витебскую область и вошла в подчинение БШПД.

Бригада действовала в Духовщинском, Руднянском районах Смоленской, Сенненском, Толочинском, Чашникском, Лепельском — Витебской, Холопеничском, Крупском — Минской областей. Соединилась с частями Красной Армии 26 июня 1944 г. в составе 5 отрядов общей численностью 390 партизан.[11]

Из этого следует, что Алексей Терентьевич и другие пленные, бежавшие от немцев на станции Велино, влились в бригаду «Смоленщина» во время ее отхода в Белоруссию. Они были зачислены в 5-й отряд.

В личном листке по учету партизанских кадров А.Т.Пожиленкова указано, что отряд действовал в Гусинском районе[12] Смоленской области, в Сененском, Богушевском, Лепельском, Холопеничском районах Белоруссии[13].

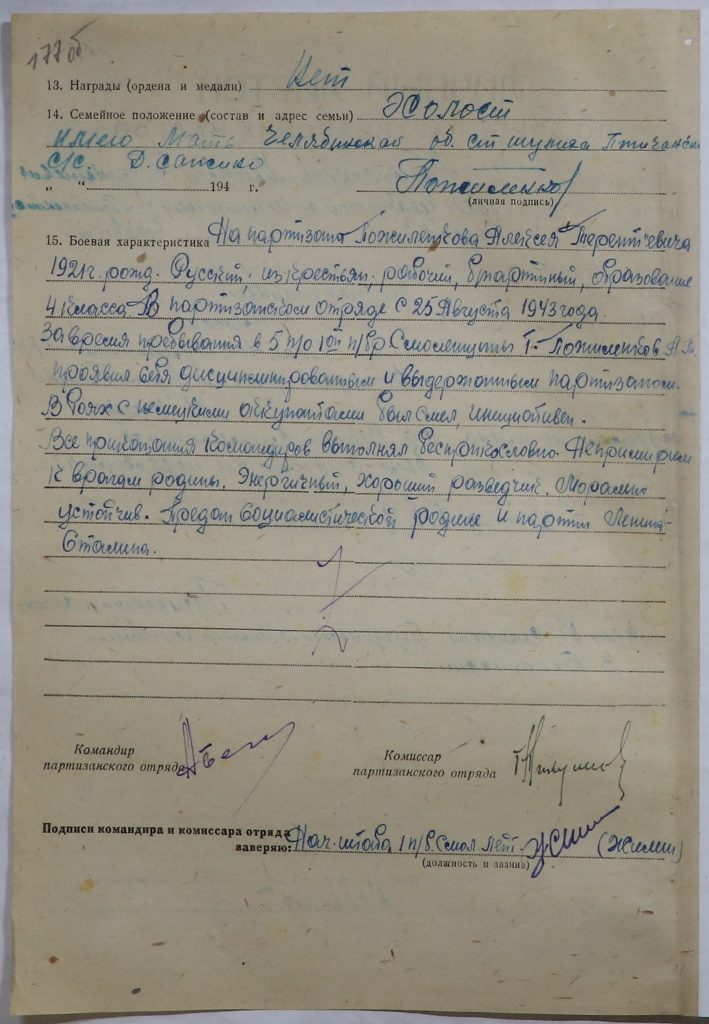

Там же имеется его боевая характеристика. «На партизана Пожиленкова Алексея Терентьевича 1921 г. рожд. Русский, из крестьян, рабочий, б/партийный, образование 4 класса. В партизанском отряде с 25 августа 1943 года. За время пребывания в 5 п/о 1-ой п/бр Смоленщины т. Пожиленков А.Т. проявил себя дисциплинированным и выдержанным партизаном. В боях с немецкими оккупантами был смел, инициативен. Все приказания командиров выполнял беспрекословно. Непримирим к врагам родины. Энергичный, хороший разведчик. Морально устойчив. Предан социалистической родине и партии Ленина-Сталина»[14].

Осень 1943 г. и зиму 1944 г. Смоленская бригада оперировала на территории Витебской и Минской областей. Взаимодействуя с белорусскими партизанскими соединениями, смоленские партизаны успешно громили врага. Они уничтожили несколько десятков вражеских гарнизонов, восстановили Советскую власть в десятках сельсоветов. Подрывники бригады провели ряд успешных диверсий в районе станций Крупки и Богушевск.

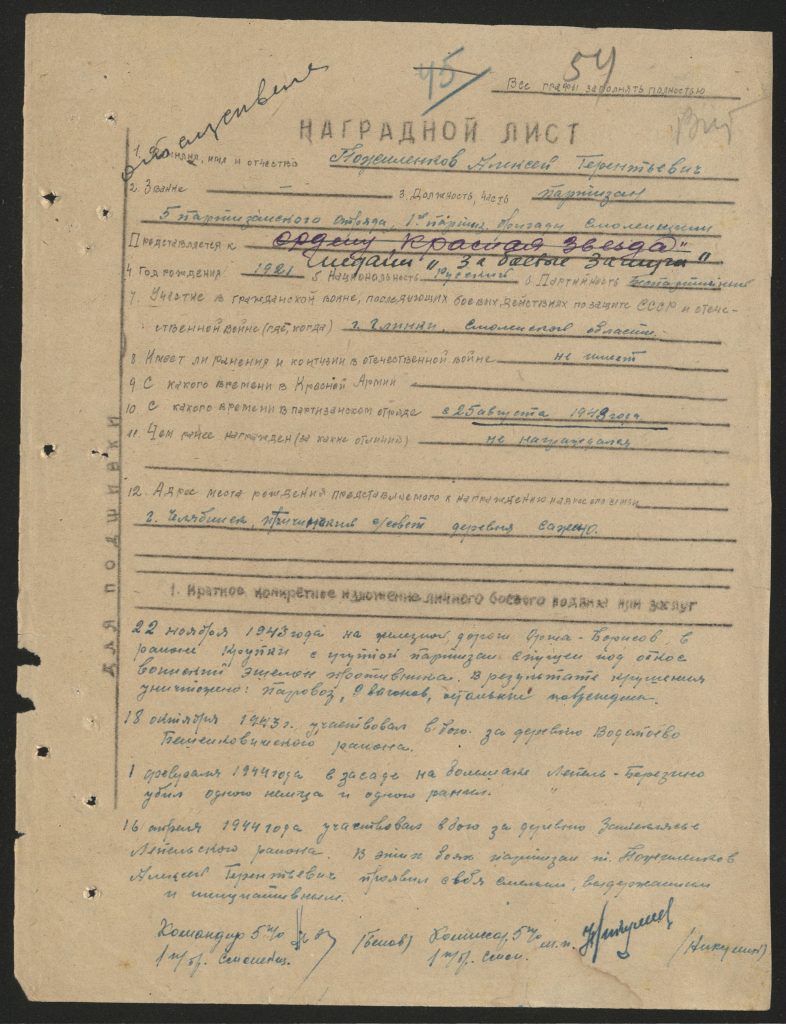

В представлении к медали «За боевые заслуги» личные боевые подвиги Алексея Терентьевича записаны подробней. Кстати, представление изначально было к ордену Красной звезды, но затем скорректировано[15].

«22 ноября 1943 года на железной дороге Орша-Борисов в районе Крупки с группой партизан спущен под откос воинский эшелон противника. В результате крушения уничтожено: паровоз, 9 вагонов, остальные повреждены.

18 октября 1943 г участвовал в бою за деревню Водопоево Бешенковичского района[16].

1 февраля 1944 г в засаде на большаке Лепель-Березино убил одного немца и одного ранил.

16 апреля 1944 г участвовал в бою за деревню Затеклятсье Лепельского района. В этих боях партизан Пожиленков Алексей Терентьевич проявил себя смелым, выдержанным и инициативным.

Командир 5 п/о 1-ой п/бр Смоленщины Белов Комиссар5 п/о 1-ой п/бр Смоленщины Никулин».

Такая же, по сути, запись и в представлении к медали «Партизану Отечественной войны». Кроме того, там указано, что «т. Пожиленков принимал активное участие в отрядной разведке, в боях с немецкими оккупантами был смел и инициативен».

Есть описание боя за деревню Затеклясье. Как можно понять, в ней находились партизанские силы. 16 апреля 1944 г (а это Пасха) Затеклясье было почти окружено колоннами «каменцев»[17] (коллаборационистов) и немецких карателей. «В то время смоляне заняли круговую оборону и молча ждали атаки. По окопам и блиндажам передали приказ комбрига: без команды не стрелять.

Недавняя стычка с разведчиками стала командой врагам для атаки, и они бросились на первый дзот партизан 2-га отряда Смоленской бригады. Расстояние в 30 – 40 метров не смог пройти ни один атакующий. Партизанские автоматы из окопа, «Максим» и «дегтяри» из дзота поливали свинцом небольшую площадь боя. Одновременно минёр Костычев батарейкой по очереди замыкал концы проводов. И загудел лес от взрывов. Огромные деревья взлетали в воздух, ломались, будто спички, и обломками накрывали фашистских вояк, пронизывая их сучьями. Враги уже думали не как уничтожить партизан, а как сбежать из леса, где с корнями вырванные ели и сосны уничтожают всё живое. Дошла очередь и до большого снаряда на окраине леса. Он подбросил сосну выше деревьев, и та плюхнулась на немецкий пулемёт, раздавив его и весь расчёт.

Несколько раз поднимались в атаку фашисты, однако огонь партизанских автоматов и пулемётов не позволил пройти несколько десятков метров до траншей и блиндажей защитников.

Пятеро смолян, посланных встречать дубовцев, соединились с ними и, минуя деревенское кладбище, ударили карателей с тыла. Не ожидая, что к смолянам придёт помощь, и чтобы самим не оказаться в роли обороняющихся, гитлеровцы побежали с поля боя, прихватив своих раненых.

Всё место боя было усеяно трупами нападавших фашистов. Погибших партизан не было, шесть оказались ранеными»[18].

Как пишет автор этой статьи Анатолий Шуневич, партизаны в честь Пасхи добыли где-то алкоголь и воевали «с огоньком».

Вот что говорит дневник 1-й Смоленской бригады о боевых действиях с 25 мая по 26 июня 1944 г. Выберем из него сведения, которые касаются действий 5-го отряда, где служил А.Т.Пожиленков.

По состоянию на 1 июня 1944 г 5-й отряд (вместе с 1-м и 6-м) находился в обороне у той же деревне Затиклясье. 2-го июня противник занял опушку возле деревни.

«Комбриг тов. Целищевский снял с обороны 5-й п/о и группу 6-го п/о, пошел к дер. Затиклясье, достигли деревни, когда противник уже отходил. Отряд открыл огонь из всего вида оружия по злодеям, которые также свой отход прикрывали огнем. Противник потерял 9 — убитыми, 6 — ранеными (установлено через агентуру).

В 21-30 л/с отрядов 1, 5, 6-го со штабом бригады снялся с р-на д. Затиклясье к остальным отрядам в Бегомльский р-н и дошли до д. Ствольно (наше место обороны д. Затиклясье занял отряд бригады «Дубова»)»[19].

Видимо, и отряд «Дубова» затем покинул Затиклясье. Потому что 17.06.1944 г, когда л/с 4-го п/о под командованием т. Вайзулина прибыл в д. Затиклясье, «население — молодежь, уже ушли в гарнизоны полиции и народников, так, пример: Г. О. ушла проживать к начальнику полиции в д. Стаи Лепельского р-на Витебской обл»[20]. «Народники» это солдаты т.н. Русской освободительной народной армии, возглавляемой предателем, генералом СС Каминским.

8.06.44 г. ночью несколько партизанских бригад пытаются штурмовать большак Лепель—Борисов.

«Бросились все к большаку, но противник уже знал замыслы и особенно знал, что прорыв будет между дд. Адамовка—Селец, и поставил прочный заслон, когда мы подошли к большаку, где горело много костров, еще не доходя большака, противник нас заметил, после чего мы с криками «Ура» бросились на большак, а противник из дзотов открыл ураганный огонь из крупнокалиберных и др. видов оружия, чем вывел из строя много партизан и командиров… 5-й п/о — ранено 2 человека, пропало без вести 13 чел.».

Бригада «Смоленщина» оказалась блокированной среди болот.

«9.6.44 г. Располагались бригадой в лесу неподалеку — 15 км от д. Пострежце… Бригада оставила раненых на одном из островов неподалеку от д. Пострежье (раненых 16 чел.).

12.06.44 г. Л/с 5-го и 3-го п/о …находились в болоте на кочках в р-не дд. Старина, Палик. Велась разведка к р. Песчанка, где обнаружены огневые точки противника, немцы с полян и высот обстреливали партизан, находящихся у оз. Палик, и активно действовала авиация.

13.06.44 г. 3-й п/о — в болоте (глубина 40 см) с 5-м п/о.

14.06.44 г. 3-й и 5-й п/о — в болоте на кочках около р. Великая. Противник бьет из артиллерии через наше расположение.

15.06.44 г. … 3-й и 5-й п/о находятся в болоте в р-не р. Великая, и разведка установила, что пр[отивни]к занял оборону по р. Великая.

16.06.44 г. 3-й и 5-й п/о с зам. комбригом т. Биржаковым и т. Поляковым вышли в р-н д. Пострежце (большак Бегомль—Селец) на острове, л/с питается только травой.

19.06.44 г. 3-й и 5-й п/о разведкой установили (которая вышла 17.06), что противник частично снялся с блокады.

20.06.44 г. 3-й и 5-й п/о находятся в лесу на прежнем месте.

21.06.44 г. 3-й п/о и 5-й п/о отряды вышли в поход к д. Пострежье для перехода большака Бегомль—Селец—Холопеничи. Перешли и утром встретили на острове своих раненых, которые очень были рады встрече, а их командир сбежал при приближении немцев, которые обстреливали из пулеметов остров. Остался с ранеными только один фельдшер отряда т. Утенин Яков, который и спас жизнь 16 чел. раненым.

22.06.44 г. Л/с 4-го п/о с комиссаром бригады т. Вайзулиным, находясь в лесу в р-не д. Затиклясье, отметили 3 года войны хорошим досыта питанием. Л/с 3-го и 5-го п/о находились с ранеными на острове, 6-й п/о — в р-не переправы через р. Березина.

23.06.44 г. 3-й и 5-й п/о занимались эвакуацией раненых в глубь леса к д. Стайск и обеспечением продуктами.

24.06.44 г. 3-й и 5-й п/о движутся к д. Стайск Лепельского р-на, и выслали разведку к д. Стайск —немцев не оказалось.

26.06.44 г. Группа начальника штаба бригады л-та т. Жилина соединилась в Холопеничском р-не с частями Красной Армии […]»[21].

Окончательно бригада «Смоленщина» частями Красной армии соединилась 30 июня 1944 г. в составе 5 отрядов общей численностью 390 партизан.

Другая дата указана в Книге участников Великой Отечественной войны Шумихинского района Курганской обл. «Рядовой, Пожиленков Алексей Терентьевич, 1921 г, уч. б/действ. 7.1943 – 15.10.1944 г, парт. отряд 1 Смоленская бриг.»[22].

Как правила, после соединения с действующей армии партизанам давали короткий отдых. Затем военнообязанных вводили в состав регулярных войск. Некоторые партизанские бригады задействовали для очистки тылов от остатков вражеских формирований.

Мы не знаем, где воевал Алексей Терентьевич с июля 1944 г по октябрь. Не знаем, проходил ли он фильтрацию – два года плена вряд ли не заметили особисты.

Точно знаем, где закончилась его военная служба.

В документах военкомата Шумихинского района Курганской области имеется дело с проходными свидетельствами за 1946-47 гг.

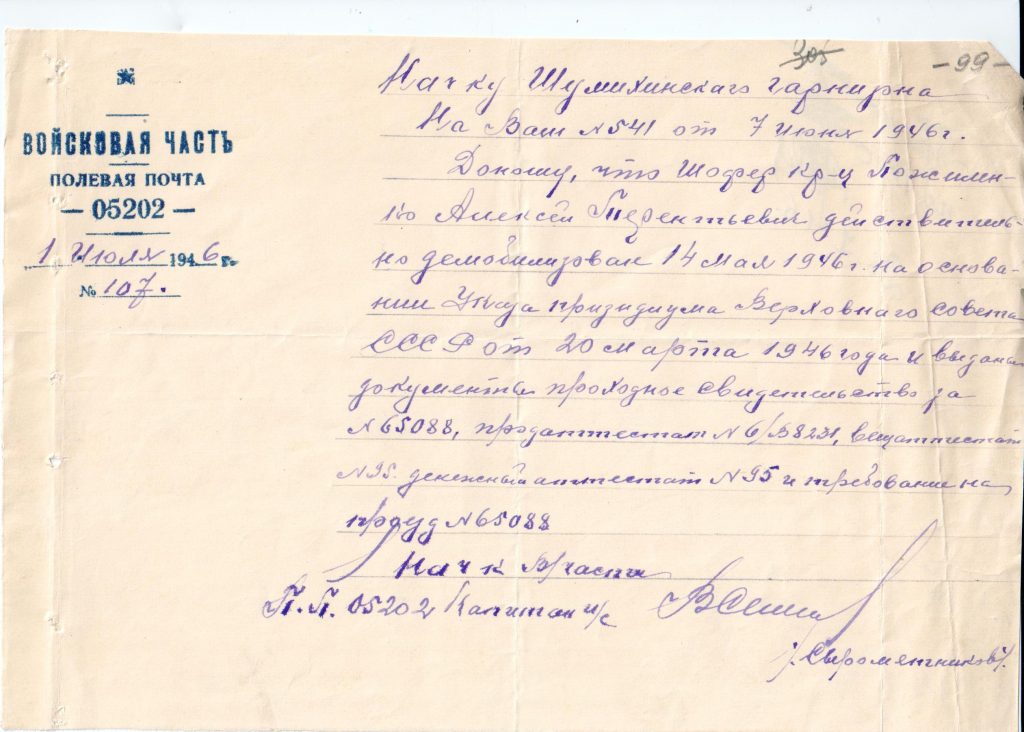

Вот один из документов.

«Войсковая часть. Полевая почта 05202. 1 июля 1946 г. № 107.

Начальнику Шумихинского гарнизона.

На Ваш № 541 от 7 июня 1946 г.

Доношу, что шофёр кр-ц Пожиленко[23] Алексей Терентьевич действительно демобилизован 14 мая 1946 г на основании Указа президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 г[24] и выданы документы проходное свидетельство за №…, продаттестат №…, вещаттестат №…, денежный аттестат №… и требование на проезд №…

Нач-к в/части П.П. 05202 капитан и/с Сыромятников»[25].

Номер полевой почты 05202 был присвоен 1707 АРМ автомобильному складу 43-й армии. Полное название: Полевой армейский (головной) склад автомобильного (автобронетанкового) имущества 1707. Период в составе действующей армии: 15.07.1941 — 09.05.1945.

43-я армия в 1946 г воевала в Прибалтике. После войны армия осталась в Польше в составе Северной группы войск.

Получается, Алексей Терентьевич демобилизовался из Польши. То, что он был шофёром, меня сначала удивило, но потом вспомнил, что я про это когда-то слышал…

Вернулся на родину, после 6 лет отсутствия. Сыну Николаю, которого он еще и не видел, уже пять лет. Вероятно, оформили отношения с Александрой, записали сына на его фамилию. Жить стали в Шумихе, которая с 1944 г стала именоваться городом (раньше это был рабочий поселок).

Сколько я помню, их семья всегда жила в избе на ул. Пушкина. Первые же годы они где-то ютились, вероятно, у тестя, Сухарева Ильи Васильевича на ул. Южной.

В 1946 г страна столкнулась с неурожаем. В Курганской области весна стояла холодная, затяжная. Весь июнь и половину июля стояла жаркая погода, степные районы края подверглись засухе, а с середины июля начались дожди, которые продолжались до ноября, то есть до выпадения снега. В результате часть урожая не была убрана и ушла под снег. Колхозы области собрали зерна почти втрое меньше, чем в 1940 г., а государственный план его заготовок и закупок был выполнен областью лишь на 54,7%.[26]

Сейчас уже признано, что в 1946-47 годах Советский Союз в очередной (наверное, последний) раз столкнулся с голодом. Кроме погодных причин были и другие: последствия войны, административные ошибки.

Голод вызвал всплеск преступности. В преступный омут был затянут и вчерашний партизан. Втянут в него был братом жены Иваном, которой встал на «воровской ход» еще до войны.

Схема была такая. Ночью пара человек на железнодорожной станции проникали в товарный вагон с продовольствием. По ходу поезда между станциями выбрасывали под насыпь несколько мешков и спрыгивали сами. До утра собирали их и увозили. Похоже, вывозил мешки Алексей Терентьевич, он, как будто, тогда шоферил.

В детстве я часто «грел уши» при застольных разговорах и кое-что из этой истории запомнил. Рассказывали, что добычей оказалась манная крупа. «Взяли» их довольно быстро: городок маленький, а похитители развернули торговлю манкой среди населения.

Кроме прочих арестовали и жену Алексея, Александру, которая была в то время беременной. Она, видимо, продавала манку по знакомым. Возможно, оперативники сыграли на аресте жены, Алексей быстро «раскололся». Приятели подельников в СИЗО третировали его за это, отбирали передачи и т.п.

Насколько знаю, реального срока ни он, ни жена его, тогда не получили. Позже (в 1970-е) слышал от него: «Никогда бы я на воровство не пошел, если не голод. Сейчас, вон, даже если и денег нет… Сдал пустую бутылку и купил булку хлеба»[27].

Корысти и подлости в Алексее Терентьевиче не было совсем. Дядя Леша для родственников был безотказным. Мой отец часто приглашал его на «помочь». Это когда собирается родня, близкие, делают какую-то тяжелую работу в хозяйстве одного из них. Бескорыстно, только за угощение. И угощение было, разумеется, не платой за помощь, а необходимым ритуалом, укрепляющим родственные отношения. Баба Маня собирала «помочь» для вскопки огорода весной. Варила брагу, суп из домашней курицы, выставляла соленья…

Мы копали «помочью» колодец. Ежегодно в конце лета ездили за сеном. Покосы были за километров 20-30, по лесным дорогам. Отец договаривался с трактористом (трактор был обычно «Беларусь»), приглашал человек трех мужиков. Часто одним из них был дядя Лёша.

Такая бригада должна была за день загрузить сено на тракторную тележку, да так, чтобы оно не свалилось по дороге, привезти и сметать его в стог.

Домой приходили уже в сумерках, усталыми, запылёнными, но веселыми: большое, трудное дело сделали! Всегда при этом были какие-то приключения, которые оживленно обсуждались.

Дядя Лёша в застолье шутил, был приветлив со всеми, в том числе с нами, племянниками. В конце застолья мрачнел, замыкался. Может в его памяти всплывали тяжелые воспоминания… Вставал и не прощаясь уходил грузной нетвердой походкой.

Всегда оставлял свою шапку или кепку. Такой у него был обычай. Это было поводом прийти назавтра рано утром: хозяева опохмелят. Если утром была уха, то всегда просил «только жижу».

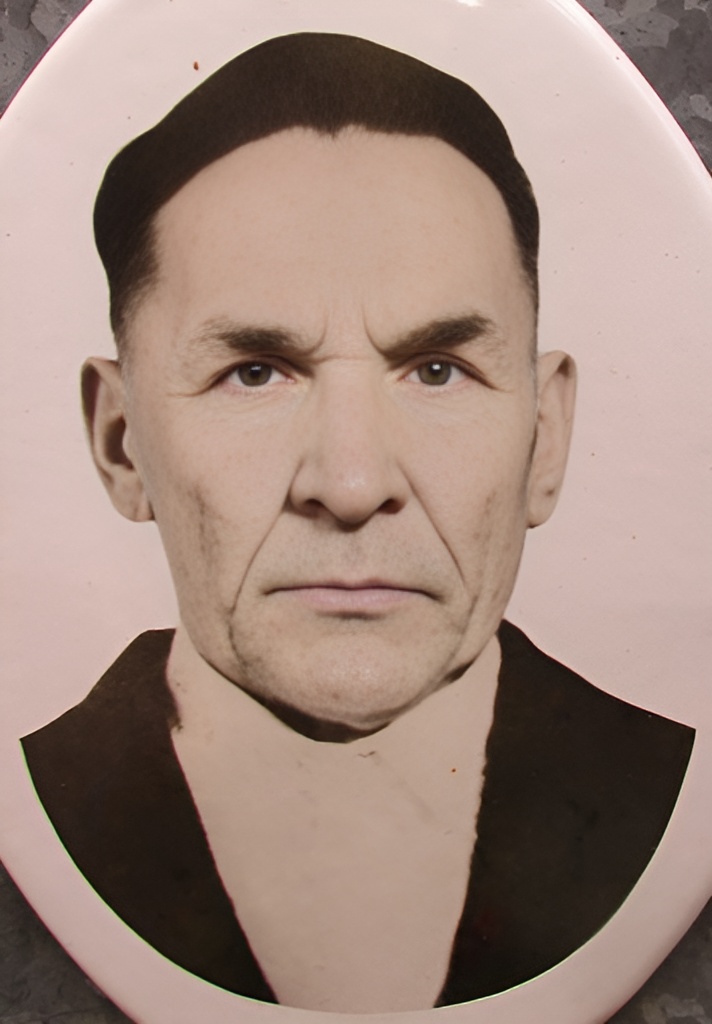

Роста был, пожалуй, среднего. Телосложения коренастого. Видно было, по осанке, по тяжелой походке, по морщинам на лице, что человек познал много труда, изнурительного, неимоверного.

Сколько помню, он всегда работал в дорожно-ремонтной организации. Там его уважали, хотя он частенько бывал не в форме. Когда «аврал», начальник приезжал к нему домой и увозил на трассу в любом состоянии.

Где-то году в 1974-75 Алексей Терентьевич ездил на встречу с товарищами по партизанскому отряду (в Белоруссию или в Смоленск). Как сложилась эта встреча, сказать не могу.

Умер дядя Лёша 18.12.1984 г. Столько раз он смотрел в глаза смерти, а здесь она застала его врасплох. В избе было холодно, лег спать у обогревателя. Одежда загорелась, Алексей Терентьевич умер от ожогов…

63 года его жизни включили в себя: голод 1921-22 гг; раскулачивание семьи ок. 1930 г; голод 1932-33 гг; боевые действия в первый месяц войны; окружение и два года плена в одном из страшных немецких лагерей; около года службы в партизанском отряде, в тылу врага, в тяжелейших условиях, когда порой приходилось спать на болотных кочках и есть траву; боевые действия в составе действующей армии (1944-45 гг); голод 1946-47 гг; несколько месяцев в СИЗО (1947 г). И еще более 30 лет дорожных работ, которые легкими никак не назовешь.

В 1985 г в честь 40-летия Победы ветеранам вручали ордена Великой Отечественной войны. Дядя Леша был в списках на орден I степени, как уже имевший правительственные награды. Не дожил лишь полгода…

[1] НАРБ (Народный архив республики Беларусь) Ф.И-138. Оп.2.Д.682.Лл.364 об-365 об.

[2] Там же, Лл.320 об.-321

[3] Поселенная учетная ведомость хозяйств, населения, скота, пашни, посева весною 1921 года. Губерния Челябинская, уезд Мишкинский, волость Птичанская, деревня Сажино. ГАЧО (Государственный архив Челябинской области) Ф. Р.-83.Оп.1. Д.63 Лл.1-5об.

[4] МК Скорбищенской церкви в Яузской больнице. ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №181, стр. 218

[5] Поселенная учетная ведомость хозяйств, населения, скота, пашни, посева весною 1921 года. Губерния Челябинская, уезд Мишкинский, волость Птичанская, деревня Сажино. ГАЧО Ф. Р.-83.Оп.1. Д.63 Лл.1-5об.

[6] Поселенная ведомость для подворного учета основных элементов сельского хозяйства 1923-го года.Челябинская губерния, уезд Челябинский, волость Шумихинская, селение Сажино. ГАЧО Ф. Р.-83.Оп.1. Д. 1558 Л.4 об.

[7] ГКУ ГАСПИКО (Государственное казенное учреждение государственный архив социально-политической истории курганской области) Ф.7099.Оп..2.Д.139. Л.87

[8] ГАСО (Государственный архив Смоленской области). Ф. р — 1630. Оп. 2. Д. 29. Л. 167-168.

[9] Там же

[10] Паньшин Аркадий Михайлович 1921 год рождения — Партизаны Беларуси https://partizany.by/partisans/143165/

[11] 1-я Смоленская бригада (Апретов, Ф.Я., Евстратов, А.И., Петровичев, Н.П., Целищевский, В.И.) — Партизаны Беларуси https://partizany.by/brigade/88/

[12] Поселок Гусино находился в 15 км западнее ст. Велино и не являлся районным центром, а входил в Краснинский район Смоленской обл.

[13] Пожиленков Алексей Терентьевич 1921 год рождения — Партизаны Беларуси https://partizany.by/partisans/107029/

[14] Там же

[15] Записано: «представляется к ордену «Красной звезды», но затем зачеркнуто и поверх запись: «медали «За боевые заслуги»

[16] Витебской области

[17] Название по имени главаря: Каминский Б.В. (1899-1944) — коллаборационист, обер-бургомистр Локотского окружного самоуправления (автономной территории в тылу германских войск), создатель и руководитель РОНА, ваффен-бригадефюрер (генерал-майор) войск СС (1 августа 1944), второй и последний руководитель Народной социалистической партии России (НСПР, при нём переименована в НСТПР).

[18] Шуневич Анатолий. Светлый путь. Бой в Затеклясье. https://blukach.by/post/2514

[19] НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 64. Л. 4, 47-54, 57об. Подлинник. Рук

[20] Там же

[21] НАРБ. Ф. 1450. Оп. 4. Д. 64. Л. 4, 47-54, 57об. Подлинник. Рук

[22] ГКУ ГАСПИКО Ф.7099.Оп.2.Д.143.Л.185

[23] Так в документе

[24] Третья очередь демобилизации осуществлялась на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года. Им предусматривалось уволить военнослужащих шести возрастов рядового и сержантского состава Сухопутных войск и Военно-Воздушных Сил, родившихся в 1916-1921 годах.

[25] ГКУ ГАСПИКО Ф.7099.Оп.2.Д.87.Л.99

[26] Глава 23.3. Сельскохозяйственные проблемы — История Курганской области. https://history.kurgan.pro/glava-23-3-selskohozyajstvennye-problemy/

[27] В 1970-е годы пустая винная бутылка принималась за 12 коп., а черный хлеб стоил 14 коп. булка.