Сухарев Ю.М. Страховое описание церквей сел Антоновского и Бичур Ирбитского уезда (1910-1913 гг)

Радость моя, наступает пора покаянная,

Радость моя, запожарилась осень вокруг.

…Лишь золотые кресты православные,

Радость моя, нас в бессмертье зовут.

(Иеромонах Роман (Матюшин))

Нина Алексеевна Бархатова свои главные труды посвятила своему родовому селу Бичур. Большое место в них отведено церкви села и его духовенству. Это естественно, ибо храмы были центром жизни поселений.

Её идея восстановления церкви в селе имела, как можно понять, следующий замысел: восстановим центр жизни – в село вернется жизнь, нормальная крестьянская жизнь.

Блестяще реализованная идея обернулась трагедией. Лишь пять лет радовал глаз великолепный храм, в минуты поглощенный всепожирающим огнем. Он ушел в историю…

Уйти в историю это не значит уйти в небытие. Уйти в историю это и значит уйти в бессмертие…

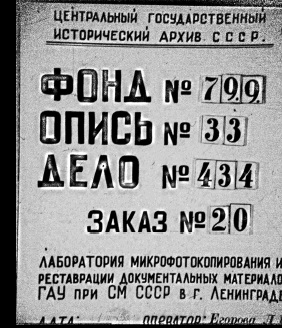

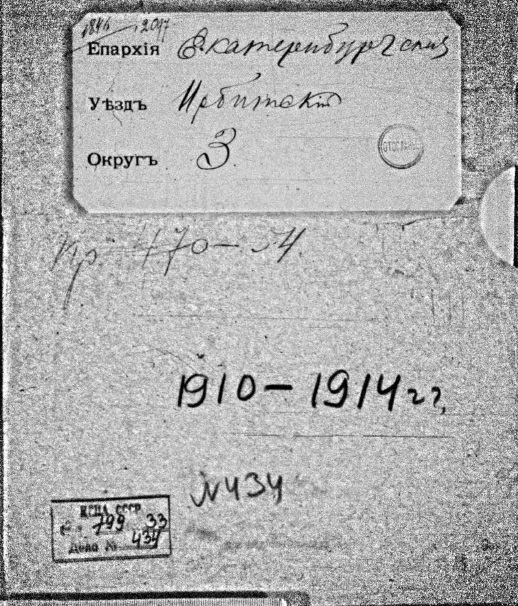

Здесь будут приведены сведения о двух храмах Антоновской волости, к которой относилось село Бичур. О Свято-Троицкой церкви волостного села и о Бичурском Модестовском храме. Эти сведения сохранились в Центральном историческом архиве Российской Федерации. Они представляют страховое описание церковных строений, в том числе церковно-причтовых домов и школ. Документы относятся к 1910-1913 годам.

Надо сказать, что этим церквям в какой-то мере повезло. Остались фотографии – дореволюционное фото храма в с. Антоновском и снимок церкви с. Бичур 1940-х годов. Но приведенные здесь документы прибавляют сведений о них, уточняют параметры. А данных о приходских домах и школе вообще нигде ранее не приводились.

Церковь с. Антоновского до 1888 года окормляла весь куст поселений волости, в т.ч. и д. Бичурскую. По данным книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» (1902 г), «до 1803 года в селе Антоновском была деревянная церковь, купленная и перевезенная сюда из села Шмаковского около 1795 года. В 1803 году она сгорела и вместо неё разрешено было построить каменную церковь во имя Св. Прокопия, Устюжскаго Чудотворца. Вероятно по неимению средств, построение ея затянулось на многие годы, потому что разрешение на освящение храма последовало уже 8 Июня 1822 года. В 1830 – 1831 г.г. под колокольней этого храма была устроена придельная Богоявленская церковь». По данным же Адрес-календарей Екатеринбургской епархии за 1885 и 1887 гг Богоявленская церковь построена в 1841 г. Оба храма были маловместительны, а то, что их два – проблемы не решало, так как единственный священник не мог служить одновременно в обеих.

В 1875 году Прокопиевский храм был разобран, а в следующем 1876 году (20 марта) на его месте заложен новый каменный храм. Строительство продолжалась 13 лет. «Окончен постройкою в 1889 году и освящен во имя Живоначальныя Троицы. Свято-Троицкий храм имеет два боковых придела: с правой стороны во имя св. Прокопия, Устюжскаго Чудотворца, а с левой – во имя преп. Антония, Леохновскаго Чудотворца; последний сооружен в память чудеснаго спасения Императора Александра III и Его Августейшей Семьи при крушении поезда 17 Октября 1888 года», сообщает книга «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии» (1902 г).[1]

«Такого величественного необыкновенного красивого храма, что снаружи, то и внутри – с росписями святых, — не было нигде в округе», пишет Нина Алексеевна[2]. Это она видела не сама, а знала со слов более пожилых земляков и своих бабушек-дедушек. Церковь была закрыта до ее рождения в 1930-м году. К настоящему времени сохранился только остов колокольни.

Вот описание храма 1910 г.

«Страховая оценка

8 сентября 1910 г мы, нижеподписавшиеся, производили страховую оценку строений, принадлежащих Свято-Троицкой церкви в селе Антоновском 3-го благочиния….

1.Свято-Троицкая церковь, каменная, снаружи и внутри оштукатурена, покрыта железом, окрашенным зеленой масляною краскою. Длина церкви, считая и колокольню, 20 саж.[3], наибольшая ширина 12 саж., высота до верха карниза 3 саж. 2 арш[4]., на церкви имеется 5 штук главок; окон 51 шт, дверей наружных обитых листовым железом 5 шт., внутренних полустекляных 4 шт. Иконостасов в храме 4: Троицкий – длина 10 арш., высотою 17 арш. (оценен 4000 рублей); Богоявленский – длиною 9 арш., высотою 7 арш.(оценен 100 руб.); Пркопьевский – длиною 9 арш., высотою 12 арш.(оценен 1500 руб.); Антоновский – длиною 9 арш., высотою 12 арш. Церковь отапливается 5 печами. Колокольня в 1 ярус, … высотою до верха карниза 16 саж. Ближайшая от церкви постройка – крестьянский жилой дом, находится с северной стороны на расстоянии 20 саж.

Церковь построена в 1889 г. Оценена вместе с иконостасом и колокольней 26100 руб.

Оценку составили помощник благочинного священник Сергей Б…(неразборчиво);

cела Антоновского Свято-Троицкой церкви священник Александр Горбунов; псаломщик Симеон Пономарев; церковный староста Александр Лебедкин.

Представители от приходских крестьян: Михаил (фамилия неразборчиво); Прокопей Афанасьев Замараев»[5].

Здесь же приведены сведения о приходских домах. Вероятно, они в это время подверглись перестройке, т.к. в 1913 г произведена их повторная оценка. Приводим фрагмент последней.

«Страховая оценка 4 января 1913 г

На /пользование/ священника дом деревянный одноэтажный на каменном фундаменте крышей накрыт, высота дома 6 ½ арш., длина 22 арш., ширина 15 арш., всех окон 7 высотой 2 ½ арш., шириной 1 ½ арш. с двойными рамами; дверей двухстворчатых 5, одностворчатых 4, одна русская печь и три голландских, при доме 2 досчатые сени во высоту дома, длиною одни 11 арш и шириною 3арш., вторая длиною 6 арш., шириною 5 ½ арш. Сени имеют 4 чулана и 6 дверей…. окрашены масляной краской». Дом оценен в 3000 руб.

При доме имеются: завозня[6] (деревянная, прочная, оценена в 250 руб.), завозня (деревянная не прочная, оценена 50 руб.), конюшня (деревянная, не прочная, оценена 200 руб.), баня деревянная, прочная, оценена 100 руб.

«Дом для помещения диакона, одноэтажный, деревянный, высотою /до/ крыши 7 арш., длиною 14 ½ арш., шириною 13 арш., крыт тесом, всего окон 7, высотою 2 арш., шириною 1 ¼ арш., с двойными рамами, дверей двухстворчатых 2, одностворчатых две, печей: русских 1 и голландских 2 (далее неразборчиво)“[7]. Дом признан не прочным и оценен в 1000 руб.

Служб при доме даже больше, чем при доме священника. Вероятно, предполагалось, что дом будут делить диакон с псаломщиком. Возможно, так и было.

В страховую карточку включены: конюшня (деревянная, не прочная, оценена 40 руб.), погреб (деревянный, прочный, оценен 120 руб.), навес (деревянный, прочный, 160 руб.), конюшня (деревянная, не прочная, оценена 60 руб.), конюшня (деревянная, не прочная, оценена 25 руб.), навес (деревянный, не прочный, оценен 25 руб.), баня (деревянная, прочная, оценена в 70 руб.), навес (деревянный, не прочный, оценен в 40 руб.), сеновал (деревянный, не прочный, оценен в 50 руб.), конюшня (деревянная, не прочная, оценена в 10 руб.), заплот[8] (деревянный, не прочный, оценен в 30 руб).

Приводятся конструктивные параметры всех служб. Например, заплот (забор) деревянный, бревенчатый, высотою 2 ½ — 3 аршина, с 2-мя тесовыми воротами и калиткой, построен в 1912 г 20 сентября.

Оценку 1913 г подписали: Священник Александр Горбунов, диакон Владимир Вознесенский, псаломщик Симеон Пономарев, староста Федор Упоров, представители прихожан: Михаил Васильев Антонов, Никита Филафьевич Костин, Ософил Самсонов Костин[9].

Надо сказать, что в документе не приведены страховые описания часовен: Иоанна Богослова в д. Лебедкиной и Николаевской в д. Неустроевой. Возможно, церковники считали эту недвижимость собственностью сельского общества. Но в других уездах часовни, как правило, включали в страховую оценку.

Модестовский храм села Бичур. Семья Нины Алексеевны Бархатовой была крепко связана с этой церковью.

«Архип (дед Нины Алексеевны.-Ю.С.) был человеком глубоко верующим, во церковлённым, как сейчас говорят, и вся его семья постоянно была в церкви: дочь Елизавета пела в церковном хоре вместе с двоюродными сёстрами и братом Архипа Сергеем. Всё это было заложено Зеновием, а может ещё раньше. До 1888 года в Бичуре не было церкви, была только часовня. Население Бичура состояло в Антоновском приходе. Именно отец Архипа Михаил, внук Зеновия, в молодом возрасте ездил в г.Пермь к архиепископу Антонию (Смолину) за благословением на строительство Православного храма в Бичуре. Храм заложили в 1878 году, а освятили в конце 1888 года в честь святого Модеста архиепископа Иерусалимского. Строился храм на пожертвования и при помощи самих сельчан. Семья Зеновия была в числе активных строителей храма. Все потомки Зеновия постоянно были в лоне церкви»[10].

Согласно архива Екатеринбургской духовной консистории, в 1885 году существует сборная книга, отражающая собранные на богоугодное дело средства. 24 августа 1885 года по приговору прихожан Антоновской церкви выдана сборная книга на постройку церкви в дер. Бачурской Антоновской волости на имя крестьянина Антонова. А 5 сентября 1886 года консистория слушала вопрос о выдаче сборной книги дер. Бичур на имя Порфирия Малыгина.[11] Порфирий – один из предков Нины Алексеевны, она пишет о нем в своей книге, как о боголюбивом человеке.

Вот сведения из епархиального справочника 1902 г. «Приходский храм деревянный, однопрестольный, построен иждивением прихожан и усердием доброхотных дателей и освящен 18 Декабря 1888 года во имя Святителя Модеста, Архиепископа Иерусалимского. Иконостас в храме трехставный, ветхий, купленный за 75 рублей в Аромашевском селе Верхотурскаго уезда. Домов церковных 2. Есть церковно-приходская школа (смешанная), сущ. с 1885 года; она помещается в собственном здании»[12].

Вот страховое описание церковных строений села Бичур от 1910 г.

«8 сентября 1910 г … перечень строений Модестовской церкви с. Бичур

1.Модестовская церковь деревянная на фундаменте из серого камня, снаружи обшита тесом, покрыта масляной краской, внутри оклеена обоями; покрыта железом, окрашенным зеленою масляною краскою. Длина церкви, считая и колокольню, 13 саж. 1 арш., ширина 4 саж. 2 арш., высота до верха карниза 3 саж.; на церкви имеется 6 глав; всех окон 16 шт, дверей наружных деревянных окованных железом 2 и одна деревянная, внутренних полустеклянных 2 шт; иконостас длиною 12 арш.11 1/2 в. высотою 12 арш. 14 вер[13]. (оценен в 500 руб.); церковь отапливается 2 герметрическими (?) печами. Колокольня в один ярус, … высотою до верха карниза 7 саж. 2 арш. Ближайшая … постройка – крестьянский жилой дом в южной стороне в 20 саж. Церковь построена в 1888 году, строение хорошо сохранилось. Оценена вместе с иконостасом и колокольней 5000 руб.

2.Церковный дом-школа, крытая железом, окрашенным зелено масляною краскою; здание деревянное длиною 6 саж., шириною 6 саж., вышиною 2 саж.; всех окон 16 шт., с двойными рамами вышиною 2 арш.6 ½ вер. шириною 1 ар. 1 чет.[14]; дверей наружных 2 шт., внутренних 2 шт., печей 3 шт. 1 кам. При школе крыльцо из однородов(?), длиною 6 саж., шириной 1 саж. 2 ½ арш., вышиною 1 саж. 1 ар. Строение построено в [не указано] году.

3. Конюшня – деревянная бревенчатая, длиною 3 саж., шириною 2 саж., высотою 1 ½ саж., покрыта тесом с полом и потолком из жердей, имеется 1 дверь. Построена в 1900 году.

Оценку составили помощник благочинного священник Сергей Б…(неразборчиво); священник Михаил Борков; псаломщик Алексей Коровин.

Церковный староста Матвей Акинфов Малыгин[15]

Представитель прихожан: Иван Васильев Вяткин, Федот Ипполитов Козлов.

Страховая карточка:

1.Церковь деревянная, прочно, 5000 руб.

2.Школа деревянная, прочно, 1800 руб. (2050 зачеркнуто).

3.Конюшня деревянная, не прочно, 20 руб.»[16].

По какой-то причине не включен в страховой документ дом священника. Первый дом сгорел летом 1899 г, вместе с имуществом священника Иоанна Соболева. Епархиальное попечительство тогда выделило пособие от 19 июля 1899 года: «погорельцу священнику Соболеву Иоанну – 300 р»[17].

После этого был построен новый дом. В полуразрушенном состоянии он еще существовал в 2020 г. Возможно, в 1910 г формально он оставался в собственности сельского общества, а не церкви.

Приведя данные о порушенных храмах Антоновской волости, закончу статью строфами высокого поэтического уровня. Пусть они принесут нам надежду.

Белые церкви плывут в бесконечности,

О, кладенцы неземной чистоты!

Непокорённые граждане Вечности,

Белые церкви, святые кресты.

Вас не касаются запахи тленные,

Этот октябрьский отчаянный пир.

Белые церкви — твердыни Вселенныя,

Не устоите — развалится мир[18].

Благодарю исследователя Карасева Н.С. ( С.-Петербург) за предоставленные сведения!

[1] «Кроме главного приходскаго храма, в селе Антоновском была еще кладбищенская церковь, деревянная, построенная в 1804 году в честь Казанской иконы Божией Матери; эта церковь существовала до 1830 года, когда по ветхости была разобрана. В приходе сей церкви две деревянных часовни (в обеих деревнях, Лебедкиной и Неустроевой) и две школы: церковно-приходская (смешанная) в дер. Неустроевой, сущ. с 1894 года, — и школа грамоты (смешанная же) в дер. Лебедкиной, сущ. с 1883 г.; обе помещаются в наемных зданиях. Дом церковный. (Из книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», изданной в 1902 году).

[2] Бархатова Н.А.Родословная книга «Память Бичурской земли».- пос.Рефтинский, 2016

[3] В начале XX века в России одна сажень была равна 2,1336 метра.

[4] Аршин — старорусская единица измерения длины, равная 0,7112 метра. Другое название — шаг.

[5] ЦГИА Ф.799.Оп.33.Д.434.

[6] Сарай или навес. В таком помещении хранили телеги, сани и другие конные экипажи

[7] ЦГИА Ф.799.Оп.33.Д.434.

[8] «Заплот» — этозабор, деревянная сплошная ограда из досок или брёвен

[9]ЦГИА Ф.799.Оп.33.Д.434.

[10] Бархатова Н.А.Родословная книга «Память Бичурской земли».- пос.Рефтинский, 2016

[11] Журналы ЕДК за 1885 год – ГАСО ф.6 оп.4 д.1 л. 61, 61 об.; Журналы ЕДК за 1886 г. – ГАСО ф.6 оп.4 д.29 л.122-122об; Порфирий Евлампиев Малыгин *ок.1847 +2903.1903 г, крестьянин с. Бичур..

[12] Материал из книги «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», изданной в 1902 году;

[13] В переводе на современные единицы 1 вершок равен 4,445 см или 44,45 мм.

[14] Четверть — старорусская мера длины в XVI–XVII веках, равная¼ аршина (примерно 18,0 см).

[15] Малыгин Матвей Акинфович (69 лет, жена Елизавета Венедиктовна – 56 лет, приемный сын Акинфий Михайлович – 32 года, его жена Наталья Максимовна). Старый кулак. Сократил хозяйство. При белых – организатор белой дружины, участник арестов сочувствующих большевикам, антисоветская агитация, разложение колхозного строительства. Арестован, посажен в тюрьму в г. Нижняя Тура. Список раскулаченных и выселенных по Бичурскому сельскому совету (имущество описано и конфисковано) (Архив в Ирбите. Ф. 270. Оп. 3. е. х. 11.). Цитируется по книге Бархатова Н.А. «Память бичурской земли».

[16] ЦГИА Ф.799.Оп.33.Д.434.

[17] ЕЕВ за 1899 год, с.397, от 16 августа №16

[18] Иеромонах Роман (Матюшин-Правдин). Радость моя, наступает пора покаянная