Сухарев Ю.М. К родословию Чиняевых — крестьян села Бутырского Челябинского уезда

Монастырские крестьяне в нашем родословии встречались не единожды. И не на дальних ветвях, а на самых главных. Семья пращура Петра Ильина Сухарева (пятеро сыновей) переселилась в деревню Сажина Челябинского уезда из д. Алени Брянского уезда Орловской губернии в 1846 г. Деревня эта упоминается с XVII века; до 1760-х годов находилось во владении Брянского Спасо-Поликарпова монастыря.

Читать далееСухарев Ю.М. Дядя Лёша, партизан

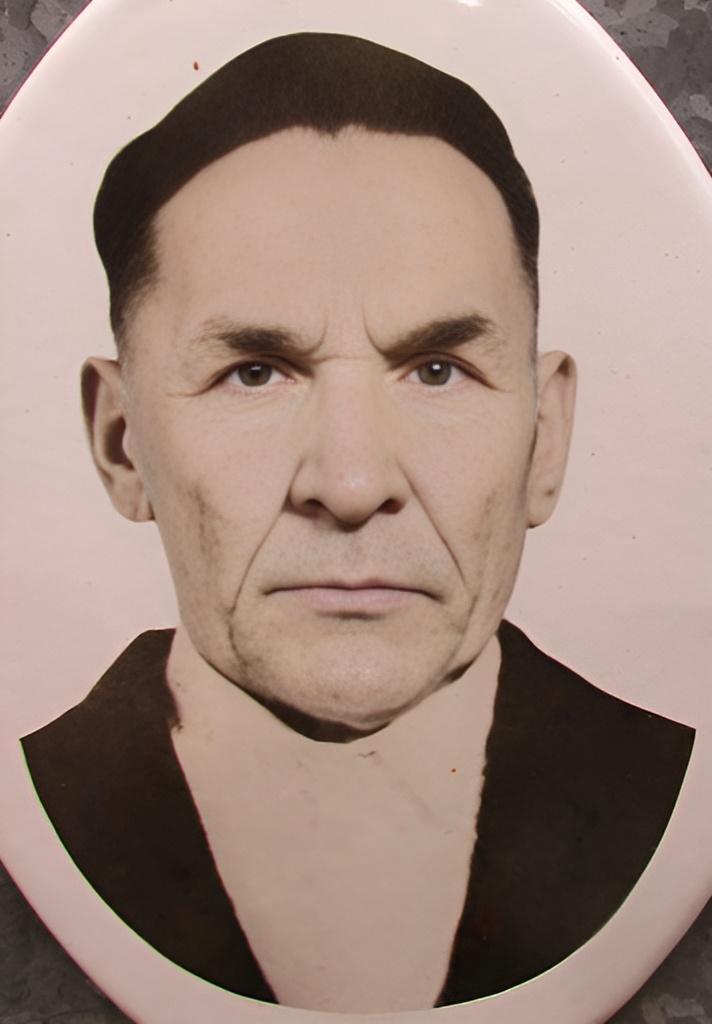

Мы, племянники, звали его дядей Лёшей. Отец наш именовал свояка Алексеем Терентьевичем, а когда накоротке – Лёшкой. Бабушка Мария («баба Маня») называла зятя по-старинному – Алексий. Помню его с малых лет. Он был мужем старшей сестры моего отца, Александры Ильиничны. Кроме того, что Алексей Терентьевич Пожиленков нам свойственник, и он, и наш отец – выходцы из деревни Сажино Шумихинского района Челябинской (с 1943 г – Курганской) области.

Читать далееСухарев Ю.М. К биографии священника Иоанна Ключарева. Омский период

В январе 2016 г была размещена в сети Интернет моя статья «Священник Иоанн Ключарев и 1-я Русская революция»[1]. В том же месяце статья представлена на конференции Уральского церковно-исторического общества «Православие на Урале: связь времен» и опубликована в сборнике материалов конференции[2].[3] За прошедшие 9 лет (особенно за последние месяцы) информации об этом незаурядном человеке прибавилось.

Читать далееВстреча с главой МО Сухой Лог

27 марта состоялась встреча с главой муниципального образования г. Сухой Лог Мингалимовым Р.Р. Во встрече участвовали также директор городского музея Ельнякова Н.Г. и директор архива Коновалова И.В. Такой состав участников объясняется рассматриваемым вопросом: о хронологии заселения Сухоложья. Автор этих строк написал несколько статей на эту тему, чем и объясняется его присутствие на мероприятии.

Читать далееМельница на Пышме. Глуховы и Малиновцевы. Фотографии из прошлого

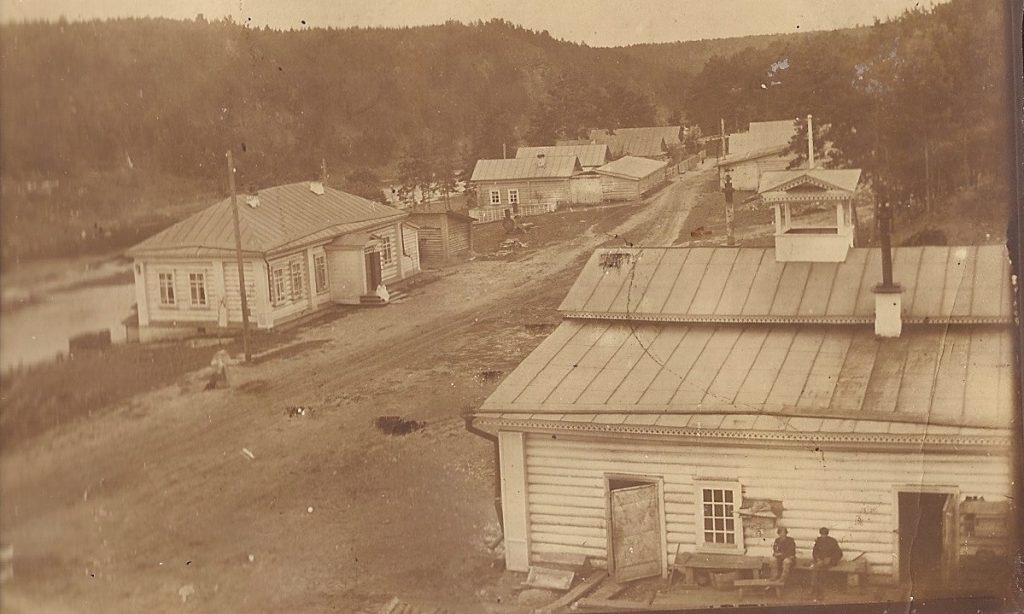

Клипова Екатерина Викторовна из Екатеринбурга прислала фотографии и пояснения к ним. Это снимки из далекого прошлого. Екатерина Викторовна прапраправнучка Глухова Афанасия Никифоровича. Афанасий Никифорович Глухов (1856 – 1930) и его жена Анисья Николаевна Глухова в начале 20-го века жили в Камышловском уезде на правом берегу реки Пышмы на Рогалевской (позже переименованной в Покровско-Знаменскую) мельнице, у хозяина – екатеринбургского купца, старообрядца Малиновцева Флегонта Артемьевича.

Читать далееСухарев Ю.М. О Максиме Кожевникове – первооткрывателе уральского месторождения изумрудов

Близится знаменательная дата: 200 лет со дня открытия уральского месторождения изумрудов, ныне известного под названием Малышевского. Двести лет ведется добыча этого редкого красивейшего и ценнейшего минерала. Напомним, как это произошло[1]. Крестьянин деревни Ерзовки Белоярской волости Максим Степанович Кожевников у речки Токовой (левого притока р. Большой Рефт), в пространстве Березовской дистанции Монетной лесной дачи, находясь в составе артели смолокуров,

Читать далееОсвящение иконостаса в храме с. Бичур, 31.12.2024 г

31 декабря 2024 г в с. Бичур Артемовского ГО в местной церкви во имя Святителя Модеста Иерусалимского, в день памяти этого святого, состоялось освящение иконостаса. Церковь приобрела канонический вид. Освещение происходило соборно четырьмя священниками. За строительством и благоустройством этого сельского храма следим с 2016 г, видели все этапы строительства – от фундамента до воздвижения крестов. Инициатором строительства и горячей помощницей в этом была Н.А.Бархатова, успевшая принять причастие в новой церкви её родового села.

Читать далееСело Воскресенское на Миассе. Перепись 1710 г. Одной загадкой меньше

Благодаря исследователю Семену Васильеву появился ответ на одну загадку по митрополичьему селу Воскресенскому на Миассе. Загадка в том, что в Переписной книге переписи тобольского «по выбору» дворянина Василия Савича Турского (РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1526. Л. 1-372) часть крестьян Воскресенского (по факту 1763 г) в 1710 г показаны в государственной Тебеняцкой слободе. Причем, многие из них и ранее (в 1680-е гг) пахали земли Тобольского архиереского дома в Покровской, Усть-Ницинской или новой Пышминской слободах. Такой переход из митрополичьей юрисдикции в государственную и обратно представлялся маловероятным.

Читать далееСухарев Ю.М. Архиерейское село Воскресенское на Миассе. Пышминские переселенцы

Статья обновлена 26.11.2024 г

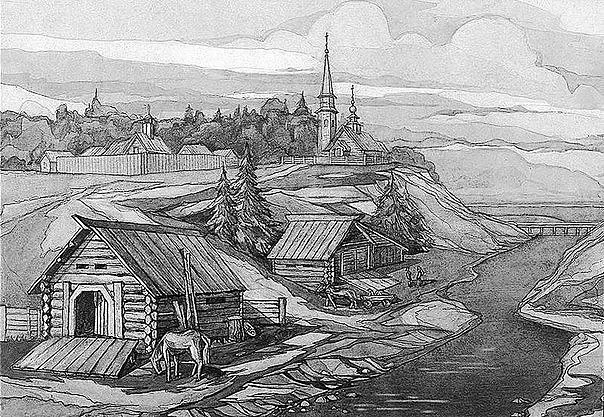

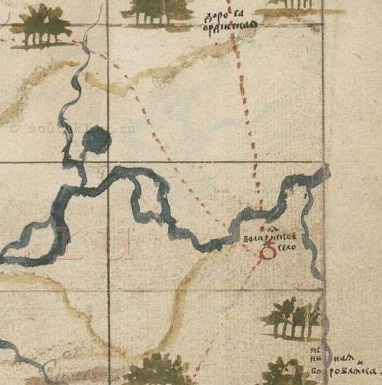

Село Воскресенское, до 1764 г принадлежащее Тобольскому архиерейскому дому, было основано в начале 1680-х гг по реке Миассу, вблизи устья левого притока речки Боровлянки. По сути, долгое время являлось одним из немногих форпостов в Примиассье на границе с «диким полем» — средой обитания воинственных кочевников.

Читать далееСухарев Ю.М. Митрополичье село Воскресенское в ревизии 1763 г. Экспресс-анализ.

Статья архивная. Уточненные сведения по переписи см. здесь

Село Воскресенское расположено на левом берегу реки Миасс в 80 км от её устья. С одной стороны периметр села ограничен левым притоком главной реки– речкой Боровлянкой, впадающей здесь в Миасс. В 17-м веке такое размещение поселений не было случайным: русла рек являлись дополнительной защитой от воинствующих кочевников, прикрывая с двух сторон.

Читать далее