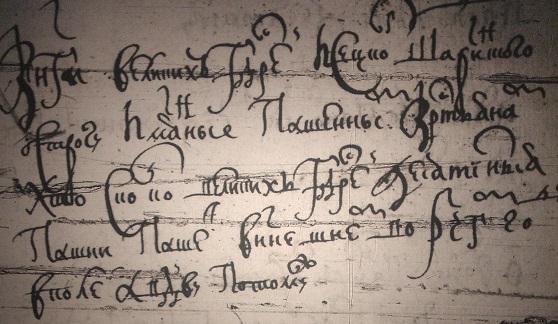

Книга именная Шадринской слободы 1685 г

РГДА Ф.214-1-800

Набор текста Ю.Сухарев

Книги Великих Государей Исецкого Шадринского острога именные пашенным крестьянам хто сколько Великих Государей десятинной пашни пашет в нынешнем РЧГ году (7193/1685г) в поле а в дву потому ж

(Примечание: по архивным данным книга 1686 г)

Читать далееСухарев Ю.М. Село Таушканское – Ирбитское озеро- пл. ЛВП 523/5. 24.09.2022 г

День выдался интересный. Ровно в 8-00 из точки А (Асбест) автомобильным транспортом в сторону Сухоложья выдвинулись члены УИРО Копырин А.Л. и Рубцов В.Н. Синхронно с ними из точки Р (Рефтинский) туда же направились их коллеги Максим Шишминцев, автор этой статьи и школьник Григорий Шишминцев.

На выезде из села Курьи их машины встретились и уже колонной устремились к селу Таушкан. Едем мы по приглашению А.В. Неустроева. Алексей Викторович родом из этих мест, интересуется историей края и (как главный охотинспектор района) знает здесь все дорожки и тропинки.

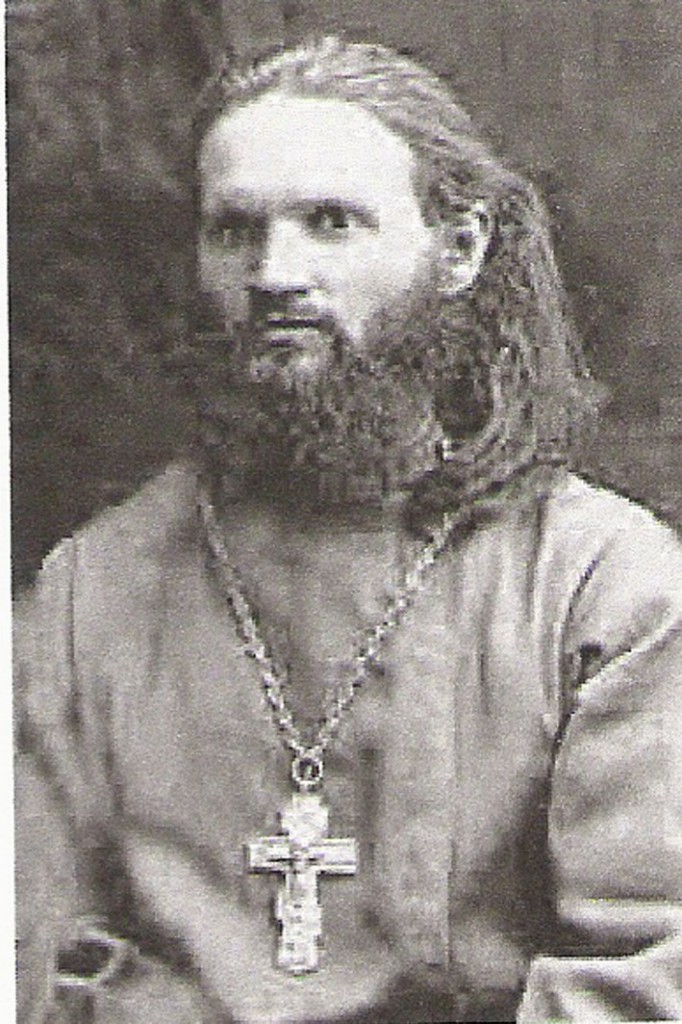

Читать далееСухарев Ю.М. Георгий Азряков – первый священник Успенской церкви Асбестовых копей

В 1985 г вышла в свет книга Алексея Ивановича Чечулина «Асбест». Интереснейшая книга читателями просто «проглатывалась» и вряд ли они, после первого прочтения, запомнили фамилию одного из многих героев повествования – священника Азрякова.

Между тем, Георгий Ермолаевич Азряков в определенный период был видной фигурой на Асбестовых копях. Это признавал и А.И.Чечулин. «Большинство рабочих, особенно сезонники, уповали на бога, хотя и знали, что Георгий Азряков, местный батюшка, любит балагурить и пить горькую, что не совсем приличествует духовному сану»[1].

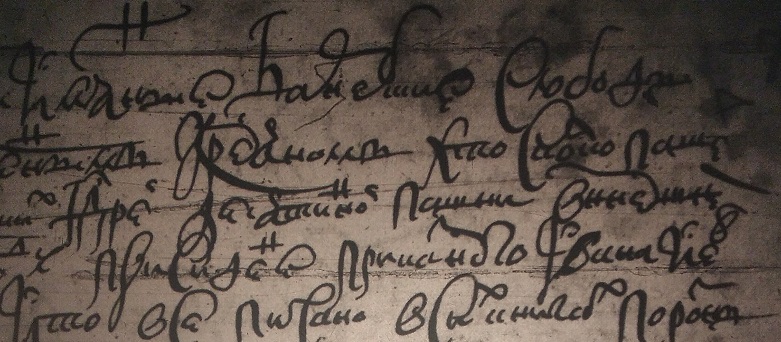

Читать далееИменные книги Барневской слободы, 1695 г.

РГАДА Ф.214.Оп.1.Д.1096 (из дел Сибирского приказа)

Именные книги Барневской слободы, 1695 г.

Набор текста Ю.Сухарев

Книги именные Барневской слободы пашенным крестьянам, кто сколько пашет … ГДРЕЙ десятинной пашни в нынешнем …(1695) году …

(789) Васка Афонасьев сын Пятков пашет…

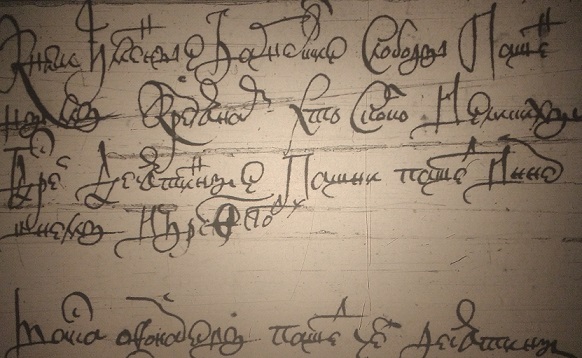

Читать далееКниги именнные Барневской слободы, 1691 г

РГАДА Ф.214 Оп.1 Д.988 (дела Сибирского приказа)

Набор текста Ю.Сухарев

(340) Книги именные Барневской слободы пашенным крестьянам кто сколько […] десятинные пашни пашет нынешнему 1691 году

Васка Афонасьев пашет…

Читать далееКниги именные Барневской слободы, 1702 г

Книги именные Барневской слободы, 1702 г

Набор текста Ю.Сухарев

(822)Слобода Барневская

Мартемьян Туголуков. У него братья Марко, Петр. Пашет…

Илья Степанов сын Кочник (Кочкин). У него дети Григорей, Федор. Пашет….

Читать далееСухарев Ю.М. Обзор родословий крестьян д. Каменноозерской Новопышминской слободы

Деревня Каменное Озеро Новопышминской слободы (сегодня это село Богдановического района) – довольно крупное и известное поселение. До постройки своего храма (середина 19 века) относилась к приходу Прокопьевской церкви села Кунарского (Прокопьевского).

В 20-м веке выходцы из этого села в большом количестве расселились по «городам и весям». Много каменноозерцев в Асбесте, Рефтинском…

Читать далееСухарев Ю.М. Новопышминская земская больница и часовня при ней. 24.03.2022 г

В статьи внесены изменения 14.04.2023 г

24 марта 2022 г члены Рефтинского отделения УИРО Копырин А.Л., Рубцов В.Н., автор этих строк, в сопровождении сотрудника Сухоложского краеведческого музея Камаевой Т.А., посетили интересную площадку в с. Новопышминском.

Предыстория такая. Летом прошедшего года почти в том же составе, вместе с председателем УИРО Елькиным М.И. и инициатором – Кораблевой Т.Ф. (канд. философских наук, действительный член УИРО, г. Москва) мы совершили турне по древним селам Белоярского, Богдановического и Сухоложского районов.

Читать далееСухарев Ю.М. Некоторые сведения о первых священно-церковнослужителях Камышловской Покровской церкви

Первые известные сведения о клире Камышловской Покровской церкви (собором она станет позже) относятся к 1680 г. Переписная книга Льва Мироновича Поскочина сообщает: «Камышеская слобода на реке Пышме и промеж речки Камышевки. В слободе острог. В остроге церковь Покрова Пресвятыя Богородицы да в пределе Зосимы и Саватия Соловецких чюдотворцов со всякою церковною утварью»[1].

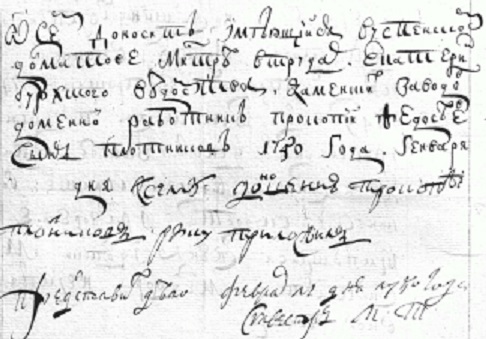

Читать далееСухарев Ю.М. О доменном работнике Прокопии Плотникове, назвавшем себя Христом

В ноябре 1745 г в Каменском заводе произошло событие, ставшее предметом долгого разбирательства и Главного Правления Сибирских казенных заводов, и консистории Тобольской митрополии. Крайне пагубно сказалось происшествие на его виновнике – доменном работнике Прокопии Плотникове и его семье.

Читать далее