Павловский А.О. (воспоминания) «Егоршинской станции диктатор»

Перепечатываю статью с замечательного сайта https://uncle-ho.livejournal.com/1271582.html Огромное спасибо его анонимным редакторам, размещающим уникальные документы о событиях Гражданской войны, предваряя их эпиграфами с долей иронии: «Клевета на социализм недопустима — К.Ч.Ир. Прав не тот, кто первым стрелял, а тот, кто первым попал». Название статьи, фото Павловского и краткие комментарии — тоже с указанного сайта.

Перепечатываю статью с замечательного сайта https://uncle-ho.livejournal.com/1271582.html Огромное спасибо его анонимным редакторам, размещающим уникальные документы о событиях Гражданской войны, предваряя их эпиграфами с долей иронии: «Клевета на социализм недопустима — К.Ч.Ир. Прав не тот, кто первым стрелял, а тот, кто первым попал». Название статьи, фото Павловского и краткие комментарии — тоже с указанного сайта.

Егоршинской станции диктатор. Часть 1

Копырин А.Л. …И два гуся…

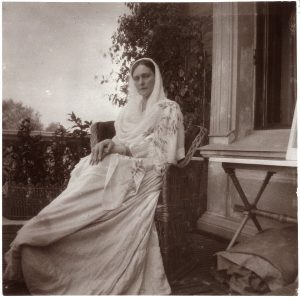

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи.9. Здоровье Императрицы 10. Послесловие

Сила Божия в немощи совершается…464

С начала XX века и вплоть до настоящего времени здоровье Императрицы Александры Федоровны нередко служит темой многочисленных спекуляций, и именно в связи здоровья Царицы с ее религиозностью. Поэтому полагаем нелишним рассмотреть этот вопрос особо.

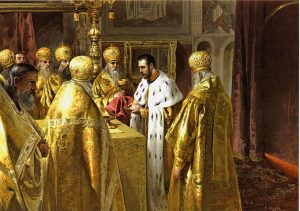

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. 7. Царь и пророчества о нем 8. Литургический статус Царя

Вот, иду, как <…> написано обо Мне…385

Бытует мнение о существовании пророчеств касательно судьбы Императора Николая II, с которыми Государь был ознакомлен. Были ли они, и насколько повлияли на мировоззрение Государя?

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи.6. В заключении в Екатеринбурге

но Господь милостив,

не отступит от любящих Его,

не попустит больше,

чем силы могут вынести347

Поезд с Государем, Императрицей, Великой княжной Марией Николаевной и приближенными выехал из Тюмени в Вербное воскресенье, на праздник Входа Господня в Иерусалим 28 апреля 1918 года.

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. 5. В заключении в Тобольске

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи.4. В заключении в Царском Селе

Лишение Царя свободы было поистине

Лишение Царя свободы было поистине

вернейшим залогом смерти его и его семьи…183

Незадолго до государственного переворота, в конце февраля 1917 года, Августейшие дети и Анна Вырубова заболели корью, находясь в Александровском дворце Царского Села. 2 марта Государыня попросила принести во дворец из придворной Знаменской церкви чудотворную икону «Знамение» и отслужить перед ней молебен с прошениями об исцелении184.

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. 3. Духовное становление Венценосцев

С каждым днем моя любовь становится сильнее и глубже.

С каждым днем моя любовь становится сильнее и глубже.

Милый, какой будет конец?97

В этой главе мы осветим различные аспекты духовных устремлений Царской семьи в целом, включая период и после их ареста. При этом особое внимание уделим времени до заключения Семьи под стражу, а позднейшие (царскосельский, тобольский и екатеринбургский) отрезки их земного пути будут детально рассмотрены в соответствующих главах.

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. 2. Любимые храмы

Скажем о том, какие храмы любила посещать Императорская чета. В начале царствования она часто молилась в церкви Аничкова дворца (Собственного Его Императорского Величества дворца), резиденции вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Эта церковь была освящена в память святого Великого князя Александра Невского.

Скажем о том, какие храмы любила посещать Императорская чета. В начале царствования она часто молилась в церкви Аничкова дворца (Собственного Его Императорского Величества дворца), резиденции вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Эта церковь была освящена в память святого Великого князя Александра Невского.

Капков К.Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. 1.Молитвенная, постовая и евхаристическая дисциплина Императорской четы

С согласия известного российского историка, писателя и издателя Капкова К.Г. начинаем публиковать главы из его книги «Духовный мир Императора Николая II и его Семьи». (Ливадия — М., 2017. — 352 с.)

С согласия известного российского историка, писателя и издателя Капкова К.Г. начинаем публиковать главы из его книги «Духовный мир Императора Николая II и его Семьи». (Ливадия — М., 2017. — 352 с.)

У нас Белый царь — над царями царь.

Почему ж Белый царь над царями царь?

Он держит веру крещеную,

Веру крещеную, богомольную,